2014年09月20日

中年の証明Ⅳ 二日目♪

2014/09/13・14・15

あかべこへ♪

野口五郎岳・水晶岳・赤牛岳

(裏銀座・飛騨山脈南部エリア)

全山行 422回

野口五郎岳の情報はこちら

野口五郎岳の情報はこちら

水晶岳の情報はこちら

水晶岳の情報はこちら

赤牛岳の情報はこちら

赤牛岳の情報はこちら

初日の山歩きはこちら

初日の山歩きはこちら

標高 野口五郎岳 2924.3m 水晶岳 2986m 赤牛岳 2864.2m

天気 晴れ時々

晴れ時々 ガス

ガス

山行時間 11時間(休憩を含む)

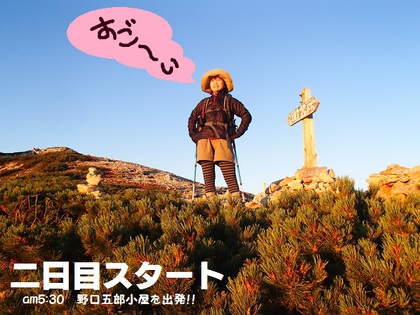

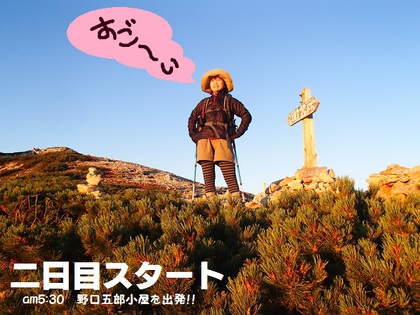

〈コース〉野口五郎小屋(5:30)-野口五郎岳(5:50)-真砂岳-

水晶小屋(8:30-9:00)-水晶岳(10:00-10:10)-温泉沢ノ頭-

赤牛岳(12:40-12:50)-ピストンで水晶小屋(4:30/小屋泊)

歩いても 歩いても

なかなか辿りつかない

あかべこちゃん

二日目

夜が明けた

夜が明けた

二人で一枚のお布団はとても窮屈で

一番隅っこで壁とお友達状態だった ちがこさん

寝返りをうつこともできず

身体はバキバキ

まあ 知らないおじさんと一緒の布団じゃなくて幸い

と思いながら 薄暗い小屋で出発準備

ひとしさんといえば

隣のおじさんのイビキで少々寝不足気味ながら

本日は稜線歩きということで ハッスル ハッスル

朝日が昇る

まずはここでご紹介 新しい山友

地元 大町に住んでいるという「ゴロちゃん」

野口五郎小屋での出会いだったので

ちがこさんが勝手に命名した

お年は きょうこちゃんと同じ27才だから

ひとちがの息子みたいなもの

今回は単独でブナ立から新穂高に

抜けていくそうだ

とても爽やかないい青年だったよ

山斜面に朝日が当たりモルゲンロート

全ての物が赤く染まった数分

お天気快晴山日和

いってみよう

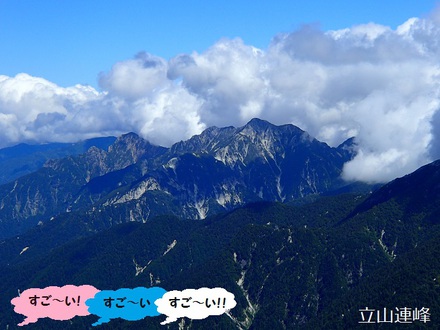

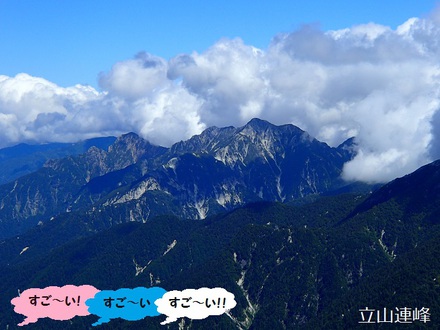

裏銀座の西方向に東沢谷を挟んで山が並んでいる

その一番左に位置するのが双耳峰を成す水晶岳

別名 黒岳とも呼ばれ 名前のごとく

黒っぽい山なのだ

昨日の午後からのガス天気とは違い

稜線から見える景色はバツグンで

遥か彼方の山までよく見える

小屋ちょっと登れば野口五郎岳

雲海の上にサンサンと出た太陽は

今日登るべき山の選択を迷わせた

予定では

この先 野口五郎岳のピークを踏み水晶岳へ

水晶岳から真砂岳の分岐まで戻り竹村新道を下り

高瀬川登山口のある湯俣温泉に宿泊

翌日 温泉三昧した後 高瀬川沿いを歩き

ダムに戻る周遊コース

が

あまりの好天に欲が出た

下の温泉はキャンセルして水晶小屋に泊まったら

赤牛まで今日行けるんじゃない?

そうですね

水晶小屋に泊まるなら なんとか赤牛まで

ピストンでも可能ですね

でも水晶小屋から往復7時間ですよ

3日目もメチャメチャロングになるし

いいじゃん 今じゃなきゃいけないよ

こんな天気がいいし 2度とチャンスないかも

私もそう思います

赤牛岳は奥深い位置にありますから

そう簡単には行けませんからね

今なら歩ける

今なら歩ける

こーなったら なんとしてもピッチを上げて?

じゃなくコースタイム通りに歩かなくっちゃ

稜線から見える絶景に よそ見しながら

真砂岳を降下していく

南方向には穂高連峰が

そして水晶小屋から分岐し南下する先には

大きく羽を広げたような鷲羽岳

ぴょこんと顔を出しているのは笠ヶ岳

水晶岳が近づいてくると稜線上の隅に

小さく水晶小屋が見える

ねぇ ひとしさん

今日も小屋はコミコミかな?

そうですね

連休ですから仕方ないですよ

どーしても赤牛に行きたいんでしょ?

うん

壁とまたお友達でもいいや

北東方向に歩いてきた野口五郎岳が見える

今夜 水晶小屋に泊まったら

帰りはやっぱ裏銀座の稜線を歩く?

竹村新道だと時間かかるよね

はい また展望コースを歩いて

ブナ立尾根を下るしかないですね

マイカー登山の辛い所ですよ

うじゃうじゃ話ながら

岩を越え小屋を目指す

東沢乗越を越えると もろい赤ザレの細い道

山肌が醜く削れ落ち

通過時は緊張する

小屋直下から見ると 歩いてきた道はこんな

標高2890m 定員30名

北アルプスでも小さな山小屋

さっそく宿泊手続きを済ませ

温泉山荘にはキャンセルの電話を入れ

小屋の前で休憩

赤牛をピストンするために荷物を減らし

大型ザックは小屋にデポした

移動ザックは ひとしさんの背中におんぶ

東沢谷の先には立山連邦

ズーム

いきますか!

うん♪

ともかくこの稜線から見える景色はいい

何がいいって 耕地や人工物が見えない

ないといっても 全くないわけじゃない

山小屋はあるよ

それに黒部五郎岳は 薬師岳方向からでは

美しいカールを拝むことはできない

この稜線って最高

抜けるように青く広がった空は

今年初めて見るような そんな色

去年 笠ヶ岳に登った時 は

飲み水が足りなくて大変だったよね

はいー そうでしたね

笠ヶ岳って北アルプスでも

目立ってる山なんですね

ユルい稜線からゴツゴツした岩山を

たくさんの登山者が登っている

それに混じって ひとちがも

憧れの水晶岳に向かう

卓上登山をしている時

どのルートで水晶岳を目指そうかと迷った

水晶岳は北アルプスでも深い場所

近くにはいい山がたくさん集結していて

欲張って あっちもこっちもと計画すれば

とんでもなく時間がかかってしまう

単なる 通過地点の山ではなく

メインの山として計画したかった

でも 赤牛岳にも行くんでしょ?

うるさいな

チャチャ入れないでよ

あ ごめん

昨日 水晶小屋に宿泊した

登山者たちがピークを踏んでいる

彼らはこの後 それぞれ向かうコースに

分散していくのだろう

山頂からの景色もいいね

はい~

で あんたらどうするの?

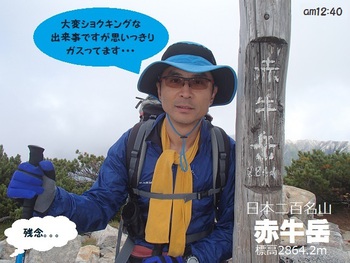

牛が寝そべったような形の山

黒岳と呼ばれる水晶岳とは対照的に山肌は赤い

水晶岳から赤牛岳に向かって下る

賑わっていた水晶のピークを背に

足場の悪いゴツゴツのガレた山腹を何度かトラバースする

ペンキマークは比較的山の左についていて

見失わないように確認しながら進んでいく

温泉沢ノ頭を通過

ここは高天原の山荘に直で下ることができる

尾根ルートの分岐でもある

話に寄れば この高天原の温泉は白濁した

素晴らしい泉質だそうで 一度は行ってみたい場所

温泉コース 蹴っちゃったしね

うるさいな

その先は花崗岩の砂礫の混じった白い稜線とハイマツ帯

ありゃ?

赤じゃないの?

これが違うんだなー

歩いてみるとわかるけど

意外に山は白いわけ

へぇー

歩いても 歩いても

なかなか辿りつかない あかべこちゃん

水晶岳からは どっちらかというと

下りになるので簡単かと思いきや

アップダウンが続くのだ

ホントは読売新道も歩きたかったね

平ノ渡場から ぎっちらこの舟にも

乗ってみたかったなぁ~

そうですね

マイカー登山の辛い所です

同じ赤牛方向に向かっていた数名の登山者は

読売新道を下って行った

赤牛をピストンする人は

あんまりいないわけだ

そういうこと

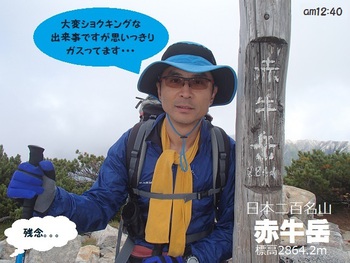

昼を過ぎると例のごとく雲が湧いててきた

辺りは真っ白けで さっきまで見えていた山も

姿をくらまし イマイチな眺望

まぁ いいさ!

あかべこちゃんまで来れたから

はい 誰もいませんし 展望もダメですが

ここまでこれてよかったですぅ

ふたりで大満足

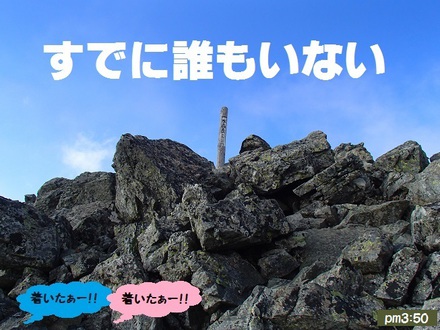

もたもたしていると 小屋の夕食に

間に合わなくなりそうなので帰ることにする

再びいくつものピークを越える

今度は登りの連続

歩いても 歩いても

なかなかつかない水晶岳

ガスでお楽しみの景色もダメダメ

ひたすら歩くしかない

クゥー クゥー

声がした

辺りを見回すと 大きな岩の上に鳥?

誰に向かって叫んでいるのか?

人を怖がる様子もなく じっと谷を見ていた

空がまた明るくなり始め

向かう南方向のガスが消えていく

今度こそ!

と何度も期待するものの

足が疲れてきましたぁー

ブウたれ始める

マイダーリン

もう少しだから がんばろ♪

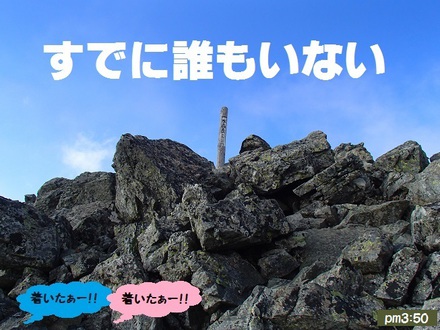

あ 山頂のポールが見えるよ

3時を過ぎれば みさなん小屋に到着している時間

ウロウロ稜線で遊んでるのは ひとちがだけ

実はこの山 水晶岳と言われるゆえんは

もちろん水晶が採れる山だから

登山道沿いに数ヶ所 赤ザレの場所があり

このような看板が立っている

光が当たると赤ザレが光るため

水晶の破片が 光輝く

光輝く ので一目瞭然

ので一目瞭然

採取は禁止されているので

見つけても持ち帰ってはいけません

お持ち帰りはできなくても

せっかくなので水晶を探してみよう

あった あった

小さな破片もあるし

ちゃんと六角柱のものも発見

撮影を済ませてから

そっと土に返した

疲労困憊になって機嫌が悪くなり始めた

ひとしさんを引きずって

ようやく水晶小屋に到着

時刻は4時半

割り当ての部屋は今日も大混雑

こりゃ 昨日の野口五郎小屋より

まだひどい

その日も壁とお友達だった ちがこさんである

やっぱりね

明日は下山のお話

一気に水晶小屋から高瀬ダムまで駆け下りる

お楽しみにぃ~♪

あかべこへ♪

野口五郎岳・水晶岳・赤牛岳

(裏銀座・飛騨山脈南部エリア)

全山行 422回

野口五郎岳の情報はこちら

野口五郎岳の情報はこちら

水晶岳の情報はこちら

水晶岳の情報はこちら

赤牛岳の情報はこちら

赤牛岳の情報はこちら

初日の山歩きはこちら

初日の山歩きはこちら

標高 野口五郎岳 2924.3m 水晶岳 2986m 赤牛岳 2864.2m

天気

晴れ時々

晴れ時々 ガス

ガス山行時間 11時間(休憩を含む)

〈コース〉野口五郎小屋(5:30)-野口五郎岳(5:50)-真砂岳-

水晶小屋(8:30-9:00)-水晶岳(10:00-10:10)-温泉沢ノ頭-

赤牛岳(12:40-12:50)-ピストンで水晶小屋(4:30/小屋泊)

歩いても 歩いても

なかなか辿りつかない

あかべこちゃん

二日目

夜が明けた

夜が明けた

二人で一枚のお布団はとても窮屈で

一番隅っこで壁とお友達状態だった ちがこさん

寝返りをうつこともできず

身体はバキバキ

まあ 知らないおじさんと一緒の布団じゃなくて幸い

と思いながら 薄暗い小屋で出発準備

ひとしさんといえば

隣のおじさんのイビキで少々寝不足気味ながら

本日は稜線歩きということで ハッスル ハッスル

朝日が昇る

まずはここでご紹介 新しい山友

地元 大町に住んでいるという「ゴロちゃん」

野口五郎小屋での出会いだったので

ちがこさんが勝手に命名した

お年は きょうこちゃんと同じ27才だから

ひとちがの息子みたいなもの

今回は単独でブナ立から新穂高に

抜けていくそうだ

とても爽やかないい青年だったよ

山斜面に朝日が当たりモルゲンロート

全ての物が赤く染まった数分

お天気快晴山日和

いってみよう

裏銀座の西方向に東沢谷を挟んで山が並んでいる

その一番左に位置するのが双耳峰を成す水晶岳

別名 黒岳とも呼ばれ 名前のごとく

黒っぽい山なのだ

昨日の午後からのガス天気とは違い

稜線から見える景色はバツグンで

遥か彼方の山までよく見える

小屋ちょっと登れば野口五郎岳

雲海の上にサンサンと出た太陽は

今日登るべき山の選択を迷わせた

予定では

この先 野口五郎岳のピークを踏み水晶岳へ

水晶岳から真砂岳の分岐まで戻り竹村新道を下り

高瀬川登山口のある湯俣温泉に宿泊

翌日 温泉三昧した後 高瀬川沿いを歩き

ダムに戻る周遊コース

が

あまりの好天に欲が出た

下の温泉はキャンセルして水晶小屋に泊まったら

赤牛まで今日行けるんじゃない?

そうですね

水晶小屋に泊まるなら なんとか赤牛まで

ピストンでも可能ですね

でも水晶小屋から往復7時間ですよ

3日目もメチャメチャロングになるし

いいじゃん 今じゃなきゃいけないよ

こんな天気がいいし 2度とチャンスないかも

私もそう思います

赤牛岳は奥深い位置にありますから

そう簡単には行けませんからね

今なら歩ける

今なら歩ける

こーなったら なんとしてもピッチを上げて?

じゃなくコースタイム通りに歩かなくっちゃ

稜線から見える絶景に よそ見しながら

真砂岳を降下していく

南方向には穂高連峰が

そして水晶小屋から分岐し南下する先には

大きく羽を広げたような鷲羽岳

ぴょこんと顔を出しているのは笠ヶ岳

水晶岳が近づいてくると稜線上の隅に

小さく水晶小屋が見える

ねぇ ひとしさん

今日も小屋はコミコミかな?

そうですね

連休ですから仕方ないですよ

どーしても赤牛に行きたいんでしょ?

うん

壁とまたお友達でもいいや

北東方向に歩いてきた野口五郎岳が見える

今夜 水晶小屋に泊まったら

帰りはやっぱ裏銀座の稜線を歩く?

竹村新道だと時間かかるよね

はい また展望コースを歩いて

ブナ立尾根を下るしかないですね

マイカー登山の辛い所ですよ

うじゃうじゃ話ながら

岩を越え小屋を目指す

東沢乗越を越えると もろい赤ザレの細い道

山肌が醜く削れ落ち

通過時は緊張する

小屋直下から見ると 歩いてきた道はこんな

標高2890m 定員30名

北アルプスでも小さな山小屋

さっそく宿泊手続きを済ませ

温泉山荘にはキャンセルの電話を入れ

小屋の前で休憩

赤牛をピストンするために荷物を減らし

大型ザックは小屋にデポした

移動ザックは ひとしさんの背中におんぶ

東沢谷の先には立山連邦

ズーム

いきますか!

うん♪

ともかくこの稜線から見える景色はいい

何がいいって 耕地や人工物が見えない

ないといっても 全くないわけじゃない

山小屋はあるよ

それに黒部五郎岳は 薬師岳方向からでは

美しいカールを拝むことはできない

この稜線って最高

抜けるように青く広がった空は

今年初めて見るような そんな色

去年 笠ヶ岳に登った時 は

飲み水が足りなくて大変だったよね

はいー そうでしたね

笠ヶ岳って北アルプスでも

目立ってる山なんですね

ユルい稜線からゴツゴツした岩山を

たくさんの登山者が登っている

それに混じって ひとちがも

憧れの水晶岳に向かう

卓上登山をしている時

どのルートで水晶岳を目指そうかと迷った

水晶岳は北アルプスでも深い場所

近くにはいい山がたくさん集結していて

欲張って あっちもこっちもと計画すれば

とんでもなく時間がかかってしまう

単なる 通過地点の山ではなく

メインの山として計画したかった

でも 赤牛岳にも行くんでしょ?

うるさいな

チャチャ入れないでよ

あ ごめん

昨日 水晶小屋に宿泊した

登山者たちがピークを踏んでいる

彼らはこの後 それぞれ向かうコースに

分散していくのだろう

山頂からの景色もいいね

はい~

で あんたらどうするの?

牛が寝そべったような形の山

黒岳と呼ばれる水晶岳とは対照的に山肌は赤い

水晶岳から赤牛岳に向かって下る

賑わっていた水晶のピークを背に

足場の悪いゴツゴツのガレた山腹を何度かトラバースする

ペンキマークは比較的山の左についていて

見失わないように確認しながら進んでいく

温泉沢ノ頭を通過

ここは高天原の山荘に直で下ることができる

尾根ルートの分岐でもある

話に寄れば この高天原の温泉は白濁した

素晴らしい泉質だそうで 一度は行ってみたい場所

温泉コース 蹴っちゃったしね

うるさいな

その先は花崗岩の砂礫の混じった白い稜線とハイマツ帯

ありゃ?

赤じゃないの?

これが違うんだなー

歩いてみるとわかるけど

意外に山は白いわけ

へぇー

歩いても 歩いても

なかなか辿りつかない あかべこちゃん

水晶岳からは どっちらかというと

下りになるので簡単かと思いきや

アップダウンが続くのだ

ホントは読売新道も歩きたかったね

平ノ渡場から ぎっちらこの舟にも

乗ってみたかったなぁ~

そうですね

マイカー登山の辛い所です

同じ赤牛方向に向かっていた数名の登山者は

読売新道を下って行った

赤牛をピストンする人は

あんまりいないわけだ

そういうこと

昼を過ぎると例のごとく雲が湧いててきた

辺りは真っ白けで さっきまで見えていた山も

姿をくらまし イマイチな眺望

まぁ いいさ!

あかべこちゃんまで来れたから

はい 誰もいませんし 展望もダメですが

ここまでこれてよかったですぅ

ふたりで大満足

もたもたしていると 小屋の夕食に

間に合わなくなりそうなので帰ることにする

再びいくつものピークを越える

今度は登りの連続

歩いても 歩いても

なかなかつかない水晶岳

ガスでお楽しみの景色もダメダメ

ひたすら歩くしかない

クゥー クゥー

声がした

辺りを見回すと 大きな岩の上に鳥?

誰に向かって叫んでいるのか?

人を怖がる様子もなく じっと谷を見ていた

空がまた明るくなり始め

向かう南方向のガスが消えていく

今度こそ!

と何度も期待するものの

足が疲れてきましたぁー

ブウたれ始める

マイダーリン

もう少しだから がんばろ♪

あ 山頂のポールが見えるよ

3時を過ぎれば みさなん小屋に到着している時間

ウロウロ稜線で遊んでるのは ひとちがだけ

実はこの山 水晶岳と言われるゆえんは

もちろん水晶が採れる山だから

登山道沿いに数ヶ所 赤ザレの場所があり

このような看板が立っている

光が当たると赤ザレが光るため

水晶の破片が

光輝く

光輝く ので一目瞭然

ので一目瞭然

採取は禁止されているので

見つけても持ち帰ってはいけません

お持ち帰りはできなくても

せっかくなので水晶を探してみよう

あった あった

小さな破片もあるし

ちゃんと六角柱のものも発見

撮影を済ませてから

そっと土に返した

疲労困憊になって機嫌が悪くなり始めた

ひとしさんを引きずって

ようやく水晶小屋に到着

時刻は4時半

割り当ての部屋は今日も大混雑

こりゃ 昨日の野口五郎小屋より

まだひどい

その日も壁とお友達だった ちがこさんである

やっぱりね

明日は下山のお話

一気に水晶小屋から高瀬ダムまで駆け下りる

お楽しみにぃ~♪

2014年09月16日

中年の証明Ⅳ 予告編

2014/09/13・14・15

どんなに深い山域でも

今なら行ける

お天気良好

とりかえすがごとく

大変な山歩きシリーズ再開

中年の証明Ⅰはこちら

中年の証明Ⅰはこちら

中年の証明Ⅱはこちら

中年の証明Ⅱはこちら

中年の証明Ⅲはこちら

中年の証明Ⅲはこちら

ちがこさんの卓上登山から

計画はスタート

お盆休みの立山や剣はポシャっちゃったし

二泊三日で思いっきり山を楽しむためには

日帰りじゃ行けない深い山域

稜線からの眺望を満喫できる山

そうだ

ここしかない

テントは禁止されているため

ケチな ひとちがとしては珍しく小屋泊

荷物を軽量化して歩き貫く

いったいどこまで歩いたのか?

3日間の合計山行時間

28時間

秋の大冒険 今始まる

初日の山歩きはこちら

初日の山歩きはこちら

どんなに深い山域でも

今なら行ける

お天気良好

とりかえすがごとく

大変な山歩きシリーズ再開

中年の証明Ⅰはこちら

中年の証明Ⅰはこちら

中年の証明Ⅱはこちら

中年の証明Ⅱはこちら

中年の証明Ⅲはこちら

中年の証明Ⅲはこちら

ちがこさんの卓上登山から

計画はスタート

お盆休みの立山や剣はポシャっちゃったし

二泊三日で思いっきり山を楽しむためには

日帰りじゃ行けない深い山域

稜線からの眺望を満喫できる山

そうだ

ここしかない

テントは禁止されているため

ケチな ひとちがとしては珍しく小屋泊

荷物を軽量化して歩き貫く

いったいどこまで歩いたのか?

3日間の合計山行時間

28時間

秋の大冒険 今始まる

初日の山歩きはこちら

初日の山歩きはこちら

2013年08月20日

もっとアルプス♪

2013/8/11・12

アルプス満喫♪

笠ヶ岳

(飛騨山脈南部エリア)

全山行 375回

笠ヶ岳の情報はこちら

笠ヶ岳の情報はこちら

初日の山歩きはこちら

初日の山歩きはこちら

標高 笠ヶ岳 2897.5m 抜戸岳 2812.8m

天気 11日: 曇り・晴れ 12日: 晴れ

山行時間 11日: 8時間 12日: 9時間

〈コース〉

11日: 自宅(5:00)-鍋平臨時駐車場(9:00)-ロープウェイ(10:00)-

笠新道入口(11:00)-杓子平(1:30)-抜戸岳(4:00)-笠ヶ岳山荘テン場(5:00)

12日: テン場(5:00)-笠ヶ岳山荘(5:10-5:30)-小笠(5:40-6:00)-

笠ヶ岳(6:30-7:00)-テン場(7:30-8:00)-抜戸岳(9:00-9:20)-杓子平(10:00)-

笠新道入口(12:30)-ロープウェイ(1:30)-駐車場(2:00)

アルプスは やっぱりいい

抜けるような青空と 白い砂礫

ゴロゴロとした大きな岩 お花畑

どんなに大変な山歩きも

この景色を見たら許せちゃう♪

それが アルプス

パートⅡ

AM4:00を回ると 静かだったテン場は

人の声で賑やかになった

ぶぉーっ

よく寝たどぉーっ

ご来光を見るために テントから出て

登山者たちが山を見つめている

山荘で頂いた食事のおかげで

すっかり元気になった ちがこさん

(うはは )

)

今日は やたらと元気

テン場から大きな石をピョンピョン登って

無料の大型双眼鏡が設置してある山荘の

前でご来光を静かに待つ

でたぁーっ

オレンジ色の太陽が

槍ヶ岳の間から顔を出した

この時の しょうたろう選手の山歩きはこちら

この時の しょうたろう選手の山歩きはこちら

おぉぉぉぉーっ!

ご来光を待っていた登山者たちの

感動の叫び声が辺りに響いた

本日 素晴らしいアルプス日和

本日 素晴らしいアルプス日和

さっそく山荘の横から裏手に鎮座している

チビ笠 に登ってみよう

(よっしゃー )

)

近くで見れば 単なる大きな石が

積み重なってできた小山にしか見えないけど

遠く離れてみれば 立派な山なのだ

登って まず目についたのは

西方向の空に見えた雲

あれ? 山 じゃないの?

そう 山ぢゃなくて 雲

高山は空が近く 広がる空は広い

どこまでも空は続き 遮る物もない

その空に 雲が一点に集まろうか

としているように流れていた

不思議だねぇー

そうでしょ!

眼下には 笠ヶ岳山荘

この山荘は 2008年に改装され

若いスタッフたちがキビキビと働く

綺麗で親切な小屋なのだ

笠ヶ岳山荘のHPはこちら

笠ヶ岳山荘のHPはこちら

もちろん 向かう先は

笠ヶ岳のピーク

いったん山荘までチビ笠を下り

チビ笠と同じタイプのゴロゴロ石が

積み重なった山を登っていく

ガレ場なので コケないように

ピークの空に向かって登るのだ

振りかえると ひとしさんの後ろには

恥ずかしそうにチビ笠がいた

おはよ♪

登りきった場所からは

北側に立山・黒部の山々

目の前には小さな赤い屋根の祠

風や雪から守るため

大事に石で囲われていたよ

南側には お目当ての笠ヶ岳のピーク

ご来光後の食事の時間か

登山者の姿はまばらで ほぼ貸切状態

西側には雲の中に 白山がいた

雲海にまみれて ちょっとわかりにくいけど

その大きさは一際目立つ存在だね

そう そう

北東には テン場と双六岳に続く稜線

そして槍ヶ岳のとんがりがよく見える

とうとう笠のピークに立った

やったぁー

と 意外と地味

百名山なのに大きな立派な山頂標識が

ないなんて残念ですね

あるのは この木の看板と三角点

それも看板は設置されてるんじゃなくて

ポンと無造作に置かれているだけ

(あは。)

いいじゃん

ピークに変わりはないんだから

まぁ そうだけど

ぶつぶつ・・・

山頂から見えた景色をご覧いただこう

まずは これ

南方向に見える山々

そして次は 南東方向

その横には ガスでどんな山だったか

全くわからなかった このお山

霞沢岳の山歩きはこちら

霞沢岳の山歩きはこちら

東には穂高連邦が連なっていたけど

朝の光の加減で姿がイマイチだったので省略

眺望を満喫

山荘まで下り テン場に戻る

昨日は薄暗くてよくわからなかったけど

こーして見ると すごいガレ場なんだね

ちがこさんが どこにいるかも

わかんないでしょ!

ほんとだぁー

テントをたたんで のんびり景色を楽しみながら

下山することにしよう

問題がある

一足先に 北アルプス縦走に入った

しょうたろう選手も 今日下山してくるので

その前になんとしても 自宅に戻らなきゃいかん

あれまぁー

のんびりしている

場合ぢゃない

振りかえると 笠ヶ岳が泣いていた

別れを惜しんでいるのか?

もっと遊んでいけばいいのに

そーしたいんだけど

ごめんね

別再び昨日歩いてきた稜線を

抜戸岳に向かって進んでいく

振りかえると 今度はチビ笠も

泣いていているぢゃまいか!

ひとちが COME BACK!

ごめん

やっぱ帰んなきゃ

抜戸岳が近づいていてきた

稜線からは南東に焼岳

北には黒部五郎・双六岳・鷲羽岳・立山が並んでいる

いいですねぇー

昨日は のろのろとやる気のない

ひとしさんだったが 今日は顔が緩みっぱなし

(あはは。。。)

昨日も こーだったらよかったのにね

ちがこさん

そうだよねぇー

稜線は白い砂礫の中に花がたくさん咲き乱れ

先急ぐ ひとちがの足を止める

ぱち ぱち ぱちりんこ

撮影した花たちの姿をご覧いただこう

ひとちが花の写真館

ひとちが花の写真館

きゃぁー

すっかり時間くっちゃった!

急ぎましょう!

と言いつつ 踏み跡の薄いルートから

抜戸岳のピークに登ってみた

抜戸岳のピークに出た

見えたのは 笠ヶ岳の美しい姿

ちがこさん的には 抜戸岳からの

笠ヶ岳のアングルはピカイチかと

その上 嬉しいことに笠だけじゃなく

東は有名どころの山の展望台でもあるのだ

抜戸岳のピーク

超オススメです

パンをかじりながら景色を堪能

時間が経つのも忘れて のんびりタイム

って

先急ぐんじゃなかったっけ?

あ゛ー

すっかり忘れてた

のんびりしてる

場合ぢゃない

本来なら この先の双六方面に進み

弓折岳から鏡平に抜けるコースを

とりたかった ひとちが

泣く泣く杓子平に降りていく

昨日雪渓が溶けて出現した幻の水場は

影も形もない

あや?

ここもまた 花がいっぱいぢゃまいか

再び足止めを食らう

ひとちが花の写真館2

ひとちが花の写真館2

ニッコウキスゲが夏の風に揺れていた

登った山が どんどん小さくなっていく

先にある杓子平の分岐を曲がれば

もうこのお花畑や笠ヶ岳の姿を見ることはない

笠ヶ岳との別れ

分岐から笠ヶ岳に別れを告げ

急坂の笠新道を木々に囲まれながら下って行く

日中になって すっかり陽の当たる穂高は

大きく腕を広げて圧迫感がある

下っても 下っても

急坂は続くんだよね

急登を登ったんだから

下んなきゃ終わんないよ

わかってるって

登山道の脇にも 山の稜線や杓子平に

いなかった花たちが帰りを見送ってくれた

ひとちが花の写真館3

ひとちが花の写真館3

ようやく登山口に到着

林道を歩き 少々納得のいかないロープウェイに乗り

鍋平の臨時駐車場まで歩いた ひとちがであった

ただいまぁー

自宅に帰ると

しょうたろう選手は戻っていない

あ゛― よかった

間に合ったみたいだね

30分後・・・

ただいまぁー

ヨレヨレになって疲れはマックス

それでも 真っ黒く日焼けして

目をキラキラさせた しょうたろう選手が

大型ザックを背負って帰ってきた

おかえりぃー

素敵なお盆休みの山歩き

歩いた山は違えど お互い 素晴らしいアルプスを

満喫したことに変わりはない

やっぱいいよね

アルプスわ

アルプス満喫♪

笠ヶ岳

(飛騨山脈南部エリア)

全山行 375回

笠ヶ岳の情報はこちら

笠ヶ岳の情報はこちら

初日の山歩きはこちら

初日の山歩きはこちら

標高 笠ヶ岳 2897.5m 抜戸岳 2812.8m

天気 11日: 曇り・晴れ 12日: 晴れ

山行時間 11日: 8時間 12日: 9時間

〈コース〉

11日: 自宅(5:00)-鍋平臨時駐車場(9:00)-ロープウェイ(10:00)-

笠新道入口(11:00)-杓子平(1:30)-抜戸岳(4:00)-笠ヶ岳山荘テン場(5:00)

12日: テン場(5:00)-笠ヶ岳山荘(5:10-5:30)-小笠(5:40-6:00)-

笠ヶ岳(6:30-7:00)-テン場(7:30-8:00)-抜戸岳(9:00-9:20)-杓子平(10:00)-

笠新道入口(12:30)-ロープウェイ(1:30)-駐車場(2:00)

アルプスは やっぱりいい

抜けるような青空と 白い砂礫

ゴロゴロとした大きな岩 お花畑

どんなに大変な山歩きも

この景色を見たら許せちゃう♪

それが アルプス

パートⅡ

AM4:00を回ると 静かだったテン場は

人の声で賑やかになった

ぶぉーっ

よく寝たどぉーっ

ご来光を見るために テントから出て

登山者たちが山を見つめている

山荘で頂いた食事のおかげで

すっかり元気になった ちがこさん

(うはは

)

)今日は やたらと元気

テン場から大きな石をピョンピョン登って

無料の大型双眼鏡が設置してある山荘の

前でご来光を静かに待つ

でたぁーっ

オレンジ色の太陽が

槍ヶ岳の間から顔を出した

この時の しょうたろう選手の山歩きはこちら

この時の しょうたろう選手の山歩きはこちら

おぉぉぉぉーっ!

ご来光を待っていた登山者たちの

感動の叫び声が辺りに響いた

本日 素晴らしいアルプス日和

本日 素晴らしいアルプス日和

さっそく山荘の横から裏手に鎮座している

チビ笠 に登ってみよう

(よっしゃー

)

)

近くで見れば 単なる大きな石が

積み重なってできた小山にしか見えないけど

遠く離れてみれば 立派な山なのだ

登って まず目についたのは

西方向の空に見えた雲

あれ? 山 じゃないの?

そう 山ぢゃなくて 雲

高山は空が近く 広がる空は広い

どこまでも空は続き 遮る物もない

その空に 雲が一点に集まろうか

としているように流れていた

不思議だねぇー

そうでしょ!

眼下には 笠ヶ岳山荘

この山荘は 2008年に改装され

若いスタッフたちがキビキビと働く

綺麗で親切な小屋なのだ

笠ヶ岳山荘のHPはこちら

笠ヶ岳山荘のHPはこちら

もちろん 向かう先は

笠ヶ岳のピーク

いったん山荘までチビ笠を下り

チビ笠と同じタイプのゴロゴロ石が

積み重なった山を登っていく

ガレ場なので コケないように

ピークの空に向かって登るのだ

振りかえると ひとしさんの後ろには

恥ずかしそうにチビ笠がいた

おはよ♪

登りきった場所からは

北側に立山・黒部の山々

目の前には小さな赤い屋根の祠

風や雪から守るため

大事に石で囲われていたよ

南側には お目当ての笠ヶ岳のピーク

ご来光後の食事の時間か

登山者の姿はまばらで ほぼ貸切状態

西側には雲の中に 白山がいた

雲海にまみれて ちょっとわかりにくいけど

その大きさは一際目立つ存在だね

そう そう

北東には テン場と双六岳に続く稜線

そして槍ヶ岳のとんがりがよく見える

とうとう笠のピークに立った

やったぁー

と 意外と地味

百名山なのに大きな立派な山頂標識が

ないなんて残念ですね

あるのは この木の看板と三角点

それも看板は設置されてるんじゃなくて

ポンと無造作に置かれているだけ

(あは。)

いいじゃん

ピークに変わりはないんだから

まぁ そうだけど

ぶつぶつ・・・

山頂から見えた景色をご覧いただこう

まずは これ

南方向に見える山々

そして次は 南東方向

その横には ガスでどんな山だったか

全くわからなかった このお山

霞沢岳の山歩きはこちら

霞沢岳の山歩きはこちら

東には穂高連邦が連なっていたけど

朝の光の加減で姿がイマイチだったので省略

眺望を満喫

山荘まで下り テン場に戻る

昨日は薄暗くてよくわからなかったけど

こーして見ると すごいガレ場なんだね

ちがこさんが どこにいるかも

わかんないでしょ!

ほんとだぁー

テントをたたんで のんびり景色を楽しみながら

下山することにしよう

問題がある

一足先に 北アルプス縦走に入った

しょうたろう選手も 今日下山してくるので

その前になんとしても 自宅に戻らなきゃいかん

あれまぁー

のんびりしている

場合ぢゃない

振りかえると 笠ヶ岳が泣いていた

別れを惜しんでいるのか?

もっと遊んでいけばいいのに

そーしたいんだけど

ごめんね

別再び昨日歩いてきた稜線を

抜戸岳に向かって進んでいく

振りかえると 今度はチビ笠も

泣いていているぢゃまいか!

ひとちが COME BACK!

ごめん

やっぱ帰んなきゃ

抜戸岳が近づいていてきた

稜線からは南東に焼岳

北には黒部五郎・双六岳・鷲羽岳・立山が並んでいる

いいですねぇー

昨日は のろのろとやる気のない

ひとしさんだったが 今日は顔が緩みっぱなし

(あはは。。。)

昨日も こーだったらよかったのにね

ちがこさん

そうだよねぇー

稜線は白い砂礫の中に花がたくさん咲き乱れ

先急ぐ ひとちがの足を止める

ぱち ぱち ぱちりんこ

撮影した花たちの姿をご覧いただこう

ひとちが花の写真館

ひとちが花の写真館

きゃぁー

すっかり時間くっちゃった!

急ぎましょう!

と言いつつ 踏み跡の薄いルートから

抜戸岳のピークに登ってみた

抜戸岳のピークに出た

見えたのは 笠ヶ岳の美しい姿

ちがこさん的には 抜戸岳からの

笠ヶ岳のアングルはピカイチかと

その上 嬉しいことに笠だけじゃなく

東は有名どころの山の展望台でもあるのだ

抜戸岳のピーク

超オススメです

パンをかじりながら景色を堪能

時間が経つのも忘れて のんびりタイム

って

先急ぐんじゃなかったっけ?

あ゛ー

すっかり忘れてた

のんびりしてる

場合ぢゃない

本来なら この先の双六方面に進み

弓折岳から鏡平に抜けるコースを

とりたかった ひとちが

泣く泣く杓子平に降りていく

昨日雪渓が溶けて出現した幻の水場は

影も形もない

あや?

ここもまた 花がいっぱいぢゃまいか

再び足止めを食らう

ひとちが花の写真館2

ひとちが花の写真館2

ニッコウキスゲが夏の風に揺れていた

登った山が どんどん小さくなっていく

先にある杓子平の分岐を曲がれば

もうこのお花畑や笠ヶ岳の姿を見ることはない

笠ヶ岳との別れ

分岐から笠ヶ岳に別れを告げ

急坂の笠新道を木々に囲まれながら下って行く

日中になって すっかり陽の当たる穂高は

大きく腕を広げて圧迫感がある

下っても 下っても

急坂は続くんだよね

急登を登ったんだから

下んなきゃ終わんないよ

わかってるって

登山道の脇にも 山の稜線や杓子平に

いなかった花たちが帰りを見送ってくれた

ひとちが花の写真館3

ひとちが花の写真館3

ようやく登山口に到着

林道を歩き 少々納得のいかないロープウェイに乗り

鍋平の臨時駐車場まで歩いた ひとちがであった

ただいまぁー

自宅に帰ると

しょうたろう選手は戻っていない

あ゛― よかった

間に合ったみたいだね

30分後・・・

ただいまぁー

ヨレヨレになって疲れはマックス

それでも 真っ黒く日焼けして

目をキラキラさせた しょうたろう選手が

大型ザックを背負って帰ってきた

おかえりぃー

素敵なお盆休みの山歩き

歩いた山は違えど お互い 素晴らしいアルプスを

満喫したことに変わりはない

やっぱいいよね

アルプスわ

2013年08月17日

幻の水場・・・

2013/8/11・12

とてつもなく大変な山歩き?

笠ヶ岳

(飛騨山脈南部エリア)

全山行 375回

笠ヶ岳の情報はこちら

笠ヶ岳の情報はこちら

標高 笠ヶ岳 2897.5m 抜戸岳 2812.8m

天気 11日: 曇り・晴れ 12日: 晴れ

山行時間 11日: 8時間 12日: 9時間

〈コース〉

11日: 自宅(5:00)-鍋平臨時駐車場(9:00)-ロープウェイ(10:00)-

笠新道入口(11:00)-杓子平(1:30)-抜戸岳(4:00)-笠ヶ岳山荘テン場(5:00)

12日: テン場(5:00)-笠ヶ岳山荘(5:10-5:30)-小笠(5:40-6:00)-

笠ヶ岳(6:30-7:00)-テン場(7:30-8:00)-抜戸岳(9:00-9:20)-杓子平(10:00)-

笠新道入口(12:30)-ロープウェイ(1:30)-駐車場(2:00)

喉がカラカラだった

浴びるほど水を飲みたい と思った

もう水はありません

テン場の水場まで単純計算しても

あと2時間はかかるはず

このままじゃ

二人とも干上がっちゃう

勢いよく流れる 水の音がした

水が飲みたくて旅人が

砂漠に蜃気楼の幻覚を見るように

ひとちがの耳は 水が飲みたくて

錯覚をおこしているのだろうか?

パートⅠ

お盆休みに入り 一足先に山に入った

しょうたろう選手を追うように

テントを積みこみ 高速をブッ飛ばす

(うりゃ )

)

今年は残念なことにご用が多く

長期間の山ジプシーは無理なため

短期間で 体力の限界まで がんばれる山を

目指そうと計画を立てた ちがこさん

が 甘かった

山行時間を計算して アクセス時間を決めた

しかぁ~し 駐車場の確保は頭の中から

スポンと抜けている

お盆の北アルプス = 激混み

結果 駐車場は確保不可能

新穂高温泉付近をウロウロしてはみたものの

有料の駐車場はおろか 禁止の駐車スペースさえ

ぎゅうぎゅう詰めの満車状態

(きゃぁー )

)

どうすりゃいいの?

横を見れば 超不機嫌な ひとしさん

あっちを ウロウロ

こっちを ウロウロ

車でグルグル徘徊すること一時間

ようやくたどり着いたのは

山の中腹にある 鍋平駐車場

(あは。)

ロープウェイ付近の有料駐車場には停めず

無料の臨時駐車場の隣の 臨時の臨時駐車場 に

なんとか車は治まった

(あららん )

)

ここからロープウェイの中腹駅までは

意外と長い登りのダラダラ坂

仕方ないよね

ロープウェイにお金かかるから

ちょっとでもケチして歩かなきゃ

ひとしさんの顔色を伺いながら

一生懸命登っていく

うが うが

うが うが

うが うが

うが

すっかり時間ロスして気に入らないのか

半分ふて腐れて ノロノロと坂道を登る ひとしさん

やる気ないし

反して ちがこさんは必死だ

予定より1時間以上遅くなっちゃったわけだから

一刻も早く出発地点に立ちたい

そんな ちがこさんの気持ちを知ってか知らずか

相変わらずノロノロと急ぐ気配もない ひとしさん

全く やる気なし

早く歩こうかぁー

ロープウェイ駅まで歩き お金を払って

山を下り ようやく本番に突入

(よっしゃぁー )

)

今回 ひとちがが目指す山 笠ヶ岳は

フツーに登っても8時間半はかかるのだ

(はぁ。。。)

重たいテントを背負って登り続けるには

体力・気力 が 不可欠

なのに 出発地点から ひとしさんには

気力ってもんがないらしい

(ぶ ぅ)

ぅ)

フツーに歩けば テン場に到着できるのは

午後6時半になってしまう

遅すぎる

少しでも早く到着するには できるだけ

早く急登を登りきるしかないのだ

ともかく ひとちをなだめすかして

早く歩かせなきゃ

そうなんだよね

が この通り

早く歩けや ひとち!

林道からは 雲の切れ間に笠ヶ岳が見えた

沢の水は透き通るようだ

ようやく笠新道の入口に到着

この先に水場はない

山頂直下にある山荘まで あるだけの水で

登りきらなくていけない

しかぁ~し 問題がある

今日は スペシャルに蒸し暑く

この先は 激登り のため 汗をダクダクかく

ということは

水をたらふく飲まなきゃ

人間干物 になり兼ねない

大丈夫なわけ?

仕方ないじゃん

なんとか水をもたせなきゃ

スタートはまだよかった

背丈の高い樹林帯には日陰もあるから

蒸し暑さを除けば がんばれる

うが うが

うが うが

うが うが

うが

展望もなく急登が続く

相変わらず不機嫌な ひとしさんは一向に

口を開こうとせず ノロノロ登る

(はぁ。。。)

一方 少しでも時間を縮めようと

ちがこさんは必死だ

普段なら お腹がすけば行動食を食べ続ける所を

遠慮して ひたすら登ることに専念

登るにつれ木々の背丈が低くなり

照りつける日差しが痛くなってきた

(きゃぁー )

)

ハァ ハァ

ハァ ハァ

ハァ

持ってきた水はたちまち少なくなり

先はまだ長いというのに

水は確実に足りなくなりそうな勢いだ

どうしよう・・・

ダラダラと滝のように流れる汗をタオルでぬぐい

時間を計算しながらペースを上げていく

一瞬頭の中に

なんでこの山を選択しちゃったんだろう

という思いが走った

もっと簡単に登れる山なら

こんなに大変な思いをしなくても

よかったんじゃないかと

後悔先に立たず

後方で 暑さと荷物の重さで

ひとしさんが無言の悲鳴を上げている

ハァ ハァ

ハァ ハァ

ハァ

なんで こんな大変な山を私は

登らなきゃきけないのか?

それもコミコミのお盆に

山計画をよく把握しないまま

登ったから バチがあたった

ちがこさんとも険悪状態だしね

わかってますぅー

展望が開けてきた

蒲田川を挟んで反対側の穂高連邦が現れた

(うぉー )

)

やっと見えた景色なのに 暑さで景色を

楽しむ余裕さえない

帰りたい

でも 帰れない

今ならまだ間に合うよ

ちがこさん

進むに決まってるじゃん

ともかく一刻も早く急登をクリアしなくっちゃ

帰りたい

でも 帰れない

大丈夫 ひとち?

無理しない方がいいんじゃない

大丈夫ですぅー

高度をどんどん上げていく

山斜面に現れたお花畑は

陽の照りつける青々した草地に

色を沿えていた

とうとう ひとしさんが動かなくなった

・・・・

まだ先は長く こんな場所でクジケて

いるわけにはいかないのだ

がんばろ ひとしさん

ハァ ハァ

ハァ ハァ

ハァ

再び展望のない急登を

死にそうになりながら登り続ける

と

岩の間から涼しい風?

猛烈な熱さを一時忘れさせてくれる

天然冷蔵庫

ありがたや ありがたや

いよいよ水がピンチになってきた

水もだが 朝からおむすび一つしか食べていない

ちがこさんは お腹がすいて今にも倒れそう

(きゃぁー )

)

そんなこと 気にしてる場合ぢゃない

水を一口含み

暑さに耐えながら ズンズン登る

時々 心が折れそうになって

立ち止まる ひとしさん

がんばろっか!

ここまで スタートはビリっけだったのに

先行く登山者をゴボウ抜きしてきた

かなりペースはいいはずだ

ようやく杓子平に到着

ここはカール状になったお花畑

今までの急登から一変した別世界に

いるような気分にさせてくれる

が 日陰がないので

尋常なく暑い

ここまで必死に登った ちがこさんは

暑さでクラクラと貧血気味?

ひとち

ちがこさんの様子がおかしいよ

えっ?

そうですか?

ちんぷってる場合じゃない

これまで口をきこうとしなかった ひとしさんだが

今度は ちがこさんを励ます係 になった

大丈夫ですか?

うん

ようやく稜線上に姿を見せた笠ヶ岳は

遠くに聳えている

ここまで来たら戻るわけにはいかない

杓子平から抜戸岳のピークに向かって

最後の力を振り絞って登る

ハァ ハァ

ハァ ハァ

ハァ

喉がカラカラだった

浴びるほど水を飲みたい と思った

もう水はありません

テン場の水場まで単純計算しても

あと2時間はかかるはず

このままじゃ

二人とも干上がっちゃう

勢いよく流れる 水の音がした

水が飲みたくて旅人が

砂漠に蜃気楼の幻覚を見るように

ひとちがの耳は 水が飲みたくて

錯覚をおこしているのだろうか?

花畑の中から水の音はした

更に登っていくと 見上げた雪渓が溶け

勢いよく沢を作っている

(わーい )

)

あー

神様は 我らを見放さなかった

溶けた雪渓の水は冷たく

数秒も手をつけてはいられない程

ありがたや ありがたや

後から来た登山者たちも 突如出現した

幻の水場に感動し その水を飲むことによって

生き返ったに違いない

*後でわかったことですが 雪渓が暑さで溶けて

できた水場なので 夜を越し朝がくれば気温が

下がると あたりまえですが 水場は消えます

つまり午後の数時間だけ現れる 奇跡の水場なのです

飲みたいだけ水を飲んだ

お腹はチャプチャプしているのに

力がでない・・・

そりゃ 食べてないからだよ

ひとちは どうなの?

私は大丈夫ですぅー

普段の蓄えがありますからぁー

むふふ

あー

そうなんだ

抜戸岳は目の前だ

登りきれば稜線 がんばれ ちがこさん

とうとう稜線に到達

って ここからがまだ長い

急登はないけど 小さなピークを

登ったり下ったり 笠ヶ岳は遠い

(ふぇ~ん )

)

それでも 時間は大幅にカットできたから

5時には予定通りテン場に到着できそう

すっかり安心した ちがこさん

笠の方向はガスが出たり入ったり

反対側は 青空で美しい稜線が

どこまでも続いている

そして横には穂高連邦

テン場が見えます あと少しですよ

がんばりましょう

ひとしさんに励まされ ヨレヨレに

なりながらも ちがこさんは進む

がんば がんば

山荘の直下にあるテン場は

ゴロゴロと大きな石が積み重なり

合間を縫うようにテントが点々と並んでいる

到着早々テントを設営

山荘に料金を払いに登っていく

あ゛―

しんどい

振りかえるといい景色♪

穂高連邦にかかっていた雲は切れ

双六岳方面は夕日に照らされ

遠く槍ヶ岳の尖ったピークが勇ましい

ひとちがテントも ほらね!

夕食は山荘の食事を頂いた

もう動けない

山荘の片隅に ぶっ倒れている

ちがこさんがいた

これからは どんなに急いでいても

行動食は食べよっと

心に固く誓う ちがこさんであった

ようやくエネルギーをチャージした

ひとちがのふたり

テント場は静かに夜を迎えた

明日は山頂アタック

帰りはお花畑を満喫だぁーっ

同日の しょうたろう選手の山歩きはこちら

同日の しょうたろう選手の山歩きはこちら

とてつもなく大変な山歩き?

笠ヶ岳

(飛騨山脈南部エリア)

全山行 375回

笠ヶ岳の情報はこちら

笠ヶ岳の情報はこちら

標高 笠ヶ岳 2897.5m 抜戸岳 2812.8m

天気 11日: 曇り・晴れ 12日: 晴れ

山行時間 11日: 8時間 12日: 9時間

〈コース〉

11日: 自宅(5:00)-鍋平臨時駐車場(9:00)-ロープウェイ(10:00)-

笠新道入口(11:00)-杓子平(1:30)-抜戸岳(4:00)-笠ヶ岳山荘テン場(5:00)

12日: テン場(5:00)-笠ヶ岳山荘(5:10-5:30)-小笠(5:40-6:00)-

笠ヶ岳(6:30-7:00)-テン場(7:30-8:00)-抜戸岳(9:00-9:20)-杓子平(10:00)-

笠新道入口(12:30)-ロープウェイ(1:30)-駐車場(2:00)

喉がカラカラだった

浴びるほど水を飲みたい と思った

もう水はありません

テン場の水場まで単純計算しても

あと2時間はかかるはず

このままじゃ

二人とも干上がっちゃう

勢いよく流れる 水の音がした

水が飲みたくて旅人が

砂漠に蜃気楼の幻覚を見るように

ひとちがの耳は 水が飲みたくて

錯覚をおこしているのだろうか?

パートⅠ

お盆休みに入り 一足先に山に入った

しょうたろう選手を追うように

テントを積みこみ 高速をブッ飛ばす

(うりゃ

)

)

今年は残念なことにご用が多く

長期間の山ジプシーは無理なため

短期間で 体力の限界まで がんばれる山を

目指そうと計画を立てた ちがこさん

が 甘かった

山行時間を計算して アクセス時間を決めた

しかぁ~し 駐車場の確保は頭の中から

スポンと抜けている

お盆の北アルプス = 激混み

結果 駐車場は確保不可能

新穂高温泉付近をウロウロしてはみたものの

有料の駐車場はおろか 禁止の駐車スペースさえ

ぎゅうぎゅう詰めの満車状態

(きゃぁー

)

)どうすりゃいいの?

横を見れば 超不機嫌な ひとしさん

あっちを ウロウロ

こっちを ウロウロ

車でグルグル徘徊すること一時間

ようやくたどり着いたのは

山の中腹にある 鍋平駐車場

(あは。)

ロープウェイ付近の有料駐車場には停めず

無料の臨時駐車場の隣の 臨時の臨時駐車場 に

なんとか車は治まった

(あららん

)

)ここからロープウェイの中腹駅までは

意外と長い登りのダラダラ坂

仕方ないよね

ロープウェイにお金かかるから

ちょっとでもケチして歩かなきゃ

ひとしさんの顔色を伺いながら

一生懸命登っていく

うが

うが

うが うが

うが うが

うが

すっかり時間ロスして気に入らないのか

半分ふて腐れて ノロノロと坂道を登る ひとしさん

やる気ないし

反して ちがこさんは必死だ

予定より1時間以上遅くなっちゃったわけだから

一刻も早く出発地点に立ちたい

そんな ちがこさんの気持ちを知ってか知らずか

相変わらずノロノロと急ぐ気配もない ひとしさん

全く やる気なし

早く歩こうかぁー

ロープウェイ駅まで歩き お金を払って

山を下り ようやく本番に突入

(よっしゃぁー

)

)

今回 ひとちがが目指す山 笠ヶ岳は

フツーに登っても8時間半はかかるのだ

(はぁ。。。)

重たいテントを背負って登り続けるには

体力・気力 が 不可欠

なのに 出発地点から ひとしさんには

気力ってもんがないらしい

(ぶ

ぅ)

ぅ)

フツーに歩けば テン場に到着できるのは

午後6時半になってしまう

遅すぎる

少しでも早く到着するには できるだけ

早く急登を登りきるしかないのだ

ともかく ひとちをなだめすかして

早く歩かせなきゃ

そうなんだよね

が この通り

早く歩けや ひとち!

林道からは 雲の切れ間に笠ヶ岳が見えた

沢の水は透き通るようだ

ようやく笠新道の入口に到着

この先に水場はない

山頂直下にある山荘まで あるだけの水で

登りきらなくていけない

しかぁ~し 問題がある

今日は スペシャルに蒸し暑く

この先は 激登り のため 汗をダクダクかく

ということは

水をたらふく飲まなきゃ

人間干物 になり兼ねない

大丈夫なわけ?

仕方ないじゃん

なんとか水をもたせなきゃ

スタートはまだよかった

背丈の高い樹林帯には日陰もあるから

蒸し暑さを除けば がんばれる

うが

うが

うが うが

うが うが

うが

展望もなく急登が続く

相変わらず不機嫌な ひとしさんは一向に

口を開こうとせず ノロノロ登る

(はぁ。。。)

一方 少しでも時間を縮めようと

ちがこさんは必死だ

普段なら お腹がすけば行動食を食べ続ける所を

遠慮して ひたすら登ることに専念

登るにつれ木々の背丈が低くなり

照りつける日差しが痛くなってきた

(きゃぁー

)

)ハァ

ハァ

ハァ ハァ

ハァ

持ってきた水はたちまち少なくなり

先はまだ長いというのに

水は確実に足りなくなりそうな勢いだ

どうしよう・・・

ダラダラと滝のように流れる汗をタオルでぬぐい

時間を計算しながらペースを上げていく

一瞬頭の中に

なんでこの山を選択しちゃったんだろう

という思いが走った

もっと簡単に登れる山なら

こんなに大変な思いをしなくても

よかったんじゃないかと

後悔先に立たず

後方で 暑さと荷物の重さで

ひとしさんが無言の悲鳴を上げている

ハァ

ハァ

ハァ ハァ

ハァ

なんで こんな大変な山を私は

登らなきゃきけないのか?

それもコミコミのお盆に

山計画をよく把握しないまま

登ったから バチがあたった

ちがこさんとも険悪状態だしね

わかってますぅー

展望が開けてきた

蒲田川を挟んで反対側の穂高連邦が現れた

(うぉー

)

)やっと見えた景色なのに 暑さで景色を

楽しむ余裕さえない

帰りたい

でも 帰れない

今ならまだ間に合うよ

ちがこさん

進むに決まってるじゃん

ともかく一刻も早く急登をクリアしなくっちゃ

帰りたい

でも 帰れない

大丈夫 ひとち?

無理しない方がいいんじゃない

大丈夫ですぅー

高度をどんどん上げていく

山斜面に現れたお花畑は

陽の照りつける青々した草地に

色を沿えていた

とうとう ひとしさんが動かなくなった

・・・・

まだ先は長く こんな場所でクジケて

いるわけにはいかないのだ

がんばろ ひとしさん

ハァ

ハァ

ハァ ハァ

ハァ

再び展望のない急登を

死にそうになりながら登り続ける

と

岩の間から涼しい風?

猛烈な熱さを一時忘れさせてくれる

天然冷蔵庫

ありがたや ありがたや

いよいよ水がピンチになってきた

水もだが 朝からおむすび一つしか食べていない

ちがこさんは お腹がすいて今にも倒れそう

(きゃぁー

)

)そんなこと 気にしてる場合ぢゃない

水を一口含み

暑さに耐えながら ズンズン登る

時々 心が折れそうになって

立ち止まる ひとしさん

がんばろっか!

ここまで スタートはビリっけだったのに

先行く登山者をゴボウ抜きしてきた

かなりペースはいいはずだ

ようやく杓子平に到着

ここはカール状になったお花畑

今までの急登から一変した別世界に

いるような気分にさせてくれる

が 日陰がないので

尋常なく暑い

ここまで必死に登った ちがこさんは

暑さでクラクラと貧血気味?

ひとち

ちがこさんの様子がおかしいよ

えっ?

そうですか?

ちんぷってる場合じゃない

これまで口をきこうとしなかった ひとしさんだが

今度は ちがこさんを励ます係 になった

大丈夫ですか?

うん

ようやく稜線上に姿を見せた笠ヶ岳は

遠くに聳えている

ここまで来たら戻るわけにはいかない

杓子平から抜戸岳のピークに向かって

最後の力を振り絞って登る

ハァ

ハァ

ハァ ハァ

ハァ

喉がカラカラだった

浴びるほど水を飲みたい と思った

もう水はありません

テン場の水場まで単純計算しても

あと2時間はかかるはず

このままじゃ

二人とも干上がっちゃう

勢いよく流れる 水の音がした

水が飲みたくて旅人が

砂漠に蜃気楼の幻覚を見るように

ひとちがの耳は 水が飲みたくて

錯覚をおこしているのだろうか?

花畑の中から水の音はした

更に登っていくと 見上げた雪渓が溶け

勢いよく沢を作っている

(わーい

)

)

あー

神様は 我らを見放さなかった

溶けた雪渓の水は冷たく

数秒も手をつけてはいられない程

ありがたや ありがたや

後から来た登山者たちも 突如出現した

幻の水場に感動し その水を飲むことによって

生き返ったに違いない

*後でわかったことですが 雪渓が暑さで溶けて

できた水場なので 夜を越し朝がくれば気温が

下がると あたりまえですが 水場は消えます

つまり午後の数時間だけ現れる 奇跡の水場なのです

飲みたいだけ水を飲んだ

お腹はチャプチャプしているのに

力がでない・・・

そりゃ 食べてないからだよ

ひとちは どうなの?

私は大丈夫ですぅー

普段の蓄えがありますからぁー

むふふ

あー

そうなんだ

抜戸岳は目の前だ

登りきれば稜線 がんばれ ちがこさん

とうとう稜線に到達

って ここからがまだ長い

急登はないけど 小さなピークを

登ったり下ったり 笠ヶ岳は遠い

(ふぇ~ん

)

)それでも 時間は大幅にカットできたから

5時には予定通りテン場に到着できそう

すっかり安心した ちがこさん

笠の方向はガスが出たり入ったり

反対側は 青空で美しい稜線が

どこまでも続いている

そして横には穂高連邦

テン場が見えます あと少しですよ

がんばりましょう

ひとしさんに励まされ ヨレヨレに

なりながらも ちがこさんは進む

がんば がんば

山荘の直下にあるテン場は

ゴロゴロと大きな石が積み重なり

合間を縫うようにテントが点々と並んでいる

到着早々テントを設営

山荘に料金を払いに登っていく

あ゛―

しんどい

振りかえるといい景色♪

穂高連邦にかかっていた雲は切れ

双六岳方面は夕日に照らされ

遠く槍ヶ岳の尖ったピークが勇ましい

ひとちがテントも ほらね!

夕食は山荘の食事を頂いた

もう動けない

山荘の片隅に ぶっ倒れている

ちがこさんがいた

これからは どんなに急いでいても

行動食は食べよっと

心に固く誓う ちがこさんであった

ようやくエネルギーをチャージした

ひとちがのふたり

テント場は静かに夜を迎えた

明日は山頂アタック

帰りはお花畑を満喫だぁーっ

同日の しょうたろう選手の山歩きはこちら

同日の しょうたろう選手の山歩きはこちら