2017年01月17日

ブカブカブーツ♪

2017/01/07

選ばれた理由は何?

奥三界岳

(阿寺山地エリア)

全山行 532回

奥三界岳の情報はこちら

奥三界岳の情報はこちら

標高 奥三界岳 1810.5m

天気 晴れ

晴れ

山行時間 7時間(休憩を含む)

〈コース〉夕森ふれあいキャンプ場P-ゲート-川上林道起点-

奥くらがり渓谷-林道終点-山頂-ピストンでP

奥三界岳について

三界岳の奥にあることから山名がついた

地元では「奥山」とよばれ麓のどこからも姿は見えない

阿寺山地の最南端に位置する

この付近は冬でも降雪が少ない

2月を過ぎないとほとんど雪はないという

登山時、林道には落石が多いため注意すること

南木曽岳からの奥三界岳

キャンプ場はすでに閉鎖

落ち葉が舞う寒々しい景色

キャンプ場はもちろんのこと

登山者の影すらない

滝から落ちる水音だけがドードーと響いていた

キャンプ場P横にある白龍伝説が伝わる名瀑

数年前 近くの 小秀山 を登った時 奥三界岳周辺を偵察するため

シーズンオフの キャンプ場周辺をウロウロ を歩いてみた

紅葉絶頂期 たくさんの登山者が山に向かっていた

年末年始は 八ヶ岳・稲包山 と雪山を登った

今週もまた雪山を登りたい

山を登ったついでに岐阜の実家へ新年のごあいさつ

ではなく

岐阜の実家へ新年のごあいさつついでに山を登る

という目的でアイゼン・ワカンと準備万端

駐車場に到着 想定外の事態が発覚

全く雪がない

出発時 夏靴を持つべきか 持たぬべきか と迷ったものの

荷物がひとつ増えるだけ という単純な理由から

夏靴は靴箱で留守番することになった

荷物になっても夏靴を車に放りこんでおくべきだった

後の祭り

雪がないのに長い林道を重くてソールの硬い冬靴で歩くのは苦痛

アイゼンもワカンも夏靴より不要だったような気がする

どうしよっかな

足元を見て ひらめいた

そうだ! このブカブカブーツで行こう~っと♪

このブーツ 普段履きのどうでもいい代物

サイズが大き目なので中で若干足の指が動くけど

厚手の山靴下履いてるから問題なし

大丈夫なんですか? そんな靴で

私は冬靴で行きます

ふ~ん

でもさー もし山の上に雪あると困るから

ひとしさん私の靴おんぶして

ちがこさんの冬靴は ひとしさんのザックに

ギューギュー押し込まれた

私の荷物の大半が

ちがこさんの靴じゃないですか

まあ まあ

ボッカ訓練だと思ってヨロシク

ブカブカ ブカブカ

ゲートまでの舗装路を歩いてみた

あはは

いい調子♪

林道の横を流れる清らかな水

透き通ったブルーがガラスを思わせる

忘鱗の滝・かもしか供養塔を通過

銅穴の滝から川に下る

吊橋を渡って一ツ滝・アゼ滝との分岐から

急登を九十九に登った

ブカブカ ブカブカ

いつもの山靴ならフィット感があるのに

今日は他人の靴を履いてるみたいで妙に歩きづらい

やっぱ平地を歩くのとは全く違う

自分が選んで履いてきたんだから文句は言えない

ひとしさんにおんぶしている冬靴よりはまだマシだ

自分に言い聞かせながらひたすら登る

ブカブカ ブカブカ

やっと林道に交わった

ここから再び長い林道歩き

起点から終点まで4.3キロ 途中山道を歩いて距離を稼ぐが

山行の大半が林道だといささか飽きてくる

奥くらがり渓谷と呼ばれる谷を横に夕森山を眺めて歩く

この辺りは林道歩きでも景色がいい方なのだ

林道終点が近づくにつれ どんどん悪路になった

落ちた石が当たってガードレールは無残にも凸凹と傷だらけ

見上げるのも怖いので足早に危険地帯は通過した

ブカブカ ブカブカ ブカブカ ブカブカ・・・

林道から巻き道に

無理やりつけられたような急な階段を上ると再び林道に出た

落石がひどすぎてコースを変更せざるを得なかったらしい

変更した先もまた落石で押しつぶされそう

ふさがれた道の上に覆いかぶさった不安定な落石の上を

そーっと そーっと通過する

ブ カ ブ カ ブ カ ブ カ

たぶん コース中 最難関の通過ポイントかと思われる

やっと林道終点に

枯れた雑草の中に赤い屋根が茶色い屋根に風化したような

半分ひしゃげた作業小屋跡発見

林道歩きお疲れ様でした

やっと奥三界登山口です

見晴しのよい笹地帯

振り返った南東方向に黒々した大きな山

笹原の先に見えたのは

中央アルプスは西側からあまり眺めたことがないので

それぞれの頂きがよくわからない

ズーム

右から越百・南駒・空木・熊沢・三沢・木曽駒と

順番に並んでいるに違いないと思うけど

イセ谷源流の涸沢の中を登っている

ゴロゴロと足場が悪い

ブカブカ ブカブカ

危険なら冬靴にしますか?

せっかく背負ってきたし 使わないのもなんですし

いいの いいの

これでいいの

水は白く凍りつき危ないものの

意外と歩けちゃうブカブカブーツ

稜線を左に折れた

夕森庭園と呼ばれるなだらかな場所

コメツガの暗い森を通過 ヒノキの林から山頂へ

到着した山頂はこんな様子

ボロボロ展望台は崩壊寸前

手すりも半分朽ち落ちてしまっている

下に転がっていた記帳簿が入っていた登山ポスト(白)

当然記帳簿らしきものは存在しない

展望台の上がり口 階段もこの通り

真ん中を歩こうものなら板が折れるだろう

なるべく釘の打ってある部分を選んで上ることにした

展望台の上も床を踏み抜きそうで怖い

床板の隙間から笹っ葉が覗いている

手すりに架けられた看板

「三百名山」の文字が消えそう

それではお楽しみの眺望はいかに?

まずはこっちの方向から

ズーム

続いてこちら

遠くに白い頂きが見えるでしょ!

ズーム

以上 長い林道歩きの末のお楽しみ

展望台からの景色でした

天気がよかっただけマシだけど

なんか不発 な気がする

ま いいかっ!

ブカブカ ブカブカ

下山開始

ちがこさんは悩んでいた

いったいこの山のどの辺りが

三百名山に選ばれた理由なんだろ?

この山の見どころはやっぱここ?

みなさんはどう思われるだろうか?

ひとしさんの背中におんぶしていた冬靴は

履くことなくザックに突っ込まれたまま下山

あ~ 重かった

7時間の山歩き ブカブカブーツも

おつかれさん♪

この日の立ち寄り湯はこちら

この日の立ち寄り湯はこちら

付知峡倉屋温泉おんぽいの湯

建物からひのきの香りがする気持ち良い温泉だよ

この日の車泊地はこちら

この日の車泊地はこちら

道の駅花街道付知

コンビニ・産直のある町中の道の駅です

選ばれた理由は何?

奥三界岳

(阿寺山地エリア)

全山行 532回

奥三界岳の情報はこちら

奥三界岳の情報はこちら

標高 奥三界岳 1810.5m

天気

晴れ

晴れ山行時間 7時間(休憩を含む)

〈コース〉夕森ふれあいキャンプ場P-ゲート-川上林道起点-

奥くらがり渓谷-林道終点-山頂-ピストンでP

奥三界岳について

三界岳の奥にあることから山名がついた

地元では「奥山」とよばれ麓のどこからも姿は見えない

阿寺山地の最南端に位置する

この付近は冬でも降雪が少ない

2月を過ぎないとほとんど雪はないという

登山時、林道には落石が多いため注意すること

南木曽岳からの奥三界岳

キャンプ場はすでに閉鎖

落ち葉が舞う寒々しい景色

キャンプ場はもちろんのこと

登山者の影すらない

滝から落ちる水音だけがドードーと響いていた

キャンプ場P横にある白龍伝説が伝わる名瀑

数年前 近くの 小秀山 を登った時 奥三界岳周辺を偵察するため

シーズンオフの キャンプ場周辺をウロウロ を歩いてみた

紅葉絶頂期 たくさんの登山者が山に向かっていた

年末年始は 八ヶ岳・稲包山 と雪山を登った

今週もまた雪山を登りたい

山を登ったついでに岐阜の実家へ新年のごあいさつ

ではなく

岐阜の実家へ新年のごあいさつついでに山を登る

という目的でアイゼン・ワカンと準備万端

駐車場に到着 想定外の事態が発覚

全く雪がない

出発時 夏靴を持つべきか 持たぬべきか と迷ったものの

荷物がひとつ増えるだけ という単純な理由から

夏靴は靴箱で留守番することになった

荷物になっても夏靴を車に放りこんでおくべきだった

後の祭り

雪がないのに長い林道を重くてソールの硬い冬靴で歩くのは苦痛

アイゼンもワカンも夏靴より不要だったような気がする

どうしよっかな

足元を見て ひらめいた

そうだ! このブカブカブーツで行こう~っと♪

このブーツ 普段履きのどうでもいい代物

サイズが大き目なので中で若干足の指が動くけど

厚手の山靴下履いてるから問題なし

大丈夫なんですか? そんな靴で

私は冬靴で行きます

ふ~ん

でもさー もし山の上に雪あると困るから

ひとしさん私の靴おんぶして

ちがこさんの冬靴は ひとしさんのザックに

ギューギュー押し込まれた

私の荷物の大半が

ちがこさんの靴じゃないですか

まあ まあ

ボッカ訓練だと思ってヨロシク

ブカブカ ブカブカ

ゲートまでの舗装路を歩いてみた

あはは

いい調子♪

林道の横を流れる清らかな水

透き通ったブルーがガラスを思わせる

忘鱗の滝・かもしか供養塔を通過

銅穴の滝から川に下る

吊橋を渡って一ツ滝・アゼ滝との分岐から

急登を九十九に登った

ブカブカ ブカブカ

いつもの山靴ならフィット感があるのに

今日は他人の靴を履いてるみたいで妙に歩きづらい

やっぱ平地を歩くのとは全く違う

自分が選んで履いてきたんだから文句は言えない

ひとしさんにおんぶしている冬靴よりはまだマシだ

自分に言い聞かせながらひたすら登る

ブカブカ ブカブカ

やっと林道に交わった

ここから再び長い林道歩き

起点から終点まで4.3キロ 途中山道を歩いて距離を稼ぐが

山行の大半が林道だといささか飽きてくる

奥くらがり渓谷と呼ばれる谷を横に夕森山を眺めて歩く

この辺りは林道歩きでも景色がいい方なのだ

林道終点が近づくにつれ どんどん悪路になった

落ちた石が当たってガードレールは無残にも凸凹と傷だらけ

見上げるのも怖いので足早に危険地帯は通過した

ブカブカ ブカブカ ブカブカ ブカブカ・・・

林道から巻き道に

無理やりつけられたような急な階段を上ると再び林道に出た

落石がひどすぎてコースを変更せざるを得なかったらしい

変更した先もまた落石で押しつぶされそう

ふさがれた道の上に覆いかぶさった不安定な落石の上を

そーっと そーっと通過する

ブ カ ブ カ ブ カ ブ カ

たぶん コース中 最難関の通過ポイントかと思われる

やっと林道終点に

枯れた雑草の中に赤い屋根が茶色い屋根に風化したような

半分ひしゃげた作業小屋跡発見

林道歩きお疲れ様でした

やっと奥三界登山口です

見晴しのよい笹地帯

振り返った南東方向に黒々した大きな山

笹原の先に見えたのは

中央アルプスは西側からあまり眺めたことがないので

それぞれの頂きがよくわからない

ズーム

右から越百・南駒・空木・熊沢・三沢・木曽駒と

順番に並んでいるに違いないと思うけど

イセ谷源流の涸沢の中を登っている

ゴロゴロと足場が悪い

ブカブカ ブカブカ

危険なら冬靴にしますか?

せっかく背負ってきたし 使わないのもなんですし

いいの いいの

これでいいの

水は白く凍りつき危ないものの

意外と歩けちゃうブカブカブーツ

稜線を左に折れた

夕森庭園と呼ばれるなだらかな場所

コメツガの暗い森を通過 ヒノキの林から山頂へ

到着した山頂はこんな様子

ボロボロ展望台は崩壊寸前

手すりも半分朽ち落ちてしまっている

下に転がっていた記帳簿が入っていた登山ポスト(白)

当然記帳簿らしきものは存在しない

展望台の上がり口 階段もこの通り

真ん中を歩こうものなら板が折れるだろう

なるべく釘の打ってある部分を選んで上ることにした

展望台の上も床を踏み抜きそうで怖い

床板の隙間から笹っ葉が覗いている

手すりに架けられた看板

「三百名山」の文字が消えそう

それではお楽しみの眺望はいかに?

まずはこっちの方向から

ズーム

続いてこちら

遠くに白い頂きが見えるでしょ!

ズーム

以上 長い林道歩きの末のお楽しみ

展望台からの景色でした

天気がよかっただけマシだけど

なんか不発 な気がする

ま いいかっ!

ブカブカ ブカブカ

下山開始

ちがこさんは悩んでいた

いったいこの山のどの辺りが

三百名山に選ばれた理由なんだろ?

この山の見どころはやっぱここ?

みなさんはどう思われるだろうか?

ひとしさんの背中におんぶしていた冬靴は

履くことなくザックに突っ込まれたまま下山

あ~ 重かった

7時間の山歩き ブカブカブーツも

おつかれさん♪

この日の立ち寄り湯はこちら

この日の立ち寄り湯はこちら

付知峡倉屋温泉おんぽいの湯

建物からひのきの香りがする気持ち良い温泉だよ

この日の車泊地はこちら

この日の車泊地はこちら

道の駅花街道付知

コンビニ・産直のある町中の道の駅です

2014年11月28日

うらしま ひとち?

2014/11/24

ひとちじいちゃんの

浦島太郎

前日の山歩きはこちら

前日の山歩きはこちら

翌日の滝散策はこちら

翌日の滝散策はこちら

あなたも欲しい?

玉手箱

国道19号を北上する

実はこの道を通過するたびに立ち寄ってみたい観光地があった

それは 寝覚の床

ひとしさんによると

観光地ゆえ駐車料金がかかる

観光地ゆえ混み合う

とのこと

結果 毎回 寄り道は却下

ねぇー ひとしさん

今回は時間もあるし寄ってみない?

探せば無料の駐車場もあるよ

え゛―

そうなんですか・・・

無料の駐車場があるなら行ってもいいといった顔

一番近い駐車場だと500円

近くのお寺から入ると更に拝観料として200円

確かに有料なのは本当だ

少し離れているけど 町営の駐車場

あるじゃん

無料の駐車場

ところで みなさん寝覚の床とは

どんな場所かご存じだろうか?

単純明解に言えば

浦島太郎が玉手箱を開けた場所

なぜ 竜宮城から帰った浦島太郎が

こんな山奥の川っぷちで玉手箱を開けたのか?

それでは 今日は ひとしさんに

浦島太郎に代わる うらしま ひとち として

当時のお話を再現してもらいましょう

じゃ ひとしさんヨロシクね

わかりましたぁー

それでは はじまり はじまり

うらしま ひとち

うらしま ひとち

うらしま ひとちは竜宮城から地上へ帰ったものの

まわりの風景がすっかり変わっているのに驚いた

ひとちが竜宮城で過ごした数日は現世では700年

景色が変わっていても仕方ない

ひとちは現世に帰ったものの周囲の人と馴染むことができず

知人もおらず 旅に出ることにした

旅の途中 木曽川の風景の美しい里(上松の里)にたどり着き

寝覚の床の岩の上で毎日釣りを楽しんだ

しかし ひとりぼっちは淋しかった

ある時 ひとちは釣りをしながら竜宮城で

乙姫様に頂いた玉手箱のことを思い出した

そうだ もしかするとあの箱の中に竜宮城への

地図が入っているのかもしれないな

それか亀に乗れる往復無料キップが入ってるとか?

「開けちゃダメ」って言ってたような

気もするけどなんでかな?

まあいいや

開けちゃおっと♪

パコ

玉手箱からはモクモクと白煙が出て

ひとちは白髪の翁になってしまいました

なんじゃい

いらんもんくれるな

ひとちは 今までの出来事がまるで

「夢」であったかのように思われ目が覚めた

ケチな ひとちじいちゃんへの教訓

ケチな ひとちじいちゃんへの教訓

ただほど高いものはない

これは通常の ひとしさんにも言えることかもね

このことから、この里を「寝覚め」岩が床のようであったことから「床」

すなわち「寝覚の床」と呼ぶようになったんだそうです

こうして週末最後の観光は終了

今回も充実した楽しい旅であった

来週はどんな楽しいことが待っているのか?

それは 次回のお楽しみ

ひとちじいちゃんの

浦島太郎

前日の山歩きはこちら

前日の山歩きはこちら

翌日の滝散策はこちら

翌日の滝散策はこちら

あなたも欲しい?

玉手箱

国道19号を北上する

実はこの道を通過するたびに立ち寄ってみたい観光地があった

それは 寝覚の床

ひとしさんによると

観光地ゆえ駐車料金がかかる

観光地ゆえ混み合う

とのこと

結果 毎回 寄り道は却下

ねぇー ひとしさん

今回は時間もあるし寄ってみない?

探せば無料の駐車場もあるよ

え゛―

そうなんですか・・・

無料の駐車場があるなら行ってもいいといった顔

一番近い駐車場だと500円

近くのお寺から入ると更に拝観料として200円

確かに有料なのは本当だ

少し離れているけど 町営の駐車場

あるじゃん

無料の駐車場

ところで みなさん寝覚の床とは

どんな場所かご存じだろうか?

単純明解に言えば

浦島太郎が玉手箱を開けた場所

なぜ 竜宮城から帰った浦島太郎が

こんな山奥の川っぷちで玉手箱を開けたのか?

それでは 今日は ひとしさんに

浦島太郎に代わる うらしま ひとち として

当時のお話を再現してもらいましょう

じゃ ひとしさんヨロシクね

わかりましたぁー

それでは はじまり はじまり

うらしま ひとち

うらしま ひとち

うらしま ひとちは竜宮城から地上へ帰ったものの

まわりの風景がすっかり変わっているのに驚いた

ひとちが竜宮城で過ごした数日は現世では700年

景色が変わっていても仕方ない

ひとちは現世に帰ったものの周囲の人と馴染むことができず

知人もおらず 旅に出ることにした

旅の途中 木曽川の風景の美しい里(上松の里)にたどり着き

寝覚の床の岩の上で毎日釣りを楽しんだ

しかし ひとりぼっちは淋しかった

ある時 ひとちは釣りをしながら竜宮城で

乙姫様に頂いた玉手箱のことを思い出した

そうだ もしかするとあの箱の中に竜宮城への

地図が入っているのかもしれないな

それか亀に乗れる往復無料キップが入ってるとか?

「開けちゃダメ」って言ってたような

気もするけどなんでかな?

まあいいや

開けちゃおっと♪

パコ

玉手箱からはモクモクと白煙が出て

ひとちは白髪の翁になってしまいました

なんじゃい

いらんもんくれるな

ひとちは 今までの出来事がまるで

「夢」であったかのように思われ目が覚めた

ケチな ひとちじいちゃんへの教訓

ケチな ひとちじいちゃんへの教訓

ただほど高いものはない

これは通常の ひとしさんにも言えることかもね

このことから、この里を「寝覚め」岩が床のようであったことから「床」

すなわち「寝覚の床」と呼ぶようになったんだそうです

こうして週末最後の観光は終了

今回も充実した楽しい旅であった

来週はどんな楽しいことが待っているのか?

それは 次回のお楽しみ

2014年11月27日

白龍♪

2014/11/24

これって偶然?

竜神ノ滝

(阿寺山系エリア)

前日の山歩きはこちら

前日の山歩きはこちら

天気 晴れ

晴れ

数日前のことだ

新作のひょうたん工作の下描きに入った

今回 ちがこさんが挑戦するのは

大型のだるまひょうたんを使ったランプ

今までのイメージとは一転し

迫力ある恐ろしい龍を彫ろう と思った

ライトをつければ 白龍が浮き出る

スゴいのが作りたい

そんな思いが通じたのか?

それとも龍に呼ばれたのか?

小秀山を下山した後

ひとちがが車泊したのは もちろん道の駅

なるべく静かで落ち着ける場所が

いいですね あるかな?

国道257号上には隣接して道の駅が多いため

物色しながら車を走らせた結果

選んだのが 五木のやかた・かわうえ

この道の駅のよい所は 食事やお土産の道の駅ではなく

木工製品の販売と手機織り体験もできる施設だってこと

もちろん駅内にはスナック程度のご当地グルメも販売

外には自動販売機もあるから困らない

販売されている木工製品は上質なものからB級品と

さまざまで 木工の里ならではのお安い価格で

多様な製品を購入できるのが嬉しい

で ひとちがが購入したのは

これは毎日お弁当を持っていく

ひとしさんと しょうたろう選手のために

(B級品:ひとつ1000円×2)

でこちらは うまいマズイはともかく

これに並べれば美味しそうに見えると購入

(B級品:いちまい1500円×5)

そして 一番嬉しかったのは

すえたろうさんお手製の置台もいいけど

たまには上質な置台もいいよね・・・と

(お買い得品:いちまい360円×2)

ともかく店の中は 地元のお母さんたちの

手作り品が多く 大きな木工品だけでなく

小さなサイズの楽しいものがいっぱい

静かな駐車場で寝泊まりし

満足できるお買いものができた ひとちがであ~る

さて これで終わったわけではない

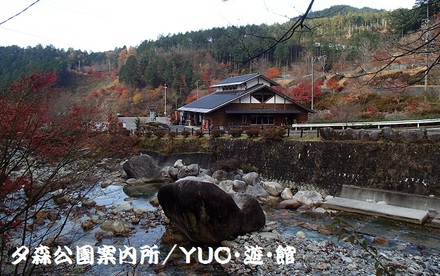

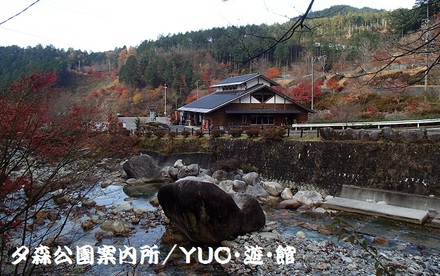

次に向かったのは 夕森公園

ここは奥三界岳の登山口がある場所

登るつもりで来たものの

山の上にガスが出ていたので

下見に予定変更

偶然にもキャンプ場からすぐ上に

竜神ノ滝なるものがあるらしいので

ハイキングすることに

夕森公園案内所横の駐車場に車を停めた

早朝のため案内所は閉鎖

見渡すと 燃えるような赤い色が目に留まった

見て あのモミジ

ネーミングもなかなか面白いが

確かに岩に根を張り100年も経つモミジは立派

すばらしい

橋を渡りキャンプ場の中の川上川に沿って

バンガローの横を歩いていく

キャンプ場内にも たくさんのモミジ

終盤を迎えようとしている時期には人影もない

それでも美しい川の流れに ハラハラと散るモミジは美しく

混み合うお祭り時期より静かに紅葉を楽しむことができる

さてさて 目的の滝までやってきました

竜神ノ滝とは いったいどんな滝なのか?

じゃーん

うぉーっ

まるで白龍が昇っているような・・・

と この時は思った

滝の上部横には神社もある

偶然とはいえ 現在とりかかっている工作の

主役である白龍を近く感じた

ちがこさんは神社の裏手から滝の上部へ降りてみる

危険なため おすすめはできないが

滝の上から景色を眺めてみたかったわけ

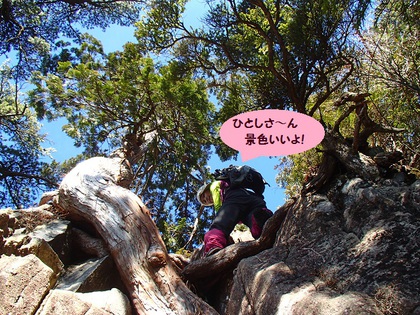

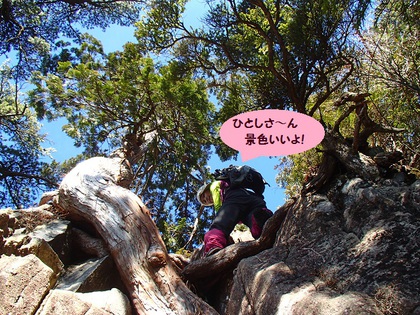

ひとしさんは今から

ひとしさんが立っている展望台からも

無理やり下れば滝壺に降りることも不可能でない

が 危険を伴うため

やはりこちらもおすすめはできない

滝上部は大きな石なので怖くないけど

下で見ていた ひとしさんは落ちるんじゃないかと

ヒヤヒヤしたみたいだよ

滝を満喫して駐車場に戻ると

案内所が開いていたので立ち寄ることに

あと数日で今年は閉鎖するという案内所

建物内には 白龍が宙を舞っていた

(ちがこさんにはウナギに見えました あ 失礼

あ 失礼 )

)

滝で何か見た?

あそこはパワースポットなんだよ

そんな言葉から始まった オーナーさんの話によると

滝壺には龍が棲んでいるとか

季節や天候や滝の波と色々な要因が揃うと

滝壺に白龍が現れるそうだ

事実 白龍を撮影した写真を撮った

観光客もいるそうで・・・

私も何度か写真を撮ったけど

いまだ白龍はとれませんよ

もしかして ひとちがっちカメラにも

白龍が写ってるかも!

*後日写真を拡大してみましたが

残念ながら白龍は撮れませんでした

白龍はその上にあるアゼ滝でウロコを落とし

その上の昇竜ノ滝で身体を岩肌にぶつけながら

天に昇ったそうだよ

白龍は金運の神だそうで 賭け事・家庭内の金運など

竜神神社に絵馬を奉納する人も多いそうだ

シーズンでは忙しく ゆっくりお話しもできないと思う

とても貴重な竜神の話を聞かせてもらうことができた

次回 この地を訪れる時は

完成した白龍のひょうたんランプの写真と

おまけに すえちせも同行してお邪魔したいと思う

帰りに立ち寄った直売所で 作りたて焼きたての

香ばしい五平餅をパクついた

待つこと15分

うま~い♪

(一本130円・おしんこ・お茶つき×4)

帰路は道の駅めぐりをしながら

国道19号を北上する

次回のブログは

うらしま ひとちの話

うらしま ひとちの話

これって偶然?

竜神ノ滝

(阿寺山系エリア)

前日の山歩きはこちら

前日の山歩きはこちら

天気

晴れ

晴れ数日前のことだ

新作のひょうたん工作の下描きに入った

今回 ちがこさんが挑戦するのは

大型のだるまひょうたんを使ったランプ

今までのイメージとは一転し

迫力ある恐ろしい龍を彫ろう と思った

ライトをつければ 白龍が浮き出る

スゴいのが作りたい

そんな思いが通じたのか?

それとも龍に呼ばれたのか?

小秀山を下山した後

ひとちがが車泊したのは もちろん道の駅

なるべく静かで落ち着ける場所が

いいですね あるかな?

国道257号上には隣接して道の駅が多いため

物色しながら車を走らせた結果

選んだのが 五木のやかた・かわうえ

この道の駅のよい所は 食事やお土産の道の駅ではなく

木工製品の販売と手機織り体験もできる施設だってこと

もちろん駅内にはスナック程度のご当地グルメも販売

外には自動販売機もあるから困らない

販売されている木工製品は上質なものからB級品と

さまざまで 木工の里ならではのお安い価格で

多様な製品を購入できるのが嬉しい

で ひとちがが購入したのは

これは毎日お弁当を持っていく

ひとしさんと しょうたろう選手のために

(B級品:ひとつ1000円×2)

でこちらは うまいマズイはともかく

これに並べれば美味しそうに見えると購入

(B級品:いちまい1500円×5)

そして 一番嬉しかったのは

すえたろうさんお手製の置台もいいけど

たまには上質な置台もいいよね・・・と

(お買い得品:いちまい360円×2)

ともかく店の中は 地元のお母さんたちの

手作り品が多く 大きな木工品だけでなく

小さなサイズの楽しいものがいっぱい

静かな駐車場で寝泊まりし

満足できるお買いものができた ひとちがであ~る

さて これで終わったわけではない

次に向かったのは 夕森公園

ここは奥三界岳の登山口がある場所

登るつもりで来たものの

山の上にガスが出ていたので

下見に予定変更

偶然にもキャンプ場からすぐ上に

竜神ノ滝なるものがあるらしいので

ハイキングすることに

夕森公園案内所横の駐車場に車を停めた

早朝のため案内所は閉鎖

見渡すと 燃えるような赤い色が目に留まった

見て あのモミジ

ネーミングもなかなか面白いが

確かに岩に根を張り100年も経つモミジは立派

すばらしい

橋を渡りキャンプ場の中の川上川に沿って

バンガローの横を歩いていく

キャンプ場内にも たくさんのモミジ

終盤を迎えようとしている時期には人影もない

それでも美しい川の流れに ハラハラと散るモミジは美しく

混み合うお祭り時期より静かに紅葉を楽しむことができる

さてさて 目的の滝までやってきました

竜神ノ滝とは いったいどんな滝なのか?

じゃーん

うぉーっ

まるで白龍が昇っているような・・・

と この時は思った

滝の上部横には神社もある

偶然とはいえ 現在とりかかっている工作の

主役である白龍を近く感じた

ちがこさんは神社の裏手から滝の上部へ降りてみる

危険なため おすすめはできないが

滝の上から景色を眺めてみたかったわけ

ひとしさんは今から

ひとしさんが立っている展望台からも

無理やり下れば滝壺に降りることも不可能でない

が 危険を伴うため

やはりこちらもおすすめはできない

滝上部は大きな石なので怖くないけど

下で見ていた ひとしさんは落ちるんじゃないかと

ヒヤヒヤしたみたいだよ

滝を満喫して駐車場に戻ると

案内所が開いていたので立ち寄ることに

あと数日で今年は閉鎖するという案内所

建物内には 白龍が宙を舞っていた

(ちがこさんにはウナギに見えました

あ 失礼

あ 失礼 )

)

滝で何か見た?

あそこはパワースポットなんだよ

そんな言葉から始まった オーナーさんの話によると

滝壺には龍が棲んでいるとか

季節や天候や滝の波と色々な要因が揃うと

滝壺に白龍が現れるそうだ

事実 白龍を撮影した写真を撮った

観光客もいるそうで・・・

私も何度か写真を撮ったけど

いまだ白龍はとれませんよ

もしかして ひとちがっちカメラにも

白龍が写ってるかも!

*後日写真を拡大してみましたが

残念ながら白龍は撮れませんでした

白龍はその上にあるアゼ滝でウロコを落とし

その上の昇竜ノ滝で身体を岩肌にぶつけながら

天に昇ったそうだよ

白龍は金運の神だそうで 賭け事・家庭内の金運など

竜神神社に絵馬を奉納する人も多いそうだ

シーズンでは忙しく ゆっくりお話しもできないと思う

とても貴重な竜神の話を聞かせてもらうことができた

次回 この地を訪れる時は

完成した白龍のひょうたんランプの写真と

おまけに すえちせも同行してお邪魔したいと思う

帰りに立ち寄った直売所で 作りたて焼きたての

香ばしい五平餅をパクついた

待つこと15分

うま~い♪

(一本130円・おしんこ・お茶つき×4)

帰路は道の駅めぐりをしながら

国道19号を北上する

次回のブログは

うらしま ひとちの話

うらしま ひとちの話

2014年11月26日

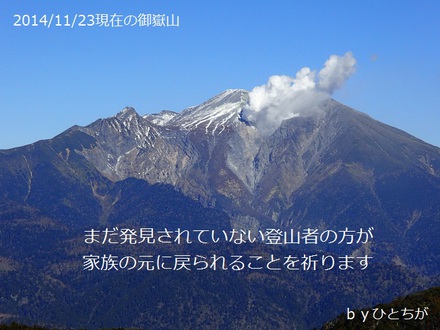

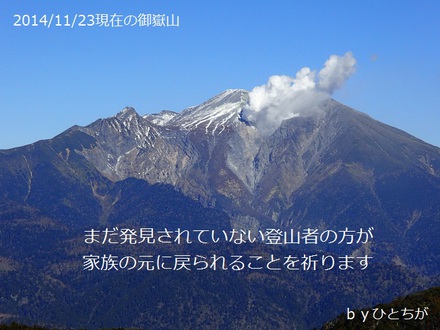

御嶽山 その後・・・

2014/11/23

一ヶ月ぶりの山歩き♪

小秀山

(阿寺山域エリア)

全山行 427回

小秀山の情報はこちら

小秀山の情報はこちら

標高 小秀山 1981.7m

天気 晴れ

晴れ

山行時間 8時間(休憩時間を含む)

〈コース〉乙女渓谷キャンプ場(7:15)-二ノ谷口(7:30)-避難小屋-夫婦滝-

カモシカ渡り-兜岩-第一高原-第二高原-小秀山(12:00-12:30)-

分岐から三ノ谷へ-造林小屋-三ノ谷口-林道-キャンプ場(3:30)

あの恐ろしい噴火の日から二ヶ月

青空の元 山頂から望む 御嶽山

白く噴煙を上げ続けるその姿は

脈打つ活火山

そのものであった

10月の後半から今まで

ご用・体調不良・イマイチ天気のおかげで

山はすっかりご無沙汰

こんなんじゃいかん

すっかり落ちてしまった体力・気力を

取り戻すため 今週は気分転換を兼ねて山へ

向かった先は岐阜と長野の県境

御嶽山のお隣に位置する小秀山

この山は今年の春 残雪期に登る予定が

流れてしまった山

9月の御嶽山の噴火災害もあり

近付きがたい山となっていた

すでに閉鎖されたキャンプ場の有料駐車場は

11月になると管理棟も閉鎖になっているので

現在は無料

地図の記載に従い 駐車場のすぐ横が登山口に

なっていると勘違いして舗装路を進むこと10分

ありゃ?

なんか違うみたいだよ

おかしいですね・・・

すぐに滝があるはずなんですが

Uターン

駐車場に戻るとキャンプ場の敷地内に

登山口があるのを発見

さっそく夫婦滝までの滝めぐりコースを楽しむことに

この二ノ谷コースは乙女渓谷の沢沿いに

遊歩道がつけられている観光路

観光路とはいえ ずーっと木の階段が続く登り

整備されているので危険個所はないものの

階段は急登で夫婦滝までは長い

わっせ こらせ

こらせ

すっかり紅葉も終わりシーズンオフになった

渓谷は薄暗く ちょっと寒々しい

それでも ねじれ滝・和合ノ滝を眺めながら

じんわり汗をかきかき階段を登った

夫婦滝の展望地になっている天狗岩で

ちょいと休憩

先にある避難小屋は夏場 水遊びの休憩にも使える

きれいな小屋 トイレはない

少し進めば 乙女渓谷最大の滝

夫婦滝

せっかくだから滝壺まで

ちょっと探検してくるね

ひとしさんも行く?

え

私はいいですぅー

なんじゃい 付き合い悪いな

まぁ いいです

ひとりヌルヌル足場のよろしくない岩をのりこえ

滝壺に向かう ちがこさん

どう?

滝の大きさがわかるでしょ!

白いしぶきを上げながら流れ落ちる滝を

見上げて大感動

さあ 先に進みますよ

時間が気になるのか いつものごとく

ちがこさんのお尻を蹴っ飛ばすように

急がせるマイダーリン

わかってるしぃー

子滝・孫滝を経由

ここからはハイキング道ではなく登山道なので

険しく・狭く・足場が悪い

二ノ谷コースが登り専用になっているのにも納得

そして本日のハイライト

カモシカ渡り

それでは ひとちくん

カモシカ渡りとはどんな場所なのか

説明してあげてちょ

わかりましたぁー

カモシカ渡りとは

このように細尾根のような場所を

通過するわけではなく

約7mの大岩をほぼ垂直に飛び出た木の根っこ

岩につかまりながら登るコースなのです

*すんません ひとしさんのかぶりものは

カモシカではなくフツーのシカですな

つまり こんな場所

でわ ちがこさんがお手本に登ってみましょう

はい こんな感じ

カモシカ渡りを登りきると第二展望台

展望台にしては微妙な感じの木々の間から

景色を眺めてみることに

ひとしさんも行く?

私はいいです

あ そう

でわ ご覧いただきましょう

第二展望台からの眺望

再び急坂をどんどん登ると

青空のまぶしいポイントが

さっきまでウジウジ登っていた

ひとちもやる気がでてきたか?

遠くの山々と美しい麓の村が一望

進むべき方向の右手には岩の突き出たピーク

まだまだ先は長い

一ヶ月前は紅葉の山だったのに

1500mを過ぎるとすでに山には雪がお目見え

ザックにはアイゼンを準備してきたので

凍っている場所も安心して歩けるのが嬉しい

小秀山の影に白い雪がつく大きな山が見えた

山腹からモクモクと白い噴煙を上げ

離れた場所からでもすぐに御嶽山とわかった

噴火時は黒かった噴煙も現在は白く

流れの早い噴煙は常に形を変え風に流されながら

山腹から激しく吹き出ている

思わず手を併せずにいられなかった

きっと兜岩の上まで行けば

もっとよく見えるよね

ピッチを上げて登っていく

展望のよい兜岩には先客がいたので

そのまま通過することにした

まだ先は長い

稜線上の尾根をズンズン進むと第一高原(小秀平)

更に進めば第二高原

高原といっても牛や馬がいるわけじゃなくて

小広い平らな展望地という意味らしい

山頂が顔を出す

おかしなことに気が付いた

そうなのだ・・・

ひとちがの持ってる地図は2009年版

すでに5年も経っているため

避難小屋がいつのまにやらできていた

まぁ いいです

近いようでも なかなかつかない山頂

最後の急登を越えると

新しい避難小屋の横にポンと出た

まずは山頂に向かってみる

ガイドブックにも載っていたが

なかなな立派な山頂標識

この山の付近の里は木工業が盛んなためか

小屋をはじめ標識も上質な木材が使われているらしい

そして山頂標識の後ろにはこのような景色

御嶽山の付近に近づくことはタブーと避けていた

積雪期になり まだ行方不明のままの数名の登山者が

残されたまま捜索活動は中断された

来年の無積雪期までは 山に残された人たちは

静かにその地で迎えがくるのを待つしかないのだ

捜索活動が中断されたことにより 少しずつ御嶽山の

噴火災害はニュースから遠ざかり人々から忘れられてしまう

その後 御嶽山はどうなっているのか?

気になっている方も多いと思う

ひとちがは 現在の御嶽山の様子を

この目で確かめるため小秀山に登った

忘れちゃいけないのだ

あの恐ろしい大噴火のことを

そして山で静かに眠る人たちと

まだ帰らぬ人を待ち続けているご家族がいることを

ふたりで御嶽山に向かって再び手を併せた

安らかにお眠り下さい

下山まぎわに新しい避難小屋に立ち寄った

まだ4年ほど前にできた新品の小屋は

入口を入るとバイオトイレもあり

10畳・4.5畳の2部屋の快適なつくり

(トイレは11月現在使用不可 冬季は使えません )

)

帰路は分岐から三ノ谷を下る

二ノ谷のような危険な場所もなく安心ではあるものの

ながく ながく なが~いコースでありました

(ほとんど展望はありません )

)

*この時期になると三ノ谷コースは雪が多いので

アイゼン等の準備を忘れずにお出かけ下さい

山頂の避難小屋で夜を明かすパーティーたちとすれ違った

御嶽山の影響か 数人がヘルメットをかぶっている

備えあれば憂いなし

みなさんよい山旅を

一ヶ月ぶりの山歩きは 御嶽山噴火後の様子を

みなさんにお届けするための山歩きとなった

この日の立ち寄り湯はこちら

この日の立ち寄り湯はこちら

付知峡倉屋温泉 おんぽいの湯

無色透明のアルカリ単純泉です、露天にある樽風呂最高♪

翌日の滝散策はこちら

翌日の滝散策はこちら

うらしま ひとちの話

うらしま ひとちの話

一ヶ月ぶりの山歩き♪

小秀山

(阿寺山域エリア)

全山行 427回

小秀山の情報はこちら

小秀山の情報はこちら

標高 小秀山 1981.7m

天気

晴れ

晴れ山行時間 8時間(休憩時間を含む)

〈コース〉乙女渓谷キャンプ場(7:15)-二ノ谷口(7:30)-避難小屋-夫婦滝-

カモシカ渡り-兜岩-第一高原-第二高原-小秀山(12:00-12:30)-

分岐から三ノ谷へ-造林小屋-三ノ谷口-林道-キャンプ場(3:30)

あの恐ろしい噴火の日から二ヶ月

青空の元 山頂から望む 御嶽山

白く噴煙を上げ続けるその姿は

脈打つ活火山

そのものであった

10月の後半から今まで

ご用・体調不良・イマイチ天気のおかげで

山はすっかりご無沙汰

こんなんじゃいかん

すっかり落ちてしまった体力・気力を

取り戻すため 今週は気分転換を兼ねて山へ

向かった先は岐阜と長野の県境

御嶽山のお隣に位置する小秀山

この山は今年の春 残雪期に登る予定が

流れてしまった山

9月の御嶽山の噴火災害もあり

近付きがたい山となっていた

すでに閉鎖されたキャンプ場の有料駐車場は

11月になると管理棟も閉鎖になっているので

現在は無料

地図の記載に従い 駐車場のすぐ横が登山口に

なっていると勘違いして舗装路を進むこと10分

ありゃ?

なんか違うみたいだよ

おかしいですね・・・

すぐに滝があるはずなんですが

Uターン

駐車場に戻るとキャンプ場の敷地内に

登山口があるのを発見

さっそく夫婦滝までの滝めぐりコースを楽しむことに

この二ノ谷コースは乙女渓谷の沢沿いに

遊歩道がつけられている観光路

観光路とはいえ ずーっと木の階段が続く登り

整備されているので危険個所はないものの

階段は急登で夫婦滝までは長い

わっせ

こらせ

こらせ

すっかり紅葉も終わりシーズンオフになった

渓谷は薄暗く ちょっと寒々しい

それでも ねじれ滝・和合ノ滝を眺めながら

じんわり汗をかきかき階段を登った

夫婦滝の展望地になっている天狗岩で

ちょいと休憩

先にある避難小屋は夏場 水遊びの休憩にも使える

きれいな小屋 トイレはない

少し進めば 乙女渓谷最大の滝

夫婦滝

せっかくだから滝壺まで

ちょっと探検してくるね

ひとしさんも行く?

え

私はいいですぅー

なんじゃい 付き合い悪いな

まぁ いいです

ひとりヌルヌル足場のよろしくない岩をのりこえ

滝壺に向かう ちがこさん

どう?

滝の大きさがわかるでしょ!

白いしぶきを上げながら流れ落ちる滝を

見上げて大感動

さあ 先に進みますよ

時間が気になるのか いつものごとく

ちがこさんのお尻を蹴っ飛ばすように

急がせるマイダーリン

わかってるしぃー

子滝・孫滝を経由

ここからはハイキング道ではなく登山道なので

険しく・狭く・足場が悪い

二ノ谷コースが登り専用になっているのにも納得

そして本日のハイライト

カモシカ渡り

それでは ひとちくん

カモシカ渡りとはどんな場所なのか

説明してあげてちょ

わかりましたぁー

カモシカ渡りとは

このように細尾根のような場所を

通過するわけではなく

約7mの大岩をほぼ垂直に飛び出た木の根っこ

岩につかまりながら登るコースなのです

*すんません ひとしさんのかぶりものは

カモシカではなくフツーのシカですな

つまり こんな場所

でわ ちがこさんがお手本に登ってみましょう

はい こんな感じ

カモシカ渡りを登りきると第二展望台

展望台にしては微妙な感じの木々の間から

景色を眺めてみることに

ひとしさんも行く?

私はいいです

あ そう

でわ ご覧いただきましょう

第二展望台からの眺望

再び急坂をどんどん登ると

青空のまぶしいポイントが

さっきまでウジウジ登っていた

ひとちもやる気がでてきたか?

遠くの山々と美しい麓の村が一望

進むべき方向の右手には岩の突き出たピーク

まだまだ先は長い

一ヶ月前は紅葉の山だったのに

1500mを過ぎるとすでに山には雪がお目見え

ザックにはアイゼンを準備してきたので

凍っている場所も安心して歩けるのが嬉しい

小秀山の影に白い雪がつく大きな山が見えた

山腹からモクモクと白い噴煙を上げ

離れた場所からでもすぐに御嶽山とわかった

噴火時は黒かった噴煙も現在は白く

流れの早い噴煙は常に形を変え風に流されながら

山腹から激しく吹き出ている

思わず手を併せずにいられなかった

きっと兜岩の上まで行けば

もっとよく見えるよね

ピッチを上げて登っていく

展望のよい兜岩には先客がいたので

そのまま通過することにした

まだ先は長い

稜線上の尾根をズンズン進むと第一高原(小秀平)

更に進めば第二高原

高原といっても牛や馬がいるわけじゃなくて

小広い平らな展望地という意味らしい

山頂が顔を出す

おかしなことに気が付いた

そうなのだ・・・

ひとちがの持ってる地図は2009年版

すでに5年も経っているため

避難小屋がいつのまにやらできていた

まぁ いいです

近いようでも なかなかつかない山頂

最後の急登を越えると

新しい避難小屋の横にポンと出た

まずは山頂に向かってみる

ガイドブックにも載っていたが

なかなな立派な山頂標識

この山の付近の里は木工業が盛んなためか

小屋をはじめ標識も上質な木材が使われているらしい

そして山頂標識の後ろにはこのような景色

御嶽山の付近に近づくことはタブーと避けていた

積雪期になり まだ行方不明のままの数名の登山者が

残されたまま捜索活動は中断された

来年の無積雪期までは 山に残された人たちは

静かにその地で迎えがくるのを待つしかないのだ

捜索活動が中断されたことにより 少しずつ御嶽山の

噴火災害はニュースから遠ざかり人々から忘れられてしまう

その後 御嶽山はどうなっているのか?

気になっている方も多いと思う

ひとちがは 現在の御嶽山の様子を

この目で確かめるため小秀山に登った

忘れちゃいけないのだ

あの恐ろしい大噴火のことを

そして山で静かに眠る人たちと

まだ帰らぬ人を待ち続けているご家族がいることを

ふたりで御嶽山に向かって再び手を併せた

安らかにお眠り下さい

下山まぎわに新しい避難小屋に立ち寄った

まだ4年ほど前にできた新品の小屋は

入口を入るとバイオトイレもあり

10畳・4.5畳の2部屋の快適なつくり

(トイレは11月現在使用不可 冬季は使えません

)

)

帰路は分岐から三ノ谷を下る

二ノ谷のような危険な場所もなく安心ではあるものの

ながく ながく なが~いコースでありました

(ほとんど展望はありません

)

)*この時期になると三ノ谷コースは雪が多いので

アイゼン等の準備を忘れずにお出かけ下さい

山頂の避難小屋で夜を明かすパーティーたちとすれ違った

御嶽山の影響か 数人がヘルメットをかぶっている

備えあれば憂いなし

みなさんよい山旅を

一ヶ月ぶりの山歩きは 御嶽山噴火後の様子を

みなさんにお届けするための山歩きとなった

この日の立ち寄り湯はこちら

この日の立ち寄り湯はこちら

付知峡倉屋温泉 おんぽいの湯

無色透明のアルカリ単純泉です、露天にある樽風呂最高♪

翌日の滝散策はこちら

翌日の滝散策はこちら

うらしま ひとちの話

うらしま ひとちの話