2017年03月29日

名月を鏡に見立てて♪

2017/03/05

小学生が運動会をした山?

鏡台山

(筑摩山地エリア)

全山行 537回

写真をクイックすると山行メモを見ることができます

鏡台山の情報はこちら

鏡台山の情報はこちら

標高 鏡台山 1269m 黒柏木山 1199m

天気 晴れ

晴れ

山行時間 4時間(休憩を含む)

〈コース〉和平キャンプ場-登山口-黒柏木山-南峰-

北峰-ピストンで和平キャンプ場

鏡台山について

山名由来は千曲川対岸に位置する名刹・長楽寺より望む仲秋の満月が

この山の南・北峰の鞍部に昇り、あたかも月を手鏡(円鏡)に見立てた

鏡台の様を呈することからこの名がついた

鏡台山写真館

和平キャンプ場の駐車場 登山口

和平の畑からの眺望

南峰 北峰

南峰からの北アルプスのラインダンス

姨捨からの鏡台山、中央の凹を挟んで北峰と南峰

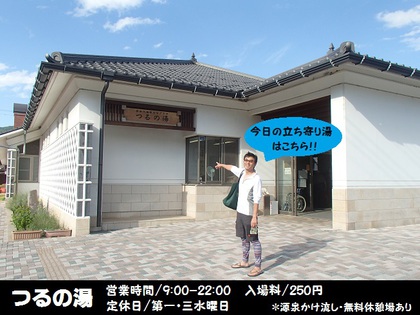

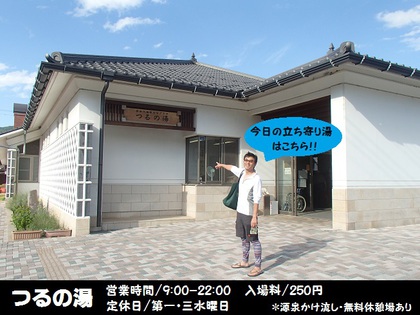

この日の立ち寄り湯はこちら

この日の立ち寄り湯はこちら

戸倉上山田温泉

多世代交流健康プラザ つるの湯

シャンプー・ボディーソープはありませんのでお忘れなく

前日の山歩きはこちら

小学生が運動会をした山?

鏡台山

(筑摩山地エリア)

全山行 537回

写真をクイックすると山行メモを見ることができます

鏡台山の情報はこちら

鏡台山の情報はこちら

標高 鏡台山 1269m 黒柏木山 1199m

天気

晴れ

晴れ山行時間 4時間(休憩を含む)

〈コース〉和平キャンプ場-登山口-黒柏木山-南峰-

北峰-ピストンで和平キャンプ場

鏡台山について

山名由来は千曲川対岸に位置する名刹・長楽寺より望む仲秋の満月が

この山の南・北峰の鞍部に昇り、あたかも月を手鏡(円鏡)に見立てた

鏡台の様を呈することからこの名がついた

鏡台山写真館

和平キャンプ場の駐車場 登山口

和平の畑からの眺望

南峰 北峰

南峰からの北アルプスのラインダンス

姨捨からの鏡台山、中央の凹を挟んで北峰と南峰

この日の立ち寄り湯はこちら

この日の立ち寄り湯はこちら

戸倉上山田温泉

多世代交流健康プラザ つるの湯

シャンプー・ボディーソープはありませんのでお忘れなく

前日の山歩きはこちら

2017年03月28日

トレースを追って・・・

2017/03/04

最短コース?

大林山

(千曲川 川西山地エリア)

全山行 536回

*写真をクイックすると山行メモを見ることができます

大林山の情報はこちら

大林山の情報はこちら

標高 大林山 1330m 八頭山 1204m

天気 晴れ

晴れ

山行時間 4時間30分(休憩を含む)

〈コース〉坂上トンネル入口-九竜山コース9合目-山頂-

新山分岐-八頭分岐-八頭山-坂上トンネル入口

大林山について

大林山は筑北村・上田市・千曲市に囲まれている

「大きな木が全山に茂る山」が山名由来、「氷沢山」とも呼ばれるそうだ

山頂からは北アルプス・戸隠連峰・八ヶ岳・霧ヶ峰・美ヶ原などの

眺望を楽しむことができる四方におだやかな尾根を従える川西の盟主である

中央奥の一番高いピークが大林山

大林山写真館

大林山写真館

坂上トンネル横の登山口 本コースでない枯れ沢を登る

トレースが薄くなる??? 尾根からピークに向かう

山頂の様子 山頂からの景色

この日の立ち寄り湯はこちら

この日の立ち寄り湯はこちら

戸倉上山田温泉

多世代交流健康プラザ つるの湯

シャンプー・ボディーソープはありませんのでお忘れなく

おすすめランチのお店はこちら

おすすめランチのお店はこちら

こっくどーる

長野県埴科群坂城町坂城6318-1 0268-82-3078

イケメンの若マスターと面白いおばちゃんのお店

ご当地グルメの「おしぼりうどん」サイコー♪

この日の車泊地はこちら

この日の車泊地はこちら

戸倉宿キティーパーク

パーク内からの戸倉温泉夜景

キティーちゃんはいません、なんでキティーパーク?

桜の名所なのだ! ミニ動物園にはヤギやウサギも

目印は大きな天狗さん

高台の駐車場にあるトイレは冬季使えないので注意

翌日の山歩きはこちら

最短コース?

大林山

(千曲川 川西山地エリア)

全山行 536回

*写真をクイックすると山行メモを見ることができます

大林山の情報はこちら

大林山の情報はこちら

標高 大林山 1330m 八頭山 1204m

天気

晴れ

晴れ山行時間 4時間30分(休憩を含む)

〈コース〉坂上トンネル入口-九竜山コース9合目-山頂-

新山分岐-八頭分岐-八頭山-坂上トンネル入口

大林山について

大林山は筑北村・上田市・千曲市に囲まれている

「大きな木が全山に茂る山」が山名由来、「氷沢山」とも呼ばれるそうだ

山頂からは北アルプス・戸隠連峰・八ヶ岳・霧ヶ峰・美ヶ原などの

眺望を楽しむことができる四方におだやかな尾根を従える川西の盟主である

中央奥の一番高いピークが大林山

大林山写真館

大林山写真館

坂上トンネル横の登山口 本コースでない枯れ沢を登る

トレースが薄くなる??? 尾根からピークに向かう

山頂の様子 山頂からの景色

この日の立ち寄り湯はこちら

この日の立ち寄り湯はこちら

戸倉上山田温泉

多世代交流健康プラザ つるの湯

シャンプー・ボディーソープはありませんのでお忘れなく

おすすめランチのお店はこちら

おすすめランチのお店はこちら

こっくどーる

長野県埴科群坂城町坂城6318-1 0268-82-3078

イケメンの若マスターと面白いおばちゃんのお店

ご当地グルメの「おしぼりうどん」サイコー♪

この日の車泊地はこちら

この日の車泊地はこちら

戸倉宿キティーパーク

パーク内からの戸倉温泉夜景

キティーちゃんはいません、なんでキティーパーク?

桜の名所なのだ! ミニ動物園にはヤギやウサギも

目印は大きな天狗さん

高台の駐車場にあるトイレは冬季使えないので注意

翌日の山歩きはこちら

2015年05月09日

真田の里へ♪ Ⅳ

2015/04/26

99の谷・・・

独鈷山

(筑摩山地エリア)

全山行 446回

独鈷山の情報はこちら

独鈷山の情報はこちら

標高 独鈷山 1266m

天気 晴れ

晴れ

山行時間 3時間30分(休憩を含む)

〈コース〉虚空蔵堂(7:30)-不動の滝-展望台-山頂(9:45-10:00)-

ピストンで虚空蔵堂(11:00)

真田の里へ♪ Ⅰ

真田の里へ♪ Ⅰ

真田の里へ♪ Ⅱ

真田の里へ♪ Ⅱ

真田の里へ♪ Ⅲ

真田の里へ♪ Ⅲ

雪の時期

青木村にある子檀嶺岳から見えた山

ギザギザした山容は戸隠山や妙義山を思わせる

とても雪時期には登れない危険な山だと思った

春になったら登ろう♪

独鈷山の名前の由来はふたつある

仏敵に立ち向かう独鈷の形に鋭く切れ込んだ

山容が似ていることから由来するという説と

弘法大師が霊場を求めこの山に登り

谷が99しかない もし100谷あったら

ここを霊場にしたかった

と惜しみながら持参した独鈷を山頂に埋め

立ち去ったという説だ

昔話が大好きな ちがこさんが

興味を持たないわけがない

本当に谷は99あるのかな?

どうだろね?

車泊した別所温泉にある

幕宮池を後に車を走らせる

山間をウネウネ走り

西前山コースに向かった

なんといってもこのコースの魅力は

山頂近くにある展望台だ

谷の数はともかくとして

南側から塩田平を一望できるということで

すご~く楽しみにしていた

昨日はさぁー

塩田平の北側から独鈷山が見えたから

南側からなら太郎山も見えるかな?

お天気もいいですし

見えるんじゃないですか

西前山コースには駐車場というものはない

ゲートの前に数台駐車可

満車の時にはゲートを開けてゲート内にも

数台駐車できるので問題なし

植林帯のコースは広く迷うこともない

歩きやすくなだらかで山容からは拍子抜けする

コースには「山頂まであと〇〇分」と

親切な標識が立っている

しばらく登ると不動の滝

迫力ある滝かと思いきや意外に優しい流れの滝

ネーミングからはほど遠い感じ

まだ 白糸の滝の方が

いいと思いますけどね

そーめん滝の方がいいんじゃない?

なんかセンスないね

うるさいな

沢沿いを登っていくとこんな看板が

道幅は広く問題はない

山から崩れたような倒木もコース上は

撤去されているのでよほどのことがない限り

崩れ落ちてくることもないだろう

更に進むと今度はこんな場所

手前には迂回路の看板はあるものの

迂回路は通過する人もいないらしく

なんとなく道らしきものはあるけど

踏まれていない感じ

かえって危険

迂回路無視

下を流れる沢も 転がり落ちても

怪我することなさそうだ

沢から離れると植生が変わる

この先から急登

山斜面を九十九に道はつけられ

年を越した落葉樹の枯葉が積もり歩きにくい

道幅も狭く急だから登りはともかく

下りは滑らないように注意しないとね

そうですね

凍った時期や雪時期はあまり歩きたくない道ですね

三点確保で確実に登っていけば問題なし

標高が上がり周囲の景色が

ちらちら見え始めた

景色が見えると危険な場所でも

ついつい撮影したくなる

ひとち~ どんな景色?

こんなですぅ~♪

岩を登ると素晴らしい景色が

目の前に飛び込んでくる

すごい景色ですぅ~

塩田平に点在する ため池群

街の先には昨日登った太郎山の姿も

ボコボコした手前の山コブは

きっと東側から登る平井寺コースだ

その先には湯ノ丸付近の山々がうっすらと

春霞の中に浮かんでいる

こっちには北アルプスの白い頂

アルプスズーム

南方向にはピーク

山容からは険しいかと思われた独鈷山

戸隠山や妙義山に比べると危険個所も少ない

弘法大師さんはこの山のコース

全部歩いて谷を数えたのかな?

どうだろね?

分岐から右にカーブするように

山頂に向かった

景色のいい山頂に到着

ここからは南側の景色もよく見える

蓼科山の裏側に八ヶ岳がかくれんぼ

こっちは美ヶ原

標高差のない平な山頂はわかりやすい

山頂には一組のご夫婦

続けて単独登山者が二名

ひとちがと同じように

山の北側 西前山コースから登ってきた方ばかり

山頂からの景色満喫

下山開始

途中の展望台ですれ違ったパーティーと

会話を交わし 真田の里の景色を楽しんだ

予想通り

本日の最難関 枯葉の急坂

おっかなびっくり下る

念願だった独鈷山に登ることができた

春のポカポカ陽気の最高の日にね

花はまだ少なかったけど

信州上田の山旅は 山と温泉と観光地の

スペシャルなコースだったよ

下山後こんな道を使って温泉へゴー♪

この日の立ち寄り湯はこちら

この日の立ち寄り湯はこちら

霊泉寺温泉共同浴場

すごくレトロ?で地元密着型の温泉です

一度お試しあれ♪

下道から見えたこんな山

もうすぐ夏山シーズン

次はどこの山へ行こう!

にほんブログ村

99の谷・・・

独鈷山

(筑摩山地エリア)

全山行 446回

独鈷山の情報はこちら

独鈷山の情報はこちら

標高 独鈷山 1266m

天気

晴れ

晴れ山行時間 3時間30分(休憩を含む)

〈コース〉虚空蔵堂(7:30)-不動の滝-展望台-山頂(9:45-10:00)-

ピストンで虚空蔵堂(11:00)

真田の里へ♪ Ⅰ

真田の里へ♪ Ⅰ

真田の里へ♪ Ⅱ

真田の里へ♪ Ⅱ

真田の里へ♪ Ⅲ

真田の里へ♪ Ⅲ

雪の時期

青木村にある子檀嶺岳から見えた山

ギザギザした山容は戸隠山や妙義山を思わせる

とても雪時期には登れない危険な山だと思った

春になったら登ろう♪

独鈷山の名前の由来はふたつある

仏敵に立ち向かう独鈷の形に鋭く切れ込んだ

山容が似ていることから由来するという説と

弘法大師が霊場を求めこの山に登り

谷が99しかない もし100谷あったら

ここを霊場にしたかった

と惜しみながら持参した独鈷を山頂に埋め

立ち去ったという説だ

昔話が大好きな ちがこさんが

興味を持たないわけがない

本当に谷は99あるのかな?

どうだろね?

車泊した別所温泉にある

幕宮池を後に車を走らせる

山間をウネウネ走り

西前山コースに向かった

なんといってもこのコースの魅力は

山頂近くにある展望台だ

谷の数はともかくとして

南側から塩田平を一望できるということで

すご~く楽しみにしていた

昨日はさぁー

塩田平の北側から独鈷山が見えたから

南側からなら太郎山も見えるかな?

お天気もいいですし

見えるんじゃないですか

西前山コースには駐車場というものはない

ゲートの前に数台駐車可

満車の時にはゲートを開けてゲート内にも

数台駐車できるので問題なし

植林帯のコースは広く迷うこともない

歩きやすくなだらかで山容からは拍子抜けする

コースには「山頂まであと〇〇分」と

親切な標識が立っている

しばらく登ると不動の滝

迫力ある滝かと思いきや意外に優しい流れの滝

ネーミングからはほど遠い感じ

まだ 白糸の滝の方が

いいと思いますけどね

そーめん滝の方がいいんじゃない?

なんかセンスないね

うるさいな

沢沿いを登っていくとこんな看板が

道幅は広く問題はない

山から崩れたような倒木もコース上は

撤去されているのでよほどのことがない限り

崩れ落ちてくることもないだろう

更に進むと今度はこんな場所

手前には迂回路の看板はあるものの

迂回路は通過する人もいないらしく

なんとなく道らしきものはあるけど

踏まれていない感じ

かえって危険

迂回路無視

下を流れる沢も 転がり落ちても

怪我することなさそうだ

沢から離れると植生が変わる

この先から急登

山斜面を九十九に道はつけられ

年を越した落葉樹の枯葉が積もり歩きにくい

道幅も狭く急だから登りはともかく

下りは滑らないように注意しないとね

そうですね

凍った時期や雪時期はあまり歩きたくない道ですね

三点確保で確実に登っていけば問題なし

標高が上がり周囲の景色が

ちらちら見え始めた

景色が見えると危険な場所でも

ついつい撮影したくなる

ひとち~ どんな景色?

こんなですぅ~♪

岩を登ると素晴らしい景色が

目の前に飛び込んでくる

すごい景色ですぅ~

塩田平に点在する ため池群

街の先には昨日登った太郎山の姿も

ボコボコした手前の山コブは

きっと東側から登る平井寺コースだ

その先には湯ノ丸付近の山々がうっすらと

春霞の中に浮かんでいる

こっちには北アルプスの白い頂

アルプスズーム

南方向にはピーク

山容からは険しいかと思われた独鈷山

戸隠山や妙義山に比べると危険個所も少ない

弘法大師さんはこの山のコース

全部歩いて谷を数えたのかな?

どうだろね?

分岐から右にカーブするように

山頂に向かった

景色のいい山頂に到着

ここからは南側の景色もよく見える

蓼科山の裏側に八ヶ岳がかくれんぼ

こっちは美ヶ原

標高差のない平な山頂はわかりやすい

山頂には一組のご夫婦

続けて単独登山者が二名

ひとちがと同じように

山の北側 西前山コースから登ってきた方ばかり

山頂からの景色満喫

下山開始

途中の展望台ですれ違ったパーティーと

会話を交わし 真田の里の景色を楽しんだ

予想通り

本日の最難関 枯葉の急坂

おっかなびっくり下る

念願だった独鈷山に登ることができた

春のポカポカ陽気の最高の日にね

花はまだ少なかったけど

信州上田の山旅は 山と温泉と観光地の

スペシャルなコースだったよ

下山後こんな道を使って温泉へゴー♪

この日の立ち寄り湯はこちら

この日の立ち寄り湯はこちら

霊泉寺温泉共同浴場

すごくレトロ?で地元密着型の温泉です

一度お試しあれ♪

下道から見えたこんな山

もうすぐ夏山シーズン

次はどこの山へ行こう!

にほんブログ村

2014年06月18日

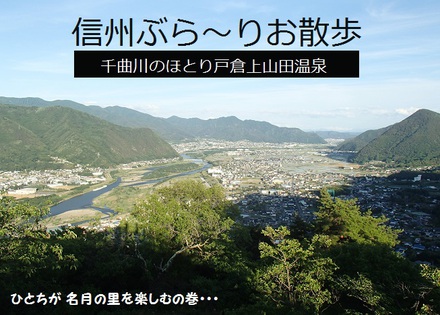

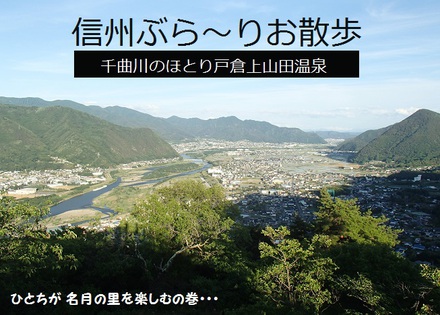

名月の里♪

2014/06/14

信州の温泉地を楽しもう♪

開湯100年の歴史

この日歩いた山はこちら

この日歩いた山はこちら

信州の人は

みんないい人だ

山を下り 戸倉上山田温泉 に向かう

千曲川にかかる万葉橋のたもとにある

観光案内所の広い駐車場に車を停めさせてもらい

温泉地を散策することに

(温泉街には有料の駐車場もありますが

観光案内所の駐車場は無料です )

)

いただいた観光マップを片手に

古い温泉街をテクテク歩いていくと

いいもんみ~っけ♪

さっそく誰もいない貸切りの足湯に

足をドボンとつけると

あぢぢ

加温されていない源泉の足湯は尋常なく熱く

加水できないので根性で耐えるしかない

数分経過・・・

辛抱たまらん

日中は人の気配があまりない温泉街

新世界通り とか 万葉通り とか

昭和初期をイメージさせるようなレトロな

建物が隙間なくひしめき合って横丁に建つ

その中でも一際目立っていたのがこちら

建物の中からは音楽が流れ

ざわざわと上演中らしき様子が伺われる

入ってみる勇気がない

時刻は昼にはやや遅いものの

どうせならご当地グルメを頂こうと

マークしていたお店がこちら

中華料理店なのだが メニューはカツ類とラーメン

狭い店内にはテーブル席が3つだけ

最高12人しか入れない

よしずを開けると満員で しばらく待つこと数分

席に座ると おばちゃんがのれんを下げた

その後も次々とお客さんは来るのだが

おばちゃんの「今日はもう何もないよ」の言葉に

残念そうに帰っていった

ソースの代わりにニラとニンニクの醤油ダレでいただきます

食後は・・・ ニンニク臭大

昔ながらのラーメン、麺に腰があり美味しいよ

スープの味はやや濃いめの醤油味

あ~

腹いっぺ~

日差しの強い舗装路を更に進んでいくと

玉ねぎの収穫をしている老人たちが

何を思ったのか いきなり道路っ端に

しゃがみこむ ちがこさん

ちがこさんがコワいのは

誰にでも平気で声をかけることなんですぅ

この狭い畑で家族7人分の野菜を

作っているんだよ

おばあちゃんが嬉しそうに答えた

玉ねぎもってくかい?

え? いいの?

お金払うよ

いいの いいの

そういうと おばあちゃんは

玉ねぎをどっさり持たせてくれた

信州の人は

みんないい人だ

袋にギューギュー詰めになった玉ねぎは

ひとしさんのバックの中

なんか 服が玉ねぎ臭くなりそうですぅ

ブツブツ・・・

ただでもらったんだから クサかろうが

重かろうが がまん がまん

後日 この玉ねぎは

コンソメで肉だんごと丸ごと煮込んで

おいしくいただいた

おばあちゃんアザーッス

戸倉上山田温泉には 7つの外湯がある

各施設 料金は異なるものの泉質は同じ単純硫黄泉

今日お世話になるのは 外湯の中でも

露天風呂こそないが格安の施設

施設はまだ新しく快適だ

この地は古くから 善光寺詣りの精進落としの湯

として栄え 竹久夢二 も愛したという情緒豊かな温泉

いい湯だな

スゴくあぢかったけど・・・

とりあえず温泉街は一周したので

駐車場に向かって帰ることにする

ちがこさん 何か発見!

観光協会に戻り何か聞いてみると

荒砥城跡 とのこと

歩いてく?

30分くらいだって

さすがに温泉に入ってから

また汗をかくってのも

珍しく車で移動

荒砥城は公園になっている

中世の山城を再現している絶景地でもある

歩かないとはいえ 公園は山のてっぺん

結局 駐車場から展望台のある館まで

汗をかくことになった

展望台からの景色をご覧いただこう

夕暮れが近づいている

高速に乗るために姨捨駅方向へ

ICの付近は高台

すばらしい絶景地

国名勝おばすて(田毎の月)

*田毎の月とは段々上の小さな水田(棚田)に映える

美しい月のことをいいます

文人たちは何を考え月を眺めたのか?

今度この場所を訪れる時は 夜半の水田に映る

美しい月を心ゆくまで眺めてみたい と心から思った

信州の温泉地を楽しもう♪

開湯100年の歴史

この日歩いた山はこちら

この日歩いた山はこちら

信州の人は

みんないい人だ

山を下り 戸倉上山田温泉 に向かう

千曲川にかかる万葉橋のたもとにある

観光案内所の広い駐車場に車を停めさせてもらい

温泉地を散策することに

(温泉街には有料の駐車場もありますが

観光案内所の駐車場は無料です

)

)いただいた観光マップを片手に

古い温泉街をテクテク歩いていくと

いいもんみ~っけ♪

さっそく誰もいない貸切りの足湯に

足をドボンとつけると

あぢぢ

加温されていない源泉の足湯は尋常なく熱く

加水できないので根性で耐えるしかない

数分経過・・・

辛抱たまらん

日中は人の気配があまりない温泉街

新世界通り とか 万葉通り とか

昭和初期をイメージさせるようなレトロな

建物が隙間なくひしめき合って横丁に建つ

その中でも一際目立っていたのがこちら

建物の中からは音楽が流れ

ざわざわと上演中らしき様子が伺われる

入ってみる勇気がない

時刻は昼にはやや遅いものの

どうせならご当地グルメを頂こうと

マークしていたお店がこちら

中華料理店なのだが メニューはカツ類とラーメン

狭い店内にはテーブル席が3つだけ

最高12人しか入れない

よしずを開けると満員で しばらく待つこと数分

席に座ると おばちゃんがのれんを下げた

その後も次々とお客さんは来るのだが

おばちゃんの「今日はもう何もないよ」の言葉に

残念そうに帰っていった

ソースの代わりにニラとニンニクの醤油ダレでいただきます

食後は・・・ ニンニク臭大

昔ながらのラーメン、麺に腰があり美味しいよ

スープの味はやや濃いめの醤油味

あ~

腹いっぺ~

日差しの強い舗装路を更に進んでいくと

玉ねぎの収穫をしている老人たちが

何を思ったのか いきなり道路っ端に

しゃがみこむ ちがこさん

ちがこさんがコワいのは

誰にでも平気で声をかけることなんですぅ

この狭い畑で家族7人分の野菜を

作っているんだよ

おばあちゃんが嬉しそうに答えた

玉ねぎもってくかい?

え? いいの?

お金払うよ

いいの いいの

そういうと おばあちゃんは

玉ねぎをどっさり持たせてくれた

信州の人は

みんないい人だ

袋にギューギュー詰めになった玉ねぎは

ひとしさんのバックの中

なんか 服が玉ねぎ臭くなりそうですぅ

ブツブツ・・・

ただでもらったんだから クサかろうが

重かろうが がまん がまん

後日 この玉ねぎは

コンソメで肉だんごと丸ごと煮込んで

おいしくいただいた

おばあちゃんアザーッス

戸倉上山田温泉には 7つの外湯がある

各施設 料金は異なるものの泉質は同じ単純硫黄泉

今日お世話になるのは 外湯の中でも

露天風呂こそないが格安の施設

施設はまだ新しく快適だ

この地は古くから 善光寺詣りの精進落としの湯

として栄え 竹久夢二 も愛したという情緒豊かな温泉

いい湯だな

スゴくあぢかったけど・・・

とりあえず温泉街は一周したので

駐車場に向かって帰ることにする

ちがこさん 何か発見!

観光協会に戻り何か聞いてみると

荒砥城跡 とのこと

歩いてく?

30分くらいだって

さすがに温泉に入ってから

また汗をかくってのも

珍しく車で移動

荒砥城は公園になっている

中世の山城を再現している絶景地でもある

歩かないとはいえ 公園は山のてっぺん

結局 駐車場から展望台のある館まで

汗をかくことになった

展望台からの景色をご覧いただこう

夕暮れが近づいている

高速に乗るために姨捨駅方向へ

ICの付近は高台

すばらしい絶景地

国名勝おばすて(田毎の月)

*田毎の月とは段々上の小さな水田(棚田)に映える

美しい月のことをいいます

文人たちは何を考え月を眺めたのか?

今度この場所を訪れる時は 夜半の水田に映る

美しい月を心ゆくまで眺めてみたい と心から思った

2014年06月17日

ブランコ毛虫・・・

2014/06/14

異常発生?

冠着山

(筑摩山地エリア)

全山行 413回

冠着山の情報はこちら

冠着山の情報はこちら

標高 冠着山 1252.2m

天気 晴れ

晴れ

山行時間 1時間20分

〈コース〉坊城平いこいの森(11:40)-山頂(12:10-12:40)-

ピストンで下山(1:00)

NHKの子供番組に「ニャッキ」ってのがある

このひとはイモムシ

今日のお話の主役は毛虫

この絵はかわいいですが・・・

本物は きもちわるい

信州へ向かった

今日は用事があったので出発時間が遅く

大きな山には登れない

(はぁ。。。)

中央高速から見える山は 筑北三山のひとつ

短時間で登れるお手軽な山

高速を降りると 千曲川と善光寺平が広がっている

そして目の前には

名勝 姨捨棚田

市内を通過し林道に入った

まあフツーの林道

特に問題はなし と思われた

しばらく進むと

とんでもない光景

どひゃぁ~っ

ブラブラと木の上から糸で降下している

集団ヤローたち

これぞブランコ毛虫

垂れ下がった毛虫たちは 容赦なく車の

フロントガラスにバシバシ当たる

ひゃぁ~

どうすりゃいいの!

フロントガラスに着地した毛虫たちは

右へ左へと移動を繰り返す

やたら俊足

ひとしさん 這いまわる毛虫が気になって

運転に集中できない様子

あわわ

毛虫ばっか見てると

林道から外れちゃうよ

だってぇ~

きもちわるいんだもん

進めば進むほど フロントガラスを這いまわる

毛虫の数は増え続けた

ヤバいです

ヤバいです

その上 ボンネットにも毛虫がボコボコ落ちてくる

かなりの衝撃だ

(う゛ぇ゛― )

)

いったい車には何匹の毛虫が

無銭乗車してるんだろうか?

あ゛―

登山口に着いたらドアを開けるのが

コワいですぅー

毛虫にふりまわされ

着いた場所は 目的地と違う登山口

(あは。)

ありゃ?

何でかなぁ~

ま いいかっ!

さっそく車を降りるとついた毛虫どもを払落し

陽当りのいい場所に車を駐車する

(よっしゃー )

)

木の下じゃないから

きっと毛虫もこないでしょう

甘ぁ~い

駐車場の横にある展望台から千曲川の流れと

善光寺平を眺めスタート

(うりゃ )

)

いこいの森の鳥居を潜った

はぁ。。。

ニャッキの目って縦長だけど

ブランコ毛虫も同じだね

そうなんですか?

同じ縦長でも とてもかわいいとは思えないよ

ややタレ目だけど

ブツブツ・・・

タレ目っていうより ハ ですね

どっちでもいいよ

この毛虫 マイマイガの幼虫

*こやつらは何でも食べちゃう毛虫らしい

成虫になるとこんな蛾になるのだ

オス メス

大きさはこんな

見た目も 実にカラフル

ドクガの種類らしいけど

毛に触れても問題ないらしい

(かぶれる場合もあります )

)

この時点では そんなこと知らないから

触る = かぶれる

しか頭に浮かばず 見ているだけでカユくなる

閉鎖されているキャンプ場を通過

整備された登山道を登っていく

あ~

かゆい かゆい

よーな気がする

山の北側を登るからか 低山でも意外と

蒸し暑くないのが嬉しい

歩き始めてすぐに

このようなポイントがある

昔 この辺りに13の石仏があり

信仰を集めていたようだ

現在 石仏はなく それに見立てた大きな石が点在

それぞれ名前がつけられている

13あるはずが 7しか確認できない

それにしても頭に来るのは

目の前にぶら下がっている毛虫ども

気が抜けない

ストックで払いながら進むので

変な緊張感で汗をかく

たった30分の登りが エラく長く感じたのは

ちがこさんだけだろうか?

今年は毛虫が異常発生

この時期低山は毛虫だらけ

山頂の鳥居を潜る

ここには冠着神社が祀られている

祭神は「月読命」月の神様なのだ

冠着山には神話が伝わる

冠着山と名前がついたのは

この神話からだろう

天の岩戸

天の岩戸

神代の時代日の神「天照大御神(あまてらすおおみかみ)」は、

弟の「素戔鳴尊(すさのおのみこと)」が田の畦を壊し、

田に水を引く溝を埋める等の乱暴な振る舞いに腹を立て

外部から開けることの出来ない頑丈に造られた

「天の岩屋」に隠れてしまい、この世は天も地も暗闇となり

悪い神が暴れだし混然とした世間を立て直すために

「天照大御神」に岩屋からお出まししてもらう必要があった。

そこで、八百万の神々は、天の安河原に集まって協議し、

岩屋戸の前において日の神、「天照大御神」を引き出す

呪術的神事を行ったのである。

天宇津女命(あまのうづめのみこと)」の踊りで、

八百万の神々は天地がひっくり返ったような大声で笑った。

神々の笑いを不審に思われた「天照大御神」は、

岩戸を細めに開いたその隙に、隠れ待ち構えていた

「手力男命(たじからおのみこと)」が、鏡を「天照大御神」の前に

差し出したため鏡が反射したため自分の他にも天地に

春の太陽の光を放つ神がいるのだと迷っているすきに

岩戸に手を差し入れて戸を開けてしまいました。

同時に「手力男命」が岩戸を背負って二度とこもる事が

出来ないように何処かへ隠しに、天翔けてきた途中、

この美しい峰にひかれてここでひと休みして冠を付け直し、

当たりを見渡し岩戸を隠す格好な場所を探していたところ

一際高い峰を見つけたという。

冠を付け直した山が「冠着山」で岩戸を隠したところが

「戸隠山」(長野市戸隠)とされている。

冠着山は 別名「姨捨山」とも呼ばれる

それはこのような伝説があるからだ

姨捨伝説

姨捨伝説

信濃の国更級の郷(千曲市更級地区)に

一人の若者が住んでいました。

若者は養ってくれた伯母を母のように慕い、

大切にしていました。

ところがこの国の殿様は、年寄りが大嫌いで、

「六十歳以上になった者は山奥に捨てよと」と、

おふれを出していました。

伯母も七十歳になってしまい、若者は泣く泣く背負って、

姨捨山に捨てたのでした。

けれども、後ろ髪がひかれ一人で帰る気になれません。

若者はそっと引き返し、老婆を背負って帰えりましたが、

道に迷ってしまいました。

すると老婆は「おまえが道に迷わないように、

小枝を折ってあるからそれを目印に歩きなさい。」

と教えてくれましたので、無事帰ることができました。

誰にも分からぬように匿っていました。

殿様は隣の国から難題を仕掛けられ

「灰の縄を献上しなければ攻め入る」困った殿様は

「灰の縄を見事に作った者には、褒美を取らす」

と里人におふれを出した。

若者は、早速老婆に相談すると

「縄に塩をたっぷりと染み込ませ蒸し焼にすると良い」

と教えてくれました。

それを持っていくと殿様は感心した。

「ご褒美はいらないから老人を捨てることをお許し下さい」

と殿様に一部始終を話しお願いをすると、

それからは経験の尊さを知り、老人を大切にしたそうです。

大和物語・今昔物語集に姨をこの山に捨てた男性が、

名月を見て後悔に耐えられず、翌日連れ帰ったという

逸話が残されており、当時平安奈良の遠く離れた都にも

この話は伝わっていた模様。

どちらの話も ちがこさんは子供の頃

本で読んで知ってたけど

まさか そのお話の山を歩くとは思わなかった

句碑が山頂には立つ

更級や姨捨山の月ぞこれ

(虚子)

この辺りは 名月の里 なのだ

山頂には山の方位盤もある

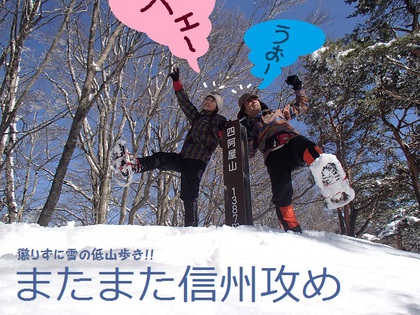

すぐ横には 雪の時期に登った四阿屋山

残念なことに雲が多く遠くの山々や

高山ははっきりと見ることはできなかった

(はぁ。。。)

木陰には気の利いた石のベンチ?

ここからは絶景が広がる

ひとしさん ご満悦

陽当りのいい山頂をウロウロする人

え~とね♪

すっかり毛虫のことはうち忘れて

貸切の山頂を楽しんだ

駐車場に戻ると大変なことになっていた

ひとつのタイヤに 20匹以上の毛虫 が

うじゃうじゃ這いまわっている

ぎょぇぇぇぇ

いったい何が故 タイヤが好きなのか?

温度? それとも 匂い?

いったい何匹いるんだろ?

泣きそうになりながら 必死で毛虫を

払い続ける ひとしさん

あ゛―

もうやだ

帰りの林道も やっぱり毛虫が待ちかまえていた

・・・・・

と 毛虫意外にも生き物はいた

ズーム

まだ生まれてまもないバンビちゃん

〆が毛虫じゃなくてよかったね

はい~

この日の立ち寄り湯はこちら

この日の立ち寄り湯はこちら

戸倉上山田温泉 つるの湯

この温泉地には7つの立ち寄り湯があります

熱めのお風呂で長湯はできません、250円なり

いい湯だよ!

山行後のお楽しみの様子はこちら

山行後のお楽しみの様子はこちら

異常発生?

冠着山

(筑摩山地エリア)

全山行 413回

冠着山の情報はこちら

冠着山の情報はこちら

標高 冠着山 1252.2m

天気

晴れ

晴れ山行時間 1時間20分

〈コース〉坊城平いこいの森(11:40)-山頂(12:10-12:40)-

ピストンで下山(1:00)

NHKの子供番組に「ニャッキ」ってのがある

このひとはイモムシ

今日のお話の主役は毛虫

この絵はかわいいですが・・・

本物は きもちわるい

信州へ向かった

今日は用事があったので出発時間が遅く

大きな山には登れない

(はぁ。。。)

中央高速から見える山は 筑北三山のひとつ

短時間で登れるお手軽な山

高速を降りると 千曲川と善光寺平が広がっている

そして目の前には

名勝 姨捨棚田

市内を通過し林道に入った

まあフツーの林道

特に問題はなし と思われた

しばらく進むと

とんでもない光景

どひゃぁ~っ

ブラブラと木の上から糸で降下している

集団ヤローたち

これぞブランコ毛虫

垂れ下がった毛虫たちは 容赦なく車の

フロントガラスにバシバシ当たる

ひゃぁ~

どうすりゃいいの!

フロントガラスに着地した毛虫たちは

右へ左へと移動を繰り返す

やたら俊足

ひとしさん 這いまわる毛虫が気になって

運転に集中できない様子

あわわ

毛虫ばっか見てると

林道から外れちゃうよ

だってぇ~

きもちわるいんだもん

進めば進むほど フロントガラスを這いまわる

毛虫の数は増え続けた

ヤバいです

ヤバいです

その上 ボンネットにも毛虫がボコボコ落ちてくる

かなりの衝撃だ

(う゛ぇ゛―

)

)いったい車には何匹の毛虫が

無銭乗車してるんだろうか?

あ゛―

登山口に着いたらドアを開けるのが

コワいですぅー

毛虫にふりまわされ

着いた場所は 目的地と違う登山口

(あは。)

ありゃ?

何でかなぁ~

ま いいかっ!

さっそく車を降りるとついた毛虫どもを払落し

陽当りのいい場所に車を駐車する

(よっしゃー

)

)木の下じゃないから

きっと毛虫もこないでしょう

甘ぁ~い

駐車場の横にある展望台から千曲川の流れと

善光寺平を眺めスタート

(うりゃ

)

)

いこいの森の鳥居を潜った

はぁ。。。

ニャッキの目って縦長だけど

ブランコ毛虫も同じだね

そうなんですか?

同じ縦長でも とてもかわいいとは思えないよ

ややタレ目だけど

ブツブツ・・・

タレ目っていうより ハ ですね

どっちでもいいよ

この毛虫 マイマイガの幼虫

*こやつらは何でも食べちゃう毛虫らしい

成虫になるとこんな蛾になるのだ

オス メス

大きさはこんな

見た目も 実にカラフル

ドクガの種類らしいけど

毛に触れても問題ないらしい

(かぶれる場合もあります

)

)この時点では そんなこと知らないから

触る = かぶれる

しか頭に浮かばず 見ているだけでカユくなる

閉鎖されているキャンプ場を通過

整備された登山道を登っていく

あ~

かゆい かゆい

よーな気がする

山の北側を登るからか 低山でも意外と

蒸し暑くないのが嬉しい

歩き始めてすぐに

このようなポイントがある

昔 この辺りに13の石仏があり

信仰を集めていたようだ

現在 石仏はなく それに見立てた大きな石が点在

それぞれ名前がつけられている

13あるはずが 7しか確認できない

それにしても頭に来るのは

目の前にぶら下がっている毛虫ども

気が抜けない

ストックで払いながら進むので

変な緊張感で汗をかく

たった30分の登りが エラく長く感じたのは

ちがこさんだけだろうか?

今年は毛虫が異常発生

この時期低山は毛虫だらけ

山頂の鳥居を潜る

ここには冠着神社が祀られている

祭神は「月読命」月の神様なのだ

冠着山には神話が伝わる

冠着山と名前がついたのは

この神話からだろう

天の岩戸

天の岩戸

神代の時代日の神「天照大御神(あまてらすおおみかみ)」は、

弟の「素戔鳴尊(すさのおのみこと)」が田の畦を壊し、

田に水を引く溝を埋める等の乱暴な振る舞いに腹を立て

外部から開けることの出来ない頑丈に造られた

「天の岩屋」に隠れてしまい、この世は天も地も暗闇となり

悪い神が暴れだし混然とした世間を立て直すために

「天照大御神」に岩屋からお出まししてもらう必要があった。

そこで、八百万の神々は、天の安河原に集まって協議し、

岩屋戸の前において日の神、「天照大御神」を引き出す

呪術的神事を行ったのである。

天宇津女命(あまのうづめのみこと)」の踊りで、

八百万の神々は天地がひっくり返ったような大声で笑った。

神々の笑いを不審に思われた「天照大御神」は、

岩戸を細めに開いたその隙に、隠れ待ち構えていた

「手力男命(たじからおのみこと)」が、鏡を「天照大御神」の前に

差し出したため鏡が反射したため自分の他にも天地に

春の太陽の光を放つ神がいるのだと迷っているすきに

岩戸に手を差し入れて戸を開けてしまいました。

同時に「手力男命」が岩戸を背負って二度とこもる事が

出来ないように何処かへ隠しに、天翔けてきた途中、

この美しい峰にひかれてここでひと休みして冠を付け直し、

当たりを見渡し岩戸を隠す格好な場所を探していたところ

一際高い峰を見つけたという。

冠を付け直した山が「冠着山」で岩戸を隠したところが

「戸隠山」(長野市戸隠)とされている。

冠着山は 別名「姨捨山」とも呼ばれる

それはこのような伝説があるからだ

姨捨伝説

姨捨伝説

信濃の国更級の郷(千曲市更級地区)に

一人の若者が住んでいました。

若者は養ってくれた伯母を母のように慕い、

大切にしていました。

ところがこの国の殿様は、年寄りが大嫌いで、

「六十歳以上になった者は山奥に捨てよと」と、

おふれを出していました。

伯母も七十歳になってしまい、若者は泣く泣く背負って、

姨捨山に捨てたのでした。

けれども、後ろ髪がひかれ一人で帰る気になれません。

若者はそっと引き返し、老婆を背負って帰えりましたが、

道に迷ってしまいました。

すると老婆は「おまえが道に迷わないように、

小枝を折ってあるからそれを目印に歩きなさい。」

と教えてくれましたので、無事帰ることができました。

誰にも分からぬように匿っていました。

殿様は隣の国から難題を仕掛けられ

「灰の縄を献上しなければ攻め入る」困った殿様は

「灰の縄を見事に作った者には、褒美を取らす」

と里人におふれを出した。

若者は、早速老婆に相談すると

「縄に塩をたっぷりと染み込ませ蒸し焼にすると良い」

と教えてくれました。

それを持っていくと殿様は感心した。

「ご褒美はいらないから老人を捨てることをお許し下さい」

と殿様に一部始終を話しお願いをすると、

それからは経験の尊さを知り、老人を大切にしたそうです。

大和物語・今昔物語集に姨をこの山に捨てた男性が、

名月を見て後悔に耐えられず、翌日連れ帰ったという

逸話が残されており、当時平安奈良の遠く離れた都にも

この話は伝わっていた模様。

どちらの話も ちがこさんは子供の頃

本で読んで知ってたけど

まさか そのお話の山を歩くとは思わなかった

句碑が山頂には立つ

更級や姨捨山の月ぞこれ

(虚子)

この辺りは 名月の里 なのだ

山頂には山の方位盤もある

すぐ横には 雪の時期に登った四阿屋山

残念なことに雲が多く遠くの山々や

高山ははっきりと見ることはできなかった

(はぁ。。。)

木陰には気の利いた石のベンチ?

ここからは絶景が広がる

ひとしさん ご満悦

陽当りのいい山頂をウロウロする人

え~とね♪

すっかり毛虫のことはうち忘れて

貸切の山頂を楽しんだ

駐車場に戻ると大変なことになっていた

ひとつのタイヤに 20匹以上の毛虫 が

うじゃうじゃ這いまわっている

ぎょぇぇぇぇ

いったい何が故 タイヤが好きなのか?

温度? それとも 匂い?

いったい何匹いるんだろ?

泣きそうになりながら 必死で毛虫を

払い続ける ひとしさん

あ゛―

もうやだ

帰りの林道も やっぱり毛虫が待ちかまえていた

・・・・・

と 毛虫意外にも生き物はいた

ズーム

まだ生まれてまもないバンビちゃん

〆が毛虫じゃなくてよかったね

はい~

この日の立ち寄り湯はこちら

この日の立ち寄り湯はこちら

戸倉上山田温泉 つるの湯

この温泉地には7つの立ち寄り湯があります

熱めのお風呂で長湯はできません、250円なり

いい湯だよ!

山行後のお楽しみの様子はこちら

山行後のお楽しみの様子はこちら

2014年03月18日

春の雪山♪ Ⅱ

2014/03/09

すてきな春の里山♪

子檀嶺岳

(筑摩山地エリア)

全山行 406回

子檀嶺岳の情報はこちら

子檀嶺岳の情報はこちら

一日目の山歩きはこちら

一日目の山歩きはこちら

標高 子檀嶺岳 1223.1M

天気 晴れ

晴れ

山行時間 3時間40分

〈コース〉当郷管社駐車場(8:30)-林道-鳥居入口(9:30)-

山頂(10:10-11:10)-ピストンで駐車場(12:10)

子壇嶺岳 と書いて

こまゆみだけ と読む

麓の正面から見上げた里山は

どこを登るのかわからないような

手強そうな怪峰に見えた

本当に登れるんですか?

「登れる?」 んじゃなく

登るの!

二日目

一日目の山歩き を終え

すばらしい泉質の温泉 につかり

移動した先はここ

国道沿いにある道の駅とはいえ

とっても静かで快適だ

(うは! うは!)

さっそく車内で

明日の山を勉強する ちがこさん

といっても まともな地図が

あるわけでもなく

コンビニでいただいた観光マップと

ガイドブックを眺めるという

お粗末なものだ

まぁ 見ないよりはマシかもね

うるさい

早朝 道の駅にこんなひとが

立っているのを見つけた

青木村のキャラクター?

どうやら村の特産でもあるキノコを

イメージしたものらしいが

よーく見ると 顔がシワシワ

老人キノコかな?

それって失礼じゃない

ゴメン

そして この道の駅からは

こんなものが見える

ズーム

迫力ある形の山ですね

麓の正面から見上げた里山は

どこを登るのかわからないような

手強そうな怪峰に見えた

本当に登れるんですか?

「登れる?」んじゃなく

登るの!

昨日登った四阿屋山も低山とはいえ

侮れない山だったもんねー

そうなんですぅー

さっそく当郷から

民家の横を通過し登山口へ移動

(よっしゃ )

)

途中 道が不安になったので

車を停めると 村の若者たち?に声をかけた

(村の共同作業か消防団の人たちかな?)

あのぉー

子檀嶺岳の登山口はこの先でいいですか?

ガヤガヤと村人に車が囲まれた

げっ

もしかして よそ者だと

警戒されちゃったかな?

ドヤドヤドヤ

車を取り囲んだ村人は

代わる代わる丁寧に登山口までを

説明してくれた

あ ありがとうございます

お礼を述べて車を走らせる

雪がガチガチに凍って なかなか突破できない

駐車場までの数メートルのゆる坂を

なんとか車で上りきり雪のないスペースに

車を突っ込んだ

やったね ひとち

あ゛―

よかった

一時は駐車場に入れないんじゃないかと

ヒヤヒヤしたものの一件落着

(ほっ )

)

ふと見ると 坂をゆっくり ワンコと

長靴履いたおじいちゃんが登ってくる

ん?

山は林道に出るまで

雪はそれほどないよ

林道から先もたぶんワカンなくても

大丈夫だから

スタート時からワカンを履き

行く気マンマンの ひとちがが

滑稽に見えたのかもしれない

(あはは。)

山にやたら詳しい謎の老人

数日前に登山者を見かけたけど

車で駐車場まで上れたのは

あんたらだけだ

う~ん

登山者の数まで把握するなんて

益々怪しい

話をすれば このおじちゃん

すぐ下にある山荘のご主人であった

山に詳しいのは当然

山の上にある祠は

私が管理しているんだよ

今度こそ

ホントに出発

動物進入防止柵の扉から

山へ突入する

最初はステキな竹林

緑がきれい

おじいちゃんが言った通り

南面の山は雪も少なく

ワカンなんて履いてたら

それこそ登りにくい

うが うが

うが うが

うが うが

うが

赤松の林を登りきると

平坦な道になり林道と合流

トレースは二人分か?

しばらく雪の林道を歩くと

左に山の入口があった

南正面から見た山からは

険しいコースをイメージしがち

でもね

この山は林道から北側を巻くように

登山道はついているのだ

意外にユルい

もちろん北側ともなれば

南よりはずっと雪は多い

その上 傾斜がキツくなるので

トレースは九十九に山を登っていた

昨日のトレースなしの里山歩きに

比べれば雪が深くても迷うこともないよね

ハァ ハァ

ハァ ハァ

ハァ

トレース泥棒しても やっぱり

雪の急斜面は大変だ

明るく照りつける太陽めがけて

標高を上げていく

この山の山頂は麓から見ると

一番左端

ってことは稜線を歩くんだね

そう!

小さな里山だから端から端まで歩いても

そんな大した距離ぢゃないわけ

立木がなくなり白い雪坊主の

盛り上がった場所が見えれば山頂だ

目の前に広がったのは

こんな景色

思わず足を止めずには

いられなかった

南側の山斜面は切れ落ち

前に出れば滑落するかも

くわばら くわばら

ちがこさ~ん

早く来て下さぁ~い

こっちはもっとスゴい景色ですよ

先に山頂に立った ひとしさんが

じれったそうに叫んでいる

わかってるよぉーっ

山頂標識の前に立つ

ガイドマップには「山頂大展望」と

記載されていた

まさにその通り

麓を見下ろすように 祠が並んでいる

それでは 青木村の人たちが自慢する

すばらしい景色をご覧いただこう

ズーム

雪山とはいえ 手頃な時間で

山頂を踏むことができる子檀嶺岳

子檀嶺・夫神・十観山の山を青木三山と呼び

学校登山の山として愛されている

ここにある祠は奥社

里宮は十観山の麓にあるんだって

ふ~ん

そしてここからは

ちがこさんが登ってみたい山

独鈷山の険しい姿もバッチリ見える

ズーム

独鈷山の昔話は・・・

次回 登った時のお楽しみとする

なぁーんだ

ケチ!

風もなく穏やかな暖かい山頂

何時間いても飽きない

(うん うん )

)

いいですねぇー

山頂今日も貸切

春のにおいがする

まだ雪があっても

少しずつ山は春になっているのだ

すてきな春山

すてきな春山

下山は同じコースを下る

がんばって登った九十九の急等は

天然スベリ台に変身

こんな遊びができる期間も

残り少ないかもしれない

春の雪山も終盤近し

この日の立ち寄り湯はこちら

この日の立ち寄り湯はこちら

田沢温泉 有乳湯

内風呂だけの小さな田沢温泉の外湯です

源泉かけ流し・加水、加温なし

すばらしい泉質の温泉だよ

立ち寄り200円ってのが嬉しい♪

すてきな春の里山♪

子檀嶺岳

(筑摩山地エリア)

全山行 406回

子檀嶺岳の情報はこちら

子檀嶺岳の情報はこちら

一日目の山歩きはこちら

一日目の山歩きはこちら

標高 子檀嶺岳 1223.1M

天気

晴れ

晴れ山行時間 3時間40分

〈コース〉当郷管社駐車場(8:30)-林道-鳥居入口(9:30)-

山頂(10:10-11:10)-ピストンで駐車場(12:10)

子壇嶺岳 と書いて

こまゆみだけ と読む

麓の正面から見上げた里山は

どこを登るのかわからないような

手強そうな怪峰に見えた

本当に登れるんですか?

「登れる?」 んじゃなく

登るの!

二日目

一日目の山歩き を終え

すばらしい泉質の温泉 につかり

移動した先はここ

国道沿いにある道の駅とはいえ

とっても静かで快適だ

(うは! うは!)

さっそく車内で

明日の山を勉強する ちがこさん

といっても まともな地図が

あるわけでもなく

コンビニでいただいた観光マップと

ガイドブックを眺めるという

お粗末なものだ

まぁ 見ないよりはマシかもね

うるさい

早朝 道の駅にこんなひとが

立っているのを見つけた

青木村のキャラクター?

どうやら村の特産でもあるキノコを

イメージしたものらしいが

よーく見ると 顔がシワシワ

老人キノコかな?

それって失礼じゃない

ゴメン

そして この道の駅からは

こんなものが見える

ズーム

迫力ある形の山ですね

麓の正面から見上げた里山は

どこを登るのかわからないような

手強そうな怪峰に見えた

本当に登れるんですか?

「登れる?」んじゃなく

登るの!

昨日登った四阿屋山も低山とはいえ

侮れない山だったもんねー

そうなんですぅー

さっそく当郷から

民家の横を通過し登山口へ移動

(よっしゃ

)

)途中 道が不安になったので

車を停めると 村の若者たち?に声をかけた

(村の共同作業か消防団の人たちかな?)

あのぉー

子檀嶺岳の登山口はこの先でいいですか?

ガヤガヤと村人に車が囲まれた

げっ

もしかして よそ者だと

警戒されちゃったかな?

ドヤドヤドヤ

車を取り囲んだ村人は

代わる代わる丁寧に登山口までを

説明してくれた

あ ありがとうございます

お礼を述べて車を走らせる

雪がガチガチに凍って なかなか突破できない

駐車場までの数メートルのゆる坂を

なんとか車で上りきり雪のないスペースに

車を突っ込んだ

やったね ひとち

あ゛―

よかった

一時は駐車場に入れないんじゃないかと

ヒヤヒヤしたものの一件落着

(ほっ

)

)ふと見ると 坂をゆっくり ワンコと

長靴履いたおじいちゃんが登ってくる

ん?

山は林道に出るまで

雪はそれほどないよ

林道から先もたぶんワカンなくても

大丈夫だから

スタート時からワカンを履き

行く気マンマンの ひとちがが

滑稽に見えたのかもしれない

(あはは。)

山にやたら詳しい謎の老人

数日前に登山者を見かけたけど

車で駐車場まで上れたのは

あんたらだけだ

う~ん

登山者の数まで把握するなんて

益々怪しい

話をすれば このおじちゃん

すぐ下にある山荘のご主人であった

山に詳しいのは当然

山の上にある祠は

私が管理しているんだよ

今度こそ

ホントに出発

動物進入防止柵の扉から

山へ突入する

最初はステキな竹林

緑がきれい

おじいちゃんが言った通り

南面の山は雪も少なく

ワカンなんて履いてたら

それこそ登りにくい

うが

うが

うが うが

うが うが

うが

赤松の林を登りきると

平坦な道になり林道と合流

トレースは二人分か?

しばらく雪の林道を歩くと

左に山の入口があった

南正面から見た山からは

険しいコースをイメージしがち

でもね

この山は林道から北側を巻くように

登山道はついているのだ

意外にユルい

もちろん北側ともなれば

南よりはずっと雪は多い

その上 傾斜がキツくなるので

トレースは九十九に山を登っていた

昨日のトレースなしの里山歩きに

比べれば雪が深くても迷うこともないよね

ハァ

ハァ

ハァ ハァ

ハァ

トレース泥棒しても やっぱり

雪の急斜面は大変だ

明るく照りつける太陽めがけて

標高を上げていく

この山の山頂は麓から見ると

一番左端

ってことは稜線を歩くんだね

そう!

小さな里山だから端から端まで歩いても

そんな大した距離ぢゃないわけ

立木がなくなり白い雪坊主の

盛り上がった場所が見えれば山頂だ

目の前に広がったのは

こんな景色

思わず足を止めずには

いられなかった

南側の山斜面は切れ落ち

前に出れば滑落するかも

くわばら くわばら

ちがこさ~ん

早く来て下さぁ~い

こっちはもっとスゴい景色ですよ

先に山頂に立った ひとしさんが

じれったそうに叫んでいる

わかってるよぉーっ

山頂標識の前に立つ

ガイドマップには「山頂大展望」と

記載されていた

まさにその通り

麓を見下ろすように 祠が並んでいる

それでは 青木村の人たちが自慢する

すばらしい景色をご覧いただこう

ズーム

雪山とはいえ 手頃な時間で

山頂を踏むことができる子檀嶺岳

子檀嶺・夫神・十観山の山を青木三山と呼び

学校登山の山として愛されている

ここにある祠は奥社

里宮は十観山の麓にあるんだって

ふ~ん

そしてここからは

ちがこさんが登ってみたい山

独鈷山の険しい姿もバッチリ見える

ズーム

独鈷山の昔話は・・・

次回 登った時のお楽しみとする

なぁーんだ

ケチ!

風もなく穏やかな暖かい山頂

何時間いても飽きない

(うん うん

)

)いいですねぇー

山頂今日も貸切

春のにおいがする

まだ雪があっても

少しずつ山は春になっているのだ

すてきな春山

すてきな春山

下山は同じコースを下る

がんばって登った九十九の急等は

天然スベリ台に変身

こんな遊びができる期間も

残り少ないかもしれない

春の雪山も終盤近し

この日の立ち寄り湯はこちら

この日の立ち寄り湯はこちら

田沢温泉 有乳湯

内風呂だけの小さな田沢温泉の外湯です

源泉かけ流し・加水、加温なし

すばらしい泉質の温泉だよ

立ち寄り200円ってのが嬉しい♪

2014年03月13日

春の雪山♪ Ⅰ

2014/03/08

行きますよ!今週も!

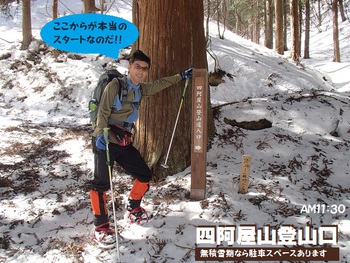

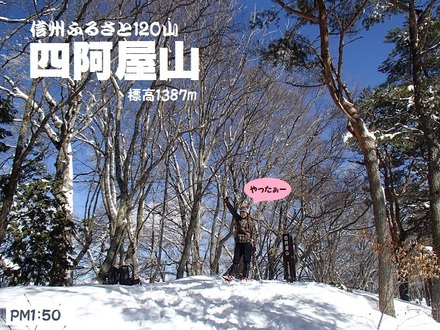

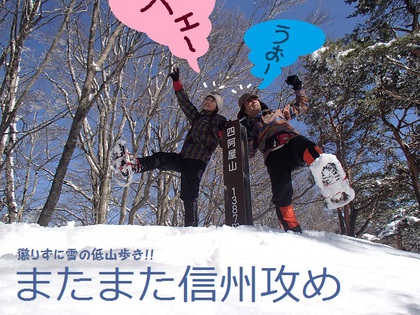

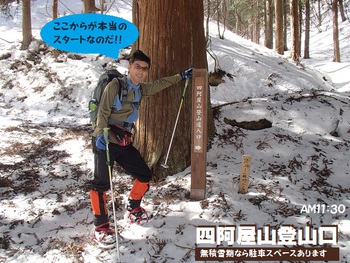

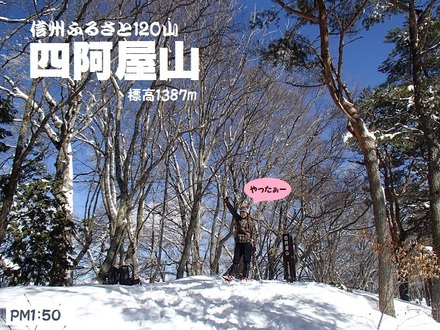

四阿屋山

(筑摩山地エリア)

全山行 405回

四阿屋山の情報はこちら

四阿屋山の情報はこちら

標高 四阿屋山 1387M

天気 晴れ

晴れ

山行時間 5時間30分

〈コース〉筑北村まんだらの匠(直売所)(10:30)-林道-登山口(11:30)-

二の鳥居-展望地-山頂(1:50-2:00)-東山コース展望台-山頂(2:30)-

ピストンで登山口(3:10)-直売所(4:00)

4月に開催する「どんぐり&花展」 の準備で

大忙しの ちがこさん

でもね

どんなに忙しくても 山は別

どんぐり屋なんだか?

山ヤなんだか?

どっちでもいいっしょ!

一日目

一日目

信州のど真ん中に向かった

や 少し東側かな

「麻績」 と書いて 「おみ」 と読む

このフツーに読めないインターチェンジから

県道12号に入る

アクセス上 急遽山を変更したため

登山口がどこだかわからない

「まんだらの匠」 と名のついた直売所に

車を停めて登山口を尋ねるとすぐ横

(ありゃま )

)

あのぉー

林道の先にある駐車場まで

車は入れますか?

え?

雪まだありますよ

林道は除雪してないので無理じゃないかな

ここに車を停めて歩いて行った方がいいですよ

せっかく直売所に寄ったのだからと名産のキノコやら

リンゴやら漬物やらと買い込んだ

ついでにこんなものも

これは金太郎あめの餅バージョン?

焼けば米ダンゴと同じで 砂糖醤油で頂く

あまりに可愛らしいので ついつい買ってしまった

買い物してる場合ぢゃない

山に行かなきゃ

さっそく出発 民家の横を通過し

橋を渡り林道に突入

(おりゃぁー )

)

北側の村からは あまりに山が近すぎて

山体が拝めない

しかぁ~し 南東の村から見ると

山はこんな風に見えるのだ

予定外だったのは林道歩き

(ぶぅ )

)

登山口までどのくらいかかるのかな?

3キロならなんとかなるさ

と安易な考えで今日も進む

あのぉー

誰も歩いてないみたいですよ

トレースなしです

いいじゃん 林道なら迷うこともないし

そんなに雪深くないよ

壺足で林道をズボズボ進んでいく

ちがこさん あそこに

見れば黒いおじさんがこっちを見ていた

更に進むとこんなものが

小動物のようですが

歯があるとブキミですね

あんまり気持ちいいもんじゃない

ようやく登山口に到着

ひゃぁー

ここまで1時間もかかったよ

無積雪期ならもう少し早く歩けただろうけど

トレースなしの壺足じゃ

時間がかかるのは当たり前

さっそく山にとりつく

(うりゃぁ )

)

ガイドブックでは ほぼ山を一直線に

登るので迷うこともないだろうと思われた

ところが

しばらく進むと道が二手に

分かれているように見える

(むぅー )

)

「谷間を登るルート」 と写真には書きこんだけど

谷間というより沢状と言った方が正しい

まだ山影でうす暗く見えたコースは

雪が溜まって深そうに見える

一方 「山斜面を登るルート」 は陽が当たり明るい

どっちにするの

ちがこさん?

陽当りがいいってことは

雪も浅いんじゃないかな?

ひとしさん どっちだと思う?

えーと

「山斜面を登るコース」かな

そうだよね

どうせ尾根に出たら左方向へ進めばいいし

歩きやすい方を登ろ~っと♪

と勝手に解釈

ところが

登りやすいはずの山斜面

なんだか やたら登りにくい

それもそのはず 雪の下に積もった枯葉は

踏まれていないためか グズグズと崩れる上

急斜面には これといってつかむものもなく

時折飛び出た木の根っこは腐ってボロボロ

(はぁ。。。)

つかんで身体を預ければ

ボキっ と折れる

ぬぉーっ

登りやすそうな方向を狙って

雪をつかんで這い登っていく

あ゛―

これって前回の 虫倉山の急斜面 と

大して変わらないような気がする

それでも登らにゃ

尾根には出られん

脱げばいいものを 面倒なので

ワカンも履いたまま

登りにくいったらありゃしない

こーゆー場合

転がり落ちる可能性が高いので

今回も ひとしさんが後方で

ちがこさんをサポート

なんとか登るよ

ちがこさんが作った道を

ひとしさんが追うように登ってくる

空は青いぜ

あとちょいで尾根に出る

ハァ ハァ

ハァ ハァ

ハァ

ようやく平らな尾根に出た

雪は重くワカンはこの通り

高下駄

尾根に出たのはいいけど

どう見てもコースがあるように思えない

今度は 道なき道を歩く

これってさ

男山に登った時 と同じような

そうですね

あるはずの二の鳥居がないってことは

正規ルートではないってことですよ

ん゛―

とりあえず尾根を進んでみよっか

しばらく進むと第一ポイント

ここは室沢コースとの分岐でもある

やはり正規ルートから外れて

尾根のずっと右側の山斜面を

這い登ってしまったようだ

帰りはちゃんと正規ルートを

下らなきゃね

はい そうしますぅ

正規ルートに出れば トレースはなくとも

赤テープもあり 安心して歩くことができた

アブナイ急斜面もなくなったので

ひとしさんが先頭ラッセル隊

がんばりま~すぅ

ズボ ズボ

ズボ ズボ

ズボ

ひと登りすると展望地

北西方向の展望が開けた場所

先日登った 聖山

なかなか立派な山容であ~る

トレースのない尾根を

ずんずん登っていく

北側コースって 積雪時期

人が登らないのかな?

そうですね

里山ですけど 北側は雪が深くて

登りにくいのかも

コース上にはいくつか鳥居がある

ここはね 古くから信仰の山で

里の人は春と秋に山頂にある神社で

お祭りをするそうだよ

ふ~ん

そうなんだ

ほこらの屋根の雪

払ってあげよーっと

埋まってしまっている ほこらを

すべて掘り出すわけにはいかない

でもね せめて雪の重みで

ほこらがつぶれないように

ハァ ハァ

ハァ ハァ

ハァ

山頂が近づくと傾斜が増していく

九十九に雪を踏みながら登る

樹林帯の中にある山頂に到着

立派な神社兼避難小屋も

半分近く雪に埋まっていた

景色は残念ながら

すこぷるよいとは言い難い

登ってきた北側の登山口方向には

信州百名山の勇壮な山容が

一休みしている最中

古ぼけた こんな看板を見つけた

山頂から西側に続く 東山コースを少し下れば

すばらしい展望台があるみたいですね

もちろん行かない手はない

せっかく登ったのに また下るなんて

なんか尺な気もしますが

いいじゃん いいじゃん

山頂にザックをデポして

展望台にゴー

ズボ ズボ

ズボ ズボ

ズボ

やっぱりこっちのコースも

人は入っていない

樹林帯をしばらく下っていくと

開けた展望台に到着

(やったね )

)

ここから見えるのは西・北方向

登ってきたコースの途中のあった展望地より

邪魔する木々もなくアルプスが一望できる

ズーム

昨年の秋に登った 餓鬼岳

唐沢岳 も大変だったよねぇー

そうですねー

まだまだアルプスは雪で

登れませんね

見るだけで大満足

山頂に戻りザックを背負って

自分たちがつけたトレースを

追って下山開始

二の鳥居から正規ルートで

登山口へ下っていく

這い登った「山斜面コース」とは違い

コースは意外と明瞭で迷うこともなく

下りゆえ雪が深くともへっちゃらだ

(うは! うは!)

ズボ ズボ ズボ

登山口が近づくと妙な足跡を見つけた

山斜面を登っている

あれま

下ってきたコースを振り返れば

登りの時 迷った場所のすぐ先に

大きな石にケルンが積まれ

ちゃんと道案内をしていたのだ

雪が積もってケルンが

隠れちゃったわけだ

無積雪期なら迷うような場所じゃ

なかったんですね

顔を見合わせてニヤリと笑った

再び車を停めてある直売所まで

林道をひたすら下る

明日も山に登っちゃう

どこに行ったかは次回のお楽しみ♪

この日の立ち寄り湯はこちら

この日の立ち寄り湯はこちら

田沢温泉 有乳湯

内風呂だけの小さな田沢温泉の外湯です

源泉かけ流し・加水、加温なし

すばらしい泉質の温泉だよ

立ち寄り200円ってのが嬉しい♪

この日の車泊地はこちら

この日の車泊地はこちら

道の駅あおき

道路沿いですが静か

山々に囲まれてとてもいい雰囲気の駅ですよ

二日目の山歩きはこちら

二日目の山歩きはこちら

行きますよ!今週も!

四阿屋山

(筑摩山地エリア)

全山行 405回

四阿屋山の情報はこちら

四阿屋山の情報はこちら

標高 四阿屋山 1387M

天気

晴れ

晴れ山行時間 5時間30分

〈コース〉筑北村まんだらの匠(直売所)(10:30)-林道-登山口(11:30)-

二の鳥居-展望地-山頂(1:50-2:00)-東山コース展望台-山頂(2:30)-

ピストンで登山口(3:10)-直売所(4:00)

4月に開催する「どんぐり&花展」 の準備で

大忙しの ちがこさん

でもね

どんなに忙しくても 山は別

どんぐり屋なんだか?

山ヤなんだか?

どっちでもいいっしょ!

一日目

一日目

信州のど真ん中に向かった

や 少し東側かな

「麻績」 と書いて 「おみ」 と読む

このフツーに読めないインターチェンジから

県道12号に入る

アクセス上 急遽山を変更したため

登山口がどこだかわからない

「まんだらの匠」 と名のついた直売所に

車を停めて登山口を尋ねるとすぐ横

(ありゃま

)

)あのぉー

林道の先にある駐車場まで

車は入れますか?

え?

雪まだありますよ

林道は除雪してないので無理じゃないかな

ここに車を停めて歩いて行った方がいいですよ

せっかく直売所に寄ったのだからと名産のキノコやら

リンゴやら漬物やらと買い込んだ

ついでにこんなものも

これは金太郎あめの餅バージョン?

焼けば米ダンゴと同じで 砂糖醤油で頂く

あまりに可愛らしいので ついつい買ってしまった

買い物してる場合ぢゃない

山に行かなきゃ

さっそく出発 民家の横を通過し

橋を渡り林道に突入

(おりゃぁー

)

)

北側の村からは あまりに山が近すぎて

山体が拝めない

しかぁ~し 南東の村から見ると

山はこんな風に見えるのだ

予定外だったのは林道歩き

(ぶぅ

)

)登山口までどのくらいかかるのかな?

3キロならなんとかなるさ

と安易な考えで今日も進む

あのぉー

誰も歩いてないみたいですよ

トレースなしです

いいじゃん 林道なら迷うこともないし

そんなに雪深くないよ

壺足で林道をズボズボ進んでいく

ちがこさん あそこに

見れば黒いおじさんがこっちを見ていた

更に進むとこんなものが

小動物のようですが

歯があるとブキミですね

あんまり気持ちいいもんじゃない

ようやく登山口に到着

ひゃぁー

ここまで1時間もかかったよ

無積雪期ならもう少し早く歩けただろうけど

トレースなしの壺足じゃ

時間がかかるのは当たり前

さっそく山にとりつく

(うりゃぁ

)

)

ガイドブックでは ほぼ山を一直線に

登るので迷うこともないだろうと思われた

ところが

しばらく進むと道が二手に

分かれているように見える

(むぅー

)

)

「谷間を登るルート」 と写真には書きこんだけど

谷間というより沢状と言った方が正しい

まだ山影でうす暗く見えたコースは

雪が溜まって深そうに見える

一方 「山斜面を登るルート」 は陽が当たり明るい

どっちにするの

ちがこさん?

陽当りがいいってことは

雪も浅いんじゃないかな?

ひとしさん どっちだと思う?

えーと

「山斜面を登るコース」かな

そうだよね

どうせ尾根に出たら左方向へ進めばいいし

歩きやすい方を登ろ~っと♪

と勝手に解釈

ところが

登りやすいはずの山斜面

なんだか やたら登りにくい

それもそのはず 雪の下に積もった枯葉は

踏まれていないためか グズグズと崩れる上

急斜面には これといってつかむものもなく

時折飛び出た木の根っこは腐ってボロボロ

(はぁ。。。)

つかんで身体を預ければ

ボキっ と折れる

ぬぉーっ

登りやすそうな方向を狙って

雪をつかんで這い登っていく

あ゛―

これって前回の 虫倉山の急斜面 と

大して変わらないような気がする

それでも登らにゃ

尾根には出られん

脱げばいいものを 面倒なので

ワカンも履いたまま

登りにくいったらありゃしない

こーゆー場合

転がり落ちる可能性が高いので

今回も ひとしさんが後方で

ちがこさんをサポート

なんとか登るよ

ちがこさんが作った道を

ひとしさんが追うように登ってくる

空は青いぜ

あとちょいで尾根に出る

ハァ

ハァ

ハァ ハァ

ハァ

ようやく平らな尾根に出た

雪は重くワカンはこの通り

高下駄

尾根に出たのはいいけど

どう見てもコースがあるように思えない

今度は 道なき道を歩く

これってさ

男山に登った時 と同じような

そうですね

あるはずの二の鳥居がないってことは

正規ルートではないってことですよ

ん゛―

とりあえず尾根を進んでみよっか

しばらく進むと第一ポイント

ここは室沢コースとの分岐でもある

やはり正規ルートから外れて

尾根のずっと右側の山斜面を

這い登ってしまったようだ

帰りはちゃんと正規ルートを

下らなきゃね

はい そうしますぅ

正規ルートに出れば トレースはなくとも

赤テープもあり 安心して歩くことができた

アブナイ急斜面もなくなったので

ひとしさんが先頭ラッセル隊

がんばりま~すぅ

ズボ

ズボ

ズボ ズボ

ズボ

ひと登りすると展望地

北西方向の展望が開けた場所

先日登った 聖山

なかなか立派な山容であ~る

トレースのない尾根を

ずんずん登っていく

北側コースって 積雪時期

人が登らないのかな?

そうですね

里山ですけど 北側は雪が深くて

登りにくいのかも

コース上にはいくつか鳥居がある

ここはね 古くから信仰の山で

里の人は春と秋に山頂にある神社で

お祭りをするそうだよ

ふ~ん

そうなんだ

ほこらの屋根の雪

払ってあげよーっと

埋まってしまっている ほこらを

すべて掘り出すわけにはいかない

でもね せめて雪の重みで

ほこらがつぶれないように

ハァ

ハァ

ハァ ハァ

ハァ

山頂が近づくと傾斜が増していく

九十九に雪を踏みながら登る

樹林帯の中にある山頂に到着

立派な神社兼避難小屋も

半分近く雪に埋まっていた

景色は残念ながら

すこぷるよいとは言い難い

登ってきた北側の登山口方向には

信州百名山の勇壮な山容が

一休みしている最中

古ぼけた こんな看板を見つけた

山頂から西側に続く 東山コースを少し下れば

すばらしい展望台があるみたいですね

もちろん行かない手はない

せっかく登ったのに また下るなんて

なんか尺な気もしますが

いいじゃん いいじゃん

山頂にザックをデポして

展望台にゴー

ズボ

ズボ

ズボ ズボ

ズボ

やっぱりこっちのコースも

人は入っていない

樹林帯をしばらく下っていくと

開けた展望台に到着

(やったね

)

)

ここから見えるのは西・北方向

登ってきたコースの途中のあった展望地より

邪魔する木々もなくアルプスが一望できる

ズーム

昨年の秋に登った 餓鬼岳

唐沢岳 も大変だったよねぇー

そうですねー

まだまだアルプスは雪で

登れませんね

見るだけで大満足

山頂に戻りザックを背負って

自分たちがつけたトレースを

追って下山開始

二の鳥居から正規ルートで

登山口へ下っていく

這い登った「山斜面コース」とは違い

コースは意外と明瞭で迷うこともなく

下りゆえ雪が深くともへっちゃらだ

(うは! うは!)

ズボ ズボ ズボ

登山口が近づくと妙な足跡を見つけた

山斜面を登っている

あれま

下ってきたコースを振り返れば

登りの時 迷った場所のすぐ先に

大きな石にケルンが積まれ

ちゃんと道案内をしていたのだ

雪が積もってケルンが

隠れちゃったわけだ

無積雪期なら迷うような場所じゃ

なかったんですね

顔を見合わせてニヤリと笑った

再び車を停めてある直売所まで

林道をひたすら下る

明日も山に登っちゃう

どこに行ったかは次回のお楽しみ♪

この日の立ち寄り湯はこちら

この日の立ち寄り湯はこちら

田沢温泉 有乳湯

内風呂だけの小さな田沢温泉の外湯です

源泉かけ流し・加水、加温なし

すばらしい泉質の温泉だよ

立ち寄り200円ってのが嬉しい♪

この日の車泊地はこちら

この日の車泊地はこちら

道の駅あおき

道路沿いですが静か

山々に囲まれてとてもいい雰囲気の駅ですよ

二日目の山歩きはこちら

二日目の山歩きはこちら

2014年02月26日

夕暮れスタート!

2014/02/22

夜行登山

聖山

(筑摩山地エリア)

全山行 402回

聖山の情報はこちら

聖山の情報はこちら

予告編はこちら

予告編はこちら

標高 聖山 1447.2M

天気 晴れ・

晴れ・ ガス

ガス

山行時間 2時間

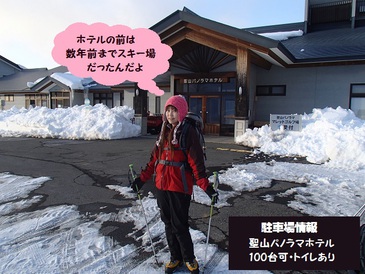

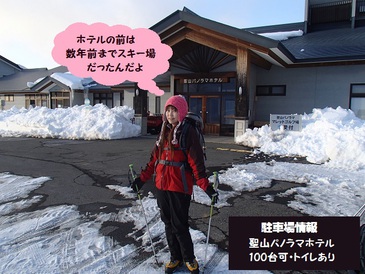

〈コース〉自宅(11:00)-聖山パノラマホテル(4:15-4:30)-

ゲレンデ直登-山頂(5:30-5:40)-ピストンでパノラマホテル(6:30)

ヤバ

暗くなっちゃったよ

前編

バレンタインデーに降った大雪で

中央高速に抜ける精進湖道路が閉鎖され

河口湖方面を経由して高速に向かった

(おりゃ )

)

いつもなら広い道幅の道路は

雪で一車線になり大雪の爪痕を残す

陸の孤島となった山梨県

雪の後始末 ご苦労さまです

県民のみなさんにエールを送ろう

山梨を出ると雪は次第に少なくなり

雪が積もった畑と北アルプスの素晴らしい山々が

ひとちがを待っていた

しかぁ~し

自宅を出たのは11時

麻積のインターを降りて

目的地の聖屋高原に入ったのは

すでに4時近く

こんな時間から登山できるんですか?

道は大丈夫でしょうね

除雪された道から外れた

道幅は細いながらも

別荘地が立ち並ぶ聖山高原

通行するには問題もないものの

横では ひたすら低速20キロ以下で

慎重に運転する ひとしさん

(あはは。)

今日は終点の聖山パノラマホテルまでは

車で標高をかせげるので楽ちん登山

その上山行時間も短い

なんとかなるっしょ

はじまったよ

ちがこさんのいいかげん

うるさいな

周囲の雪景色に車の窓から

身を乗り出さずにはいられない

のんきですねぇー

急がないと下山できなくなっちゃいますよ

まぁ まぁ

ヘッデンあるし 心配ないよ

大丈夫なのホントに?

たぶんね

ホテルの駐車場に到着

水回りの施設の凍結により

ホテルは臨時休業中

こんにちわぁー

大きな声で挨拶してフロントの

従業員さんにご挨拶

あのぉー

聖山へはゲレンデ登ってった方が

速いですか?

えっ?

今から登るんですか?

大急ぎで行ってきます

昼間一組スノーシューのご夫婦が

山頂に向かいましたが林道を登られたようです

ゲレンデではボーダーの若者が遊んでましたから

トレースはありますよ

ラッキー

お礼を述べていざ出発

鉄塔のある山頂に向けて

ひたすらゲレンデを登っていく

うが うが

うが うが

うが うが

うが

雪はふくらはぎよりやや深いくらい

トレースがあるのでなんとか登れる

雪質はサラサラではなく

湿ってやや硬い感じ

ハァ ハァ

ハァ ハァ

ハァ

さすが一か月ぶりともなると

体力の低下 足が重い

あ゛―

大変

どんどん日は暮れはじめ

西側のゲレンデは暗くなっていった

いそげ! いそげ!

ゲレンデを真っ直ぐ登りきり

トレースはなくワカンを履いて左方向の

ゲレンデにとりつく

ちがこさん

ガスが・・・

さっきまで青空だったのに

流れてきたガスで

山頂方向はどんより

ヤバ

急がなくっちゃ!

あまりにノロい ちがこさんに

焦りを感じたのか

ひとしさんは後ろも見ずに山頂を目指す

いいんですぅー

ちがこさんは早く登れません

時間がかかろうと

マイペース

日が落ちかけ暗くなり始めたころ

ようやく山頂に到着

あるはずの三角点は雪の中

景色はどうなの

ちがこさん?

はい はい

こんなだよ

それでも山は ひとちがを

歓迎してくれてるみたいだ

沈んでいく夕日に

北アルプスが姿を見せていたよ

気温はマイナス15度

髪は白く凍り 足元も見えにくくなってきた

帰りましょう

ヘッデン入りますか?

いらないよ

まだ見えるから

無理しちゃって

うるさい

元スキー場なので道迷いすることもなく

トレースに沿って下山開始

ホテルの灯りが見える場所に着いたころには

おまけに見えにくい雪道

お決まりの 転倒

やっぱりね

ホテルの従業員さんが心配してると

申し訳ないので声をかけた

無事下山しました

ありがとうございました

よかったぁー

8時までに帰ってこなかったら

迎えに行こうと話してた所でした

親切な従業員さんの心遣いに感謝

聖山高原でもうひとつ行きたい場所があった

このひとがいる所

でもね

真っ暗じゃ見えないし

天気のいい昼間にもう一度訪れることにする

久しぶりの山歩き

夜行になっちゃったけど

明日のいいウォーミングアップになった

明日も山に登る

人気のある山だけど 冬場はあまり人が入らない

難関コース

どんな山歩きだったのか?

次回のブログのお楽しみ

この日の立ち寄り湯はこちら

この日の立ち寄り湯はこちら

裾花温泉郷 うるおい館

ここの酸っぱいラーメン最高♪

温泉も ひとちがのお気に入り

後編はこちら

後編はこちら

夜行登山

聖山

(筑摩山地エリア)

全山行 402回

聖山の情報はこちら

聖山の情報はこちら

予告編はこちら

予告編はこちら

標高 聖山 1447.2M

天気

晴れ・

晴れ・ ガス

ガス山行時間 2時間

〈コース〉自宅(11:00)-聖山パノラマホテル(4:15-4:30)-

ゲレンデ直登-山頂(5:30-5:40)-ピストンでパノラマホテル(6:30)

ヤバ

暗くなっちゃったよ

前編

バレンタインデーに降った大雪で

中央高速に抜ける精進湖道路が閉鎖され

河口湖方面を経由して高速に向かった

(おりゃ

)

)いつもなら広い道幅の道路は

雪で一車線になり大雪の爪痕を残す

陸の孤島となった山梨県

雪の後始末 ご苦労さまです

県民のみなさんにエールを送ろう

山梨を出ると雪は次第に少なくなり

雪が積もった畑と北アルプスの素晴らしい山々が

ひとちがを待っていた

しかぁ~し

自宅を出たのは11時

麻積のインターを降りて

目的地の聖屋高原に入ったのは

すでに4時近く

こんな時間から登山できるんですか?

道は大丈夫でしょうね

除雪された道から外れた

道幅は細いながらも

別荘地が立ち並ぶ聖山高原

通行するには問題もないものの

横では ひたすら低速20キロ以下で

慎重に運転する ひとしさん

(あはは。)

今日は終点の聖山パノラマホテルまでは

車で標高をかせげるので楽ちん登山

その上山行時間も短い

なんとかなるっしょ

はじまったよ

ちがこさんのいいかげん

うるさいな

周囲の雪景色に車の窓から

身を乗り出さずにはいられない

のんきですねぇー

急がないと下山できなくなっちゃいますよ

まぁ まぁ

ヘッデンあるし 心配ないよ

大丈夫なのホントに?

たぶんね

ホテルの駐車場に到着

水回りの施設の凍結により

ホテルは臨時休業中

こんにちわぁー

大きな声で挨拶してフロントの

従業員さんにご挨拶

あのぉー

聖山へはゲレンデ登ってった方が

速いですか?

えっ?

今から登るんですか?

大急ぎで行ってきます

昼間一組スノーシューのご夫婦が

山頂に向かいましたが林道を登られたようです

ゲレンデではボーダーの若者が遊んでましたから

トレースはありますよ

ラッキー

お礼を述べていざ出発

鉄塔のある山頂に向けて

ひたすらゲレンデを登っていく

うが

うが

うが うが

うが うが

うが

雪はふくらはぎよりやや深いくらい

トレースがあるのでなんとか登れる

雪質はサラサラではなく

湿ってやや硬い感じ

ハァ

ハァ

ハァ ハァ

ハァ

さすが一か月ぶりともなると

体力の低下 足が重い

あ゛―

大変

どんどん日は暮れはじめ

西側のゲレンデは暗くなっていった

いそげ! いそげ!

ゲレンデを真っ直ぐ登りきり

トレースはなくワカンを履いて左方向の

ゲレンデにとりつく

ちがこさん

ガスが・・・

さっきまで青空だったのに

流れてきたガスで

山頂方向はどんより

ヤバ

急がなくっちゃ!

あまりにノロい ちがこさんに

焦りを感じたのか

ひとしさんは後ろも見ずに山頂を目指す

いいんですぅー

ちがこさんは早く登れません

時間がかかろうと

マイペース

日が落ちかけ暗くなり始めたころ

ようやく山頂に到着

あるはずの三角点は雪の中

景色はどうなの

ちがこさん?

はい はい

こんなだよ

それでも山は ひとちがを

歓迎してくれてるみたいだ

沈んでいく夕日に

北アルプスが姿を見せていたよ

気温はマイナス15度

髪は白く凍り 足元も見えにくくなってきた

帰りましょう

ヘッデン入りますか?

いらないよ

まだ見えるから

無理しちゃって

うるさい

元スキー場なので道迷いすることもなく

トレースに沿って下山開始

ホテルの灯りが見える場所に着いたころには

おまけに見えにくい雪道

お決まりの 転倒

やっぱりね

ホテルの従業員さんが心配してると

申し訳ないので声をかけた

無事下山しました

ありがとうございました

よかったぁー

8時までに帰ってこなかったら

迎えに行こうと話してた所でした

親切な従業員さんの心遣いに感謝

聖山高原でもうひとつ行きたい場所があった

このひとがいる所

でもね

真っ暗じゃ見えないし

天気のいい昼間にもう一度訪れることにする

久しぶりの山歩き

夜行になっちゃったけど

明日のいいウォーミングアップになった

明日も山に登る

人気のある山だけど 冬場はあまり人が入らない

難関コース

どんな山歩きだったのか?

次回のブログのお楽しみ

この日の立ち寄り湯はこちら

この日の立ち寄り湯はこちら

裾花温泉郷 うるおい館

ここの酸っぱいラーメン最高♪

温泉も ひとちがのお気に入り

後編はこちら

後編はこちら