2017年06月13日

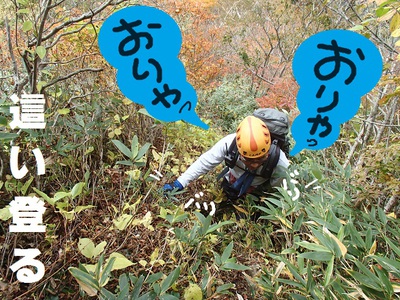

クマやら藪やら落石やら!

2017/06/03

一難去ってまた一難

東 山

(妙高とその周辺エリア)

全山行 551回

写真をクイックすると山行記録を見ることができます

写真をクイックすると山行記録を見ることができます

東山の情報はこちら

東山の情報はこちら

標高 東山 1849m 中西山 1740,8m

天気 晴れ・

晴れ・ 曇り

曇り

山行時間 8時間(休憩を含む)

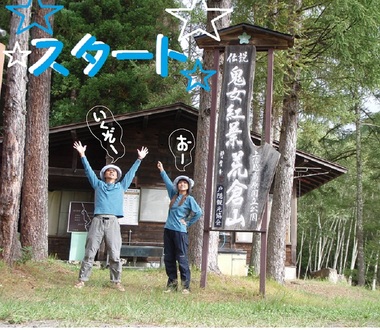

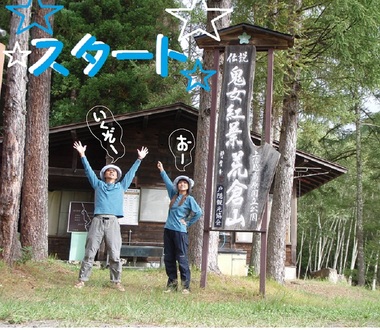

〈コース〉奥裾花観光センターP-奥裾花自然園入口-休憩舎-

稜線分岐-中西山-東山-ピストンでP

東山について

東山ってどこ?

位置を説明すれば 妙高・高妻の西、雨飾山の南? 秘境エリア?

地図を見る限り「 観光自然園の上にある簡単な山でしょ!」と侮っていた

実際は奥深く一筋縄ではピークを踏めない山なのだ

同稜線上には難座と言われる堂津岳が北に位置する

東山もまた堂津岳同様の難座である

ササ多い これが 二座共通の難 であ~る

右奥の一番高いピークが東山

この日の立ち寄り湯はこちら

この日の立ち寄り湯はこちら

裾花峡天然温泉 うるおい館

長野県庁のすぐ近くにある泉質のよいオススメ温泉♪

この日の車泊地はこちら

この日の車泊地はこちら

道の駅 さかきた

超サブかった・・・

夏用のシュラフだったので大苦戦、風ひかなくてよかった。。。

翌日の山歩きはこちら

一難去ってまた一難

東 山

(妙高とその周辺エリア)

全山行 551回

写真をクイックすると山行記録を見ることができます

写真をクイックすると山行記録を見ることができます

東山の情報はこちら

東山の情報はこちら

標高 東山 1849m 中西山 1740,8m

天気

晴れ・

晴れ・ 曇り

曇り山行時間 8時間(休憩を含む)

〈コース〉奥裾花観光センターP-奥裾花自然園入口-休憩舎-

稜線分岐-中西山-東山-ピストンでP

東山について

東山ってどこ?

位置を説明すれば 妙高・高妻の西、雨飾山の南? 秘境エリア?

地図を見る限り「 観光自然園の上にある簡単な山でしょ!」と侮っていた

実際は奥深く一筋縄ではピークを踏めない山なのだ

同稜線上には難座と言われる堂津岳が北に位置する

東山もまた堂津岳同様の難座である

ササ多い これが 二座共通の難 であ~る

右奥の一番高いピークが東山

この日の立ち寄り湯はこちら

この日の立ち寄り湯はこちら

裾花峡天然温泉 うるおい館

長野県庁のすぐ近くにある泉質のよいオススメ温泉♪

この日の車泊地はこちら

この日の車泊地はこちら

道の駅 さかきた

超サブかった・・・

夏用のシュラフだったので大苦戦、風ひかなくてよかった。。。

翌日の山歩きはこちら

2017年04月04日

バックカントリーエアーボート 2017 ♪ Ⅰ

2017/03/25

スキー場クローズを狙って!

霊仙寺山

(妙高とその周辺エリア)

全山行 542回

写真をクイックすると山行メモを見ることができます

霊仙寺山の情報はこちら

霊仙寺山の情報はこちら

標高 霊仙寺山 1875m

天気 晴れ

晴れ

山行時間 6時間30分(休憩を含む)

〈コース〉飯縄スキーリゾートP-ゲレンデ最上部リフト-山頂-

ゲレンデ最上部リフト-エアーボートでゲレンデ滑走-P

霊仙寺山について

霊仙寺山は飯縄山の脇に立つ奥ゆかしい佇まいの山である

山麓の霊仙寺地区は鎌倉・室町時代は山岳仏教の一大拠点だったそうだ

スキー場のゲレンデを登るコースは ほぼ直登でゲレンデ最上部リフトから

先の樹林帯は上部にいくほど急登になる

山頂からは西側を除くパノラマを楽しむことができる

スキー場上の右のピークが霊仙寺山です

霊仙寺山写真館

半分埋もれた案内板 白い団子の花みたい♪

ラッセル!! ガスに突入!!

白坊主の山頂まであと少し♪ 山頂標識と♪

北方向・斑尾山 東方向・登ったゲレンデと北信の山々

お隣の飯縄山ピーク エアーボートでスキー場を下る

山頂からのパノラマ

この日の立ち寄り湯はこちら

この日の立ち寄り湯はこちら

加賀井温泉 一陽館

洗髪・身体を洗うことはできません、入浴のみの温泉です

レトロな佇まい、もちろんお風呂場も・・・

まさに「秘湯」といえる温泉だと思いました 行ってみるべし!

この日の車泊地はこちら

この日の車泊地はこちら

しののい中央公園

町中の公園ですが夜はとても静かでトイレもあります

花の時期がおすすめですね♪

スキー場クローズを狙って!

霊仙寺山

(妙高とその周辺エリア)

全山行 542回

写真をクイックすると山行メモを見ることができます

霊仙寺山の情報はこちら

霊仙寺山の情報はこちら

標高 霊仙寺山 1875m

天気

晴れ

晴れ山行時間 6時間30分(休憩を含む)

〈コース〉飯縄スキーリゾートP-ゲレンデ最上部リフト-山頂-

ゲレンデ最上部リフト-エアーボートでゲレンデ滑走-P

霊仙寺山について

霊仙寺山は飯縄山の脇に立つ奥ゆかしい佇まいの山である

山麓の霊仙寺地区は鎌倉・室町時代は山岳仏教の一大拠点だったそうだ

スキー場のゲレンデを登るコースは ほぼ直登でゲレンデ最上部リフトから

先の樹林帯は上部にいくほど急登になる

山頂からは西側を除くパノラマを楽しむことができる

スキー場上の右のピークが霊仙寺山です

霊仙寺山写真館

半分埋もれた案内板 白い団子の花みたい♪

ラッセル!! ガスに突入!!

白坊主の山頂まであと少し♪ 山頂標識と♪

北方向・斑尾山 東方向・登ったゲレンデと北信の山々

お隣の飯縄山ピーク エアーボートでスキー場を下る

山頂からのパノラマ

この日の立ち寄り湯はこちら

この日の立ち寄り湯はこちら

加賀井温泉 一陽館

洗髪・身体を洗うことはできません、入浴のみの温泉です

レトロな佇まい、もちろんお風呂場も・・・

まさに「秘湯」といえる温泉だと思いました 行ってみるべし!

この日の車泊地はこちら

この日の車泊地はこちら

しののい中央公園

町中の公園ですが夜はとても静かでトイレもあります

花の時期がおすすめですね♪

2016年06月15日

2016年06月14日

2014年10月06日

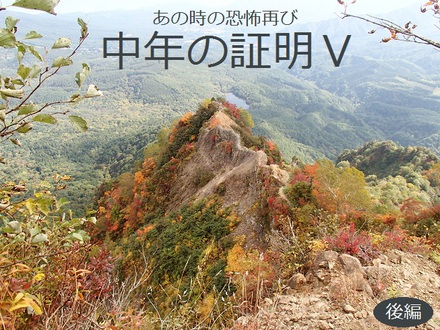

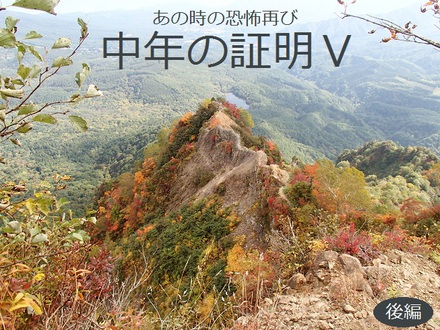

中年の証明Ⅴ 後編♪

2014/09/27

トラバースの鎖は本当にあるのか?

戸隠山 西岳

(妙高周辺エリア)

全山行 424回

西岳の情報はこちら

西岳の情報はこちら

戸隠山の情報はこちら

戸隠山の情報はこちら

前編はこちら

前編はこちら

標高 本院岳 2030m 八方睨 1900m

天気 曇り時々

曇り時々 晴れ

晴れ

全行程山行時間 11時間15分(休憩を含む)

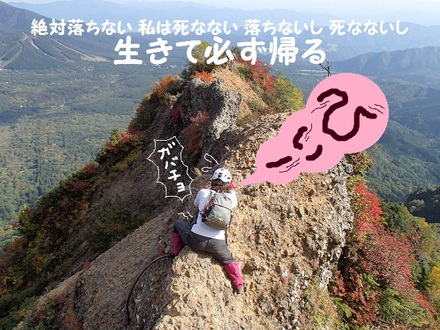

私は落ちない 絶対死なない

私は落ちない 絶対死なない

ブツブツ・・・

前編に引き続き後編のコースの紹介から・・・

前編に引き続き後編のコースの紹介から・・・

西岳から本院岳・八方睨まで稜線を歩く

難関の蟻の塔渡りを下り 戸隠神社奥社へ

鏡池へゴール

後編のコースマップはこちら

後編のコースマップはこちら

後編

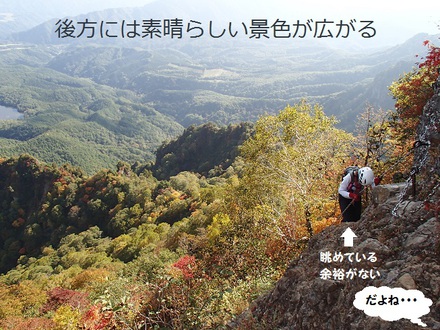

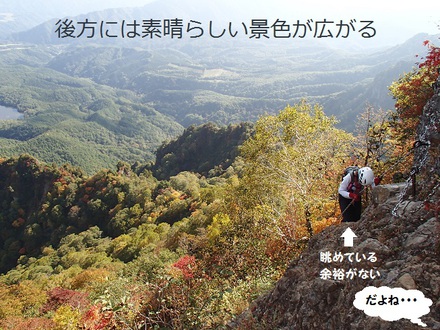

紅葉で山は彩られていた

紅葉で山は彩られていた

西岳から向かう本院岳の尖った峰と

奥には八方睨が見えている

稜線は切れ立った崖の横を

通過していくので気が抜けない

後のことを考慮し 少しでも時間を稼ぎたいので

休憩もそこそこに出発する

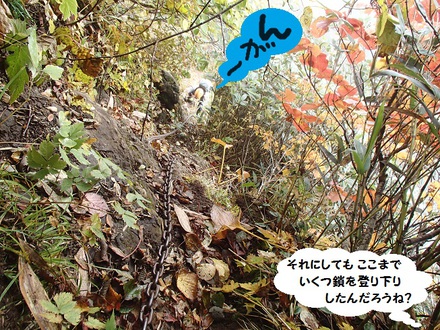

戸隠山の稜線はいくつもアップダウンを

繰り返すコースなので登れば次は下りが待っている

稜線の下り箇所は滑りやすく草を踏むと

足元をすくわれてしまうので注意

鎖がある場所は しっかり鎖をつかみ

ない場所は笹をつかんで慎重に下るしかない

ごめんね 笹

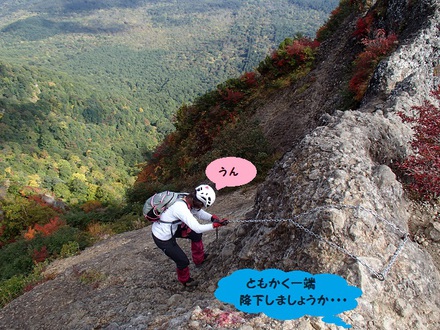

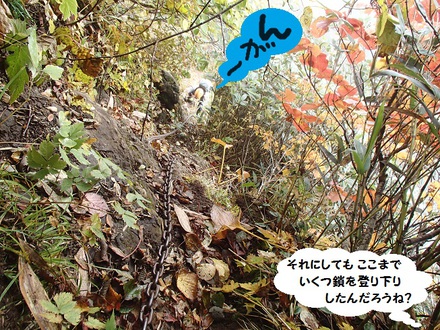

西岳からの最初の難関は

垂直の長い鎖場の降下だった

高度感はバツグンで

とても正面から降りることは不可能だ

後ろ向きで鎖に身体を預け

徐々に降下していくしかない

二人同時に鎖を下るわけにはいかないので

鎖の一番下まで下り合図する

ひとしさ~ん

いいよ~

ここでかなりの時間を費やしたと考えられる

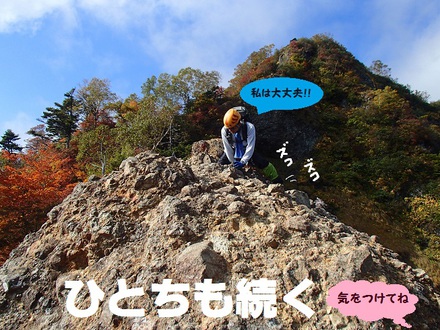

ようやく しっかりした足元の稜線

しばし紅葉を眺めながら稜線歩き

山肌にはモコモコと錦の木々が美しく

ふたりだけの貸切り贅沢山行

こんなに紅葉がきれいな時期は

初めてですね

うん

木の近くまで行っても色が鮮やかで

生き生きしてるよね

時に崖っぷちを歩くような場所

草でズルズル滑って危険な場所もある

40分で通過できるはずのコースは

鎖場と紅葉のおかげで1時間かかった

モサモサと景色のよろしくない本院岳

丁度ガスで景色が

見えなかっただけじゃない?

そうかも

*このころ御嶽山で噴火があった模様

そんなこととは全く知らない ひとちが

ここから最低鞍部まで一端下り

八方睨まで1時間半の長丁場

地図上には「熟達者向き」と記載されているので

どんな稜線なのかわからず気が抜けない

と

これかい

「熟達者向き」ってのは

ヤブのことかな?

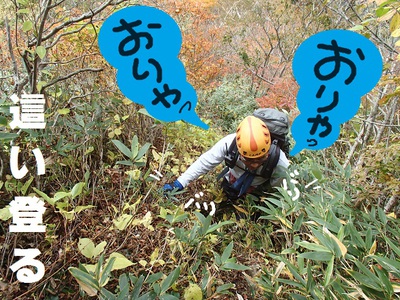

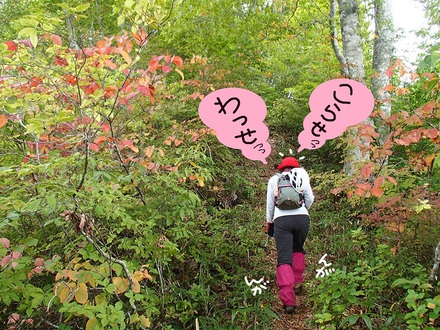

本院岳を過ぎると いきなり道は

こんなになる

ヤブは慣れてますけど

なんとかなりますか?

道はあるよ

迷うこともなさそうだけど

バサバサ草がひどいねぇ~

ブツブツ文句を言いながら

草をかきわけて進んだ

ヤブ地帯から脱出するまで

随分時間がかかったような気がする

目指す八方睨までの稜線は長く

本院岳からたった1時間半で

到達できるとは思えない

テンション下降

と

横に何かぶら下がっている

赤いロープを目で追ってみれば

ロープを下り横移動

その先は長い垂直の鎖につながる

登りでハンパなく体力使っちゃったから

下りの鎖も大変だよね

それでも下らにゃ

先には進めん

下った先は またもや横移動の鎖

山の傾斜はそれほどでもないが

足元が滑りやすいので注意が必要

慎重に鎖を通過

ようやく最低鞍部あたりまで

下ったんだと思う

徐々に八方睨が近づいてくると

てっぺんにある岩が大きく見える

見えてもなかなかつかない八方睨

再び稜線は歩きやすきなり

小さなアップダウンを繰り返していく

長いねぇ~

長いねぇ~

最後にひと登り

山斜面を這い登れば八方睨

ようやく人の声が聞こえる場所に

到着できた と思った

シーン

誰もいない

なんで?

賑わっているであろうと思っていた場所に

誰もいないってのはとても不思議

なんか一日中人と会わなかったね

はい 動物とも

八方睨で地図を眺め

溜息連発の ちがこさん

ちがこさんの後方には

じゃ~ん

あのコワい場所

また通過しなきゃいけない

怖気づいていたら帰れない

こーなったら行くしかない

落ちなきゃいいんだよ 落ちなきゃ

紅葉で飾られた蟻の塔渡り

紅葉で飾られた蟻の塔渡り

ここにも誰もいないのは何でかな?

いいじゃないですか

人の事を気にせずに時間をかけて渡れますよ

でも落ちたら誰も気が付いてくんないよ

落ちなきゃいいんです

落ちなきゃ

前回の時はガスで周囲の様子は

よく見えてなかったのもある

コワいと思いつつもあの日 あの場所を

通過できたのは奇跡的だったのかもしれない

今日は視界を遮る物は何もない

スパっと切れ立った尾根は

怖さ倍増

そして今回最大の問題は下りだってこと

果たして通過できるのか?

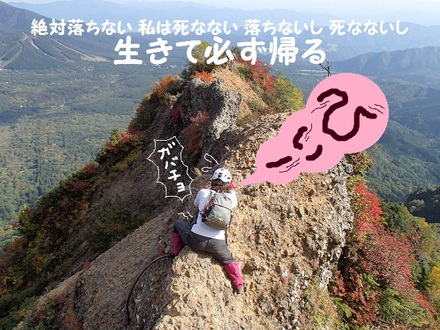

最初の難関はここ

ちがこさんが座っている場所は

剣の刃渡り手前の盛り上がった部分

この位置までも切れ立った岩の上を這い

死ぬ思いでこの体制にこぎつけた

おおげさじゃない?

いいの

そして ちがこさんの足元の岩は細く

降下気味で手を後ろにつきながら前進するしかない

横が切れ立っているので両足で岩を挟み

前のめりになるのを堪えながら前進

左の鉄の棒までなんとか進めば

今度は岩を這う登りになる

体制を前向きに整えて

岩にしがみつき少しずつお尻で移動する

前向きに体制を整える瞬間が激コワ

移動途中に横を見るとこんな

ここをへっちゃらで立ったまま

渡る人もいるみたいだけど

ちがこさん的には信じられない

ともかく安全第一で通過するのみ

通過する前に ひとしさんと

約束したことがある

1 どんなに苦しい体制になっても

絶対岩にしがみついて落ちないこと

2 確実に安全に通過するため

尾根の上をむやみに立ちあがって歩かないこと

よっしゃ

気合を入れた

なるべく横を見ないで目の前の岩だけ

見るように努力した

声に出して呪文のように叫ぶ

私は落ちない 絶対死なない

私は落ちない 絶対死なない

ブツブツ・・・

後方で ひとしさんが言った

何ブツブツ言ってるんですか?

うるさいな

人間というのは一度怖い思いをすると

トラウマになって怖さは倍増になる

見るに堪えない情けない体制で

なんとか安全な場所まで移動

今度は ひとしさんの番

私はフツーに歩けそうですけど

や やめて

お願いだから這ってきて

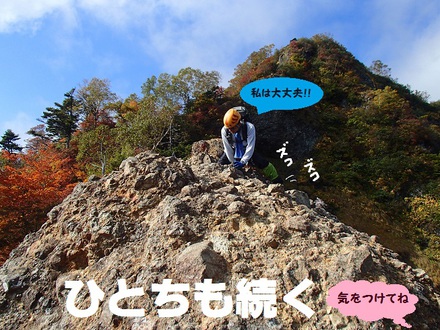

剣の刃渡りクリア

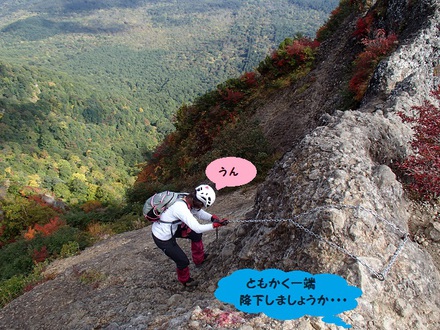

先に見える杭までは一端鎖で降下し

岩をトラバースして再び尾根上部に上がる

そこから先は下り気味の細尾根を

立ち上がって歩くイヤな場所

どうする?

ちがこさん?

前回 ちがこさんが尾根の上から見たという

鎖のトラバース道は本当にあるのか?

もし あるのなら細尾根を歩かずに

通過できるかもしれない

淡い期待を持ちながら尾根上部に上がるための

ポイントまで移動する

あ あったぁー

錆び色に変色しているものの

尾根に上がるピカピカの鎖とは別に

尾根を並行して移動できる鎖を発見

なんか新しい鎖より細いし

古そうですが大丈夫かな?

先にもちゃんとありますか?

鎖の先を目で追うと

鎖は先までちゃんと張られている

うん

行けそう

あの日転落した方の友人の記録

あの日転落した方の友人の記録

尾根に再び上がることなく横移動

塔渡りの端に鎖で這いあがった

目の錯覚じゃなかった

鎖はちゃんとあった

あの日 転落した登山者の仲間が

道を塞いでいたから降下する鎖に

気付かなかったんだ

ちがこさんはその先の胸突き岩を越えて

尾根を歩いたんだよね

うん

危険回避するための鎖があっても

毎年必ず事故が起こるという蟻の塔渡り

無理をせず安全に通過することをおすすめする

中年の証明

よく探せば 危険な場所も何らかの方法で

回避できることを証明できた

ここで安心しちゃいけない

鎖場が終わったわけぢゃない

蟻の塔渡り直下には

かなり長い鎖場があるので注意

ほぼ垂直なので鎖に吊る下がっている滞空時間を考え

下る前に十分休憩を取ることをおすすめする

次々と現れる鎖場は延々と続くので

登りとは違う疲れが手や腕を襲う

どこまでも どこまでも

延々と鎖場が続く

それでも地道に下って行けば

いつかは鎖場も終わるわけだ

そういうこと

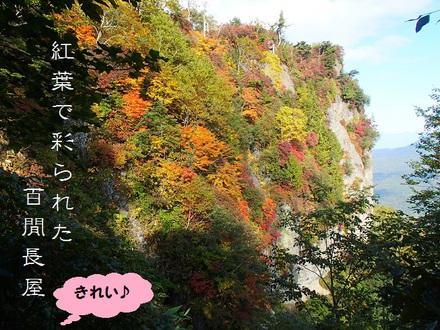

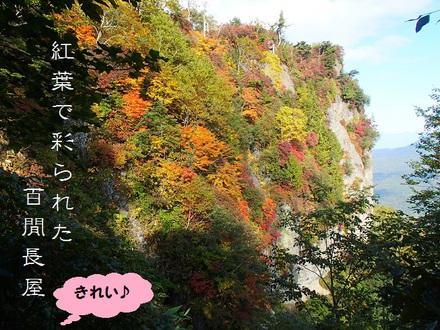

百閒長屋に住んでいるお地蔵さんに

よーくお礼を述べた

大変だった鎖場

大変だった蟻の塔渡り

奥社まで下ると観光客が夕方だというのに

ひっきりなしで神社は大賑わい

人と会うこともなかった山とは大違いですね

ホント ホント

鎖の謎が解けたことによって

ちがこさんにも大きな心の変化

二度と歩きたくないコースだったけど

安全なトラバースの鎖があったから

また登ってもいいかな? な~んてね

*但し 蟻の渡り先の剣の刃渡りには鎖や

トラバース道はないのでコワいよ

みなさまに最後にもう一度

戸隠山はどのコースも難関が多く危険な山です

山行計画をする場合は万全なる装備と

余裕ある山行時間を考えて行動お願いします

登山届も忘れずに提出してね

トラバースの鎖は本当にあるのか?

戸隠山 西岳

(妙高周辺エリア)

全山行 424回

西岳の情報はこちら

西岳の情報はこちら

戸隠山の情報はこちら

戸隠山の情報はこちら

前編はこちら

前編はこちら

標高 本院岳 2030m 八方睨 1900m

天気

曇り時々

曇り時々 晴れ

晴れ全行程山行時間 11時間15分(休憩を含む)

私は落ちない 絶対死なない

私は落ちない 絶対死なない

ブツブツ・・・

前編に引き続き後編のコースの紹介から・・・

前編に引き続き後編のコースの紹介から・・・西岳から本院岳・八方睨まで稜線を歩く

難関の蟻の塔渡りを下り 戸隠神社奥社へ

鏡池へゴール

後編のコースマップはこちら

後編のコースマップはこちら

後編

紅葉で山は彩られていた

紅葉で山は彩られていた

西岳から向かう本院岳の尖った峰と

奥には八方睨が見えている

稜線は切れ立った崖の横を

通過していくので気が抜けない

後のことを考慮し 少しでも時間を稼ぎたいので

休憩もそこそこに出発する

戸隠山の稜線はいくつもアップダウンを

繰り返すコースなので登れば次は下りが待っている

稜線の下り箇所は滑りやすく草を踏むと

足元をすくわれてしまうので注意

鎖がある場所は しっかり鎖をつかみ

ない場所は笹をつかんで慎重に下るしかない

ごめんね 笹

西岳からの最初の難関は

垂直の長い鎖場の降下だった

高度感はバツグンで

とても正面から降りることは不可能だ

後ろ向きで鎖に身体を預け

徐々に降下していくしかない

二人同時に鎖を下るわけにはいかないので

鎖の一番下まで下り合図する

ひとしさ~ん

いいよ~

ここでかなりの時間を費やしたと考えられる

ようやく しっかりした足元の稜線

しばし紅葉を眺めながら稜線歩き

山肌にはモコモコと錦の木々が美しく

ふたりだけの貸切り贅沢山行

こんなに紅葉がきれいな時期は

初めてですね

うん

木の近くまで行っても色が鮮やかで

生き生きしてるよね

時に崖っぷちを歩くような場所

草でズルズル滑って危険な場所もある

40分で通過できるはずのコースは

鎖場と紅葉のおかげで1時間かかった

モサモサと景色のよろしくない本院岳

丁度ガスで景色が

見えなかっただけじゃない?

そうかも

*このころ御嶽山で噴火があった模様

そんなこととは全く知らない ひとちが

ここから最低鞍部まで一端下り

八方睨まで1時間半の長丁場

地図上には「熟達者向き」と記載されているので

どんな稜線なのかわからず気が抜けない

と

これかい

「熟達者向き」ってのは

ヤブのことかな?

本院岳を過ぎると いきなり道は

こんなになる

ヤブは慣れてますけど

なんとかなりますか?

道はあるよ

迷うこともなさそうだけど

バサバサ草がひどいねぇ~

ブツブツ文句を言いながら

草をかきわけて進んだ

ヤブ地帯から脱出するまで

随分時間がかかったような気がする

目指す八方睨までの稜線は長く

本院岳からたった1時間半で

到達できるとは思えない

テンション下降

と

横に何かぶら下がっている

赤いロープを目で追ってみれば

ロープを下り横移動

その先は長い垂直の鎖につながる

登りでハンパなく体力使っちゃったから

下りの鎖も大変だよね

それでも下らにゃ

先には進めん

下った先は またもや横移動の鎖

山の傾斜はそれほどでもないが

足元が滑りやすいので注意が必要

慎重に鎖を通過

ようやく最低鞍部あたりまで

下ったんだと思う

徐々に八方睨が近づいてくると

てっぺんにある岩が大きく見える

見えてもなかなかつかない八方睨

再び稜線は歩きやすきなり

小さなアップダウンを繰り返していく

長いねぇ~

長いねぇ~

最後にひと登り

山斜面を這い登れば八方睨

ようやく人の声が聞こえる場所に

到着できた と思った

シーン

誰もいない

なんで?

賑わっているであろうと思っていた場所に

誰もいないってのはとても不思議

なんか一日中人と会わなかったね

はい 動物とも

八方睨で地図を眺め

溜息連発の ちがこさん

ちがこさんの後方には

じゃ~ん

あのコワい場所

また通過しなきゃいけない

怖気づいていたら帰れない

こーなったら行くしかない

落ちなきゃいいんだよ 落ちなきゃ

紅葉で飾られた蟻の塔渡り

紅葉で飾られた蟻の塔渡り

ここにも誰もいないのは何でかな?

いいじゃないですか

人の事を気にせずに時間をかけて渡れますよ

でも落ちたら誰も気が付いてくんないよ

落ちなきゃいいんです

落ちなきゃ

前回の時はガスで周囲の様子は

よく見えてなかったのもある

コワいと思いつつもあの日 あの場所を

通過できたのは奇跡的だったのかもしれない

今日は視界を遮る物は何もない

スパっと切れ立った尾根は

怖さ倍増

そして今回最大の問題は下りだってこと

果たして通過できるのか?

最初の難関はここ

ちがこさんが座っている場所は

剣の刃渡り手前の盛り上がった部分

この位置までも切れ立った岩の上を這い

死ぬ思いでこの体制にこぎつけた

おおげさじゃない?

いいの

そして ちがこさんの足元の岩は細く

降下気味で手を後ろにつきながら前進するしかない

横が切れ立っているので両足で岩を挟み

前のめりになるのを堪えながら前進

左の鉄の棒までなんとか進めば

今度は岩を這う登りになる

体制を前向きに整えて

岩にしがみつき少しずつお尻で移動する

前向きに体制を整える瞬間が激コワ

移動途中に横を見るとこんな

ここをへっちゃらで立ったまま

渡る人もいるみたいだけど

ちがこさん的には信じられない

ともかく安全第一で通過するのみ

通過する前に ひとしさんと

約束したことがある

1 どんなに苦しい体制になっても

絶対岩にしがみついて落ちないこと

2 確実に安全に通過するため

尾根の上をむやみに立ちあがって歩かないこと

よっしゃ

気合を入れた

なるべく横を見ないで目の前の岩だけ

見るように努力した

声に出して呪文のように叫ぶ

私は落ちない 絶対死なない

私は落ちない 絶対死なない

ブツブツ・・・

後方で ひとしさんが言った

何ブツブツ言ってるんですか?

うるさいな

人間というのは一度怖い思いをすると

トラウマになって怖さは倍増になる

見るに堪えない情けない体制で

なんとか安全な場所まで移動

今度は ひとしさんの番

私はフツーに歩けそうですけど

や やめて

お願いだから這ってきて

剣の刃渡りクリア

先に見える杭までは一端鎖で降下し

岩をトラバースして再び尾根上部に上がる

そこから先は下り気味の細尾根を

立ち上がって歩くイヤな場所

どうする?

ちがこさん?

前回 ちがこさんが尾根の上から見たという

鎖のトラバース道は本当にあるのか?

もし あるのなら細尾根を歩かずに

通過できるかもしれない

淡い期待を持ちながら尾根上部に上がるための

ポイントまで移動する

あ あったぁー

錆び色に変色しているものの

尾根に上がるピカピカの鎖とは別に

尾根を並行して移動できる鎖を発見

なんか新しい鎖より細いし

古そうですが大丈夫かな?

先にもちゃんとありますか?

鎖の先を目で追うと

鎖は先までちゃんと張られている

うん

行けそう

あの日転落した方の友人の記録

あの日転落した方の友人の記録

尾根に再び上がることなく横移動

塔渡りの端に鎖で這いあがった

目の錯覚じゃなかった

鎖はちゃんとあった

あの日 転落した登山者の仲間が

道を塞いでいたから降下する鎖に

気付かなかったんだ

ちがこさんはその先の胸突き岩を越えて

尾根を歩いたんだよね

うん

危険回避するための鎖があっても

毎年必ず事故が起こるという蟻の塔渡り

無理をせず安全に通過することをおすすめする

中年の証明

よく探せば 危険な場所も何らかの方法で

回避できることを証明できた

ここで安心しちゃいけない

鎖場が終わったわけぢゃない

蟻の塔渡り直下には

かなり長い鎖場があるので注意

ほぼ垂直なので鎖に吊る下がっている滞空時間を考え

下る前に十分休憩を取ることをおすすめする

次々と現れる鎖場は延々と続くので

登りとは違う疲れが手や腕を襲う

どこまでも どこまでも

延々と鎖場が続く

それでも地道に下って行けば

いつかは鎖場も終わるわけだ

そういうこと

百閒長屋に住んでいるお地蔵さんに

よーくお礼を述べた

大変だった鎖場

大変だった蟻の塔渡り

奥社まで下ると観光客が夕方だというのに

ひっきりなしで神社は大賑わい

人と会うこともなかった山とは大違いですね

ホント ホント

鎖の謎が解けたことによって

ちがこさんにも大きな心の変化

二度と歩きたくないコースだったけど

安全なトラバースの鎖があったから

また登ってもいいかな? な~んてね

*但し 蟻の渡り先の剣の刃渡りには鎖や

トラバース道はないのでコワいよ

みなさまに最後にもう一度

戸隠山はどのコースも難関が多く危険な山です

山行計画をする場合は万全なる装備と

余裕ある山行時間を考えて行動お願いします

登山届も忘れずに提出してね

2014年10月04日

中年の証明Ⅴ 前編♪

2014/09/27

鎖場の連続!

戸隠山・西岳

(妙高周辺エリア)

全山行 424回

西岳の情報はこちら

西岳の情報はこちら

予告編はこちら

予告編はこちら

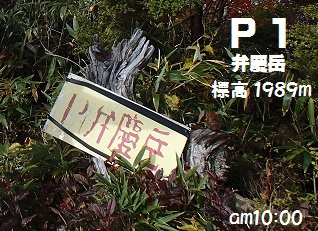

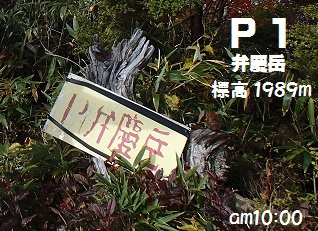

標高 P1(弁慶岳) 1989m 西岳 2053m

天気 曇り時々

曇り時々 晴れ

晴れ

全行程山行時間 11時間15分(休憩を含む)

*西岳コースは人数が多いと不利です

(常に鎖場で登り下りを待たなくてはいけないからです )

)

西岳は一般道ではありません

危険個所が多々あるのでヘルメットは装備しましょう

〈右回りコース〉鏡池(6:00)-登山口-天狗原牧草地-P1(10:00-10:20)-

西岳(11:00-11:10)-本院岳(12:00-12:10)-八方睨(2:00-2:20)-

戸隠神社奥社(4:10-4:25)-随神門-天命稲荷-鏡池(5:15)

戸隠連峰とは

北から乙妻・高妻の裏山、五地蔵岳・戸隠山の表山、

本院岳・西岳などの西岳連峰等三つのブロックが

弓なりに連なった20km近い連峰である

戸隠表山でも峨々として連なる岩塊で東面は

鋭い懸崖絶壁と表現されている

更に、鋸状の岩稜が連なり戸隠高原から荒々しい山容を仰ぎみると

険しくて近寄りがたく登ることができるのかと不安になるのが西岳である

じゃ さっそく登ってみようか

西岳

前編

鏡池に着くまでに散々悩んだあげく

結局 右回りコースで西岳を目指すことにした

時間的には戸隠の奥社から周遊する

左回りコースの方が断然早い

しかぁ~し 下山時 暗くなってしまったら

奥社の方から下る方が無難と考えた

不安なのは蟻の塔渡りだよね

怖さを克服することができるのかな?

前回 登りで すご~く怖い思いをしたのに

今回は下りで通過しなければいけないので

怖さ倍増 だと思う

トラバースの鎖の確認はしたいけど

あそこを歩くかと思うとぞっとするよ

でも行くんでしょ?

そう

*この時点で ちがこさんはP1尾根上にも

西岳の蟻の塔渡り なるものがあることを

勉強不足のため知らなかった

当日の朝 鏡池から見えた戸隠山

残念なことによく見たい稜線は雲の中

これじゃ どこを歩くのかさえ不明

ということで 翌日の朝撮影した写真を

ご覧いただきながら ちょっと説明

まず前編は・・・

鏡池から P1尾根を登り無念の峰を通過しP1へ

P1からは西岳まで稜線歩き

前編のコースマップはこちら

前編のコースマップはこちら

それではいよいよ本編に

東方向の空は明るかった

今回は危険な山ということで

ヘルメットを準備

ザックには簡易ロープも二本

果たして使うような場面があるのか?

しばし舗装路を歩いて登山ポストが目印の

西岳登山口を見つけた

いよいよですね

うん

さっそく沢に沿ってずんずん下っていく

山を登るのに なんで下るんだろ?

一般道とは違い

いつ最後に人が歩いたかもわからないような

地味なコースに思えた

別の登山口からの合流地点

狭い へつりのトラバース道は歩きにくい上

つかまるものもないので怖い

ひゃぁ~っ

下山コースをこっちにしなくてよかったよね

暗くなって疲れてたら下に落ちちゃうかも

そうですね

足場が悪くて危険ですね

神社の方なら人もいるし観光路ですから

安心して歩けます

上楠川は灌水期のためか水量は少ない

いつものように 足をドブンと

突っ込むような渡渉はない

小さな道標や赤テープもあるので

確認しながら渡渉すれば完璧

渡渉が終わるとP1に向けて登ることになる

展望は得られないので忍耐で登っていくしかない

P1まで4時間半も登る

いったいどんなコースなんだろう?

しばらく登っていくと

ひろ~い草原にポンと出た

ここはいったい何?

牧草地って記載があるわけだから

牛とか馬とか放し飼いにしてあるとか?

ヤギがいたりして

アルプスじゃあるまいし

天狗原を過ぎると同時に

フツーの山に戻った

赤く色づき始めた木が展望のない尾根歩きを

楽しませてくれる

ミズナラ・ブナ・ダケカンバ

ミズナラ・ブナ・ダケカンバ

一刻も早く景色のいい稜線に出たい

そんな思いが頭の中に常にあるので

ピッチは速く休むことなくずんずん登った

危険な場所もなく順調だった

凝灰質集塊岩の峰の荒々しい姿が現れ始める

鋭い峰も紅葉した木々が彩り

怖さより うっとりと眺めてしまう

最初の鎖場に到着

ここからはヘルメット装着

大岩の左を移動し

10m程の垂直の岩をゴボウで登る

岩はボコボコしているので足場もあり

杭もあるので難しいことはなかった

登った上から眺めると 鎖は長く

手を放して落ちたら悲惨だろうな~

と ひとしさんを眺めながら思った

パワフルにいかなくっちゃね

パワフルに

鎖を一本登ると世界が変わる

樹林帯の中とは違う

足元スースーの世界

それでも亜高山なので笹や植物が尾根にはあるため

岩峰のアルプスのような恐さみたいなのはない

もう少し天気がよくなればいいのにね

そうですが こればっかりは

どうにもなりませんからねー

景色が徐々によくなり

更に美しくなっていく山

ちょっともっさりしてるけど

落ち着ける場所に到着

里の人の話

西岳の登山道を整備のため戸隠遭対連の人が

笹を刈っている最中 熊に遭遇

機械音も平気で 逃げようともしない熊

怖くなって逃げ帰ったそうだ

そのため最近登山道は整備されていないとか・・・

ヤバくないですか?

この辺り?

こんな険しい場所に熊って出るの?

そりゃ 熊は木登り得意ですから

へぇー

ここで会いたくないよね

しばし休憩

その先に待っていたのは

高度感バツグンのすてきな鎖場

最初は岩壁を鎖で横移動 次に岩壁を上に向かって

何本も鎖はつけられていた

下を見るとコワ

こーゆー場所は

ひたすら鎖のある方向を見て登るのみ

って言いつつも ついつい見ちゃうんだよね

東面の岩壁は ともかく長丁場の鎖場

鎖を一本登るごとに声を上げて合図する

一人ずつ登るから時間がかかるんだね

そうーゆーこと

次第に腕はプルプルと痙攣のような

感じに震えてくる

ヤバい ヤバい

それでも絶対鎖は放しちゃいけない

鎖はいったい何本あるのか?

本日はありがたいことに下方向にはガスがかかり

足元スースー感も半減されているように思えた

これが晴れた日なら

足がすくむに違いない

ようやく岩壁の鎖が終わったと思ったら

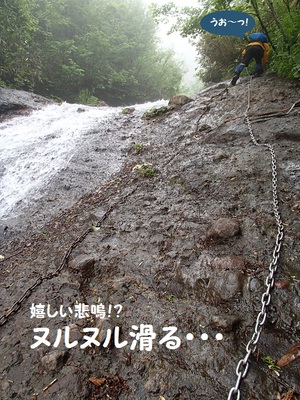

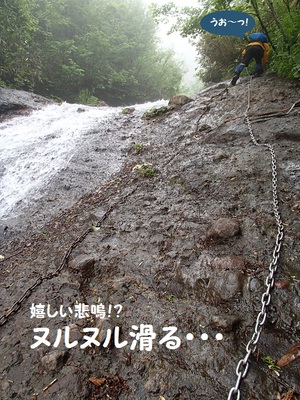

次は 滑って登れない笹を刈った鎖場

鎖がついている場所はまだマシで

つかむ物がない場所は 両脇に生えた笹に

よ~くお願いしてつかませてもらうしかない

土も湿っているので滑りやすい

これぞ二重苦

やっとこさっとこ笹の急坂を登りきると

これまたもさもさの休憩地

ぢゃなかった 無念の峰じゃん

錆びた看板がブキミ

ここまではずっと登りの鎖

でもね この先は・・・

切れ立った岩の上から下を見ると尾根道はある

高さ10mほど

左側の尾根に上手く降りられればいいけど

右に落ちればお陀仏だ

覗き込むと1.5mくらい下に岩を横にトラバースする

ように鎖がつけられていた

鎖をつかみ ゆっくり後ろ向きで降下する

横移動するための足場となるボルトになんとか足を乗せたい

何度も足をのばしてボルトの上に足を置こうとするけど

微妙に届かない上 ボルトは地味に斜めで

滑って足が上手くかからない

どうすりゃいいの?

上から見ている ひとしさんからすれば

ちょっと足をのばせば届くであろうボルトに

足をかけない ちがこさんが鈍く見えたことだろう

ちがこさん的には必死なのに

なんとか体制を保ちながら

落っこちる覚悟で足をボルトにのばす

あ゛―

なんとか乗っかった

横移動して気が付いた

今度は梯子に手が届かない

これをクリアするためには鎖に吊る下がりながら

梯子にとびつくしかないのか?

できるんかい

コワい

心臓がバクバクする

もし手を放したら確実に尾根には落ちずに

崖の下に落っこちるはず

ヤバい ヤバい

そう思いつつも なかなか勇気がでないので

鎖に頼り梯子にとび移れない

時間は刻々と進んで行く

これ以上このままいたら とび移る前に

鎖から手が離れちゃうかも

ひゃぁ~っ

意を決してとび移った

梯子に移動したものの

またもや問題発生

梯子に移るまでに腕が疲労してしまい

今度はつかんだ梯子がしっかり持てない

梯子は岩からオーバーハングしているので

ひっくり返って落ちそうな感覚になる

ヤバい ヤバい

確実に梯子を下り尾根上に着地

続いて梯子を下りてきた ひとしさんが一言

私はボルトにも足が届きましたから

何の問題もありませんでしたよ

あ そう

*この鎖・梯子は女性に優しくないです

やっと危ない場所を通過した

今度は降下する鎖を後ろ向きで

ズルズル下っていく

が

後ろ向きで下ったらから気が付かなかった

ガスで先がよく見えなかったのもある

実際の所 見えていなくてよかったのだ

まさか 先に 西岳の蟻の塔渡り が待ち構えているなんて

想像もしてなかったから

なんだか 尾根が狭くなって

コワいけど先に進むね

西岳の蟻の塔渡りとは知らず

どんどん細尾根を渡る ちがこさん

横が断崖絶壁だとも知らず

ひょこひょこ渡った

ひとしさんいいよー

ここは八方睨直下の蟻の塔渡りより

尾根幅も広く距離も短い

ひとしさんの勇士を撮影しようと先の鎖を登った

位置からカメラを構えた時 レンズ越しに手が震えた

げっ 激コワぢゃん

目の前に鎖がある

見上げたらほぼ垂直な上バカ長い

登っている途中で鎖から手を放したら

またもや崖から下に落っこちるだろう

こーなったら一気にこの長い鎖を

登りきらなければ力尽きちゃうだろうな

掛け声と同時に むんずと鎖をつかむと

ちがこさんは岩を登った

今までに こんなにたくさんの鎖を

登ったり下ったりしたのは妙義山以来のこと

どっちが大変?

どっちも大変

登りきると別世界が待っていた

今までガスの中だった稜線が紅葉と青空に囲まれ

ご褒美のようにこっちを見ている

ここまで恐ろしい思いをしながら

鎖場をクリアできたことが嬉しかった

疲れた身体も一気に回復していくのがわかる

がんばった自分たちが誇らしかった

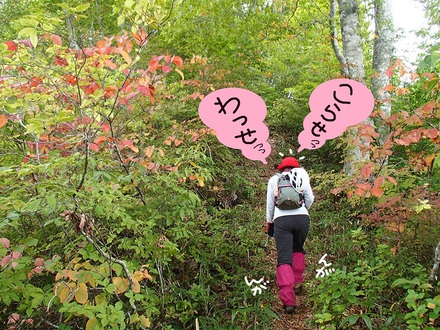

早くP1に到着したいですね

うん あとひと登り

登れば登るほど

ガスは消え 青空が広がる

わ~お

最高じゃん

紅葉真っ盛り

紅葉真っ盛り

岩肌に大きく赤ペンキが見える

いよいよP1

赤ペンキまで登れば稜線上に出たってこと

少し外れたピークに向かう

古ぼけた看板

ピークにいたひと

ありゃ?

よーく考えたらここまで 誰ともすれ違わなかったし

抜かれてもいないけど登ってる人いないのかな?

そうみたいですね

もしかして貸切りかな?

まだ先は長いので休憩も短時間

身体にムチ打って稜線を西岳に向かって進む

尾根は崖横を歩くものの

あまりコワさもない

でもすぐ横は注意して歩かなきゃね

小さなアップダウンを繰り返し

すてきな稜線歩きが続く

コワい鎖場がもうなければいい と思った

できれば八方睨直下の蟻の塔渡りもパスしたい

でも行くんでしょ?

うん

あまりのきれいさに

写真を撮りまくった

200枚はとったかも

滑って登りにくい急坂は

笹のお世話になりっぱなし

四足歩行

振り返りざまに横を見れば

すばらしい景色が広がっている

見せて! 見せて!

30分で歩くはずの西岳までの稜線は

景色のおかげで随分オーバー気味

いいじゃないですか

登りが早かったですから

そうだよね

ここで楽しまなきゃいつ楽しむ?

「大変な山シリーズ」でなかなか手がつけられなかった

戸隠山・西岳のピークに今立った

そこから見えた景色

これから先 まだ危険な場所が待ち構えているのを

知らぬが仏の ひとちがであ~る

後編はこちら

鎖場の連続!

戸隠山・西岳

(妙高周辺エリア)

全山行 424回

西岳の情報はこちら

西岳の情報はこちら

予告編はこちら

予告編はこちら

標高 P1(弁慶岳) 1989m 西岳 2053m

天気

曇り時々

曇り時々 晴れ

晴れ全行程山行時間 11時間15分(休憩を含む)

*西岳コースは人数が多いと不利です

(常に鎖場で登り下りを待たなくてはいけないからです

)

)西岳は一般道ではありません

危険個所が多々あるのでヘルメットは装備しましょう

〈右回りコース〉鏡池(6:00)-登山口-天狗原牧草地-P1(10:00-10:20)-

西岳(11:00-11:10)-本院岳(12:00-12:10)-八方睨(2:00-2:20)-

戸隠神社奥社(4:10-4:25)-随神門-天命稲荷-鏡池(5:15)

戸隠連峰とは

北から乙妻・高妻の裏山、五地蔵岳・戸隠山の表山、

本院岳・西岳などの西岳連峰等三つのブロックが

弓なりに連なった20km近い連峰である

戸隠表山でも峨々として連なる岩塊で東面は

鋭い懸崖絶壁と表現されている

更に、鋸状の岩稜が連なり戸隠高原から荒々しい山容を仰ぎみると

険しくて近寄りがたく登ることができるのかと不安になるのが西岳である

じゃ さっそく登ってみようか

西岳

前編

鏡池に着くまでに散々悩んだあげく

結局 右回りコースで西岳を目指すことにした

時間的には戸隠の奥社から周遊する

左回りコースの方が断然早い

しかぁ~し 下山時 暗くなってしまったら

奥社の方から下る方が無難と考えた

不安なのは蟻の塔渡りだよね

怖さを克服することができるのかな?

前回 登りで すご~く怖い思いをしたのに

今回は下りで通過しなければいけないので

怖さ倍増 だと思う

トラバースの鎖の確認はしたいけど

あそこを歩くかと思うとぞっとするよ

でも行くんでしょ?

そう

*この時点で ちがこさんはP1尾根上にも

西岳の蟻の塔渡り なるものがあることを

勉強不足のため知らなかった

当日の朝 鏡池から見えた戸隠山

残念なことによく見たい稜線は雲の中

これじゃ どこを歩くのかさえ不明

ということで 翌日の朝撮影した写真を

ご覧いただきながら ちょっと説明

まず前編は・・・

鏡池から P1尾根を登り無念の峰を通過しP1へ

P1からは西岳まで稜線歩き

前編のコースマップはこちら

前編のコースマップはこちら

それではいよいよ本編に

東方向の空は明るかった

今回は危険な山ということで

ヘルメットを準備

ザックには簡易ロープも二本

果たして使うような場面があるのか?

しばし舗装路を歩いて登山ポストが目印の

西岳登山口を見つけた

いよいよですね

うん

さっそく沢に沿ってずんずん下っていく

山を登るのに なんで下るんだろ?

一般道とは違い

いつ最後に人が歩いたかもわからないような

地味なコースに思えた

別の登山口からの合流地点

狭い へつりのトラバース道は歩きにくい上

つかまるものもないので怖い

ひゃぁ~っ

下山コースをこっちにしなくてよかったよね

暗くなって疲れてたら下に落ちちゃうかも

そうですね

足場が悪くて危険ですね

神社の方なら人もいるし観光路ですから

安心して歩けます

上楠川は灌水期のためか水量は少ない

いつものように 足をドブンと

突っ込むような渡渉はない

小さな道標や赤テープもあるので

確認しながら渡渉すれば完璧

渡渉が終わるとP1に向けて登ることになる

展望は得られないので忍耐で登っていくしかない

P1まで4時間半も登る

いったいどんなコースなんだろう?

しばらく登っていくと

ひろ~い草原にポンと出た

ここはいったい何?

牧草地って記載があるわけだから

牛とか馬とか放し飼いにしてあるとか?

ヤギがいたりして

アルプスじゃあるまいし

天狗原を過ぎると同時に

フツーの山に戻った

赤く色づき始めた木が展望のない尾根歩きを

楽しませてくれる

ミズナラ・ブナ・ダケカンバ

ミズナラ・ブナ・ダケカンバ

一刻も早く景色のいい稜線に出たい

そんな思いが頭の中に常にあるので

ピッチは速く休むことなくずんずん登った

危険な場所もなく順調だった

凝灰質集塊岩の峰の荒々しい姿が現れ始める

鋭い峰も紅葉した木々が彩り

怖さより うっとりと眺めてしまう

最初の鎖場に到着

ここからはヘルメット装着

大岩の左を移動し

10m程の垂直の岩をゴボウで登る

岩はボコボコしているので足場もあり

杭もあるので難しいことはなかった

登った上から眺めると 鎖は長く

手を放して落ちたら悲惨だろうな~

と ひとしさんを眺めながら思った

パワフルにいかなくっちゃね

パワフルに

鎖を一本登ると世界が変わる

樹林帯の中とは違う

足元スースーの世界

それでも亜高山なので笹や植物が尾根にはあるため

岩峰のアルプスのような恐さみたいなのはない

もう少し天気がよくなればいいのにね

そうですが こればっかりは

どうにもなりませんからねー

景色が徐々によくなり

更に美しくなっていく山

ちょっともっさりしてるけど

落ち着ける場所に到着

里の人の話

西岳の登山道を整備のため戸隠遭対連の人が

笹を刈っている最中 熊に遭遇

機械音も平気で 逃げようともしない熊

怖くなって逃げ帰ったそうだ

そのため最近登山道は整備されていないとか・・・

ヤバくないですか?

この辺り?

こんな険しい場所に熊って出るの?

そりゃ 熊は木登り得意ですから

へぇー

ここで会いたくないよね

しばし休憩

その先に待っていたのは

高度感バツグンのすてきな鎖場

最初は岩壁を鎖で横移動 次に岩壁を上に向かって

何本も鎖はつけられていた

下を見るとコワ

こーゆー場所は

ひたすら鎖のある方向を見て登るのみ

って言いつつも ついつい見ちゃうんだよね

東面の岩壁は ともかく長丁場の鎖場

鎖を一本登るごとに声を上げて合図する

一人ずつ登るから時間がかかるんだね

そうーゆーこと

次第に腕はプルプルと痙攣のような

感じに震えてくる

ヤバい ヤバい

それでも絶対鎖は放しちゃいけない

鎖はいったい何本あるのか?

本日はありがたいことに下方向にはガスがかかり

足元スースー感も半減されているように思えた

これが晴れた日なら

足がすくむに違いない

ようやく岩壁の鎖が終わったと思ったら

次は 滑って登れない笹を刈った鎖場

鎖がついている場所はまだマシで

つかむ物がない場所は 両脇に生えた笹に

よ~くお願いしてつかませてもらうしかない

土も湿っているので滑りやすい

これぞ二重苦

やっとこさっとこ笹の急坂を登りきると

これまたもさもさの休憩地

ぢゃなかった 無念の峰じゃん

錆びた看板がブキミ

ここまではずっと登りの鎖

でもね この先は・・・

切れ立った岩の上から下を見ると尾根道はある

高さ10mほど

左側の尾根に上手く降りられればいいけど

右に落ちればお陀仏だ

覗き込むと1.5mくらい下に岩を横にトラバースする

ように鎖がつけられていた

鎖をつかみ ゆっくり後ろ向きで降下する

横移動するための足場となるボルトになんとか足を乗せたい

何度も足をのばしてボルトの上に足を置こうとするけど

微妙に届かない上 ボルトは地味に斜めで

滑って足が上手くかからない

どうすりゃいいの?

上から見ている ひとしさんからすれば

ちょっと足をのばせば届くであろうボルトに

足をかけない ちがこさんが鈍く見えたことだろう

ちがこさん的には必死なのに

なんとか体制を保ちながら

落っこちる覚悟で足をボルトにのばす

あ゛―

なんとか乗っかった

横移動して気が付いた

今度は梯子に手が届かない

これをクリアするためには鎖に吊る下がりながら

梯子にとびつくしかないのか?

できるんかい

コワい

心臓がバクバクする

もし手を放したら確実に尾根には落ちずに

崖の下に落っこちるはず

ヤバい ヤバい

そう思いつつも なかなか勇気がでないので

鎖に頼り梯子にとび移れない

時間は刻々と進んで行く

これ以上このままいたら とび移る前に

鎖から手が離れちゃうかも

ひゃぁ~っ

意を決してとび移った

梯子に移動したものの

またもや問題発生

梯子に移るまでに腕が疲労してしまい

今度はつかんだ梯子がしっかり持てない

梯子は岩からオーバーハングしているので

ひっくり返って落ちそうな感覚になる

ヤバい ヤバい

確実に梯子を下り尾根上に着地

続いて梯子を下りてきた ひとしさんが一言

私はボルトにも足が届きましたから

何の問題もありませんでしたよ

あ そう

*この鎖・梯子は女性に優しくないです

やっと危ない場所を通過した

今度は降下する鎖を後ろ向きで

ズルズル下っていく

が

後ろ向きで下ったらから気が付かなかった

ガスで先がよく見えなかったのもある

実際の所 見えていなくてよかったのだ

まさか 先に 西岳の蟻の塔渡り が待ち構えているなんて

想像もしてなかったから

なんだか 尾根が狭くなって

コワいけど先に進むね

西岳の蟻の塔渡りとは知らず

どんどん細尾根を渡る ちがこさん

横が断崖絶壁だとも知らず

ひょこひょこ渡った

ひとしさんいいよー

ここは八方睨直下の蟻の塔渡りより

尾根幅も広く距離も短い

ひとしさんの勇士を撮影しようと先の鎖を登った

位置からカメラを構えた時 レンズ越しに手が震えた

げっ 激コワぢゃん

目の前に鎖がある

見上げたらほぼ垂直な上バカ長い

登っている途中で鎖から手を放したら

またもや崖から下に落っこちるだろう

こーなったら一気にこの長い鎖を

登りきらなければ力尽きちゃうだろうな

掛け声と同時に むんずと鎖をつかむと

ちがこさんは岩を登った

今までに こんなにたくさんの鎖を

登ったり下ったりしたのは妙義山以来のこと

どっちが大変?

どっちも大変

登りきると別世界が待っていた

今までガスの中だった稜線が紅葉と青空に囲まれ

ご褒美のようにこっちを見ている

ここまで恐ろしい思いをしながら

鎖場をクリアできたことが嬉しかった

疲れた身体も一気に回復していくのがわかる

がんばった自分たちが誇らしかった

早くP1に到着したいですね

うん あとひと登り

登れば登るほど

ガスは消え 青空が広がる

わ~お

最高じゃん

紅葉真っ盛り

紅葉真っ盛り

岩肌に大きく赤ペンキが見える

いよいよP1

赤ペンキまで登れば稜線上に出たってこと

少し外れたピークに向かう

古ぼけた看板

ピークにいたひと

ありゃ?

よーく考えたらここまで 誰ともすれ違わなかったし

抜かれてもいないけど登ってる人いないのかな?

そうみたいですね

もしかして貸切りかな?

まだ先は長いので休憩も短時間

身体にムチ打って稜線を西岳に向かって進む

尾根は崖横を歩くものの

あまりコワさもない

でもすぐ横は注意して歩かなきゃね

小さなアップダウンを繰り返し

すてきな稜線歩きが続く

コワい鎖場がもうなければいい と思った

できれば八方睨直下の蟻の塔渡りもパスしたい

でも行くんでしょ?

うん

あまりのきれいさに

写真を撮りまくった

200枚はとったかも

滑って登りにくい急坂は

笹のお世話になりっぱなし

四足歩行

振り返りざまに横を見れば

すばらしい景色が広がっている

見せて! 見せて!

30分で歩くはずの西岳までの稜線は

景色のおかげで随分オーバー気味

いいじゃないですか

登りが早かったですから

そうだよね

ここで楽しまなきゃいつ楽しむ?

「大変な山シリーズ」でなかなか手がつけられなかった

戸隠山・西岳のピークに今立った

そこから見えた景色

これから先 まだ危険な場所が待ち構えているのを

知らぬが仏の ひとちがであ~る

後編はこちら

2014年10月01日

中年の証明Ⅴ 予告編

2014/09/27

血の凍るような恐怖再び・・・

検証

(妙高周辺エリア)

恐怖の山歩きはこちら

恐怖の山歩きはこちら

予告編

あの日の山は霧雨だった

下山した ちがこさんには気になることがあった

あの邪悪な尾根には

本当にトラバースの鎖はあったのか?

しっかりと見えたわけじゃない

もしかして勘違いかも

その疑問を自分の目で確かめたかった

反面 思い出したくもない

怖かったあの尾根の記憶

行きたくない もう二度と歩きたくない

心から思っていた

それ以上に 今回歩くコースは危険な場所が連続し

半端な気持ちで歩くことができるコースでない

ヘルメット・簡易ロープを装備

すべてを考慮し万全を期す

腕力・体力・気力が明暗を分けることになる

時計回りに進むべきか?

逆周りの方が安全なのか?

いずれにしても あの邪悪な尾根を

再び通過しなければいけないこともわかっていた

それでも確かめたかった

どうする?

どうします?

選択肢はない 進むべき道はひとつ

自分自身に勝つために

恐怖の扉が開かれた

乞うご期待

by ひとちが

前編はこちら

後編はこちら

血の凍るような恐怖再び・・・

検証

(妙高周辺エリア)

恐怖の山歩きはこちら

恐怖の山歩きはこちら

予告編

あの日の山は霧雨だった

下山した ちがこさんには気になることがあった

あの邪悪な尾根には

本当にトラバースの鎖はあったのか?

しっかりと見えたわけじゃない

もしかして勘違いかも

その疑問を自分の目で確かめたかった

反面 思い出したくもない

怖かったあの尾根の記憶

行きたくない もう二度と歩きたくない

心から思っていた

それ以上に 今回歩くコースは危険な場所が連続し

半端な気持ちで歩くことができるコースでない

ヘルメット・簡易ロープを装備

すべてを考慮し万全を期す

腕力・体力・気力が明暗を分けることになる

時計回りに進むべきか?

逆周りの方が安全なのか?

いずれにしても あの邪悪な尾根を

再び通過しなければいけないこともわかっていた

それでも確かめたかった

どうする?

どうします?

選択肢はない 進むべき道はひとつ

自分自身に勝つために

恐怖の扉が開かれた

乞うご期待

by ひとちが

前編はこちら

後編はこちら

2014年02月28日

9時間15分の記録・・・

2014/02/23

勝利の後の転落・・・

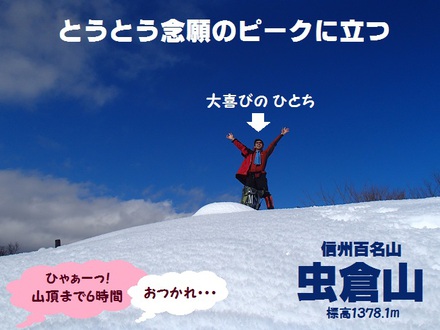

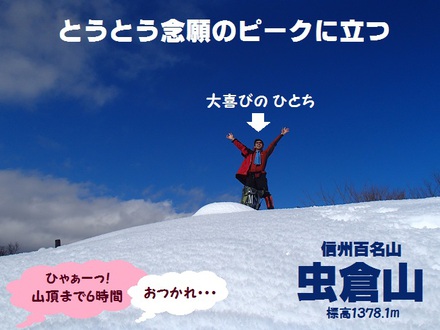

虫倉山

(妙高山周辺エリア)

全山行 403回

虫倉山の情報はこちら

虫倉山の情報はこちら

予告編はこちら

予告編はこちら

前編はこちら

前編はこちら

標高 虫倉山 1378.1M

天気 晴れ

晴れ

山行時間 9時間15分

〈コース〉バス停脇(9:00)-虫倉神社(さるすべりコース登山口)-

不動滝コース分岐-神社-山頂(3:00-3:20)-不動滝コースへ-

あずまや-分岐-金倉板-不動滝登山口(4:30-5:00)-不動滝林道-

太田上バス停-バス停脇(6:15)

イヤな予感がした

ひとしさん

まさか橋から落ちたりしないよね?

後編

朝だぁー

長野の町中の公園で車泊

(まるでホームレスのようです )

)

朝食を済ませると目的の山に

車を走らせた

町から少し離れれば景色は雪深い

標高を上げて里の中の雪の壁が続く

県道401号をノロノロと走っていく

(いつものことですが )

)

ズーム

鹿島槍ヶ岳・爺ヶ岳

そして針ノ木・蓮華岳の美しい姿

本日 ひとちがが選んだコース

さるすべりコース

名前のごとく七つある登山コースの中でも

急登の鎖場が何ヶ所もある難関コースなのだ

虫倉山は安山岩や凝灰角礫岩の山で

絶壁が多い事でも有名

そんな山なのに なんで難関コースを

登ろうとするの?

それに雪山でしょ? 無理なんじゃない?

そうなんだけどねぇー

そこを

あえて登ろうとするのが ひとちが

周遊までしようっていうんだから

無謀もいい所

だってさぁー

夏道なら さるすべりコース

往復2時間ちょいで行けるんだよ

雪山で倍かかっても

なんとかなるんじゃないかな

そうですね

登りは急なコースを登れば

なんとかなるかも

甘ぁ~い

この安易な計画が

後に大変な事態 になることは

知る由もない

計画では 虫倉神社に駐車して

周遊するつもりだった

実際 県道はともかく

民家の周りは除雪してあるものの

神社までは雪が積もり登れない

どうしますか?

道の広い場所に

路肩駐車するしかないよ

狭い道を民家の横を通過し登っていく

と

民家の上の畑まで来ると

突然道がなくなった

や 道がなくなったわけじゃなくて

除雪してある部分がなくなった

と言った方が正しい

げっ

ここからラッセルなわけね

覚悟はしていたものの

先日の大雪で雪はかなり深い上

危険な さるすべりコースを登ろうなんて

考える登山者はいないらしく・・・

こんな時は

こいつにおまかせ

下方向を見れば

こんなステキな景色が広がっていた

あのぉー

ここからの景色で十分なような

気もするんですけど

ひとち 出だしから

そんなんで大丈夫?

わかりません

それでも登山口がある虫倉神社まで

ワカンでふくらはぎ上程度の雪道を

ひたすらズボズボ登った

ワカンがなかったら

確実に膝上くらいウマりそうだね

そうでしょ!

ワカンあって正解

さてさて

ようやく登山口にたどりついた

登山ポストがあるから

登山届を出して行くことにする

だってさぁー

たぶん このコース登るの

ひとちがだけだよ

万が一遭難したらヤバいじゃん

そうだよね

出していった方がいいよ

駐車場はこんな状態

春の雪解けまでは使えない

更に道を登っていくと

ようやく虫倉神社の階段にたどりついた

ところが

手すりはあるものの

階段に積もった雪は深い上に滑って

なかなか登れない

それでも 山に入らせていただくのだから

せめて安全祈願だけはしなければ と這い登る

鳥居を潜ると 雪の綿帽子をかぶった

神社の社殿が待っていた

いやぁー

ここもスゴい雪ですねぇー

あれ 見て!

二匹の狛犬たち

まるで白い洋服を着てるみたい

ここからが本番

神社の右から登山道にとりつく

赤テープも随所にあり迷うことはない

でも やたら雪が深い

ズボ ズボ ズボ

雪質は湿っていて重い

ワカンに雪がくっつくので

足はさらに重く ちっとも進まない

不動の滝コースとの分岐に到着

今日は周遊なので この近道コースに

不動の滝から戻る予定なのだ

案の定 不動の滝からも

誰も登山者は歩いていない

いよいよ傾斜が増す

最初にラッセルをかってでたのは

ひとしさんだった

よっしゃぁーっ

元気のいい掛け声と共に

雪の尾根道をラッセルしながら登って行く

ズボ ズボ ズボ

どこまでも続く急登

次第に疲れてくると

発する言葉はこれのみ

がんばれ ひとち!

ひとしさんばっかに

まかせるわけにもいかないので

ちがこさんも参戦

赤テープごとに順番にラッセル

中間地点より若干上の大岩直下の神社に

ようやくたどりついた

小さな神社の上には10メートル以上はある大岩

地図には神社の左を巻いて登山道は記載されている

ん?

この大岩の横を登るんだよね?

そうみたいですね

覗いてみれば 雪は深く積もり

岩の横は恐ろしい岩と雪の壁の急登

ピッケルでも

太刀打ちできそうもない

そこって 夏道なら

鎖がついてる場所じゃないかな

たぶんそうですね

*無積雪期の神社横 大岩の鎖場

無理を承知で途中まで

あえぎながら登ってみた

ダメだこりゃ

とてもこの壁は登れそうもない

どうすりゃいいのか?

あのぉー

私 ここで敗退していいですか?

え゛

なんで?

時間はまだ十分ある

ここで敗退などありえない

岩の横がダメなら

山の斜面を這い登るよ

無積雪期なら到底登ることができないような

急斜面を這い登ることにした

あきれた顔で ひとしさんは

高みの見物

一つ間違えば ひっくり返るような急斜面

滑って落ちれば一巻の終わり

なんとしても這い登らなきゃ

雪はサラサラではないのでつかめた

ストックをザックにくくりつけ

両手で雪をつかみ ズルズルと滑る足元と

格闘しながら ジリジリと這い登る

身体が冷えて寒くなってきました

神社の前で高みの見物をしていた

ひとしさんもようやく重たい腰を上げた

ちがこさんが道を作る

ひとしさんもそれに続く

ハァ ハァ

ハァ ハァ

ハァ

難関の大岩横の急登を登ると

案の定赤テープがしっかりついていた

よっしゃぁー

そこから先のラッセルは ひとしさん

再び 例の「くそー連発」が始まった

標高が上がるにつれ

益々傾斜は激しくなっていく

こーなったら這い登るしかない

再び ちがこさんが先頭

雪をつかみながら山斜面と格闘

あっ!

それまで あまりに傾斜がキツイため

転がり落ちることを考慮

安全確保のため 後方で ひとしさんが待機

時に ちがこさんのお尻を押し上げ

ここまで急登を這い登ってきた

ちらりと雪の中から顔を出していた鎖を

思いっきり引っ張って引きずり出す

えーい

えーい

深く雪の中に埋もれた鎖は

一筋縄で出てくるわけもなく

それでも懸命に引っ張った

ゾリゾリゾリ

ガシャガシャ

ズボ

鎖が雪の中から抜けた

後ろを振り返ると滑り落ちそうで

コワいので振り返らないことにする

横には枯れ木ごしに

美しい景色が広がっていた

ガシャガシャ

ズボ

次々と頼りになる鎖を見つけては

なんとか引きずり出し確実に登っていく

それにしても

いったい何本あるんだろね

この鎖は

冬場よく目にする

鎖から手が滑って滑落 という記事

今回 ちがこさんが細心の注意を

心がけたのは 鎖のつかみ方

こーすれば グローブをしていても

滑って手を放してしまうことはない

*但し この持ち方をすると

腕に鎖がからむため 後にアザを作ることになります

命には代えられない

ようやく空が近づいたころ

先頭を歩く ちがこさん力尽きた

残りのラッセルは

ひとしさんにバトンタッチだ

気合を入れて登っていく

ひとしさんが叫んだ

山頂まで到達できた

紺碧の空が眩しい

360度の大パノラマ

ひとちがの貸切

あれ?

ちがこさんは?

グロッキー

山頂まで1時間ちょいのコースは

倍どころか5倍の時間がかかった

危険な場所もあったしね

でも よくがんばったじゃん

そうでしょ!

それではお楽しみの景色を

ご覧いただこう

こっちは草津・志賀方向

でもって こっちは上田市方向

そして下山コース

鹿島槍ヶ岳から白馬 そして立山

山の先は長野の町

嬉しいことに山頂には

望遠鏡が設置されている

ズームして見れば さぞかし山々も

良く見えるとおもいきや

こんなもんです

再びトレースのないコース開拓

周遊するためにはラッセルするのみ

下りだから楽ちんじゃないの?

まぁね

登りよりは ずっとマシ

稜線に沿ってアップダウンしながら

あずまやを通過し左へ

下り斜面になると 雪は深くなり

ウマる ウマる

金倉板なるポイントまでは順調に進んだものの

そこから先はコースは不明瞭になった

いいんですか

本当に こっちで?

方向的には間違ってないと思うけど

たぶん行けるっしょ!

また始まったよ

ちがこさんのいいかげん

不安そうに ひとしさんが

後をついてくる

しばらく急坂をデタラメに下って行くと

なんとトレースがあるじゃまいか

あ~ よかった

たぶんこのトレースからすると

5人程度のパーティーか?

途中で敗退したらしく

不動滝登山口から近くして

登るのを断念したようだ

順調に登山口に到着

ここから近道すれば問題なく

下山できるはず

敗退したパーティーは林道方向から

登ってきたようで ひとちがが進む

虫倉神社方向にトレースはない

しばらく進むとイヤな物が

橋だ

登りですっかり体力消耗した ちがこさん

登山口からは ひとしさんが先頭を歩いていた

目の前にある橋は

お世辞にも安全に通過できるとは

思えないような感じ

いつもなら危険な場所があると

「どうします?」

と必ず ちがこさんに尋ねる ひとしさんは

時間が押していることもあり焦っていたのか

ずんずん橋を渡ろうとした

ヤバよ その橋

橋は丸太二本分

その上には30センチ程雪が積もり

ひとしさんが乗ったら

折れてしまうんじゃないかと思われた

山斜面が崩れすり鉢状になった場所に橋は

架けられているが もちろんつかまる場所などない

橋の上から滑り落ちれば

下まで10メートル以上は転落するはず

橋を渡らずに山斜面を

トラバースしようかとも考えた

崩れた山斜面が危険だからつけた橋

山斜面を無理にトラバースすれば

斜面ごと崩れる可能性大

どっちにしても危険

その上 橋の先は這い登らなければ進めない

橋の先に立っている看板は

「危険」と書かれているのだろう

*ちなみに無積雪期の橋の先はこんなです

崩れやすい山斜面のトラバース

雪が積もり 鎖は姿形もない

今は 無敵の雪山

もし 橋を無事通過できたとしても

先の鎖場を無事通過できるかは不明だ

ヤメようよ

やっぱり危ないよ

時間かかっても林道下ろうよ

ちがこさんの言葉が聞こえたのか

聞こえなかったのか?

ひとしさんは橋を渡り始めてしまった

イヤな予感がした

ひとしさん

まさか 橋から落ちたりしないよね?

橋のたもとで ひとしさんが橋に

かかった雪をストックで払いのけ

少しずつ進むのをじっと見る

狭い幅の橋の上をワカンを履いたまま

横向きになって渡る姿は 見ている方が

ヒヤヒヤする

ワカンについた爪は不安定で

雪の上とは違い 橋の上は

天狗の一本下駄を履いてるみたいなもんだ

危険すぎる

一瞬 先頭を歩くべきだった と後悔

いつものように ちがこさんが前を歩けば

橋はたぶん渡らなかったと思う

ちがこさんが渡らないような橋だから

相当危なく見えたんだね

うん

あと一歩で橋の反対岸という場所まで

ひとしさんはまるでサーカスのように

順調に進んで行った

またイヤな予感がする

最後の雪を橋から払いのけた瞬間

転がり落ちるかも・・・

予感的中

ストックを振り下ろした瞬間

無言で ひとしさんは橋から落ちていった

ザザー

え゛

どうしよう

ひ ひとしさぁ~ん

大丈夫?

声がしない

もしかして打ち所が悪くて

声を発することができないのか?

大きな声でもう一度叫ぶ

ひ ひとしさぁ~ん

だ だいじょうぶなわけ~?

はい

大丈夫ですぅー

でも登れません

落ちたすり鉢状の枯れ沢を

無理やりよじ登ろうとする ひとしさん

この期に及んでも まだ橋の上まで

戻ろうなんて気がしれない

感心してる場合じゃないでしょ!

あっ そうだった

周りを見渡せば 少し沢を下れば

ちがこさんのいる場所までなんとか

這いあがれそうだ

ひとしさぁーん

そっちのコースは諦めて戻って

戻るに戻れません

どうしましょう

待ってて迎えに行くから

ひとしさんも沢下って

わかりましたぁー

転がり落ちるようにして

山斜面を下った

怪我なかった?

大丈夫ですぅー

コロンと足から落ちて

ズズーっと斜面を滑り落っこちましたから

よかったぁー

どうしますこれから?

ど どうしますって 林道帰るよ

いくら時間が短かろうが危なすぎて

橋の先にはいけないよ

ちがこさんには無理だから

そう そう

その方がいいよ

辺りが暗くなりピンボケになりました・・・

暗くなること承知で

林道を下ることにした

先人のトレースと林道歩きということで

気持ちが楽になった

暗くなってもいいじゃん

ヘッデン持ってるし

そうですね

民家が見え始め 道路歩きになったころ

里山はすっかり暗くなった

またしても無敵の雪山ニ登ってしまった

危険といつも隣り合わせ

そんな山歩きはしたくないけど

したくなくても 越えなきゃならない場所も

時にはあるのだ

但し

命がけだけはゴメンだよ

時間にゆとりをもって

無理な計画・危険な場所がある登山は避けましょう

この日の立ち寄り湯はこちら

この日の立ち寄り湯はこちら

裾花峡天然温泉 うるおい館

二日連チャンでお気に入りの温泉へ

勝利の後の転落・・・

虫倉山

(妙高山周辺エリア)

全山行 403回

虫倉山の情報はこちら

虫倉山の情報はこちら

予告編はこちら

予告編はこちら

前編はこちら

前編はこちら

標高 虫倉山 1378.1M

天気

晴れ

晴れ山行時間 9時間15分

〈コース〉バス停脇(9:00)-虫倉神社(さるすべりコース登山口)-

不動滝コース分岐-神社-山頂(3:00-3:20)-不動滝コースへ-

あずまや-分岐-金倉板-不動滝登山口(4:30-5:00)-不動滝林道-

太田上バス停-バス停脇(6:15)

イヤな予感がした

ひとしさん

まさか橋から落ちたりしないよね?

後編

朝だぁー

長野の町中の公園で車泊

(まるでホームレスのようです

)

)朝食を済ませると目的の山に

車を走らせた

町から少し離れれば景色は雪深い

標高を上げて里の中の雪の壁が続く

県道401号をノロノロと走っていく

(いつものことですが

)

)

ズーム

鹿島槍ヶ岳・爺ヶ岳

そして針ノ木・蓮華岳の美しい姿

本日 ひとちがが選んだコース

さるすべりコース

名前のごとく七つある登山コースの中でも

急登の鎖場が何ヶ所もある難関コースなのだ

虫倉山は安山岩や凝灰角礫岩の山で

絶壁が多い事でも有名

そんな山なのに なんで難関コースを

登ろうとするの?

それに雪山でしょ? 無理なんじゃない?

そうなんだけどねぇー

そこを

あえて登ろうとするのが ひとちが

周遊までしようっていうんだから

無謀もいい所

だってさぁー

夏道なら さるすべりコース

往復2時間ちょいで行けるんだよ

雪山で倍かかっても

なんとかなるんじゃないかな

そうですね

登りは急なコースを登れば

なんとかなるかも

甘ぁ~い

この安易な計画が

後に大変な事態 になることは

知る由もない

計画では 虫倉神社に駐車して

周遊するつもりだった

実際 県道はともかく

民家の周りは除雪してあるものの

神社までは雪が積もり登れない

どうしますか?

道の広い場所に

路肩駐車するしかないよ

狭い道を民家の横を通過し登っていく

と

民家の上の畑まで来ると

突然道がなくなった

や 道がなくなったわけじゃなくて

除雪してある部分がなくなった

と言った方が正しい

げっ

ここからラッセルなわけね

覚悟はしていたものの

先日の大雪で雪はかなり深い上

危険な さるすべりコースを登ろうなんて

考える登山者はいないらしく・・・

こんな時は

こいつにおまかせ

下方向を見れば

こんなステキな景色が広がっていた

あのぉー

ここからの景色で十分なような

気もするんですけど

ひとち 出だしから

そんなんで大丈夫?

わかりません

それでも登山口がある虫倉神社まで

ワカンでふくらはぎ上程度の雪道を

ひたすらズボズボ登った

ワカンがなかったら

確実に膝上くらいウマりそうだね

そうでしょ!

ワカンあって正解

さてさて

ようやく登山口にたどりついた

登山ポストがあるから

登山届を出して行くことにする

だってさぁー

たぶん このコース登るの

ひとちがだけだよ

万が一遭難したらヤバいじゃん

そうだよね

出していった方がいいよ

駐車場はこんな状態

春の雪解けまでは使えない

更に道を登っていくと

ようやく虫倉神社の階段にたどりついた

ところが

手すりはあるものの

階段に積もった雪は深い上に滑って

なかなか登れない

それでも 山に入らせていただくのだから

せめて安全祈願だけはしなければ と這い登る

鳥居を潜ると 雪の綿帽子をかぶった

神社の社殿が待っていた

いやぁー

ここもスゴい雪ですねぇー

あれ 見て!

二匹の狛犬たち

まるで白い洋服を着てるみたい

ここからが本番

神社の右から登山道にとりつく

赤テープも随所にあり迷うことはない

でも やたら雪が深い

ズボ ズボ ズボ

雪質は湿っていて重い

ワカンに雪がくっつくので

足はさらに重く ちっとも進まない

不動の滝コースとの分岐に到着

今日は周遊なので この近道コースに

不動の滝から戻る予定なのだ

案の定 不動の滝からも

誰も登山者は歩いていない

いよいよ傾斜が増す

最初にラッセルをかってでたのは

ひとしさんだった

よっしゃぁーっ

元気のいい掛け声と共に

雪の尾根道をラッセルしながら登って行く

ズボ ズボ ズボ

どこまでも続く急登

次第に疲れてくると

発する言葉はこれのみ

がんばれ ひとち!

ひとしさんばっかに

まかせるわけにもいかないので

ちがこさんも参戦

赤テープごとに順番にラッセル

中間地点より若干上の大岩直下の神社に

ようやくたどりついた

小さな神社の上には10メートル以上はある大岩

地図には神社の左を巻いて登山道は記載されている

ん?

この大岩の横を登るんだよね?

そうみたいですね

覗いてみれば 雪は深く積もり

岩の横は恐ろしい岩と雪の壁の急登

ピッケルでも

太刀打ちできそうもない

そこって 夏道なら

鎖がついてる場所じゃないかな

たぶんそうですね

*無積雪期の神社横 大岩の鎖場

無理を承知で途中まで

あえぎながら登ってみた

ダメだこりゃ

とてもこの壁は登れそうもない

どうすりゃいいのか?

あのぉー

私 ここで敗退していいですか?

え゛

なんで?

時間はまだ十分ある

ここで敗退などありえない

岩の横がダメなら

山の斜面を這い登るよ

無積雪期なら到底登ることができないような

急斜面を這い登ることにした

あきれた顔で ひとしさんは

高みの見物

一つ間違えば ひっくり返るような急斜面

滑って落ちれば一巻の終わり

なんとしても這い登らなきゃ

雪はサラサラではないのでつかめた

ストックをザックにくくりつけ

両手で雪をつかみ ズルズルと滑る足元と

格闘しながら ジリジリと這い登る

身体が冷えて寒くなってきました

神社の前で高みの見物をしていた

ひとしさんもようやく重たい腰を上げた

ちがこさんが道を作る

ひとしさんもそれに続く

ハァ

ハァ

ハァ ハァ

ハァ

難関の大岩横の急登を登ると

案の定赤テープがしっかりついていた

よっしゃぁー

そこから先のラッセルは ひとしさん

再び 例の「くそー連発」が始まった

標高が上がるにつれ

益々傾斜は激しくなっていく

こーなったら這い登るしかない

再び ちがこさんが先頭

雪をつかみながら山斜面と格闘

あっ!

それまで あまりに傾斜がキツイため

転がり落ちることを考慮

安全確保のため 後方で ひとしさんが待機

時に ちがこさんのお尻を押し上げ

ここまで急登を這い登ってきた

ちらりと雪の中から顔を出していた鎖を

思いっきり引っ張って引きずり出す

えーい

えーい

深く雪の中に埋もれた鎖は

一筋縄で出てくるわけもなく

それでも懸命に引っ張った

ゾリゾリゾリ

ガシャガシャ

ズボ

鎖が雪の中から抜けた

後ろを振り返ると滑り落ちそうで

コワいので振り返らないことにする

横には枯れ木ごしに

美しい景色が広がっていた

ガシャガシャ

ズボ

次々と頼りになる鎖を見つけては

なんとか引きずり出し確実に登っていく

それにしても

いったい何本あるんだろね

この鎖は

冬場よく目にする

鎖から手が滑って滑落 という記事

今回 ちがこさんが細心の注意を

心がけたのは 鎖のつかみ方

こーすれば グローブをしていても

滑って手を放してしまうことはない

*但し この持ち方をすると

腕に鎖がからむため 後にアザを作ることになります

命には代えられない

ようやく空が近づいたころ

先頭を歩く ちがこさん力尽きた

残りのラッセルは

ひとしさんにバトンタッチだ

気合を入れて登っていく

ひとしさんが叫んだ

山頂まで到達できた

紺碧の空が眩しい

360度の大パノラマ

ひとちがの貸切

あれ?

ちがこさんは?

グロッキー

山頂まで1時間ちょいのコースは

倍どころか5倍の時間がかかった

危険な場所もあったしね

でも よくがんばったじゃん

そうでしょ!

それではお楽しみの景色を

ご覧いただこう

こっちは草津・志賀方向

でもって こっちは上田市方向

そして下山コース

鹿島槍ヶ岳から白馬 そして立山

山の先は長野の町

嬉しいことに山頂には

望遠鏡が設置されている

ズームして見れば さぞかし山々も

良く見えるとおもいきや

こんなもんです

再びトレースのないコース開拓

周遊するためにはラッセルするのみ

下りだから楽ちんじゃないの?

まぁね

登りよりは ずっとマシ

稜線に沿ってアップダウンしながら

あずまやを通過し左へ

下り斜面になると 雪は深くなり

ウマる ウマる

金倉板なるポイントまでは順調に進んだものの

そこから先はコースは不明瞭になった

いいんですか

本当に こっちで?

方向的には間違ってないと思うけど

たぶん行けるっしょ!

また始まったよ

ちがこさんのいいかげん

不安そうに ひとしさんが

後をついてくる

しばらく急坂をデタラメに下って行くと

なんとトレースがあるじゃまいか

あ~ よかった

たぶんこのトレースからすると

5人程度のパーティーか?

途中で敗退したらしく

不動滝登山口から近くして

登るのを断念したようだ

順調に登山口に到着

ここから近道すれば問題なく

下山できるはず

敗退したパーティーは林道方向から

登ってきたようで ひとちがが進む

虫倉神社方向にトレースはない

しばらく進むとイヤな物が

橋だ

登りですっかり体力消耗した ちがこさん

登山口からは ひとしさんが先頭を歩いていた

目の前にある橋は

お世辞にも安全に通過できるとは

思えないような感じ

いつもなら危険な場所があると

「どうします?」

と必ず ちがこさんに尋ねる ひとしさんは

時間が押していることもあり焦っていたのか

ずんずん橋を渡ろうとした

ヤバよ その橋

橋は丸太二本分

その上には30センチ程雪が積もり

ひとしさんが乗ったら

折れてしまうんじゃないかと思われた

山斜面が崩れすり鉢状になった場所に橋は

架けられているが もちろんつかまる場所などない

橋の上から滑り落ちれば

下まで10メートル以上は転落するはず

橋を渡らずに山斜面を

トラバースしようかとも考えた

崩れた山斜面が危険だからつけた橋

山斜面を無理にトラバースすれば

斜面ごと崩れる可能性大

どっちにしても危険

その上 橋の先は這い登らなければ進めない

橋の先に立っている看板は

「危険」と書かれているのだろう

*ちなみに無積雪期の橋の先はこんなです

崩れやすい山斜面のトラバース

雪が積もり 鎖は姿形もない

今は 無敵の雪山

もし 橋を無事通過できたとしても

先の鎖場を無事通過できるかは不明だ

ヤメようよ

やっぱり危ないよ

時間かかっても林道下ろうよ

ちがこさんの言葉が聞こえたのか

聞こえなかったのか?

ひとしさんは橋を渡り始めてしまった

イヤな予感がした

ひとしさん

まさか 橋から落ちたりしないよね?

橋のたもとで ひとしさんが橋に

かかった雪をストックで払いのけ

少しずつ進むのをじっと見る

狭い幅の橋の上をワカンを履いたまま

横向きになって渡る姿は 見ている方が

ヒヤヒヤする

ワカンについた爪は不安定で

雪の上とは違い 橋の上は

天狗の一本下駄を履いてるみたいなもんだ

危険すぎる

一瞬 先頭を歩くべきだった と後悔

いつものように ちがこさんが前を歩けば

橋はたぶん渡らなかったと思う

ちがこさんが渡らないような橋だから

相当危なく見えたんだね

うん

あと一歩で橋の反対岸という場所まで

ひとしさんはまるでサーカスのように

順調に進んで行った

またイヤな予感がする

最後の雪を橋から払いのけた瞬間

転がり落ちるかも・・・

予感的中

ストックを振り下ろした瞬間

無言で ひとしさんは橋から落ちていった

ザザー

え゛

どうしよう

ひ ひとしさぁ~ん

大丈夫?

声がしない

もしかして打ち所が悪くて

声を発することができないのか?

大きな声でもう一度叫ぶ

ひ ひとしさぁ~ん

だ だいじょうぶなわけ~?

はい

大丈夫ですぅー

でも登れません

落ちたすり鉢状の枯れ沢を

無理やりよじ登ろうとする ひとしさん

この期に及んでも まだ橋の上まで

戻ろうなんて気がしれない

感心してる場合じゃないでしょ!

あっ そうだった

周りを見渡せば 少し沢を下れば

ちがこさんのいる場所までなんとか

這いあがれそうだ

ひとしさぁーん

そっちのコースは諦めて戻って

戻るに戻れません

どうしましょう

待ってて迎えに行くから

ひとしさんも沢下って

わかりましたぁー

転がり落ちるようにして

山斜面を下った

怪我なかった?

大丈夫ですぅー

コロンと足から落ちて

ズズーっと斜面を滑り落っこちましたから

よかったぁー

どうしますこれから?

ど どうしますって 林道帰るよ

いくら時間が短かろうが危なすぎて

橋の先にはいけないよ

ちがこさんには無理だから

そう そう

その方がいいよ

辺りが暗くなりピンボケになりました・・・

暗くなること承知で

林道を下ることにした

先人のトレースと林道歩きということで

気持ちが楽になった

暗くなってもいいじゃん

ヘッデン持ってるし

そうですね

民家が見え始め 道路歩きになったころ

里山はすっかり暗くなった

またしても無敵の雪山ニ登ってしまった

危険といつも隣り合わせ

そんな山歩きはしたくないけど

したくなくても 越えなきゃならない場所も

時にはあるのだ

但し

命がけだけはゴメンだよ

時間にゆとりをもって

無理な計画・危険な場所がある登山は避けましょう

この日の立ち寄り湯はこちら

この日の立ち寄り湯はこちら

裾花峡天然温泉 うるおい館

二日連チャンでお気に入りの温泉へ

2014年02月24日

不幸中の幸い・・・ 予告編

2014/02/22

9時間15分の記録

40年ぶりに降った大雪

交通は遮断され 各地で被害が多発

週が変わり 町や村は ようやく動き出した

ちがこさん 風邪のため体調不良で

しばらく山から遠ざかっていた

今週は山に登る

鈍った身体に喝を入れるためだ

しばらくぶりに登った山々は

里同様 雪深く景色を変えていた

ひとちがを待っていたのは・・・

6時間にも及ぶラッセル地獄

傾斜60度の危険な鎖場の連続

鎖から手を離せば間違いなく滑落・・・

そして フィナーレは・・・

相方の転落

いったい何が起こったというのか?

*大きな事故や怪我には至っておりませんので

ご安心を・・・ 詳しくは次回のブログで

前編はこちら

前編はこちら

後編はこちら

後編はこちら

9時間15分の記録

40年ぶりに降った大雪

交通は遮断され 各地で被害が多発

週が変わり 町や村は ようやく動き出した

ちがこさん 風邪のため体調不良で

しばらく山から遠ざかっていた

今週は山に登る

鈍った身体に喝を入れるためだ

しばらくぶりに登った山々は

里同様 雪深く景色を変えていた

ひとちがを待っていたのは・・・

6時間にも及ぶラッセル地獄

傾斜60度の危険な鎖場の連続

鎖から手を離せば間違いなく滑落・・・

そして フィナーレは・・・

相方の転落

いったい何が起こったというのか?

*大きな事故や怪我には至っておりませんので

ご安心を・・・ 詳しくは次回のブログで

前編はこちら

前編はこちら

後編はこちら

後編はこちら

2013年06月26日

地獄を見た! 命がけの山行Ⅱ 本編

2013/6/22

最大の危機到来か?

戸隠山

(妙高周辺エリア)

全山行 365回

予告編はこちら

予告編はこちら

戸隠山の情報はこちら

戸隠山の情報はこちら

戸隠山の歴史はこちら

戸隠山の歴史はこちら

ひとちがが歩いたコースはこちら

ひとちがが歩いたコースはこちら

*始点は戸隠キャンプ場、周遊しました

標高 戸隠山 1904m 九頭龍山 1882.6m

天気 雨・ガス・晴れとあまりよくない

山行時間 7時間30分

〈コース〉自宅(5:00)-戸隠キャンプ場駐車場(8:30-9:00)-

ささやきの小径(9:15)-陏神門(10:00)-戸隠神社奥宮(10:20)-

百間長屋-蟻の塔渡り-八方睨(12:20-12:40)-九頭龍山(1:20)-

一不動避難小屋(2:20-2:35)-帯岩-戸隠牧場(4:15)-

戸隠キャンプ場駐車場(4:30)

本 編

この記事を読めば

あなたは縮みあがるはず

by ひとちが

天気予報じゃ 晴れ・曇りなのに

戸隠は思いっきり雨

が~ん

ようやく雪が消え

危険な山と知りつつも 登るつもりで来たのに

雨じゃ岩場も さぞかし コワいだろうな

そんでも登る

あれま

駐車場でトイレを拝借すると

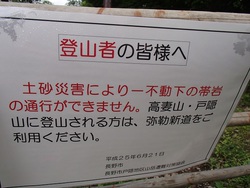

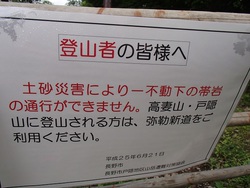

こんな張り紙が

なぬ なぬ・・・

地図とにらめっこしてコースを

確認する ひとちが

う゛ぇ゛ーっ

これって 今日の下りのコースが

通れないってことだよね?

通行止め?

どうします?

張り紙によれば 崩落した 帯岩ルート ではなく

五地蔵山に直接出る 弥勒新道 を通れば可とのこと

問題がある

もうひとつ余分に山を登らなきゃいけない

いいじゃん

登れば!

そう簡単に言うけどね

出発時間から山行時間を計算すると

暗くなっちゃう可能性大

帯岩ルートは譲るわけにはいかないってわけ

でも 「通行止め」 って書いてありますよ

それも昨日の日付から

えーっ

じゃ 管理事務所の人に直接聞いてみるよ

あらら・・・

ちがこさん デタラメな・・・

通行止めっていったら 誰が何と言っても

通れないってことでしょ

わかってるって

さっそく事務所に入って崩落した登山道の

様子を聞いてみた

すると

崩れているという情報ですが

どうしても通れないってわけでも

ないようで・・・

どっち?

とりあえずお礼を言って

予定通りのコースを歩くことにした

大丈夫でしょうか?

行ってみなきゃ わかんないじゃん

事務所の人が その目で確認したわけぢゃないし

現場まで行ってみてダメだったら山ひとつ余分に

登って下るしかないよ

えー

だって時間かかりますよ

仕方ないじゃん

通れなかったら

まぁ ヘッデンも万が一の時のために

ザックに入ってますから なんとかなるかな?

あんたたち

安易な考えだねぇー

と

白い車が追っかけてきた

さっきの事務所の人だ

先ほど 「帯岩の崩壊した部分が通れるかも」 って

言ったんですが 遭対協の連絡で岩の上の土砂が

かなり崩れているので危ないそうです

注意して下さい

連絡するために わざわざ

追っかけていきてくれたわけだ

アザーッス

キャンプ場からは天気がよければ

戸隠山を バッチリ見ることができたはず

今日は 雨

バンガローが立ち並ぶキャンプ場から

ささやきの小径 なる 遊歩道に入った

標高差もなく戸隠神社奥宮へ通じるルートと

交わる分岐が終点となる

整備された小径は気持ちよく新緑の中を

歩くことができる ゴキゲンコース

雨が降ったりやんだりと

カッパの帽子も忙しい

森の中には 透き通った身体を自慢げに

見せびらかしている ギンリョウソウ

きれい

陏神門に ポン と出た

観光客が うじゃうじゃ いる

じぇ! じぇ! じぇ!

こーゆー場所は一刻も早く通過しないと

ひとちの機嫌が悪くなるよ

そう! そう!

奥宮に到着

混み合っている社殿で大急ぎで

本日の山歩きの無事を祈る

すぐ横には登山口

もちろんポストもあるので

登山届を提出していざ山へ

(よっしゃ )

)

それにしても

ひとちの様子おかしくない?

なんか元気ないじゃん

あー

昨日の夜も呑み会でさ

体調がイマイチみたいだよ

またかい

いきなり急登が始まった

今日は雨だし 危険な岩場もあるので

なるべく荷物を軽くコンパクトにまとめた

よって ちがこさんの背中に

ザックはない

ひぃー ひぃー しながら

ひとしさんも ちがこさんを追っかける

実は登り始めてすぐ ひとしさんは

ヘタばって ザックは ちがこさんの

背中におんぶすることになった

景色は ガスガス

ひたすら登る

がんば! がんば!

切れ目なく鎖が登場

登っても 登っても 岩の登りが続くのだ

(うげ )

)

大きな岩まで登りきると

五十間長屋

やっと一息

ザックなしの ひとしさんも

ようやく元気回復か?

景色はこの通り

なんとも不発な残念な結果

百間長屋 を目指して進もう

ところで皆さん 五十間長屋 とか

百間長屋 って何? って思うでしょ

この長屋ってのは 大きな石の下を

登山道が通っていて まるで長屋のように

見えるからついた名前かな?

ほら!

近くじゃよくわからないかもしれないけど

離れた場所から見るとこんなだよ

岩の近くには花たちがお出迎え

花も多いが虫も多い

おかげで ひとしさん

耳をブチブチ刺されて悲惨な状態

かゆいですぅー

なんで私ばっか?

ひとちがクサイからじゃない?

失礼な

長屋が終わると

急登・岩の鎖場 連続

登っても

登っても

登っても

この看板がピッタリの登山道

そしたら目の前に

もっとスゴイ鎖があった

ぶぅぶぅ 言っても始まらないので

がんばって登ることにした

ひとしさんも続く

あれ?

ザック ひとちに おんぶしてるじゃん

そう! そう!

この先は危険だから

チェンジしてもらったんだよ

それが正解だね

ちがこさん 鈍いから岩から

滑落するかもしれないもんね

うるさぁーい

振り返るとこんな景色♪

と

岩の上から携帯電話で

通話しているらしい声が聞こえる

下ってきた先頭の女性の表情は青ざめ

一刻も早く この場を立ち去りたい

といわんばかり

後方に続く青年たちに下山を促す

その先に足の架け場があるから

狭い鎖の岩場は 道を譲らねば

通過することはできない

パーティーが岩を降りるまで

順番を待つ ひとちが

すれ違いざまに うつむき加減の女性は

小さな震えるような声でつぶやいた

この先で人が滑落しました

えっ?

まさか!

おバカな会話をしてる場合ぢゃない

最後の岩を登りきると そこには10名ほどの

登山者が溜まっていた

目の前には 恐ろしげな尾根が

待ち構えている

これが 蟻の塔渡り だ

(20mほど )

)

溜まっていたみなさん

あまりに怖すぎて 先に進めない

そんなところだろうか

先ほど会話した女性たちは 山頂を踏み下山

蟻の塔渡り を再び通過してきたようだ

今思えば 対面して歩いてきた登山者が

突然 滑落するのを目撃したのだから

怖さも倍増だったに違いない

蒼白の顔の理由が わかるような気がした

尾根が細くなる途中に 数名の白髪混じりの

登山者たちが道を塞いでいる

もしや 滑落した登山者の

同行者たちか?

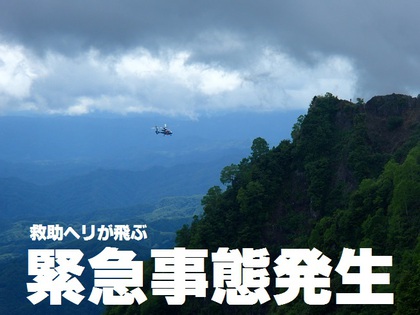

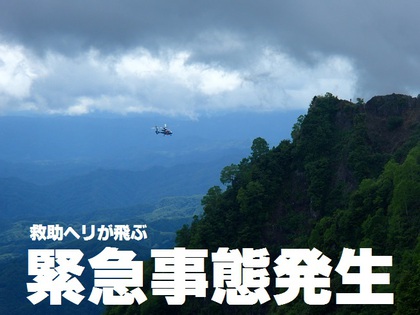

救助要請したものの

救助ヘリが なかなか到着しないらしく

立ち往生しているようだ

ひとちがに気が付くと いそいそと

道を開けてくれた

えっ?

まさか 進む気じゃないよね?

誰も進もうとしない 蟻の塔渡り に

ズンズン向かう ちがこさん

やめなよ やめなよ

今 人が滑落したばっかだよ

溜まっていたギャラリーたちが

じっと ちがこさんを見つめる

最初の岩登りにかかる

斜度70度はある 胸突き岩

頭の中を 滑落 という文字が

グルグル回っている

もしかして落ちるかも

心臓がバクバクする

ガスの通った後の湿った細尾根は

意味なく滑るような気がした

鎖のついている岩を 恐る恐る登ると

そこには更に恐ろしい邪悪な尾根が待っていた

(幅50cmほど )

)

登山者は誰も歩いていない

どうすりゃいいの?

もうこーなったら

這いずってでも先に進むしかないよね

四つんばいになって

ちょっと進んでみた

こわぁー

膝をつかないから 頭が下に下がって

バランスが悪く なんだか安定しない

で ちっとも前に進んだ気がしないのも事実

結局 立ち上がってヨタヨタと

細尾根を滑落しないように歩くことにした

やめて! やめて!

危ないから!

頭の中には 滑落 の文字しか浮かばない

落ちる 落ちる 落ちるかも・・・

尾根は凸凹した石が固まってできている

なんとも頼りなく ボロっと とれて

しまうんじゃないかという不安

鎖もなく バカ細い尾根は

安全につかめる石に辿りつくまで

すごくすごく長く感じた

落ちる 落ちる 落ちるかも・・・

そんなことばっか考えていたら

小さな石の凸凹に けっつまずいて

もうちょっとで転びそうになった

おっとっと

危ない 危ない

進んでいるうちに気が付いた

よーく見たら下にトラバース用の鎖がある

しかぁーし ここまでは鎖なしで

なんとか進まなきゃいけないのも事実

身体を方向転換することもままならず

ひとしさんが どういう気持ちで

ちがこさんを見つめているのかさえ確認できない

きゃぁー

コワすぎぃーっ

やっと飛び出た岩をつかみ

別の岩の割れ目に刺された 古く錆びた楔も

しっかりつかむことができた

一安心

いいよぉーっ

気をつけて来てねぇー

わかりました

身体をねじり 振り返ってみる

覚悟を決めた ひとしさんが

細尾根を サーカスの綱渡り のように

慎重に歩いてくる

見ている方が 怖いよ

ひとしさんの勇姿を ギャラリーたちが

心配そうに眺めている

ここで 安心しちゃいけない

よく見たら つかんだ石の先は

尾根がちぎれていた

通過するためには

岩の上を飛び移るしかないのだ

まさに 自殺行為

この先は どうやって進めばいいんだろ?

さっき確認した鎖を目で辿れば

つかんだ岩の横に鎖がブラリと下がっていた

そうか

一度 急降下して 細尾根を巻いて

尾根の上部に出ればいいんだ

ゆっくりと鎖を片手に細尾根を降下する

ひとしさんも続く

って ちがこさん

あんたどこから写真撮ってるわけ?

ここ

あ゛―

危ないから・・・

再び邪悪な細尾根の上部に出た

ここが核心部

剣の刃渡り

(5m・幅20cmほど )

)

どういうふうに説明したら

わかってもらえるかなぁー

つまり 靴一足分程度しか幅のない尾根を

サーカスで渡るってことだよね

そういうこと

どうすんのさ

悲しいことに尾根の先は更に細くなり

その上微妙に下っているのだ

サーカスで渡れそう?

無理 無理

お尻をついて 前のめりになりながら

ズルズルとバランスをとりながら前進

微妙に下る足の架け場のない細尾根を

宙ぶらりんになりながら 落っこちないように

馬乗りになって慎重に進む

恐怖と戦いながらの

とっても苦しい体制

安全な個所に足がかかるまで

決して周りの景色は見ない方がいい

あまりのコワさに失神するかも

ひとしさんも恐怖と戦っていた

ようやく安全な場所に

足をつけることができた ひとちが

あ゛―

大変でした

うん

落ちるかと思った

よかったよ

二人とも無事で

歩いてきたルートを振り返ると

次の登山者が 這いつくばって進む姿

激コワ

しばらく このルートは通りたくない

心から そう思った

えっ?

でも 確か予定してたルートが崩落してるから

また ここを渡る可能性もあるよね?

やだやだ どんなに時間がかかっても

別ルートで帰るから

稜線の 八方睨 に向かおう

蟻の塔渡りが だんだん小さくなっていく

方位版のある 八方睨 に到着

登山者の姿はなく

開けた場所で おむすびころりんを食べた

ひとちがの後を追うように

命知らずの若者達が登ってきた

あんたたちも そうでしょ

もう 誰もこない

稜線を山頂に向かって歩く

たくさんの花たちがお出迎え

ガスが少し消え 黒姫山も

顔を出している

山頂に到着

まだ先は長いのでズンズン先を急ぐことにする

天気は目まぐるしく変わり

青空に白い雲が浮かぶ夏山

アップダウンしながら 九頭龍山 を目指す

稜線は崖スレスレのルート

気が抜けない

パタ パタ パタ パタ

ヘリが近づいてくる音がした

随分時間かかったね

あれから1時間以上は

経ったでしょうか?

大丈夫かな?

落ちた人

蟻の塔渡り 方向を見ると 何度も旋回しながら

遭難者を探すヘリが見える

ヘリは崖に近づこうとするが ガスが出たり

消えたりと なかなか上手くいかないようだ

*滑落者は200m程下で発見されたそうです

滑落した方の仲間のブログ

滑落した方の仲間のブログ

事故の繊細な記録が書かれています・・・

滑落

滑落された方のご冥福をお祈りします

by ひとちが

九頭龍山 に到着

九頭というだけあって小ピーク状の突起を

いくつも越えるルートであった

あ゛―

ぢかれた

緊張と怖さで 酒が抜けたのか

ひとしさんは すっかり元気になった

先は長い

大急ぎで一不動避難小屋の

分岐まで歩いた

今日は 八方睨 から誰とも会っていない

崩壊し通行止めになっているルートから

人が登ってくる可能性はゼロに近い

そうだよね

高妻山なら弥勒新道を通れば

そっちの方が近いもんね

戸隠山からは遠回り

どうします?

とりあえず崩落現場まで下ってみない?

もしかして通れるかもよ

でも 通れなかったら

また登らなきゃいけないし

更に山もひとつ登るんですよ

時間が足りるかな?

ひとしさんの不安をよそに

どんどん大洞沢を下っていく ちがこさん

沢の水は雨で増水し

2012年9月に高妻山を登った時 とは

エライ違いだ

確か

帯岩って あそこを鎖で下って

横移動する大きな岩だったような

過去の記憶を呼び起こしてみる

ヤメ なよ 危ないよ

また崩れたらどうすんの?

行ってみなきゃ

わかんないじゃん!

目の前にスゴイ光景が飛び込んできた

確かにこれはヤバいかも

危険ですから諦めて戻りませんか?

や 行けるかも

ちょっと先を見てくるよ

あ゛―

始まったよ

ちがこさんの無謀な行動が

待機する ひとしさんを後目に

切れた鎖をたどりながら進んでみる

土砂が溜まっているギリギリまで

接近してみた

やっぱり危険ですよ

後ろで ひとしさんの声がした

山を刺激しないように

そーっと渡ってみるから

ちょっと待っててね

心臓がバクバクする

本日二度目の難関

見上げれば 土砂が溜まっている

雨で緩んでいればスベリ台のように

土砂は ちがこさんを襲うだろう

下を見れば 土砂が溜まっている

20m程滑って落ちても どろんこぼっこに

なる程度 これなら行ける!

但し 上から土砂が落ちてきたらヤバいけど

そーっと そーっと

渡りきった

目が点になっていた ひとしさんも

ちがこさんに 右に倣い

そーっと そーっと

山を刺激しないように渡る

なんでこんな危険な場所を

私は通過しなきゃいけないんだ

そうだよね ひとち

いっつも ちがこさんの計画は

一か八かだもんね

まったくですぅー

最大の危機を乗り越えたものの

危険が終わったわけぢゃない

増水した沢

清滝の水で滑る長い鎖と戦う

ようやく安全パイ

戸隠牧場のゲートに出た

ゴール

弥勒新道の分岐

崩壊したルートを無理やり下山したので

暗くなる前に山を下れた

帰りにキャンプ場の管理事務所に立ち寄り

下山報告をする

忍者の修行の場 戸隠山

体力や技術だけでなく 精神的にも

鍛えられる無敵の山であった

(うん、うん)

くれぐれも ひとちがのような

無謀なことはしないように

この恐怖感は 登った人しかわからない

興味のある人は自分の目で確かめてみて

但し 命の保証はできないよ

また明日も山に登るよ

どこに登ったかは次回のブログのお楽しみ♪

この日の立ち寄り湯はこちら

この日の立ち寄り湯はこちら

明科温泉 明科町営温泉 長峰荘

のんびりした雰囲気の ひなびた温泉です

この日の車泊地はこちら

この日の車泊地はこちら

安曇野 池田クラフトパーク

すばらしいロケーションの公園です♪

車泊には超オススメ!!

翌日の山歩きはこちら

翌日の山歩きはこちら

最大の危機到来か?

戸隠山

(妙高周辺エリア)

全山行 365回

予告編はこちら

予告編はこちら

戸隠山の情報はこちら

戸隠山の情報はこちら

戸隠山の歴史はこちら

戸隠山の歴史はこちら

ひとちがが歩いたコースはこちら

ひとちがが歩いたコースはこちら

*始点は戸隠キャンプ場、周遊しました

標高 戸隠山 1904m 九頭龍山 1882.6m

天気 雨・ガス・晴れとあまりよくない

山行時間 7時間30分

〈コース〉自宅(5:00)-戸隠キャンプ場駐車場(8:30-9:00)-

ささやきの小径(9:15)-陏神門(10:00)-戸隠神社奥宮(10:20)-

百間長屋-蟻の塔渡り-八方睨(12:20-12:40)-九頭龍山(1:20)-

一不動避難小屋(2:20-2:35)-帯岩-戸隠牧場(4:15)-

戸隠キャンプ場駐車場(4:30)

本 編

この記事を読めば

あなたは縮みあがるはず

by ひとちが

天気予報じゃ 晴れ・曇りなのに

戸隠は思いっきり雨

が~ん

ようやく雪が消え

危険な山と知りつつも 登るつもりで来たのに

雨じゃ岩場も さぞかし コワいだろうな

そんでも登る

あれま

駐車場でトイレを拝借すると

こんな張り紙が

なぬ なぬ・・・

地図とにらめっこしてコースを

確認する ひとちが

う゛ぇ゛ーっ

これって 今日の下りのコースが

通れないってことだよね?

通行止め?

どうします?

張り紙によれば 崩落した 帯岩ルート ではなく

五地蔵山に直接出る 弥勒新道 を通れば可とのこと

問題がある

もうひとつ余分に山を登らなきゃいけない

いいじゃん

登れば!

そう簡単に言うけどね

出発時間から山行時間を計算すると

暗くなっちゃう可能性大

帯岩ルートは譲るわけにはいかないってわけ

でも 「通行止め」 って書いてありますよ

それも昨日の日付から

えーっ

じゃ 管理事務所の人に直接聞いてみるよ

あらら・・・

ちがこさん デタラメな・・・

通行止めっていったら 誰が何と言っても

通れないってことでしょ

わかってるって

さっそく事務所に入って崩落した登山道の

様子を聞いてみた

すると

崩れているという情報ですが

どうしても通れないってわけでも

ないようで・・・

どっち?

とりあえずお礼を言って

予定通りのコースを歩くことにした

大丈夫でしょうか?

行ってみなきゃ わかんないじゃん

事務所の人が その目で確認したわけぢゃないし

現場まで行ってみてダメだったら山ひとつ余分に

登って下るしかないよ

えー

だって時間かかりますよ

仕方ないじゃん

通れなかったら

まぁ ヘッデンも万が一の時のために

ザックに入ってますから なんとかなるかな?

あんたたち

安易な考えだねぇー

と

白い車が追っかけてきた

さっきの事務所の人だ

先ほど 「帯岩の崩壊した部分が通れるかも」 って

言ったんですが 遭対協の連絡で岩の上の土砂が

かなり崩れているので危ないそうです

注意して下さい

連絡するために わざわざ

追っかけていきてくれたわけだ

アザーッス

キャンプ場からは天気がよければ

戸隠山を バッチリ見ることができたはず

今日は 雨

バンガローが立ち並ぶキャンプ場から

ささやきの小径 なる 遊歩道に入った

標高差もなく戸隠神社奥宮へ通じるルートと

交わる分岐が終点となる

整備された小径は気持ちよく新緑の中を

歩くことができる ゴキゲンコース

雨が降ったりやんだりと

カッパの帽子も忙しい

森の中には 透き通った身体を自慢げに

見せびらかしている ギンリョウソウ

きれい

陏神門に ポン と出た

観光客が うじゃうじゃ いる

じぇ! じぇ! じぇ!

こーゆー場所は一刻も早く通過しないと

ひとちの機嫌が悪くなるよ

そう! そう!

奥宮に到着

混み合っている社殿で大急ぎで

本日の山歩きの無事を祈る

すぐ横には登山口

もちろんポストもあるので

登山届を提出していざ山へ

(よっしゃ

)

)

それにしても

ひとちの様子おかしくない?

なんか元気ないじゃん

あー

昨日の夜も呑み会でさ

体調がイマイチみたいだよ

またかい

いきなり急登が始まった

今日は雨だし 危険な岩場もあるので

なるべく荷物を軽くコンパクトにまとめた

よって ちがこさんの背中に

ザックはない

ひぃー ひぃー しながら

ひとしさんも ちがこさんを追っかける

実は登り始めてすぐ ひとしさんは

ヘタばって ザックは ちがこさんの

背中におんぶすることになった

景色は ガスガス

ひたすら登る

がんば! がんば!

切れ目なく鎖が登場

登っても 登っても 岩の登りが続くのだ

(うげ

)

)

大きな岩まで登りきると

五十間長屋

やっと一息

ザックなしの ひとしさんも

ようやく元気回復か?

景色はこの通り

なんとも不発な残念な結果

百間長屋 を目指して進もう

ところで皆さん 五十間長屋 とか

百間長屋 って何? って思うでしょ

この長屋ってのは 大きな石の下を

登山道が通っていて まるで長屋のように

見えるからついた名前かな?

ほら!

近くじゃよくわからないかもしれないけど

離れた場所から見るとこんなだよ

岩の近くには花たちがお出迎え

花も多いが虫も多い

おかげで ひとしさん

耳をブチブチ刺されて悲惨な状態

かゆいですぅー

なんで私ばっか?

ひとちがクサイからじゃない?

失礼な

長屋が終わると

急登・岩の鎖場 連続

登っても

登っても

登っても

この看板がピッタリの登山道

そしたら目の前に

もっとスゴイ鎖があった

ぶぅぶぅ 言っても始まらないので

がんばって登ることにした

ひとしさんも続く

あれ?

ザック ひとちに おんぶしてるじゃん

そう! そう!

この先は危険だから

チェンジしてもらったんだよ

それが正解だね

ちがこさん 鈍いから岩から

滑落するかもしれないもんね

うるさぁーい

振り返るとこんな景色♪

と

岩の上から携帯電話で

通話しているらしい声が聞こえる

下ってきた先頭の女性の表情は青ざめ

一刻も早く この場を立ち去りたい

といわんばかり

後方に続く青年たちに下山を促す

その先に足の架け場があるから

狭い鎖の岩場は 道を譲らねば

通過することはできない

パーティーが岩を降りるまで

順番を待つ ひとちが

すれ違いざまに うつむき加減の女性は

小さな震えるような声でつぶやいた

この先で人が滑落しました

えっ?

まさか!

おバカな会話をしてる場合ぢゃない

最後の岩を登りきると そこには10名ほどの

登山者が溜まっていた

目の前には 恐ろしげな尾根が

待ち構えている

これが 蟻の塔渡り だ

(20mほど

)

)

溜まっていたみなさん

あまりに怖すぎて 先に進めない

そんなところだろうか

先ほど会話した女性たちは 山頂を踏み下山

蟻の塔渡り を再び通過してきたようだ

今思えば 対面して歩いてきた登山者が

突然 滑落するのを目撃したのだから

怖さも倍増だったに違いない

蒼白の顔の理由が わかるような気がした

尾根が細くなる途中に 数名の白髪混じりの

登山者たちが道を塞いでいる

もしや 滑落した登山者の

同行者たちか?

救助要請したものの

救助ヘリが なかなか到着しないらしく

立ち往生しているようだ

ひとちがに気が付くと いそいそと

道を開けてくれた

えっ?

まさか 進む気じゃないよね?

誰も進もうとしない 蟻の塔渡り に

ズンズン向かう ちがこさん

やめなよ やめなよ

今 人が滑落したばっかだよ

溜まっていたギャラリーたちが

じっと ちがこさんを見つめる

最初の岩登りにかかる

斜度70度はある 胸突き岩

頭の中を 滑落 という文字が

グルグル回っている

もしかして落ちるかも

心臓がバクバクする

ガスの通った後の湿った細尾根は

意味なく滑るような気がした

鎖のついている岩を 恐る恐る登ると

そこには更に恐ろしい邪悪な尾根が待っていた

(幅50cmほど

)

)登山者は誰も歩いていない

どうすりゃいいの?

もうこーなったら

這いずってでも先に進むしかないよね

四つんばいになって

ちょっと進んでみた

こわぁー

膝をつかないから 頭が下に下がって

バランスが悪く なんだか安定しない

で ちっとも前に進んだ気がしないのも事実

結局 立ち上がってヨタヨタと

細尾根を滑落しないように歩くことにした

やめて! やめて!

危ないから!

頭の中には 滑落 の文字しか浮かばない

落ちる 落ちる 落ちるかも・・・

尾根は凸凹した石が固まってできている

なんとも頼りなく ボロっと とれて

しまうんじゃないかという不安

鎖もなく バカ細い尾根は

安全につかめる石に辿りつくまで

すごくすごく長く感じた

落ちる 落ちる 落ちるかも・・・

そんなことばっか考えていたら

小さな石の凸凹に けっつまずいて

もうちょっとで転びそうになった

おっとっと

危ない 危ない

進んでいるうちに気が付いた

よーく見たら下にトラバース用の鎖がある

しかぁーし ここまでは鎖なしで

なんとか進まなきゃいけないのも事実

身体を方向転換することもままならず

ひとしさんが どういう気持ちで

ちがこさんを見つめているのかさえ確認できない

きゃぁー

コワすぎぃーっ

やっと飛び出た岩をつかみ

別の岩の割れ目に刺された 古く錆びた楔も

しっかりつかむことができた

一安心

いいよぉーっ

気をつけて来てねぇー

わかりました

身体をねじり 振り返ってみる

覚悟を決めた ひとしさんが

細尾根を サーカスの綱渡り のように

慎重に歩いてくる

見ている方が 怖いよ

ひとしさんの勇姿を ギャラリーたちが

心配そうに眺めている

ここで 安心しちゃいけない

よく見たら つかんだ石の先は

尾根がちぎれていた

通過するためには

岩の上を飛び移るしかないのだ

まさに 自殺行為

この先は どうやって進めばいいんだろ?

さっき確認した鎖を目で辿れば

つかんだ岩の横に鎖がブラリと下がっていた

そうか

一度 急降下して 細尾根を巻いて

尾根の上部に出ればいいんだ

ゆっくりと鎖を片手に細尾根を降下する

ひとしさんも続く

って ちがこさん

あんたどこから写真撮ってるわけ?

ここ

あ゛―

危ないから・・・

再び邪悪な細尾根の上部に出た

ここが核心部

剣の刃渡り

(5m・幅20cmほど

)

)どういうふうに説明したら

わかってもらえるかなぁー

つまり 靴一足分程度しか幅のない尾根を

サーカスで渡るってことだよね

そういうこと

どうすんのさ

悲しいことに尾根の先は更に細くなり

その上微妙に下っているのだ

サーカスで渡れそう?

無理 無理

お尻をついて 前のめりになりながら

ズルズルとバランスをとりながら前進

微妙に下る足の架け場のない細尾根を

宙ぶらりんになりながら 落っこちないように

馬乗りになって慎重に進む

恐怖と戦いながらの

とっても苦しい体制

安全な個所に足がかかるまで

決して周りの景色は見ない方がいい

あまりのコワさに失神するかも

ひとしさんも恐怖と戦っていた

ようやく安全な場所に

足をつけることができた ひとちが

あ゛―

大変でした

うん

落ちるかと思った

よかったよ

二人とも無事で

歩いてきたルートを振り返ると

次の登山者が 這いつくばって進む姿

激コワ

しばらく このルートは通りたくない

心から そう思った

えっ?

でも 確か予定してたルートが崩落してるから

また ここを渡る可能性もあるよね?

やだやだ どんなに時間がかかっても

別ルートで帰るから

稜線の 八方睨 に向かおう

蟻の塔渡りが だんだん小さくなっていく

方位版のある 八方睨 に到着

登山者の姿はなく

開けた場所で おむすびころりんを食べた

ひとちがの後を追うように

命知らずの若者達が登ってきた

あんたたちも そうでしょ

もう 誰もこない

稜線を山頂に向かって歩く

たくさんの花たちがお出迎え

ガスが少し消え 黒姫山も

顔を出している

山頂に到着

まだ先は長いのでズンズン先を急ぐことにする

天気は目まぐるしく変わり

青空に白い雲が浮かぶ夏山

アップダウンしながら 九頭龍山 を目指す

稜線は崖スレスレのルート

気が抜けない

パタ パタ パタ パタ

ヘリが近づいてくる音がした

随分時間かかったね

あれから1時間以上は

経ったでしょうか?

大丈夫かな?

落ちた人

蟻の塔渡り 方向を見ると 何度も旋回しながら

遭難者を探すヘリが見える

ヘリは崖に近づこうとするが ガスが出たり

消えたりと なかなか上手くいかないようだ

*滑落者は200m程下で発見されたそうです

滑落した方の仲間のブログ

滑落した方の仲間のブログ

事故の繊細な記録が書かれています・・・

滑落

滑落された方のご冥福をお祈りします

by ひとちが

九頭龍山 に到着

九頭というだけあって小ピーク状の突起を

いくつも越えるルートであった

あ゛―

ぢかれた

緊張と怖さで 酒が抜けたのか

ひとしさんは すっかり元気になった

先は長い

大急ぎで一不動避難小屋の

分岐まで歩いた

今日は 八方睨 から誰とも会っていない

崩壊し通行止めになっているルートから

人が登ってくる可能性はゼロに近い

そうだよね

高妻山なら弥勒新道を通れば

そっちの方が近いもんね

戸隠山からは遠回り

どうします?

とりあえず崩落現場まで下ってみない?

もしかして通れるかもよ

でも 通れなかったら

また登らなきゃいけないし

更に山もひとつ登るんですよ

時間が足りるかな?

ひとしさんの不安をよそに

どんどん大洞沢を下っていく ちがこさん

沢の水は雨で増水し

2012年9月に高妻山を登った時 とは

エライ違いだ

確か

帯岩って あそこを鎖で下って

横移動する大きな岩だったような

過去の記憶を呼び起こしてみる

ヤメ なよ 危ないよ

また崩れたらどうすんの?

行ってみなきゃ

わかんないじゃん!

目の前にスゴイ光景が飛び込んできた

確かにこれはヤバいかも

危険ですから諦めて戻りませんか?

や 行けるかも

ちょっと先を見てくるよ

あ゛―

始まったよ

ちがこさんの無謀な行動が

待機する ひとしさんを後目に

切れた鎖をたどりながら進んでみる

土砂が溜まっているギリギリまで

接近してみた

やっぱり危険ですよ

後ろで ひとしさんの声がした

山を刺激しないように

そーっと渡ってみるから

ちょっと待っててね

心臓がバクバクする

本日二度目の難関

見上げれば 土砂が溜まっている

雨で緩んでいればスベリ台のように

土砂は ちがこさんを襲うだろう

下を見れば 土砂が溜まっている

20m程滑って落ちても どろんこぼっこに

なる程度 これなら行ける!

但し 上から土砂が落ちてきたらヤバいけど

そーっと そーっと

渡りきった

目が点になっていた ひとしさんも

ちがこさんに 右に倣い

そーっと そーっと

山を刺激しないように渡る

なんでこんな危険な場所を

私は通過しなきゃいけないんだ

そうだよね ひとち

いっつも ちがこさんの計画は

一か八かだもんね

まったくですぅー

最大の危機を乗り越えたものの

危険が終わったわけぢゃない

増水した沢

清滝の水で滑る長い鎖と戦う

ようやく安全パイ

戸隠牧場のゲートに出た

ゴール

弥勒新道の分岐

崩壊したルートを無理やり下山したので

暗くなる前に山を下れた

帰りにキャンプ場の管理事務所に立ち寄り

下山報告をする

忍者の修行の場 戸隠山

体力や技術だけでなく 精神的にも

鍛えられる無敵の山であった

(うん、うん)

くれぐれも ひとちがのような

無謀なことはしないように

この恐怖感は 登った人しかわからない

興味のある人は自分の目で確かめてみて

但し 命の保証はできないよ

また明日も山に登るよ

どこに登ったかは次回のブログのお楽しみ♪

この日の立ち寄り湯はこちら

この日の立ち寄り湯はこちら

明科温泉 明科町営温泉 長峰荘

のんびりした雰囲気の ひなびた温泉です

この日の車泊地はこちら

この日の車泊地はこちら

安曇野 池田クラフトパーク

すばらしいロケーションの公園です♪

車泊には超オススメ!!

翌日の山歩きはこちら

翌日の山歩きはこちら

2013年06月24日

地獄を見た! 命がけの山行Ⅱ 予告編

2013/6/22

最大の危機到来!?

戸隠山

(妙高周辺エリア)

全山行 365回

地獄を見た! 命がけの山行Ⅰ はこちら

地獄を見た! 命がけの山行Ⅰ はこちら

予 告

あなたはこれほどの恐怖を

感じたことがあるだろうか・・・

戸隠山の情報はこちら

戸隠山の情報はこちら

戸隠山の歴史はこちら

戸隠山の歴史はこちら

ひとちがが歩いたコースはこちら

ひとちがが歩いたコースはこちら

*始点は戸隠キャンプ場、周遊しました

岩の上から携帯電話で

通話しているらしい声が聞こえる

下ってきた先頭の女性の表情は青ざめ

一刻も早く この場を立ち去りたい

といわんばかり

後方に続く青年たちに下山を促す

その先に足の架け場があるから

狭い鎖の岩場は 道を譲らねば

通過することはできない

パーティーが岩を降りるまで

順番を待つ ひとちが

すれ違いざまに うつむき加減の女性は

小さな震えるような声でつぶやいた

この先で人が滑落しました

えっ?

まさか!

翌日の新聞記事には

*翌24日 全身打撲で死亡が確認されたそうです

そして 滑落現場

蟻の塔渡り

更に待ち受けていたのは

目の前に立ちはだかる 寸断された登山道

かつてない

最大のピンチか?

壮絶なる山歩きの様子は次回のブログで

乞うご期待

本編はこちら

本編はこちら

最大の危機到来!?

戸隠山

(妙高周辺エリア)

全山行 365回

地獄を見た! 命がけの山行Ⅰ はこちら

地獄を見た! 命がけの山行Ⅰ はこちら

予 告

あなたはこれほどの恐怖を

感じたことがあるだろうか・・・

戸隠山の情報はこちら

戸隠山の情報はこちら

戸隠山の歴史はこちら

戸隠山の歴史はこちら

ひとちがが歩いたコースはこちら

ひとちがが歩いたコースはこちら

*始点は戸隠キャンプ場、周遊しました

岩の上から携帯電話で

通話しているらしい声が聞こえる

下ってきた先頭の女性の表情は青ざめ

一刻も早く この場を立ち去りたい

といわんばかり

後方に続く青年たちに下山を促す

その先に足の架け場があるから

狭い鎖の岩場は 道を譲らねば

通過することはできない

パーティーが岩を降りるまで

順番を待つ ひとちが

すれ違いざまに うつむき加減の女性は

小さな震えるような声でつぶやいた

この先で人が滑落しました

えっ?

まさか!

翌日の新聞記事には

*翌24日 全身打撲で死亡が確認されたそうです

そして 滑落現場

蟻の塔渡り

更に待ち受けていたのは

目の前に立ちはだかる 寸断された登山道

かつてない

最大のピンチか?

壮絶なる山歩きの様子は次回のブログで

乞うご期待

本編はこちら

本編はこちら

2013年05月31日

薬師様のご利益?

2013/5/27

妙高高原の旅

大洞原の菜の花畑

(信濃エリア)

パートⅠはこちら

パートⅠはこちら

パートⅡはこちら

パートⅡはこちら

パートⅢはこちら

パートⅢはこちら

いいこといっぱい

福いっぱい?

楽しい旅の最後は?

パートⅣ

燕温泉で楽しんだ後

次に訪れたのは 宿で紹介してもらった場所

どこ? どこ?

高速に向かい 妙高高原公園線を下って行くと

道は二手に分かれ 大洞原地区に向かう

ここには 貸家+畑がセットになっている

集合住宅地?

があるのだが 本日はそのすぐ上で

お祭りが開催されているのだ

寄らない手はない

さっそく車を駐車場に停めようと試みたものの

すでに 満車

空き地に誘導された

(あはは。。。遠いぢゃん )

)

さっそく あぢー アスファルト の舗装路を

お祭り会場に向かって歩き出す一行

やだねー

暑くて

会場まで随分遠いなー

ブツブツ言いながら歩く すえちせ

広い道路には車もなく

お祭り会場目指して たくさんの人が歩いている

(すごい )

)

会場に到着

うわぁー

きれい

そう ここだよ

お祭りの会場は 菜の花畑

他には何にもない

菜の花は4月と勝手に決めつけていた

この地区は今が 満開

(ほぉーっ )

)

いい情報もらって得しちゃったね

そうですね

観光も悪くないですねぇー

うじゃうじゃいる人に交じって

会場の畑を ウロウロする ひとちが一行

菜の花畑のバックには

残雪の妙高山

妙高の遅い春を満喫

会場の近くに

ハートランド妙高 という施設がある

ここわぁー

妙高山麓都市農業交流施設で

色々な農業体験のできる面白い施設なのだ

お祭りに合わせ

入口では 無料のたけのこ汁 が配られ

妙高の味を楽しんでもらおうってわけ

ラッキー♪

駐車場に戻ることにした

テクテク道を歩いていると

後方から ひとしさんが何か叫んでいる

何?

お米いりませんか って

えっ お米?

いらないよ

妙高のお米は 宿でたらふくいただいたし

家に帰れば米はないわけじゃない

ところが・・・

お米くれるそうです

えっ くれるの?

ただ?

そう ただ

そんな ウマイ話 があるわけない

まぁ いただけても1キロ程度と思った

ひとしさんに声をかけてくれたのは

どう見てもフツーの農家のおじさん達

軽トラの荷台からゴソゴソと出したのは

なんと 30キロはある米袋

怪しい

えっ?

これもらっていいんですか?

いい! いい!

おじさんたちが口をそろえて言う

ホントに?

ホント! ホント!

おじさんたちが口をそろえて言う

そんなバカな

ひとしさんが よっぽど ビンボー に

見えたのだろうか?

ただでくれるなんて

何か問題でも?

いや ないよ

ますます 怪しい

じゃ どうして?

秋に今年のお米ができるから

食べきれない分のお米を畑の肥料にしようかと

持ってきたけど なんか もったいなくって

もらってくれる人がいたら あげよかと声かけたんだよ

そうなんですかぁー

妙に 納得

袋の中には 玄米

これが ただ だというのだ

もらわない手はない

いいんですか?

もらっちゃいますよ

いいよ

ホントに?

返せって言わない?

言わない 言わない

とういことで

一人一袋 大きな米袋を頂くこととなった

(おじさんの持ってきた米のほとんど )

)

合計五袋

すげー 欲張り

自宅に帰り計量したところ

ありがたや ありがたや

きっとこれは 燕温泉の薬師さま の

ご利益かも

(そう! そう!)

当分お米は買わなくてもいいね

うはうはの ひとちが一行

重たい米袋を車に積み込むと

車が悲鳴を上げていた

そりゃ そうだ

120キロの米+ひとちが一行

たぶん500キロはいかずとも

ほど近い重さにはなっているわけだから

がんばれ エクストレイル

ひぃ ひぃ しながら車が走る

最後に向かったのは これまた宿の情報から

ちがこさんが非常に興味をもった 関山神社

ここは 宿の湯殿観音の横に貼られていた紙に

描かれていた 妙高山へ奉納された 三体の金の仏像 が

安置されている場所なのだ

妙高関山神社の場所はこちら

妙高関山神社の場所はこちら

夏には 火祭り なるものもあるらしい

眺めることはできずとも

是非寄ってみたい場所

さっそく神社の前で

仮山伏の棒使い のマネっこ

仮山伏の棒使いとは?

妙高山から移された仏像を戦乱から守るため

修行僧が武術を身に着け山伏の棒使いとなった

戸隠から山伏が流れてきたという話もある

なんか カッコ悪いな

構えがちょっと違うかな

そう言って お手本を見せてくれる

すえたろうさん

本当の棒使いは こんなだよ

もう一回

おお!

なかなかサマになってるぢゃまいか

人目もはばからず

新緑の妙高エリアを おもいっきり楽しんだ

ひとちが一行であった

自宅近くの朝霧高原で

ソフトクリームを食べた

旅の反省会?

楽しかった旅の終わり

一番喜んでいた人たちは

やっぱり この人たちでしょ!

で 頂いた お米はどうだったの?

白米にして食べてみたよ

フツーに美味しいお米

さすが 新潟コシヒカリ

新潟コシヒカリ

問題なし

いやー

欲張って 持ち帰った甲斐

ありましたな

いいこといっぱい

福いっぱい

妙高高原の旅

大洞原の菜の花畑

(信濃エリア)

パートⅠはこちら

パートⅠはこちら

パートⅡはこちら

パートⅡはこちら

パートⅢはこちら

パートⅢはこちら

いいこといっぱい

福いっぱい?

楽しい旅の最後は?

パートⅣ

燕温泉で楽しんだ後

次に訪れたのは 宿で紹介してもらった場所

どこ? どこ?

高速に向かい 妙高高原公園線を下って行くと

道は二手に分かれ 大洞原地区に向かう

ここには 貸家+畑がセットになっている

集合住宅地?

があるのだが 本日はそのすぐ上で

お祭りが開催されているのだ

寄らない手はない

さっそく車を駐車場に停めようと試みたものの

すでに 満車

空き地に誘導された

(あはは。。。遠いぢゃん

)

)

さっそく あぢー アスファルト の舗装路を

お祭り会場に向かって歩き出す一行

やだねー

暑くて

会場まで随分遠いなー

ブツブツ言いながら歩く すえちせ

広い道路には車もなく

お祭り会場目指して たくさんの人が歩いている

(すごい

)

)会場に到着

うわぁー

きれい

そう ここだよ

お祭りの会場は 菜の花畑

他には何にもない

菜の花は4月と勝手に決めつけていた

この地区は今が 満開

(ほぉーっ

)

)いい情報もらって得しちゃったね

そうですね

観光も悪くないですねぇー

うじゃうじゃいる人に交じって

会場の畑を ウロウロする ひとちが一行

菜の花畑のバックには

残雪の妙高山

妙高の遅い春を満喫

会場の近くに

ハートランド妙高 という施設がある

ここわぁー

妙高山麓都市農業交流施設で

色々な農業体験のできる面白い施設なのだ

お祭りに合わせ

入口では 無料のたけのこ汁 が配られ

妙高の味を楽しんでもらおうってわけ

ラッキー♪

駐車場に戻ることにした

テクテク道を歩いていると

後方から ひとしさんが何か叫んでいる

何?

お米いりませんか って

えっ お米?

いらないよ

妙高のお米は 宿でたらふくいただいたし

家に帰れば米はないわけじゃない

ところが・・・

お米くれるそうです

えっ くれるの?

ただ?

そう ただ

そんな ウマイ話 があるわけない

まぁ いただけても1キロ程度と思った

ひとしさんに声をかけてくれたのは

どう見てもフツーの農家のおじさん達

軽トラの荷台からゴソゴソと出したのは

なんと 30キロはある米袋

怪しい

えっ?

これもらっていいんですか?

いい! いい!

おじさんたちが口をそろえて言う

ホントに?

ホント! ホント!

おじさんたちが口をそろえて言う

そんなバカな

ひとしさんが よっぽど ビンボー に

見えたのだろうか?

ただでくれるなんて

何か問題でも?

いや ないよ

ますます 怪しい

じゃ どうして?

秋に今年のお米ができるから

食べきれない分のお米を畑の肥料にしようかと

持ってきたけど なんか もったいなくって

もらってくれる人がいたら あげよかと声かけたんだよ

そうなんですかぁー

妙に 納得

袋の中には 玄米

これが ただ だというのだ

もらわない手はない

いいんですか?

もらっちゃいますよ

いいよ

ホントに?

返せって言わない?

言わない 言わない

とういことで

一人一袋 大きな米袋を頂くこととなった

(おじさんの持ってきた米のほとんど

)

)合計五袋

すげー 欲張り

自宅に帰り計量したところ

ありがたや ありがたや

きっとこれは 燕温泉の薬師さま の

ご利益かも

(そう! そう!)

当分お米は買わなくてもいいね

うはうはの ひとちが一行

重たい米袋を車に積み込むと

車が悲鳴を上げていた

そりゃ そうだ

120キロの米+ひとちが一行

たぶん500キロはいかずとも

ほど近い重さにはなっているわけだから

がんばれ エクストレイル

ひぃ ひぃ しながら車が走る

最後に向かったのは これまた宿の情報から

ちがこさんが非常に興味をもった 関山神社

ここは 宿の湯殿観音の横に貼られていた紙に

描かれていた 妙高山へ奉納された 三体の金の仏像 が

安置されている場所なのだ

妙高関山神社の場所はこちら

妙高関山神社の場所はこちら

夏には 火祭り なるものもあるらしい

眺めることはできずとも

是非寄ってみたい場所

さっそく神社の前で

仮山伏の棒使い のマネっこ

仮山伏の棒使いとは?

妙高山から移された仏像を戦乱から守るため

修行僧が武術を身に着け山伏の棒使いとなった

戸隠から山伏が流れてきたという話もある

なんか カッコ悪いな

構えがちょっと違うかな

そう言って お手本を見せてくれる

すえたろうさん

本当の棒使いは こんなだよ

もう一回

おお!

なかなかサマになってるぢゃまいか

人目もはばからず

新緑の妙高エリアを おもいっきり楽しんだ

ひとちが一行であった

自宅近くの朝霧高原で

ソフトクリームを食べた

旅の反省会?

楽しかった旅の終わり

一番喜んでいた人たちは

やっぱり この人たちでしょ!

で 頂いた お米はどうだったの?

白米にして食べてみたよ

フツーに美味しいお米

さすが

新潟コシヒカリ

新潟コシヒカリ

問題なし

いやー

欲張って 持ち帰った甲斐

ありましたな

いいこといっぱい

福いっぱい

2013年05月30日

ウハウハ温泉三昧♪

2013/5/26

妙高高原の旅

燕温泉

(信濃エリア)

ホテル岩戸屋の情報はこちら

ホテル岩戸屋の情報はこちら

パートⅠはこちら

パートⅠはこちら

パートⅡはこちら

パートⅡはこちら

素晴らしい宿をご紹介

燕温泉 ホテル岩戸屋

パートⅢ

時刻は4時半

遊び過ぎて宿に向かうのが

すっかり遅くなってしまった

本来なら 赤倉温泉を経由し

燕温泉に向かうのが近道

現在 崖崩れの修復のため

関温泉経由でなければ宿には行けない

(あららん )

)

遠回りと思いきや

意外と近い

燕温泉といえば 妙高山の中腹

標高1000m付近にある

温泉街の中でも 奥深い場所にある温泉だ

燕温泉=白

弘法大師発見の湯と言われる

源泉100%かけ流し

上杉謙信の隠れ湯とも言われ

美肌の湯としても有名

関温泉=赤

妙高高原温泉郷最古の湯

鉄分を含む温泉が時間とともに赤くなる

赤倉温泉=透明

江戸時代に開湯した温泉

多くの文人や名士が愛した名湯

と付近には泉質の異なる温泉があり

温泉三昧するのは最高のエリア

急坂の燕温泉街の裾に車を停める

(よっしゃ )

)

数軒並んだ民宿は どれも古ぼけていて

営業していない宿もある

(えっ? えっ?)

通路には 無料の足湯

昨年の豪雪で崩壊してしまった 向かいの宿は

無残にも その姿を留めたまま

(あわわ )

)

そして ひとちが一行がお世話になる

ホテル岩戸屋

おぉ! これは・・・

あの 赤城温泉 御宿 総本家 に

匹敵する面白い宿なのか?

一瞬ワクワクした

そういえば あの時は驚いたよね

三本指に入る 面白い宿だったっけ

そう そう

館内に入ると 大きく立派な

湯殿観音

じっと眺めていると

白髪の老人が すっと出てきた

(オバケじゃないよ )

)

これはね・・・

スラリと背が高く 若々しい

現在83才 この宿のご主人であ~る

説明によると 湯殿観音の横に貼ってある

小さな紙が重要だそうで

むかぁ~し

木曽義仲が妙高山の山頂に 三体の金の仏像を

奉納した時の絵だそうだ

が 不思議なことに 大事である絵は

セロテープで貼ってある

なぜじゃ?

宿のご主人 三浦雄一郎さんとお友達だそうで

写真もバッチリ飾られていた

この宿の歴史は古く

明治時代の屋名は やまや

古めかしい地図にも その名前は

刻まれている

今日は お客さんが少ないので

こちらの部屋をお使い下さい

案内されたのは 大田切川を眺められる

十六畳の大きな部屋

五人一部屋の格安プラン

申し訳ないほどの広いお部屋

施設は古いが きちんと掃除され

館内の至る所にある骨董品や装飾品

バブルのはじける前の

全盛期の宿を物語っているようだ

さっそく 宿ご自慢のお湯を

いただくことにしよう

室内の風呂はシャワーが二か所

洗い場は10名ほどが使える地味なタイプ

(あはは )

)

白く濁った湯には 湯の成分がウヨウヨと

漂っている

(きゃー これがいいのね )

)

露天に出てみよう

時代と共にすり減っていった

石うすが風呂の周りに埋め込まれ

座ってみると なんとも言えない

(あはは。)

この日は宿泊者が少なかったので

ちがこさんは 男風呂を撮影隊

(ありゃりゃ )

)

野郎ども

大満足

部屋から覗けば 男湯の露天の

屋根が見える

と?

露天から裸で 一歩前へ出れば

ターザン になれるのだ

夕食はダイニングで頂く

とってもお洒落な感じ

(うん、うん )

)

今どきではなく

ちょっと昔のレトロな雰囲気がいい

山で採れた山菜が並び

古いが上等な器で料理が次々と出される

(わーい )

)

美味しい新潟米も食べ放題

(大食漢向き )

)

格安プランなのに

ここまでするか?

と思うような素晴らしい夕食であった

(うん、うん )

)

大満足で部屋に戻り