2014年09月23日

中年の証明Ⅳ 最終日♪

2014/09/13・14・15

清々しい幕締め

野口五郎岳

(裏銀座エリア)

全山行 422回

野口五郎岳の情報はこちら

野口五郎岳の情報はこちら

初日の山歩きはこちら

初日の山歩きはこちら

二日目の山歩きはこちら

二日目の山歩きはこちら

標高 野口五郎岳 2924.3m

天気 曇天

曇天

山行時間 8時間30分(休憩を含む)

〈コース〉水晶小屋(6:00)-東沢乗越-真砂岳(8:00)-野口五郎岳(8:30)-

三ツ岳(10:10)-烏帽子小屋(11:00)-ブナ立尾根-高瀬ダム(2:30)

中年の証明として声を大にして叫ぼう

どんなに奥深い山でも

行こうと思えば行けるもんだ

最終日

定員30名の水晶小屋は激コミで

前日宿泊した野口五郎小屋より更に窮屈

天井からぶら下がった大きなザック

この小屋に宿泊するのは数日かけて

北アルプスを縦走する強者たち

そんな中に ひよっこながら混ぜてもらい上機嫌

連休の山小屋二日目を終えた ひとちが

あ゛― よかった

知らないおじさんと一緒の布団ぢゃなくて

壁とお友達だったけどね

うるさいな

標高2890mの稜線上にある小屋前からは

遮る物のない山々の絶景

あ~

富士山が見える♪

小さいですねぇ

朝日が昇る

朝日が昇る

なんとも贅沢な一時

早朝4時 次々と出発していった強者たちを見送って

ひとちがは の~んびり朝食を頂き下山開始

赤ザレの崩れそうな山を

へっぴり腰で転びそうになりながら下る

下るといっても 狭い山腹を登ったり

巻いたり下ったりと気が抜けない

ひぇ~

左手には双耳峰の水晶岳が

曇天の空に聳えている

水晶岳は三角点のある北峰が2978m

しかし南峰は20mほど高く3000mを超しているそうだ

北アルプスの山々の中でも一番奥深く

3000mを超す山は少ない

東沢乗越からは東沢谷の先には

小さく黒部湖と立山連峰の塊

今回は縦走できずピストンになったけど

まだまだ歩きたいコースは無限に広がる

右手には槍ヶ岳を始め 穂高連峰が並ぶ

鞍部の東沢乗越のハイマツ帯を歩き

白ザレの真砂岳にとりついた

大きく左にカーブするように

山の稜線が続いている

振り返ると曇天ながらも太陽は寛大で

水晶岳を明るく照らし秋の気配

きれいだねぇー

はい

なかなか こんな景色見れませんね

後ろ髪を引かれつつも先に進まねばいけないことが

とても残念で 何度も振り返っては山々を眺めた

稜線から右手側には

大きく槍ヶ岳の北側が見える

唐沢方向からは見ることのできない

険しく深い谷があった

槍ヶ岳からボコボコと続く尾根

あれが北鎌尾根だよね

地図にないルート

山ヤなら憧れる槍ヶ岳最難ルート

まあ ひとちがには無理だね

わかってますぅ

ひとしさんは全く興味がないらしい

尾根伝いに小ピークを越え

白ザレの真砂岳に

真砂岳の根っこのあたりには

最初の計画で下るはずの湯俣への分岐がある

竹村新道を下り

河原を掘って水着で野天風呂♪

夢は叶うことなく ザックの隅っこに

水着は悲しく押し込まれたまま

いいじゃないですか

次回は温泉目的だけで来ましょうよ

色々なことを妄想しながら

登っていく

うが うが

うが うが

うが うが

うが

ありゃ ピークあっちだ

のっぺりした山ですから

気が付きませんでしたね

西方向の水晶岳は二つの峰頭がキリっと立ち

頂から岩尾根が巨獣の骨のように下っている

新しい目標ができた

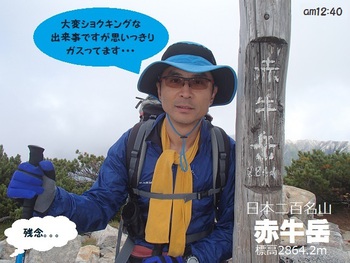

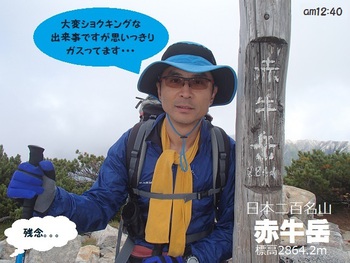

コース変更して登った赤牛岳

散々卓上登山を繰り返し悩んだものの

行きたくても計画できなかった山

好天が味方して頂きを踏むことができた

中年の証明として声を大にして叫ぼう

どんなに奥深い山でも

行こうと思えば行けるもんだ

野口五郎小屋前でちょっと休憩

人気も少なく賑わっていたのがウソのよう

お世話になりました

また来ます

ゴミを焼いていた小屋のご主人に

挨拶してお別れした

白い稜線に赤い花

いや 赤い草

今日も青空だったら

もっとステキな尾根歩きになったね

そうですね~

湯俣へ下ると山荘からは展望もない沢沿いコース

時間もかかりますし やっぱり尾根コースの方が

正解だったと思いますよ

うん

雨も降りそうもないし こんなステキな尾根

なかなか歩けないからね

曇天だけど

うるさいな

野口五郎岳の先には 三ツ岳がある

ここも のっぺり三つのピークの尾根を

うがうが越えていくのだ

ねえ ひとしさん

行きは展望コースだったから

帰りは花畑コースを歩こうか

先で合流するわけですから

どちらでもいいですよ

尾根を通過せず 巻くように山を下り

花畑があるコースを歩いてみた

すでに夏の花はなく

終盤を迎えた残り少ない花が砂礫の中に

静かに咲いていたよ

ゆるやかに下る烏帽子小屋までの稜線

白い砂礫の広い稜線

秋は刻々と進み

紅葉は里に下っていくのだろう

もう少しすれば 山腹も彩られ

ダケカンバ ガマズミ ブナ ナナカマドが

秋山を楽しませてくれる季節になる

でもね

今だけ

後立山の峰々がどんどん近づいてきた

もうすぐステキな稜線ともお別れ

秋の裏銀座

エメラルド色のダムが見えた

立山を背に 初日に登った烏帽子岳

テント場を通過し 小屋の分岐に向かう

連休初日は ひしめき合ってたっていたテント

ひっそりと数張だけの静かなテン場になっていた

烏帽子小屋から下り始めた数名の登山者たちに混じって

ひとちがもズルズル ブナ立尾根を下っていく

足の裏痛いね

痛いですね

登山口に無事下山

下りもいいペースで下れたので

予定時間よりずっと早くダムに到着

ダムからは タイミングよく相乗りできて

帰りもタクシー代も ひとり525円

ラッキー

秋の山旅は好天で 楽しい思い出と

美しい山々の姿がいつまでも目に焼き付いた

すばらしい三日間だった

この日の立ち寄り湯はこちら

この日の立ち寄り湯はこちら

七倉温泉 七倉山荘

とてもきれいな山荘です。お風呂は狭いですが露天風呂もあります

この日は貸切状態で使わせていただきました

清々しい幕締め

野口五郎岳

(裏銀座エリア)

全山行 422回

野口五郎岳の情報はこちら

野口五郎岳の情報はこちら

初日の山歩きはこちら

初日の山歩きはこちら

二日目の山歩きはこちら

二日目の山歩きはこちら

標高 野口五郎岳 2924.3m

天気

曇天

曇天山行時間 8時間30分(休憩を含む)

〈コース〉水晶小屋(6:00)-東沢乗越-真砂岳(8:00)-野口五郎岳(8:30)-

三ツ岳(10:10)-烏帽子小屋(11:00)-ブナ立尾根-高瀬ダム(2:30)

中年の証明として声を大にして叫ぼう

どんなに奥深い山でも

行こうと思えば行けるもんだ

最終日

定員30名の水晶小屋は激コミで

前日宿泊した野口五郎小屋より更に窮屈

天井からぶら下がった大きなザック

この小屋に宿泊するのは数日かけて

北アルプスを縦走する強者たち

そんな中に ひよっこながら混ぜてもらい上機嫌

連休の山小屋二日目を終えた ひとちが

あ゛― よかった

知らないおじさんと一緒の布団ぢゃなくて

壁とお友達だったけどね

うるさいな

標高2890mの稜線上にある小屋前からは

遮る物のない山々の絶景

あ~

富士山が見える♪

小さいですねぇ

朝日が昇る

朝日が昇る

なんとも贅沢な一時

早朝4時 次々と出発していった強者たちを見送って

ひとちがは の~んびり朝食を頂き下山開始

赤ザレの崩れそうな山を

へっぴり腰で転びそうになりながら下る

下るといっても 狭い山腹を登ったり

巻いたり下ったりと気が抜けない

ひぇ~

左手には双耳峰の水晶岳が

曇天の空に聳えている

水晶岳は三角点のある北峰が2978m

しかし南峰は20mほど高く3000mを超しているそうだ

北アルプスの山々の中でも一番奥深く

3000mを超す山は少ない

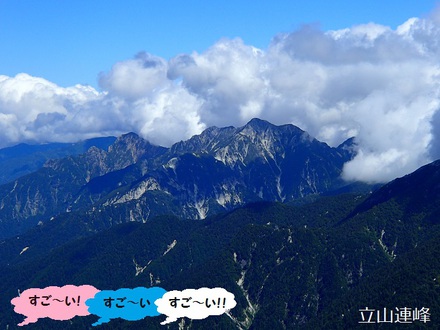

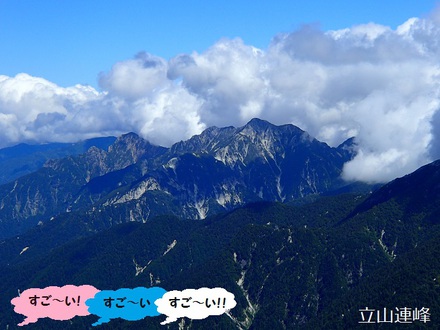

東沢乗越からは東沢谷の先には

小さく黒部湖と立山連峰の塊

今回は縦走できずピストンになったけど

まだまだ歩きたいコースは無限に広がる

右手には槍ヶ岳を始め 穂高連峰が並ぶ

鞍部の東沢乗越のハイマツ帯を歩き

白ザレの真砂岳にとりついた

大きく左にカーブするように

山の稜線が続いている

振り返ると曇天ながらも太陽は寛大で

水晶岳を明るく照らし秋の気配

きれいだねぇー

はい

なかなか こんな景色見れませんね

後ろ髪を引かれつつも先に進まねばいけないことが

とても残念で 何度も振り返っては山々を眺めた

稜線から右手側には

大きく槍ヶ岳の北側が見える

唐沢方向からは見ることのできない

険しく深い谷があった

槍ヶ岳からボコボコと続く尾根

あれが北鎌尾根だよね

地図にないルート

山ヤなら憧れる槍ヶ岳最難ルート

まあ ひとちがには無理だね

わかってますぅ

ひとしさんは全く興味がないらしい

尾根伝いに小ピークを越え

白ザレの真砂岳に

真砂岳の根っこのあたりには

最初の計画で下るはずの湯俣への分岐がある

竹村新道を下り

河原を掘って水着で野天風呂♪

夢は叶うことなく ザックの隅っこに

水着は悲しく押し込まれたまま

いいじゃないですか

次回は温泉目的だけで来ましょうよ

色々なことを妄想しながら

登っていく

うが

うが

うが うが

うが うが

うが

ありゃ ピークあっちだ

のっぺりした山ですから

気が付きませんでしたね

西方向の水晶岳は二つの峰頭がキリっと立ち

頂から岩尾根が巨獣の骨のように下っている

新しい目標ができた

コース変更して登った赤牛岳

散々卓上登山を繰り返し悩んだものの

行きたくても計画できなかった山

好天が味方して頂きを踏むことができた

中年の証明として声を大にして叫ぼう

どんなに奥深い山でも

行こうと思えば行けるもんだ

野口五郎小屋前でちょっと休憩

人気も少なく賑わっていたのがウソのよう

お世話になりました

また来ます

ゴミを焼いていた小屋のご主人に

挨拶してお別れした

白い稜線に赤い花

いや 赤い草

今日も青空だったら

もっとステキな尾根歩きになったね

そうですね~

湯俣へ下ると山荘からは展望もない沢沿いコース

時間もかかりますし やっぱり尾根コースの方が

正解だったと思いますよ

うん

雨も降りそうもないし こんなステキな尾根

なかなか歩けないからね

曇天だけど

うるさいな

野口五郎岳の先には 三ツ岳がある

ここも のっぺり三つのピークの尾根を

うがうが越えていくのだ

ねえ ひとしさん

行きは展望コースだったから

帰りは花畑コースを歩こうか

先で合流するわけですから

どちらでもいいですよ

尾根を通過せず 巻くように山を下り

花畑があるコースを歩いてみた

すでに夏の花はなく

終盤を迎えた残り少ない花が砂礫の中に

静かに咲いていたよ

ゆるやかに下る烏帽子小屋までの稜線

白い砂礫の広い稜線

秋は刻々と進み

紅葉は里に下っていくのだろう

もう少しすれば 山腹も彩られ

ダケカンバ ガマズミ ブナ ナナカマドが

秋山を楽しませてくれる季節になる

でもね

今だけ

後立山の峰々がどんどん近づいてきた

もうすぐステキな稜線ともお別れ

秋の裏銀座

エメラルド色のダムが見えた

立山を背に 初日に登った烏帽子岳

テント場を通過し 小屋の分岐に向かう

連休初日は ひしめき合ってたっていたテント

ひっそりと数張だけの静かなテン場になっていた

烏帽子小屋から下り始めた数名の登山者たちに混じって

ひとちがもズルズル ブナ立尾根を下っていく

足の裏痛いね

痛いですね

登山口に無事下山

下りもいいペースで下れたので

予定時間よりずっと早くダムに到着

ダムからは タイミングよく相乗りできて

帰りもタクシー代も ひとり525円

ラッキー

秋の山旅は好天で 楽しい思い出と

美しい山々の姿がいつまでも目に焼き付いた

すばらしい三日間だった

この日の立ち寄り湯はこちら

この日の立ち寄り湯はこちら

七倉温泉 七倉山荘

とてもきれいな山荘です。お風呂は狭いですが露天風呂もあります

この日は貸切状態で使わせていただきました

2014年09月20日

中年の証明Ⅳ 二日目♪

2014/09/13・14・15

あかべこへ♪

野口五郎岳・水晶岳・赤牛岳

(裏銀座・飛騨山脈南部エリア)

全山行 422回

野口五郎岳の情報はこちら

野口五郎岳の情報はこちら

水晶岳の情報はこちら

水晶岳の情報はこちら

赤牛岳の情報はこちら

赤牛岳の情報はこちら

初日の山歩きはこちら

初日の山歩きはこちら

標高 野口五郎岳 2924.3m 水晶岳 2986m 赤牛岳 2864.2m

天気 晴れ時々

晴れ時々 ガス

ガス

山行時間 11時間(休憩を含む)

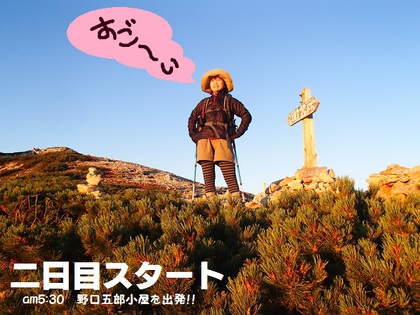

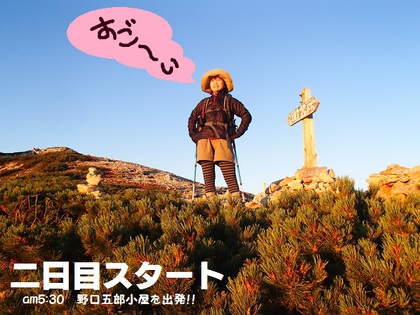

〈コース〉野口五郎小屋(5:30)-野口五郎岳(5:50)-真砂岳-

水晶小屋(8:30-9:00)-水晶岳(10:00-10:10)-温泉沢ノ頭-

赤牛岳(12:40-12:50)-ピストンで水晶小屋(4:30/小屋泊)

歩いても 歩いても

なかなか辿りつかない

あかべこちゃん

二日目

夜が明けた

夜が明けた

二人で一枚のお布団はとても窮屈で

一番隅っこで壁とお友達状態だった ちがこさん

寝返りをうつこともできず

身体はバキバキ

まあ 知らないおじさんと一緒の布団じゃなくて幸い

と思いながら 薄暗い小屋で出発準備

ひとしさんといえば

隣のおじさんのイビキで少々寝不足気味ながら

本日は稜線歩きということで ハッスル ハッスル

朝日が昇る

まずはここでご紹介 新しい山友

地元 大町に住んでいるという「ゴロちゃん」

野口五郎小屋での出会いだったので

ちがこさんが勝手に命名した

お年は きょうこちゃんと同じ27才だから

ひとちがの息子みたいなもの

今回は単独でブナ立から新穂高に

抜けていくそうだ

とても爽やかないい青年だったよ

山斜面に朝日が当たりモルゲンロート

全ての物が赤く染まった数分

お天気快晴山日和

いってみよう

裏銀座の西方向に東沢谷を挟んで山が並んでいる

その一番左に位置するのが双耳峰を成す水晶岳

別名 黒岳とも呼ばれ 名前のごとく

黒っぽい山なのだ

昨日の午後からのガス天気とは違い

稜線から見える景色はバツグンで

遥か彼方の山までよく見える

小屋ちょっと登れば野口五郎岳

雲海の上にサンサンと出た太陽は

今日登るべき山の選択を迷わせた

予定では

この先 野口五郎岳のピークを踏み水晶岳へ

水晶岳から真砂岳の分岐まで戻り竹村新道を下り

高瀬川登山口のある湯俣温泉に宿泊

翌日 温泉三昧した後 高瀬川沿いを歩き

ダムに戻る周遊コース

が

あまりの好天に欲が出た

下の温泉はキャンセルして水晶小屋に泊まったら

赤牛まで今日行けるんじゃない?

そうですね

水晶小屋に泊まるなら なんとか赤牛まで

ピストンでも可能ですね

でも水晶小屋から往復7時間ですよ

3日目もメチャメチャロングになるし

いいじゃん 今じゃなきゃいけないよ

こんな天気がいいし 2度とチャンスないかも

私もそう思います

赤牛岳は奥深い位置にありますから

そう簡単には行けませんからね

今なら歩ける

今なら歩ける

こーなったら なんとしてもピッチを上げて?

じゃなくコースタイム通りに歩かなくっちゃ

稜線から見える絶景に よそ見しながら

真砂岳を降下していく

南方向には穂高連峰が

そして水晶小屋から分岐し南下する先には

大きく羽を広げたような鷲羽岳

ぴょこんと顔を出しているのは笠ヶ岳

水晶岳が近づいてくると稜線上の隅に

小さく水晶小屋が見える

ねぇ ひとしさん

今日も小屋はコミコミかな?

そうですね

連休ですから仕方ないですよ

どーしても赤牛に行きたいんでしょ?

うん

壁とまたお友達でもいいや

北東方向に歩いてきた野口五郎岳が見える

今夜 水晶小屋に泊まったら

帰りはやっぱ裏銀座の稜線を歩く?

竹村新道だと時間かかるよね

はい また展望コースを歩いて

ブナ立尾根を下るしかないですね

マイカー登山の辛い所ですよ

うじゃうじゃ話ながら

岩を越え小屋を目指す

東沢乗越を越えると もろい赤ザレの細い道

山肌が醜く削れ落ち

通過時は緊張する

小屋直下から見ると 歩いてきた道はこんな

標高2890m 定員30名

北アルプスでも小さな山小屋

さっそく宿泊手続きを済ませ

温泉山荘にはキャンセルの電話を入れ

小屋の前で休憩

赤牛をピストンするために荷物を減らし

大型ザックは小屋にデポした

移動ザックは ひとしさんの背中におんぶ

東沢谷の先には立山連邦

ズーム

いきますか!

うん♪

ともかくこの稜線から見える景色はいい

何がいいって 耕地や人工物が見えない

ないといっても 全くないわけじゃない

山小屋はあるよ

それに黒部五郎岳は 薬師岳方向からでは

美しいカールを拝むことはできない

この稜線って最高

抜けるように青く広がった空は

今年初めて見るような そんな色

去年 笠ヶ岳に登った時 は

飲み水が足りなくて大変だったよね

はいー そうでしたね

笠ヶ岳って北アルプスでも

目立ってる山なんですね

ユルい稜線からゴツゴツした岩山を

たくさんの登山者が登っている

それに混じって ひとちがも

憧れの水晶岳に向かう

卓上登山をしている時

どのルートで水晶岳を目指そうかと迷った

水晶岳は北アルプスでも深い場所

近くにはいい山がたくさん集結していて

欲張って あっちもこっちもと計画すれば

とんでもなく時間がかかってしまう

単なる 通過地点の山ではなく

メインの山として計画したかった

でも 赤牛岳にも行くんでしょ?

うるさいな

チャチャ入れないでよ

あ ごめん

昨日 水晶小屋に宿泊した

登山者たちがピークを踏んでいる

彼らはこの後 それぞれ向かうコースに

分散していくのだろう

山頂からの景色もいいね

はい~

で あんたらどうするの?

牛が寝そべったような形の山

黒岳と呼ばれる水晶岳とは対照的に山肌は赤い

水晶岳から赤牛岳に向かって下る

賑わっていた水晶のピークを背に

足場の悪いゴツゴツのガレた山腹を何度かトラバースする

ペンキマークは比較的山の左についていて

見失わないように確認しながら進んでいく

温泉沢ノ頭を通過

ここは高天原の山荘に直で下ることができる

尾根ルートの分岐でもある

話に寄れば この高天原の温泉は白濁した

素晴らしい泉質だそうで 一度は行ってみたい場所

温泉コース 蹴っちゃったしね

うるさいな

その先は花崗岩の砂礫の混じった白い稜線とハイマツ帯

ありゃ?

赤じゃないの?

これが違うんだなー

歩いてみるとわかるけど

意外に山は白いわけ

へぇー

歩いても 歩いても

なかなか辿りつかない あかべこちゃん

水晶岳からは どっちらかというと

下りになるので簡単かと思いきや

アップダウンが続くのだ

ホントは読売新道も歩きたかったね

平ノ渡場から ぎっちらこの舟にも

乗ってみたかったなぁ~

そうですね

マイカー登山の辛い所です

同じ赤牛方向に向かっていた数名の登山者は

読売新道を下って行った

赤牛をピストンする人は

あんまりいないわけだ

そういうこと

昼を過ぎると例のごとく雲が湧いててきた

辺りは真っ白けで さっきまで見えていた山も

姿をくらまし イマイチな眺望

まぁ いいさ!

あかべこちゃんまで来れたから

はい 誰もいませんし 展望もダメですが

ここまでこれてよかったですぅ

ふたりで大満足

もたもたしていると 小屋の夕食に

間に合わなくなりそうなので帰ることにする

再びいくつものピークを越える

今度は登りの連続

歩いても 歩いても

なかなかつかない水晶岳

ガスでお楽しみの景色もダメダメ

ひたすら歩くしかない

クゥー クゥー

声がした

辺りを見回すと 大きな岩の上に鳥?

誰に向かって叫んでいるのか?

人を怖がる様子もなく じっと谷を見ていた

空がまた明るくなり始め

向かう南方向のガスが消えていく

今度こそ!

と何度も期待するものの

足が疲れてきましたぁー

ブウたれ始める

マイダーリン

もう少しだから がんばろ♪

あ 山頂のポールが見えるよ

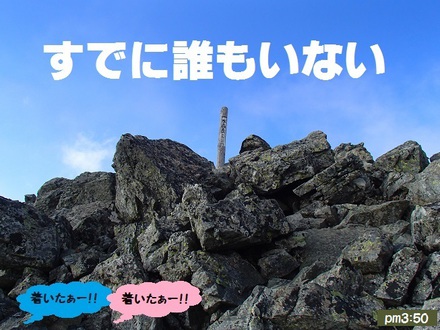

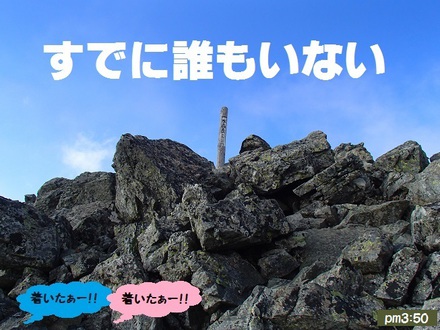

3時を過ぎれば みさなん小屋に到着している時間

ウロウロ稜線で遊んでるのは ひとちがだけ

実はこの山 水晶岳と言われるゆえんは

もちろん水晶が採れる山だから

登山道沿いに数ヶ所 赤ザレの場所があり

このような看板が立っている

光が当たると赤ザレが光るため

水晶の破片が 光輝く

光輝く ので一目瞭然

ので一目瞭然

採取は禁止されているので

見つけても持ち帰ってはいけません

お持ち帰りはできなくても

せっかくなので水晶を探してみよう

あった あった

小さな破片もあるし

ちゃんと六角柱のものも発見

撮影を済ませてから

そっと土に返した

疲労困憊になって機嫌が悪くなり始めた

ひとしさんを引きずって

ようやく水晶小屋に到着

時刻は4時半

割り当ての部屋は今日も大混雑

こりゃ 昨日の野口五郎小屋より

まだひどい

その日も壁とお友達だった ちがこさんである

やっぱりね

明日は下山のお話

一気に水晶小屋から高瀬ダムまで駆け下りる

お楽しみにぃ~♪

あかべこへ♪

野口五郎岳・水晶岳・赤牛岳

(裏銀座・飛騨山脈南部エリア)

全山行 422回

野口五郎岳の情報はこちら

野口五郎岳の情報はこちら

水晶岳の情報はこちら

水晶岳の情報はこちら

赤牛岳の情報はこちら

赤牛岳の情報はこちら

初日の山歩きはこちら

初日の山歩きはこちら

標高 野口五郎岳 2924.3m 水晶岳 2986m 赤牛岳 2864.2m

天気

晴れ時々

晴れ時々 ガス

ガス山行時間 11時間(休憩を含む)

〈コース〉野口五郎小屋(5:30)-野口五郎岳(5:50)-真砂岳-

水晶小屋(8:30-9:00)-水晶岳(10:00-10:10)-温泉沢ノ頭-

赤牛岳(12:40-12:50)-ピストンで水晶小屋(4:30/小屋泊)

歩いても 歩いても

なかなか辿りつかない

あかべこちゃん

二日目

夜が明けた

夜が明けた

二人で一枚のお布団はとても窮屈で

一番隅っこで壁とお友達状態だった ちがこさん

寝返りをうつこともできず

身体はバキバキ

まあ 知らないおじさんと一緒の布団じゃなくて幸い

と思いながら 薄暗い小屋で出発準備

ひとしさんといえば

隣のおじさんのイビキで少々寝不足気味ながら

本日は稜線歩きということで ハッスル ハッスル

朝日が昇る

まずはここでご紹介 新しい山友

地元 大町に住んでいるという「ゴロちゃん」

野口五郎小屋での出会いだったので

ちがこさんが勝手に命名した

お年は きょうこちゃんと同じ27才だから

ひとちがの息子みたいなもの

今回は単独でブナ立から新穂高に

抜けていくそうだ

とても爽やかないい青年だったよ

山斜面に朝日が当たりモルゲンロート

全ての物が赤く染まった数分

お天気快晴山日和

いってみよう

裏銀座の西方向に東沢谷を挟んで山が並んでいる

その一番左に位置するのが双耳峰を成す水晶岳

別名 黒岳とも呼ばれ 名前のごとく

黒っぽい山なのだ

昨日の午後からのガス天気とは違い

稜線から見える景色はバツグンで

遥か彼方の山までよく見える

小屋ちょっと登れば野口五郎岳

雲海の上にサンサンと出た太陽は

今日登るべき山の選択を迷わせた

予定では

この先 野口五郎岳のピークを踏み水晶岳へ

水晶岳から真砂岳の分岐まで戻り竹村新道を下り

高瀬川登山口のある湯俣温泉に宿泊

翌日 温泉三昧した後 高瀬川沿いを歩き

ダムに戻る周遊コース

が

あまりの好天に欲が出た

下の温泉はキャンセルして水晶小屋に泊まったら

赤牛まで今日行けるんじゃない?

そうですね

水晶小屋に泊まるなら なんとか赤牛まで

ピストンでも可能ですね

でも水晶小屋から往復7時間ですよ

3日目もメチャメチャロングになるし

いいじゃん 今じゃなきゃいけないよ

こんな天気がいいし 2度とチャンスないかも

私もそう思います

赤牛岳は奥深い位置にありますから

そう簡単には行けませんからね

今なら歩ける

今なら歩ける

こーなったら なんとしてもピッチを上げて?

じゃなくコースタイム通りに歩かなくっちゃ

稜線から見える絶景に よそ見しながら

真砂岳を降下していく

南方向には穂高連峰が

そして水晶小屋から分岐し南下する先には

大きく羽を広げたような鷲羽岳

ぴょこんと顔を出しているのは笠ヶ岳

水晶岳が近づいてくると稜線上の隅に

小さく水晶小屋が見える

ねぇ ひとしさん

今日も小屋はコミコミかな?

そうですね

連休ですから仕方ないですよ

どーしても赤牛に行きたいんでしょ?

うん

壁とまたお友達でもいいや

北東方向に歩いてきた野口五郎岳が見える

今夜 水晶小屋に泊まったら

帰りはやっぱ裏銀座の稜線を歩く?

竹村新道だと時間かかるよね

はい また展望コースを歩いて

ブナ立尾根を下るしかないですね

マイカー登山の辛い所ですよ

うじゃうじゃ話ながら

岩を越え小屋を目指す

東沢乗越を越えると もろい赤ザレの細い道

山肌が醜く削れ落ち

通過時は緊張する

小屋直下から見ると 歩いてきた道はこんな

標高2890m 定員30名

北アルプスでも小さな山小屋

さっそく宿泊手続きを済ませ

温泉山荘にはキャンセルの電話を入れ

小屋の前で休憩

赤牛をピストンするために荷物を減らし

大型ザックは小屋にデポした

移動ザックは ひとしさんの背中におんぶ

東沢谷の先には立山連邦

ズーム

いきますか!

うん♪

ともかくこの稜線から見える景色はいい

何がいいって 耕地や人工物が見えない

ないといっても 全くないわけじゃない

山小屋はあるよ

それに黒部五郎岳は 薬師岳方向からでは

美しいカールを拝むことはできない

この稜線って最高

抜けるように青く広がった空は

今年初めて見るような そんな色

去年 笠ヶ岳に登った時 は

飲み水が足りなくて大変だったよね

はいー そうでしたね

笠ヶ岳って北アルプスでも

目立ってる山なんですね

ユルい稜線からゴツゴツした岩山を

たくさんの登山者が登っている

それに混じって ひとちがも

憧れの水晶岳に向かう

卓上登山をしている時

どのルートで水晶岳を目指そうかと迷った

水晶岳は北アルプスでも深い場所

近くにはいい山がたくさん集結していて

欲張って あっちもこっちもと計画すれば

とんでもなく時間がかかってしまう

単なる 通過地点の山ではなく

メインの山として計画したかった

でも 赤牛岳にも行くんでしょ?

うるさいな

チャチャ入れないでよ

あ ごめん

昨日 水晶小屋に宿泊した

登山者たちがピークを踏んでいる

彼らはこの後 それぞれ向かうコースに

分散していくのだろう

山頂からの景色もいいね

はい~

で あんたらどうするの?

牛が寝そべったような形の山

黒岳と呼ばれる水晶岳とは対照的に山肌は赤い

水晶岳から赤牛岳に向かって下る

賑わっていた水晶のピークを背に

足場の悪いゴツゴツのガレた山腹を何度かトラバースする

ペンキマークは比較的山の左についていて

見失わないように確認しながら進んでいく

温泉沢ノ頭を通過

ここは高天原の山荘に直で下ることができる

尾根ルートの分岐でもある

話に寄れば この高天原の温泉は白濁した

素晴らしい泉質だそうで 一度は行ってみたい場所

温泉コース 蹴っちゃったしね

うるさいな

その先は花崗岩の砂礫の混じった白い稜線とハイマツ帯

ありゃ?

赤じゃないの?

これが違うんだなー

歩いてみるとわかるけど

意外に山は白いわけ

へぇー

歩いても 歩いても

なかなか辿りつかない あかべこちゃん

水晶岳からは どっちらかというと

下りになるので簡単かと思いきや

アップダウンが続くのだ

ホントは読売新道も歩きたかったね

平ノ渡場から ぎっちらこの舟にも

乗ってみたかったなぁ~

そうですね

マイカー登山の辛い所です

同じ赤牛方向に向かっていた数名の登山者は

読売新道を下って行った

赤牛をピストンする人は

あんまりいないわけだ

そういうこと

昼を過ぎると例のごとく雲が湧いててきた

辺りは真っ白けで さっきまで見えていた山も

姿をくらまし イマイチな眺望

まぁ いいさ!

あかべこちゃんまで来れたから

はい 誰もいませんし 展望もダメですが

ここまでこれてよかったですぅ

ふたりで大満足

もたもたしていると 小屋の夕食に

間に合わなくなりそうなので帰ることにする

再びいくつものピークを越える

今度は登りの連続

歩いても 歩いても

なかなかつかない水晶岳

ガスでお楽しみの景色もダメダメ

ひたすら歩くしかない

クゥー クゥー

声がした

辺りを見回すと 大きな岩の上に鳥?

誰に向かって叫んでいるのか?

人を怖がる様子もなく じっと谷を見ていた

空がまた明るくなり始め

向かう南方向のガスが消えていく

今度こそ!

と何度も期待するものの

足が疲れてきましたぁー

ブウたれ始める

マイダーリン

もう少しだから がんばろ♪

あ 山頂のポールが見えるよ

3時を過ぎれば みさなん小屋に到着している時間

ウロウロ稜線で遊んでるのは ひとちがだけ

実はこの山 水晶岳と言われるゆえんは

もちろん水晶が採れる山だから

登山道沿いに数ヶ所 赤ザレの場所があり

このような看板が立っている

光が当たると赤ザレが光るため

水晶の破片が

光輝く

光輝く ので一目瞭然

ので一目瞭然

採取は禁止されているので

見つけても持ち帰ってはいけません

お持ち帰りはできなくても

せっかくなので水晶を探してみよう

あった あった

小さな破片もあるし

ちゃんと六角柱のものも発見

撮影を済ませてから

そっと土に返した

疲労困憊になって機嫌が悪くなり始めた

ひとしさんを引きずって

ようやく水晶小屋に到着

時刻は4時半

割り当ての部屋は今日も大混雑

こりゃ 昨日の野口五郎小屋より

まだひどい

その日も壁とお友達だった ちがこさんである

やっぱりね

明日は下山のお話

一気に水晶小屋から高瀬ダムまで駆け下りる

お楽しみにぃ~♪

2014年09月17日

中年の証明Ⅳ 初日♪

2014/09/13・14・15

過酷な山旅の幕開け

烏帽子岳

(裏銀座エリア)

全山行 422回

烏帽子岳の情報はこちら

烏帽子岳の情報はこちら

標高 前烏帽子岳 2605m 烏帽子岳 2628m

三ツ岳 2844.6m

天気 晴れ・

晴れ・ ガス

ガス

山行時間 8時間30分(休憩を含む)

〈コース〉高瀬ダム(7:00)-裏銀座登山口(7:30)-ブナ立尾根-

烏帽子小屋(10:40)-前烏帽子岳-烏帽子岳(11:30)-前烏帽子岳-

烏帽子小屋-三ツ岳-野口五郎小屋(3:30/小屋泊)

日本三大急登 ブナ立尾根

これまでに 甲斐駒ヶ岳の黒戸尾根

谷川岳の西黒尾根 はすでにクリアした

最後に残ったブナ立尾根とは

どんな急登なんだろう?

初日

待ちに待った山日和の三連休

自宅をam2:30に出発

七倉駐車場に到着したのはam6:15

すでに駐車場は満車で路肩にもズラりと車が並び

トンネル付近の最後のスペースに車はなんとか収まった

あ゛―

いつものことですが 連休ってなんで

こんな山奥にたくさんの車がいるんでしょうね

高瀬ダムへの移動にはam6:30に開くゲートからタクシーで移動

もしくは徒歩で1時間30分

ダムまでタクシー料金は2100円

4人で乗車すれば 1人525円

安いもんだ

ゲートが開く直前 管理事務所の人が

登山届の提出を叫んでいた

タクシーでダムへ移動

橋から不動沢トンネルを歩き 吊橋を渡り

白い砂地の道を登山口まで歩く

水場の横の登山口からいざ出発

九十九に登る樹林帯の急登

階段には「ひとりずつ通過すること」と記載されている

さすが北アルプスの裏銀座ともなると

道は整備され急登といえど歩きやすい

本日は小屋泊のため 荷物は比較的軽い方

水も稜線上の小屋で調達するよう最低限

それでもザックは重い?

いつものごとく登りの時は

口も利かず無言で下を向いて登るのが

最近定番になっている ひとしさん

ハァ ハァ

ハァ

あ゛― ぐるぢぃー

心が折れていく

ポキ ポキ ポキ

でたな ポッキーひとち

いいんですぅ

タクシーがまとまって七倉から出発するので

当然 同時にダムで登山者は降車することになる

このためスタート時は ほとんど団子状態で

山に突入するため 登山道はこの通り

なんせ急登ゆえ みなさん自分のペースを守って

登るので 抜くにも抜けず道を譲ってくれるのを

後方から待っているしかない

この間 薬師岳のコミコミ登山道 で

イヤな思いをしたっけ

今回は なるべ~く人のすぐ後ろを

歩かないようにしよーっと

と 遠慮しつつも前に出るチャンスを伺う

ひとり抜き ふたり抜き みんな抜き

う~ん いいペース♪

一方 ひとしさんといえば

相変わらず無言で ハァ ハァ しながら

急登と戦っていた

あ゛― ぐるぢぃー

ちがこさんったら ズンズン先に行っちゃうし

樹林帯の隙間からダムの上に山が見えた

そうだ あれって餓鬼岳に登った時

翌日登った唐沢岳だ

山頂からダムや烏帽子岳が見えたっけ

あっちからよく見えたんだから

こっちからもよく見えるってわけだ

感心してる場合じゃないよ

ひとち死にそうだよ

あーあー

いつものことだから

ちがこさんが「ブナ立尾根」を登りたい

って言うから来たけど大変ですぅ

ここを4時間半以上登らなきゃいけない

ハァ。。。

早く稜線歩きしたいなぁ

通称「権太落シ」と呼ばれる張り出した大岩を過ぎ

よくわからない「三角点」を通過

「タヌキ岩」も通り越すと展望が開けてくる

青空が見えた

稜線にふたつのコブも見える

手前は前烏帽子岳に違いない

もうちょっとだよ

ひとしさん

はい

がんばりますぅ

ひとしさんにも笑顔が戻った

標高が上がるにつれ 山は秋色めいてきた

赤く実をつけたナナカマド

葉も赤く染まったものもある

上を見上げると

まだ緑も健在だね

ダケカンバの巨木を過ぎ

ようやく稜線に出たようだ

前烏帽子が大きい

稜線に出るとすぐに烏帽子小屋

右に進めば烏帽子岳

左に進めば裏銀座縦走路

ちょっと小屋前で休憩

4時間半以上はかかると思われたブナ立尾根も

3時間10分と予想以上に早く登れた

小屋の前には花畑

イワギキョウが満開

そして花畑の前には東沢谷を挟んで

黒部湖に続く読売新道が伸びている

あそこに見えるのは赤牛岳だよね

その奥には薬師岳も見える

すごいねぇ~

のんびりしている場合ぢゃない

今日は烏帽子岳を登って

野口五郎小屋まで稜線を歩かなきゃいけない

ロングコースだよ

ふぁ~い

小屋からの砂礫の道を歩き

どでんと立ちはだかる前烏帽子を登る

山頂標識らしいものはなく

壊れかけた祠が立っていた

前烏帽子を下ると分岐に出た

いよいよ 烏帽子岳ピークへ

って なんじゃい

と

再びガスヤローが来る前に

なんとしてもピークに立ちたい

鎖がついた大岩の前には

このような看板がある

これって滑落とかじゃなくて

岩がボロってとれることだよね?

とれた時は運がなかったってことで

それでいいんかい

あんたたち

山は自己責任

さっそく岩を登る

意外にも鎖と足場があるので

登るのには苦労しない

次に横移動

これも鎖があるから

手さえ離さなければ大丈夫

そしてその先は

左は展望デッキ?

(ちょっと斜めっちょの平たい大岩)

ちがこさんは待機です

右は烏帽子岳のピーク

不安定に黄色の山頂標識が岩の上に立つ

あっというまに スルスルと

ひとしさんは上まで登った

一番上の岩に立ちましょうか?

もーいいよー

見てる方がコワいから

展望デッキで十分だったけど

ちがこさんもトライすることになった

足がすくむ

くわばら くわばら

下は見ないようにしーよーっと

登ったぁーっ

それでも おっかなびっくり

岩に挟まって両手を上げることができたよ

小屋に戻りザックを回収

カラフルなテントが点々と立つテン場の横を通過し

野口五郎小屋を目指す

縦走路に入ると とたんに登山者は少なくなった

烏帽子岳より先に進む登山者は

あまりいないのかな?

だといいんですけどね

白い雪のような砂礫の中に

終わりかけたコマクサが寂しげに咲いている

夏の花が終わると白い稜線は草紅葉

緑のハイマツ 赤い草 黄色の草

晴れていれば 青い空も加わって

もっともっときれいなんだろう

今日はガスが出たり入ったり

場所によっては バーバパパ一家のような

岩塊が並んで こっちを見ているようだ

確かに そんな風に

見えないこともないけど

進むにつれ岩の積み重なった

ピョンピョン岩越えルートに

進む方向はガスでも

振り返ればこの通り

きれいですねぇー

あまりの美しさに

何枚もシャッターを切る

ひとり 遠い目をして

山を眺める中年男

えーとですね

あれ あれ!

見たいかな?

じゃ ズーム

だだっ広い尾根道と

さほど標高差を感じないでっかい山

初日の裏銀座ブラブラコース

楽しかったね ひとしさん

山の小さな隙間に 石の乗っかった

ボッコの青い屋根

予定時間よりずっと早く到着することができた

夜になるころには たくさんの登山者で

満員御礼の野口五郎小屋だったよ

ほ~らね

連休ですから混んだでしょ

あはは

やっぱね

明日は大幅に予定変更

温泉三昧を蹴ってまで

ちがこさんが行きたかった山とは?

二日目の山歩きはこちら

二日目の山歩きはこちら

過酷な山旅の幕開け

烏帽子岳

(裏銀座エリア)

全山行 422回

烏帽子岳の情報はこちら

烏帽子岳の情報はこちら

標高 前烏帽子岳 2605m 烏帽子岳 2628m

三ツ岳 2844.6m

天気

晴れ・

晴れ・ ガス

ガス山行時間 8時間30分(休憩を含む)

〈コース〉高瀬ダム(7:00)-裏銀座登山口(7:30)-ブナ立尾根-

烏帽子小屋(10:40)-前烏帽子岳-烏帽子岳(11:30)-前烏帽子岳-

烏帽子小屋-三ツ岳-野口五郎小屋(3:30/小屋泊)

日本三大急登 ブナ立尾根

これまでに 甲斐駒ヶ岳の黒戸尾根

谷川岳の西黒尾根 はすでにクリアした

最後に残ったブナ立尾根とは

どんな急登なんだろう?

初日

待ちに待った山日和の三連休

自宅をam2:30に出発

七倉駐車場に到着したのはam6:15

すでに駐車場は満車で路肩にもズラりと車が並び

トンネル付近の最後のスペースに車はなんとか収まった

あ゛―

いつものことですが 連休ってなんで

こんな山奥にたくさんの車がいるんでしょうね

高瀬ダムへの移動にはam6:30に開くゲートからタクシーで移動

もしくは徒歩で1時間30分

ダムまでタクシー料金は2100円

4人で乗車すれば 1人525円

安いもんだ

ゲートが開く直前 管理事務所の人が

登山届の提出を叫んでいた

タクシーでダムへ移動

橋から不動沢トンネルを歩き 吊橋を渡り

白い砂地の道を登山口まで歩く

水場の横の登山口からいざ出発

九十九に登る樹林帯の急登

階段には「ひとりずつ通過すること」と記載されている

さすが北アルプスの裏銀座ともなると

道は整備され急登といえど歩きやすい

本日は小屋泊のため 荷物は比較的軽い方

水も稜線上の小屋で調達するよう最低限

それでもザックは重い?

いつものごとく登りの時は

口も利かず無言で下を向いて登るのが

最近定番になっている ひとしさん

ハァ

ハァ

ハァ

あ゛― ぐるぢぃー

心が折れていく

ポキ ポキ ポキ

でたな ポッキーひとち

いいんですぅ

タクシーがまとまって七倉から出発するので

当然 同時にダムで登山者は降車することになる

このためスタート時は ほとんど団子状態で

山に突入するため 登山道はこの通り

なんせ急登ゆえ みなさん自分のペースを守って

登るので 抜くにも抜けず道を譲ってくれるのを

後方から待っているしかない

この間 薬師岳のコミコミ登山道 で

イヤな思いをしたっけ

今回は なるべ~く人のすぐ後ろを

歩かないようにしよーっと

と 遠慮しつつも前に出るチャンスを伺う

ひとり抜き ふたり抜き みんな抜き

う~ん いいペース♪

一方 ひとしさんといえば

相変わらず無言で ハァ ハァ しながら

急登と戦っていた

あ゛― ぐるぢぃー

ちがこさんったら ズンズン先に行っちゃうし

樹林帯の隙間からダムの上に山が見えた

そうだ あれって餓鬼岳に登った時

翌日登った唐沢岳だ

山頂からダムや烏帽子岳が見えたっけ

あっちからよく見えたんだから

こっちからもよく見えるってわけだ

感心してる場合じゃないよ

ひとち死にそうだよ

あーあー

いつものことだから

ちがこさんが「ブナ立尾根」を登りたい

って言うから来たけど大変ですぅ

ここを4時間半以上登らなきゃいけない

ハァ。。。

早く稜線歩きしたいなぁ

通称「権太落シ」と呼ばれる張り出した大岩を過ぎ

よくわからない「三角点」を通過

「タヌキ岩」も通り越すと展望が開けてくる

青空が見えた

稜線にふたつのコブも見える

手前は前烏帽子岳に違いない

もうちょっとだよ

ひとしさん

はい

がんばりますぅ

ひとしさんにも笑顔が戻った

標高が上がるにつれ 山は秋色めいてきた

赤く実をつけたナナカマド

葉も赤く染まったものもある

上を見上げると

まだ緑も健在だね

ダケカンバの巨木を過ぎ

ようやく稜線に出たようだ

前烏帽子が大きい

稜線に出るとすぐに烏帽子小屋

右に進めば烏帽子岳

左に進めば裏銀座縦走路

ちょっと小屋前で休憩

4時間半以上はかかると思われたブナ立尾根も

3時間10分と予想以上に早く登れた

小屋の前には花畑

イワギキョウが満開

そして花畑の前には東沢谷を挟んで

黒部湖に続く読売新道が伸びている

あそこに見えるのは赤牛岳だよね

その奥には薬師岳も見える

すごいねぇ~

のんびりしている場合ぢゃない

今日は烏帽子岳を登って

野口五郎小屋まで稜線を歩かなきゃいけない

ロングコースだよ

ふぁ~い

小屋からの砂礫の道を歩き

どでんと立ちはだかる前烏帽子を登る

山頂標識らしいものはなく

壊れかけた祠が立っていた

前烏帽子を下ると分岐に出た

いよいよ 烏帽子岳ピークへ

って なんじゃい

と

再びガスヤローが来る前に

なんとしてもピークに立ちたい

鎖がついた大岩の前には

このような看板がある

これって滑落とかじゃなくて

岩がボロってとれることだよね?

とれた時は運がなかったってことで

それでいいんかい

あんたたち

山は自己責任

さっそく岩を登る

意外にも鎖と足場があるので

登るのには苦労しない

次に横移動

これも鎖があるから

手さえ離さなければ大丈夫

そしてその先は

左は展望デッキ?

(ちょっと斜めっちょの平たい大岩)

ちがこさんは待機です

右は烏帽子岳のピーク

不安定に黄色の山頂標識が岩の上に立つ

あっというまに スルスルと

ひとしさんは上まで登った

一番上の岩に立ちましょうか?

もーいいよー

見てる方がコワいから

展望デッキで十分だったけど

ちがこさんもトライすることになった

足がすくむ

くわばら くわばら

下は見ないようにしーよーっと

登ったぁーっ

それでも おっかなびっくり

岩に挟まって両手を上げることができたよ

小屋に戻りザックを回収

カラフルなテントが点々と立つテン場の横を通過し

野口五郎小屋を目指す

縦走路に入ると とたんに登山者は少なくなった

烏帽子岳より先に進む登山者は

あまりいないのかな?

だといいんですけどね

白い雪のような砂礫の中に

終わりかけたコマクサが寂しげに咲いている

夏の花が終わると白い稜線は草紅葉

緑のハイマツ 赤い草 黄色の草

晴れていれば 青い空も加わって

もっともっときれいなんだろう

今日はガスが出たり入ったり

場所によっては バーバパパ一家のような

岩塊が並んで こっちを見ているようだ

確かに そんな風に

見えないこともないけど

進むにつれ岩の積み重なった

ピョンピョン岩越えルートに

進む方向はガスでも

振り返ればこの通り

きれいですねぇー

あまりの美しさに

何枚もシャッターを切る

ひとり 遠い目をして

山を眺める中年男

えーとですね

あれ あれ!

見たいかな?

じゃ ズーム

だだっ広い尾根道と

さほど標高差を感じないでっかい山

初日の裏銀座ブラブラコース

楽しかったね ひとしさん

山の小さな隙間に 石の乗っかった

ボッコの青い屋根

予定時間よりずっと早く到着することができた

夜になるころには たくさんの登山者で

満員御礼の野口五郎小屋だったよ

ほ~らね

連休ですから混んだでしょ

あはは

やっぱね

明日は大幅に予定変更

温泉三昧を蹴ってまで

ちがこさんが行きたかった山とは?

二日目の山歩きはこちら

二日目の山歩きはこちら

2014年09月16日

中年の証明Ⅳ 予告編

2014/09/13・14・15

どんなに深い山域でも

今なら行ける

お天気良好

とりかえすがごとく

大変な山歩きシリーズ再開

中年の証明Ⅰはこちら

中年の証明Ⅰはこちら

中年の証明Ⅱはこちら

中年の証明Ⅱはこちら

中年の証明Ⅲはこちら

中年の証明Ⅲはこちら

ちがこさんの卓上登山から

計画はスタート

お盆休みの立山や剣はポシャっちゃったし

二泊三日で思いっきり山を楽しむためには

日帰りじゃ行けない深い山域

稜線からの眺望を満喫できる山

そうだ

ここしかない

テントは禁止されているため

ケチな ひとちがとしては珍しく小屋泊

荷物を軽量化して歩き貫く

いったいどこまで歩いたのか?

3日間の合計山行時間

28時間

秋の大冒険 今始まる

初日の山歩きはこちら

初日の山歩きはこちら

どんなに深い山域でも

今なら行ける

お天気良好

とりかえすがごとく

大変な山歩きシリーズ再開

中年の証明Ⅰはこちら

中年の証明Ⅰはこちら

中年の証明Ⅱはこちら

中年の証明Ⅱはこちら

中年の証明Ⅲはこちら

中年の証明Ⅲはこちら

ちがこさんの卓上登山から

計画はスタート

お盆休みの立山や剣はポシャっちゃったし

二泊三日で思いっきり山を楽しむためには

日帰りじゃ行けない深い山域

稜線からの眺望を満喫できる山

そうだ

ここしかない

テントは禁止されているため

ケチな ひとちがとしては珍しく小屋泊

荷物を軽量化して歩き貫く

いったいどこまで歩いたのか?

3日間の合計山行時間

28時間

秋の大冒険 今始まる

初日の山歩きはこちら

初日の山歩きはこちら