2013年10月04日

足が棒?

2013/9/28・29

一本ルート!

餓鬼岳・唐沢岳

(常念山脈エリア)

全山行 381回

餓鬼岳の情報はこちら

餓鬼岳の情報はこちら

唐沢岳の情報はこちら

唐沢岳の情報はこちら

パートⅠはこちら

パートⅠはこちら

標高 大凪山 2079M 餓鬼岳 2647.2M

餓鬼のコブ 2508M 唐沢岳 2632.4M

天気 晴れ

晴れ

山行時間 11時間30分

〈コース〉テン場(5:30)-餓鬼岳山頂(5:40-6:00)-展望台-

餓鬼のコブ-唐沢岳(8:30-8:50)-ピストンでテン場(11:20 -12:10)-

大凪山(2:00)-白沢登山口(5:00)

餓鬼岳ピークを踏まなければ

行くことのできない山

唐沢岳

パートⅡ

午前4時

静寂の中 小屋の発電機の音が

暗いテン場まで響き始めた

ぶぉー

よく寝たどぉーっ!

今日は早朝イッパツ山に登る

餓鬼岳ピークを踏まなければ

行くことのできない山

唐沢岳

是非とも行ってみたい

しかぁ~し 唐沢岳は往復5時間も

かかる山なのだ

片手間に登れる山ぢゃない

下山の時間を考えれば 夜明けと同時に

出発しなければ登山口には日暮れまでに

ゴールできないはず

ふぁ~

眠いですぅー

半分 寝ぼけ眼の ひとしさんを

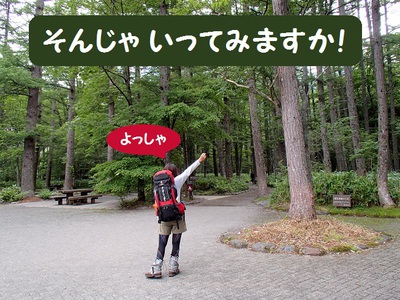

揺り起こしてアタックザックで出発

(よっしゃー )

)

いくよぉーっ

薄明るくなり始めた登山道を登っていくと

餓鬼岳山頂からのゴキゲンなご来光

(わーお )

)

天気は上々

朝日が当たり始めた稜線に ご来光を拝もうと

たくさんの人が集まっている

ちょっと登れば 餓鬼岳のピークで

こっちの方が景色いいと思うけど

なんで みなさんここまで登ってこないのかな?

山頂には人は誰もない

貸切状態

そうですねぇー

みなさん今日は下山ですから

あまり体力使わないように

ここまで登らないのかな?

大急ぎでテントを飛び出してきたので

軽く朝食をとる

(あは。)

唐沢岳は 稜線をたどれば

近いようにも見えた

でもね 片道3時間近くかかるってことは

それだけ大変だってこと

その上 帰路も同時間かかかるわけだから

一筋縄ぢゃいかない

大丈夫なんだろうか?

不安とは裏腹に 昨日は雲海の中にいた

山々が美しい姿を見せている

(わくわく )

)

唐沢岳に向けて

スタート

餓鬼岳の稜線をしばらく歩き

北側を下り再び稜線上に出る

ちょっとだけ?

どう見ても ちょっとには

見えないけどね・・・

あはは

そうだね

餓鬼岳の端っこにあるのが

行き止まりの展望台

唐沢岳に続く 急坂のルートに

折れて分岐している

急がなくては とおもいつつ

展望台ときけば 行くしかないっしょ!

(そうだ! そうだ!)

白砂の展望台にはロープが張られ

コマクサを保護しているため

登山者が歩く道は細く山から落っこちそう

北方向は こんな景色

そして南方向は

逆光でよく見えないといいつつも

妙高周辺の山々の後ろに鎮座しているのは

きっと新潟の山々に違いない

景色に見とれていたら声がした

あっ ごめん

すっかり忘れてた

大急ぎで唐沢岳へ向かうことにする

いやぁー まいりましたね

どこまで下るんでしょうか

どこまでだろね?

下りきった場所から 餓鬼のコブに向けて

ザレた道を一気に登っていく

うが うが

うが うが

うが うが

うが

振りかえると下った餓鬼岳が大きい

(おぉぉぉ )

)

あ゛ー

帰りはここを登んなきゃ

いけないんだよね

ちがこさん

唐沢岳まではまだまだ遠いよ

そうだよね

コブからも景色はバツグンにいい

広い休憩するのにピッタリのコブも

のんびり遊んでいるわけにはいかない

ちがこさん

また山がなんか言ってます

コブからまたしても下りP2483まで

暗ぼったい展望なしの樹林帯をひたすら歩く

餓鬼岳とは違い 訪れる人が少ないのか

登山道は踏み跡・マークはあるものの

あまり大くの人が歩いているようには思えない

それでも ちょっと嬉しいのは

後先に ひとちがと同じように唐沢岳を

目指している登山者がいたこと

ハァ ハァ

ハァ ハァ

ハァ

唐沢岳が近づくにつれ 山は険しく

急登になり がまん大会 のような樹林帯

がんば! がんば!

みなさん必死の形相

やっと樹林帯から解放

目の前には岩の塊が どでん と

道を塞いでいる

コースは岩に沿って巻くように

上に向かってのびていた

ザラザラした道を登っていく

今度は目の前に山頂かと思われる岩塊

やったぁーっ

喜んでいると山頂方向から下ってきた

登山者の 悲しいお知らせ

この先ですけどね

またバカみたいに下るんですよ

で バカみたいに登ります

えーっ

あれは違った

見えていたのは山頂ぢゃない

じゃ 山頂はどこなわけ?

言葉通り 稜線を越え富山側に激下り

足元はザレ 木はあるけど滑りやすく危険

どこまでくだるんだろ?

せっかく登ったのに

イヤになっちゃいますよね

その先は 登りにくいザレた急登

(ひゃぁー )

)

ロープや鎖もほとんどないので

四つん這いになって這い登る

おーっ

山頂だぁ~っ

自然のものとは明らかに違う黄色の標柱

妙に目立っているのが嬉しい

岩陵伝いにピークに到着

きゃほぉ~っ

なんていい景色

スゴいですねぇーっ

ここまで来て 本当によかった

と心から思った

素晴らしい北アルプスの山々を

贅沢にもすべて見渡すことができるのだ

のんびりしてる場合ぢゃない

急がなきゃ

ほっとする間もなく ズルズル滑る

ザリザリの道を下っていく

つかまるものがないというのは

登るより下る方がキビシー

転がって落ちないようにね

横を見ると 突き出した唐沢岳のピークに

小さく登山者が立っているのが見えた

登ったり下ったりを繰り返す

再び樹林帯に突入

うが うが

うが うが

うが うが

うが

展望のいい餓鬼のコブで一休み

今回の失敗は

帽子を持ってこなかったことだ

いやね ニットの帽子はあったよ

朝は寒かったし

でもさ 秋も日差しは強いのなんのって

結果がこれ

のんびりしてる場合ぢゃないよ

急がなきゃ

ふぁ~い

餓鬼のコブを下り 展望台まで登り返す

わっせ! わっせ!

紅葉した木々が山を彩る

ゴジゴジした餓鬼岳の稜線をテン場に向かって

ズンズン登って行った

山頂を通過せず 小屋の横に直接出るルートも

あるようだが現在は山頂通過ルートのみ

ガスしか見えなかったテン場からの

麓の景色もこの通り

今日も びりっケツでテン場を後に

下りは登りと同じ白沢ルートを下っていく

(あわわ )

)

登りの時と違うのは

ひとしさんが元気なことだ

登りも下りも ちがこさんのザックの

重さは常に同じ

ひとしさんのは 水や食べ物が減るので軽くなる分

下山の方が楽ちんだそうだ

ちがこさんは? といえば

早朝イッパツ がんばって唐沢岳に行ったため

すでに足が疲れ気味

(はぁ。。。)

少し荷物こっちに移動しましょうか?

いいよ 大丈夫だから

ゆっくり百曲りを下り始めたのはよかったが

なんか ビミョーにヨレヨレしているような

木々の間から うっすらと富士山が見えた

いいですねぇー

登りの時は 地面とにらめっこの

ひとしさん 下山時は余裕なのか

紅葉の写真を撮ったり

周りをキョロキョロと楽しそうだ

長い大凪山までの激下り

ようやく その下のガレ場に

ようやく その下のガレ場に

さしかかった時のこと

ザレとガレで歩きにくい

すでに ちがこさんの足はフラフラで

力が入らないためか 何度も滑って

尻餅をつく という事態になっていた

大丈夫ですか?

後方で ひとしさんが心配そうに声をかける

う~ん

がんばるよ

大丈夫 と言えない ちがこさん

おっかなびっくり下っていく

その時だぁー

また ちがこさんが滑った

ゴロンゴロンと ザレた砂の中に

頭を突っ込み転がっていく

ぎゃぁーっ

だ 大丈夫?

いでででで

足すりむいた

髪は砂だらけ タイツはやぶけ

顔をちょっとすりむいたものの

大事には至らなかった

きっと滑落する時って

みんなこうなのかもね

助けたくても 助けられない・・・

ようやく登りの時に見た

黄色い看板の意味が分かった

転がった瞬間 後方の ひとしさんは

どうすることもできず見てるだけ

そんな ひとしさんの態度が

ちょっと気に入らなかった ちがこさん

靴が古くてソールが

すり減ってるから悪いんだもん

じゃ 買えばいいじゃないですか

もったいないもん

こんなやりとりに

益々 ムカついた

ちがこさんが崖から転がっても

助けなくてくんなくてもいいからね

きぱっと諦めてくれ

あーぁ またそんなこと言って

ひとちだって気にしてるんだよ

わかってますぅー

そんな会話をしながら 危険地帯を次々と

クリアしていくものの ちがこさんの足は

疲労していく一方でおぼつかない

(はぁ。。。)

一度転んだりすると

また転ぶんじゃないか? と

気持ちが小さくなって足がすくむ

時間が押してます

暗くなる前になんとか登山口まで戻らないと

ちがこさんの状態を 知ってか知らずか

ひとしさんの冷ややかな言葉

わかってるよ

がんばってるけど 歩けないんだもん

座らないだけマシだと思って

ちがこさん 半ギレ

ここまで標準コースタイムを

上回ってしまうノロさ

ハァ ハァ

ハァ ハァ

ハァ

まるで足が棒のようだ

今まで 足が棒 って

よくわかんなかったけど

こーゆーことなんだ

そーであっても ここは危険な沢沿いで

気持ちが緩めば事故につながりかねない

ハァ ハァ

ハァ ハァ

ハァ

足が疲れてくると ちょっとした段差や

木の根っこなんかに けっつまづく

(ぶう。)

がんば! がんば!

少し薄暗くなってきた登山道

踏んだ拍子に 枯葉が ビヨヨ~ン と

飛び上がった

ビヨヨ~ン?

そう ビヨ~ンかな?

飛び上がったのは 手のひらほどある

大きなカエル

下りの辛さで 険しくなっていた顔も

ちょっぴり笑顔になった

陽が沈みかけたころ

登山口にようやくゴール

あ゛―

ぢかれた

はい がんばりましたぁーっ

翌日から三日間

足は ひどい筋肉痛で歩くのも

やっとだった ひとちがであ~る

さぁ~てと 紅葉を追っかけて

次はどこに行こうか?

ねっ ひとしさん

この日の立ち寄り湯はこちら

この日の立ち寄り湯はこちら

信州・松川村 すずむし荘

広くてゆっくりできる温泉で~す

一本ルート!

餓鬼岳・唐沢岳

(常念山脈エリア)

全山行 381回

餓鬼岳の情報はこちら

餓鬼岳の情報はこちら

唐沢岳の情報はこちら

唐沢岳の情報はこちら

パートⅠはこちら

パートⅠはこちら

標高 大凪山 2079M 餓鬼岳 2647.2M

餓鬼のコブ 2508M 唐沢岳 2632.4M

天気

晴れ

晴れ山行時間 11時間30分

〈コース〉テン場(5:30)-餓鬼岳山頂(5:40-6:00)-展望台-

餓鬼のコブ-唐沢岳(8:30-8:50)-ピストンでテン場(11:20 -12:10)-

大凪山(2:00)-白沢登山口(5:00)

餓鬼岳ピークを踏まなければ

行くことのできない山

唐沢岳

パートⅡ

午前4時

静寂の中 小屋の発電機の音が

暗いテン場まで響き始めた

ぶぉー

よく寝たどぉーっ!

今日は早朝イッパツ山に登る

餓鬼岳ピークを踏まなければ

行くことのできない山

唐沢岳

是非とも行ってみたい

しかぁ~し 唐沢岳は往復5時間も

かかる山なのだ

片手間に登れる山ぢゃない

下山の時間を考えれば 夜明けと同時に

出発しなければ登山口には日暮れまでに

ゴールできないはず

ふぁ~

眠いですぅー

半分 寝ぼけ眼の ひとしさんを

揺り起こしてアタックザックで出発

(よっしゃー

)

)いくよぉーっ

薄明るくなり始めた登山道を登っていくと

餓鬼岳山頂からのゴキゲンなご来光

(わーお

)

)

天気は上々

朝日が当たり始めた稜線に ご来光を拝もうと

たくさんの人が集まっている

ちょっと登れば 餓鬼岳のピークで

こっちの方が景色いいと思うけど

なんで みなさんここまで登ってこないのかな?

山頂には人は誰もない

貸切状態

そうですねぇー

みなさん今日は下山ですから

あまり体力使わないように

ここまで登らないのかな?

大急ぎでテントを飛び出してきたので

軽く朝食をとる

(あは。)

唐沢岳は 稜線をたどれば

近いようにも見えた

でもね 片道3時間近くかかるってことは

それだけ大変だってこと

その上 帰路も同時間かかかるわけだから

一筋縄ぢゃいかない

大丈夫なんだろうか?

不安とは裏腹に 昨日は雲海の中にいた

山々が美しい姿を見せている

(わくわく

)

)唐沢岳に向けて

スタート

餓鬼岳の稜線をしばらく歩き

北側を下り再び稜線上に出る

ちょっとだけ?

どう見ても ちょっとには

見えないけどね・・・

あはは

そうだね

餓鬼岳の端っこにあるのが

行き止まりの展望台

唐沢岳に続く 急坂のルートに

折れて分岐している

急がなくては とおもいつつ

展望台ときけば 行くしかないっしょ!

(そうだ! そうだ!)

白砂の展望台にはロープが張られ

コマクサを保護しているため

登山者が歩く道は細く山から落っこちそう

北方向は こんな景色

そして南方向は

逆光でよく見えないといいつつも

妙高周辺の山々の後ろに鎮座しているのは

きっと新潟の山々に違いない

景色に見とれていたら声がした

あっ ごめん

すっかり忘れてた

大急ぎで唐沢岳へ向かうことにする

いやぁー まいりましたね

どこまで下るんでしょうか

どこまでだろね?

下りきった場所から 餓鬼のコブに向けて

ザレた道を一気に登っていく

うが

うが

うが うが

うが うが

うが

振りかえると下った餓鬼岳が大きい

(おぉぉぉ

)

)

あ゛ー

帰りはここを登んなきゃ

いけないんだよね

ちがこさん

唐沢岳まではまだまだ遠いよ

そうだよね

コブからも景色はバツグンにいい

広い休憩するのにピッタリのコブも

のんびり遊んでいるわけにはいかない

ちがこさん

また山がなんか言ってます

コブからまたしても下りP2483まで

暗ぼったい展望なしの樹林帯をひたすら歩く

餓鬼岳とは違い 訪れる人が少ないのか

登山道は踏み跡・マークはあるものの

あまり大くの人が歩いているようには思えない

それでも ちょっと嬉しいのは

後先に ひとちがと同じように唐沢岳を

目指している登山者がいたこと

ハァ

ハァ

ハァ ハァ

ハァ

唐沢岳が近づくにつれ 山は険しく

急登になり がまん大会 のような樹林帯

がんば! がんば!

みなさん必死の形相

やっと樹林帯から解放

目の前には岩の塊が どでん と

道を塞いでいる

コースは岩に沿って巻くように

上に向かってのびていた

ザラザラした道を登っていく

今度は目の前に山頂かと思われる岩塊

やったぁーっ

喜んでいると山頂方向から下ってきた

登山者の 悲しいお知らせ

この先ですけどね

またバカみたいに下るんですよ

で バカみたいに登ります

えーっ

あれは違った

見えていたのは山頂ぢゃない

じゃ 山頂はどこなわけ?

言葉通り 稜線を越え富山側に激下り

足元はザレ 木はあるけど滑りやすく危険

どこまでくだるんだろ?

せっかく登ったのに

イヤになっちゃいますよね

その先は 登りにくいザレた急登

(ひゃぁー

)

)ロープや鎖もほとんどないので

四つん這いになって這い登る

おーっ

山頂だぁ~っ

自然のものとは明らかに違う黄色の標柱

妙に目立っているのが嬉しい

岩陵伝いにピークに到着

きゃほぉ~っ

なんていい景色

スゴいですねぇーっ

ここまで来て 本当によかった

と心から思った

素晴らしい北アルプスの山々を

贅沢にもすべて見渡すことができるのだ

のんびりしてる場合ぢゃない

急がなきゃ

ほっとする間もなく ズルズル滑る

ザリザリの道を下っていく

つかまるものがないというのは

登るより下る方がキビシー

転がって落ちないようにね

横を見ると 突き出した唐沢岳のピークに

小さく登山者が立っているのが見えた

登ったり下ったりを繰り返す

再び樹林帯に突入

うが

うが

うが うが

うが うが

うが

展望のいい餓鬼のコブで一休み

今回の失敗は

帽子を持ってこなかったことだ

いやね ニットの帽子はあったよ

朝は寒かったし

でもさ 秋も日差しは強いのなんのって

結果がこれ

のんびりしてる場合ぢゃないよ

急がなきゃ

ふぁ~い

餓鬼のコブを下り 展望台まで登り返す

わっせ! わっせ!

紅葉した木々が山を彩る

ゴジゴジした餓鬼岳の稜線をテン場に向かって

ズンズン登って行った

山頂を通過せず 小屋の横に直接出るルートも

あるようだが現在は山頂通過ルートのみ

ガスしか見えなかったテン場からの

麓の景色もこの通り

今日も びりっケツでテン場を後に

下りは登りと同じ白沢ルートを下っていく

(あわわ

)

)登りの時と違うのは

ひとしさんが元気なことだ

登りも下りも ちがこさんのザックの

重さは常に同じ

ひとしさんのは 水や食べ物が減るので軽くなる分

下山の方が楽ちんだそうだ

ちがこさんは? といえば

早朝イッパツ がんばって唐沢岳に行ったため

すでに足が疲れ気味

(はぁ。。。)

少し荷物こっちに移動しましょうか?

いいよ 大丈夫だから

ゆっくり百曲りを下り始めたのはよかったが

なんか ビミョーにヨレヨレしているような

木々の間から うっすらと富士山が見えた

いいですねぇー

登りの時は 地面とにらめっこの

ひとしさん 下山時は余裕なのか

紅葉の写真を撮ったり

周りをキョロキョロと楽しそうだ

長い大凪山までの激下り

ようやく その下のガレ場に

ようやく その下のガレ場にさしかかった時のこと

ザレとガレで歩きにくい

すでに ちがこさんの足はフラフラで

力が入らないためか 何度も滑って

尻餅をつく という事態になっていた

大丈夫ですか?

後方で ひとしさんが心配そうに声をかける

う~ん

がんばるよ

大丈夫 と言えない ちがこさん

おっかなびっくり下っていく

その時だぁー

また ちがこさんが滑った

ゴロンゴロンと ザレた砂の中に

頭を突っ込み転がっていく

ぎゃぁーっ

だ 大丈夫?

いでででで

足すりむいた

髪は砂だらけ タイツはやぶけ

顔をちょっとすりむいたものの

大事には至らなかった

きっと滑落する時って

みんなこうなのかもね

助けたくても 助けられない・・・

ようやく登りの時に見た

黄色い看板の意味が分かった

転がった瞬間 後方の ひとしさんは

どうすることもできず見てるだけ

そんな ひとしさんの態度が

ちょっと気に入らなかった ちがこさん

靴が古くてソールが

すり減ってるから悪いんだもん

じゃ 買えばいいじゃないですか

もったいないもん

こんなやりとりに

益々 ムカついた

ちがこさんが崖から転がっても

助けなくてくんなくてもいいからね

きぱっと諦めてくれ

あーぁ またそんなこと言って

ひとちだって気にしてるんだよ

わかってますぅー

そんな会話をしながら 危険地帯を次々と

クリアしていくものの ちがこさんの足は

疲労していく一方でおぼつかない

(はぁ。。。)

一度転んだりすると

また転ぶんじゃないか? と

気持ちが小さくなって足がすくむ

時間が押してます

暗くなる前になんとか登山口まで戻らないと

ちがこさんの状態を 知ってか知らずか

ひとしさんの冷ややかな言葉

わかってるよ

がんばってるけど 歩けないんだもん

座らないだけマシだと思って

ちがこさん 半ギレ

ここまで標準コースタイムを

上回ってしまうノロさ

ハァ

ハァ

ハァ ハァ

ハァ

まるで足が棒のようだ

今まで 足が棒 って

よくわかんなかったけど

こーゆーことなんだ

そーであっても ここは危険な沢沿いで

気持ちが緩めば事故につながりかねない

ハァ

ハァ

ハァ ハァ

ハァ

足が疲れてくると ちょっとした段差や

木の根っこなんかに けっつまづく

(ぶう。)

がんば! がんば!

少し薄暗くなってきた登山道

踏んだ拍子に 枯葉が ビヨヨ~ン と

飛び上がった

ビヨヨ~ン?

そう ビヨ~ンかな?

飛び上がったのは 手のひらほどある

大きなカエル

下りの辛さで 険しくなっていた顔も

ちょっぴり笑顔になった

陽が沈みかけたころ

登山口にようやくゴール

あ゛―

ぢかれた

はい がんばりましたぁーっ

翌日から三日間

足は ひどい筋肉痛で歩くのも

やっとだった ひとちがであ~る

さぁ~てと 紅葉を追っかけて

次はどこに行こうか?

ねっ ひとしさん

この日の立ち寄り湯はこちら

この日の立ち寄り湯はこちら

信州・松川村 すずむし荘

広くてゆっくりできる温泉で~す

2013年10月02日

秋山ファイター♪

本編に入る前に

みなさんに問題です

今回 登った山ですが

麓から見ますとこんな形です

どこの山でしょう~か?

正解は 餓鬼岳

でわ この愛らしい小屋キャラは

どこの小屋のキャラでしょうか?

正解は 餓鬼岳小屋

それでは本編へ

2013/9/28・29

長く険しいテン場への道・・・

餓鬼岳

(常念山脈エリア)

全山行 381回

餓鬼岳の情報はこちら

餓鬼岳の情報はこちら

標高 大凪山 2079M 餓鬼岳 2647.2M

天気 晴れ

晴れ

山行時間 テン場まで6時間30分 山頂往復小屋から10分

*すべての行動時間9時間30分

〈コース〉白沢登山口(7:00)-白沢堤防-紅葉の滝-魚止ノ滝-

最終水場(9:00)-大凪山(11:00)-百曲り-餓鬼岳小屋(1:30)

テント設営・休憩(1:30-3:00)-山頂散策(3:20-4:20)-テン場(4:30)

高山はいよいよ紅葉の季節に突入した

高山はいよいよ紅葉の季節に突入した

雪が降る前に テン泊で秋の高山を楽しもうと

ちがこさんが計画したのは 餓鬼岳

あれ?

餓鬼岳ってさ 登るの大変だよね?

テントかついで登れんの?

やってみなきゃ

わかんないじゃん

またしても ちがこさんの 無謀なる計画 が

着々と目論まれていた

ひとち

大丈夫かなぁー?

パートⅠ

ひとしさんが一番心配していたのは

重たいザックよりもテン場だった

餓鬼岳小屋のテン場は小さい

小屋を少し下った稜線との窪地は譲り合っても

6-7張程度のテントしか設営できないからだ

う~む

大型テントを張られてしまえばアウト

一刻も早くテン場に到着しなくては

白沢登山口の駐車スペースには

すでに10台以上の車が駐車

ヤバい 出遅れたか?

とはいえ

ザックはテン泊仕様のため 尋常なく重い

(はぁ。)

あ゛―

今日も大変な山歩きになりそうですぅー

歩き出す前から

ひとしさん ブルー

なんとか なるよ

相変わらずノーテンキな ちがこさんは

一向に焦る様子すらない

(いつものことですが )

)

これから始まる小屋までの道のりが

どんなに厳しいのかも知らず・・・

本日もスタート

登山口から堤防まではフラットな林道

道幅も広く ウォーミングアップには

もってこいと思われた

しかぁーし

出だしから心が萎え気味の ひとしさんとしては

笑顔で歩くわけにもいかないらしい

無言・無表情

スタスタと足速に ちがこさんの前を

振りかえることなくズンズン歩いていく

の割には 重そうだね

ちょっとぉー

待ってよぉー

いつもなら ちがこさんの後を追う

ひとしさんなのに 今日は違った

いいもん いいもん

油断すれば 置いてきぼりになりそうだけど

こんな時だからこそ ちがこさんがカメラーマンだ

うが うが

うが うが

うが うが

うが

すっかり陽が昇り 登山者の姿もない

静かな山歩き

林道終点の白沢堤防に到着

最終水場のある1/3地点までは2時間強

そこまで沢沿いを登っていく

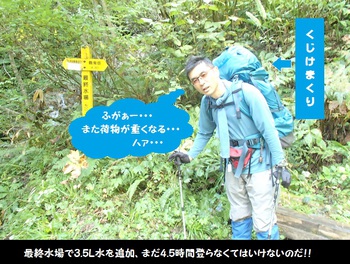

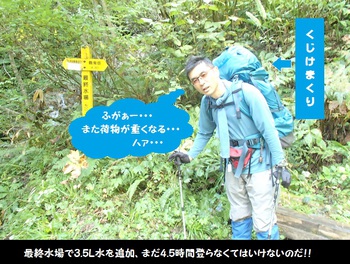

小屋には水場はないので 最終水場で

たっぷり水は確保しなければいけない

先は長いので

できるだけ体力温存して沢を登っていこう

と思った

ところが

美しい白沢は 頼りない橋やら

ヌルヌルした橋やらと 大きな荷物を

かついで登る ひとちがを苦しめる

(げっっ )

)

ヨタったら沢に

転がり落ちちゃいそうだよ

まったく その通り

気をつけてね

沢沿いの登山道は 岩盤で狭く

足場も怪しい箇所もある

沢底の 綺麗な白い砂と透き通るような水を

眺めながら標高を上げていく

ハァ ハァ

ハァ ハァ

ハァ

こんなはずじゃなかった

激しい沢沿いの登りとザックの重さに

心が折れ始めた ひとしさん

ちょっとぉー

なんにも しゃべらないでモクモクと

登って面白いわけ?

後方でカメラーマンをしながら

ブツブツ騒いでる ちがこさん

仕方ないじゃん

危なっかしい登りだし

荷物重いんだもんね

そうなんですぅー

押し黙って登り続ける ひとしさんを

追い抜いて先を歩き始めた ちがこさん

目の前に現れたのは

ボロっちい橋と山際に張られた錆びた鎖

う~わ

なんかコワそう

それでも先に進まなくてはいけない

意を決して鎖をつかみ ブカブカする

半分腐りかけたような橋を渡っていく

ここは 紅葉の滝 らしい

橋の上から滝らしきものは確認できない

っていうか 写真撮りたくても鎖から

手を放すのがおっかない

くわばら くわばら

安全第一で進むものの

滝付近は ずーっとこの状態

雨や雪がつくと 滑りそうで

ヤバいよね

そう そう

遅れて ひとしさんも登場

ともかくザックが重いのが辛いらしく

下ばっか見て 景色を見るゆとりもないようだ

ハァ ハァ

ハァ ハァ

ハァ

ブカブカしたイヤな橋が続く

橋地帯が終わると 今度はゴロゴロと巨大な石に

梯子がかけられた登山道へ変わっていった

(ほぇ。。。。)

梯子で登るってことは

登りがキツイってこと

長い梯子ありー の

短くて壊れそうなのありー のと

次から次へと 梯子連発

沢の流れは早く スベリ台のように

勢いよく水が登山道の横を走る

きゃぁーっ

ありゃりゃ

ひとしさん どこ行っちゃったのかな?

キョロキョロ物色しながら登る

ちがこさんより一足先に 岩の上で休憩中?

あ゛―

もうダメかも

なんでこんなに大変なんだ

くそーっ

何度も 折れかかる心

それでも登らにゃ

テン場には行けない

今度は目の前に美しい一本滝が現れた

そして これ

大きなザックを背負っているので

後ろ向きで 梯子を下ろうとすると

足元も後方もよく見えない

数段の錆びた鉄梯子を下った先は山際に鎖がかかり

それを頼りに苔むした岩を横移動し

岩につけられた急な梯子をおっかなびっくり下る

尋常ならぬ恐怖

横では滝の轟音

沢は激しい傾斜

落ちたら流され溺れ死ぬかも

くわばら くわばら

不安定・ヌルヌル・見えない の三拍子と

戦いながら なんとか沢の下に降りた

あ゛―

コワかった

せっかく下ったのに 沢から滝の横を登る

魚止ノ滝 の標柱

滝を登りきりと再び沢沿いのゴロゴロした

大岩が続出する梯子ルート

(はぁ。。。)

大変とは裏腹に沢の流れの

きれいなことといったら

やだねぇー まったく

また梯子だよ

ブツブツ・・・

相変わらず ひとしさんは声を発することなく

モクモクと下を見ながら 確実に梯子を登る

いつまで沢が続くんだろう?

あ~ 腰が痛い

ハァ ハァ

ハァ ハァ

ハァ

やっと最初のポイント 最終水場

(やったぁー )

)

しかぁーし がんばって登ってきたものの

まだ1/3しか登っていないのだ

地図を見れば この先はガレ場の急登

その先には 大凪山 なるピーク

(はぁ。。。)

どうすりゃいいの?

登るしかないんじゃない?

そうだよね

ブツブツ・・・

沢から離れると もっさりした展望のない

山の急登へと変わった

ハァ ハァ

ハァ ハァ

ハァ

こんな梯子を見ると思い出すのは

二週前に登った針ノ木岳

帰りに壊れた梯子から転がり落ちて

負傷した足はまだ完治せず

傷は痛々しいまま

あ゛―

やだ やだ

沢沿いとは違うモサモサした感じ

標高2000M以下は 夏山に近い雰囲気だ

ハァ ハァ

ハァ ハァ

ハァ

大凪山のピークが近づくにつれ

益々登りが激しくなっていく

な なんて大変なんだ

なんでこんな登山道を重たいザックで

登らなきゃいけないんだろ?

ちがこさん 恨みますよ

ブツブツ・・・

それでも 登らにゃ

テン場にはつけん

がんばりますぅー

たまにある平坦な場所や ちょっとした下りは

胸が苦しくなるような辛さを和らげてくれる

油断禁物

登りはまだまだ続くのだ

それにしても

大凪山までって遠いよね

あれ!

見て!

先を行く ひとしさんがいないと思ったら

放けて登山道に座り込んでいる

ダメだよ ひとち

がんばらなきゃ!

わかってますぅー

危険注意の黄色い看板

下山時 この看板の意味がよくわかりました

詳しくはパートⅡで

ガレ場に突入

急登が続くので所々で休憩

ガレ場は景色もよく

樹林帯を抜けた感じがして嬉しかった

危ない場所だとわかりつつも

座らずにはいられない

いつ崩れてくるかわからないガレ場

上を歩く登山者がいれば落石があっても

おかしくない状況

まさに危険地帯

歩きにくいガレ場を登る

ハァ ハァ

ハァ ハァ

ハァ

足元の石を落とさないようにするものの

突いたストックで不本意に転がり落ちる石

歩いている人がいなくてよかったね

やっと 大凪山のピーク

ちょっとだけ 笑顔が戻った ひとしさん

少し山の雰囲気が変わった

木々の葉がうっすらと赤や黄色に彩り始めている

(わぁー )

)

いいじゃん

気持ちのいい尾根道を ズンズン進む

うが うが

うが うが

うが うが

うが

おっ?

看板だ

素晴らしい山の紅葉

素晴らしい山の紅葉

麓ではまだ見ることのできない秋

青空にキラキラと陽の光を浴びた木々が

美しい姿で ひとちがを迎えている

きれい

紅葉の間から見えたのは

そうだね

あとちょっとだよ ひとしさん

俄然元気が出たのか

ひとしさんも笑顔になった

うが うが

うが うが

うが うが

うが

九十九に百曲りを登っていく

あれ?

雪?

登山道の横には 白い砂が崩れた急斜面

絶対通過したくない場所

くわばら くわばら

もちろん百曲りは安全だよ

百曲がるんだろうけど

荷物が重くなければ ロマンチックに

眺めながら紅葉を満喫できる素晴らしいポイント

でも現実は 甘くない

あ~ きれい

こっちもいいねぇー

九十九の道を曲がるたび

紅葉の景色が変わっていく

パチパチとゴキゲンよく写真撮影を

続ける ちがこさん

あっ!

あれは!

看板があった

嬉しさを隠しきれない ひとしさん

でも現実は

ここが最後の正念場

がんばれ ひとち!

力を振り絞って 一歩一歩登っていく

もう70くらい曲がったんだろうか?

雲は足元より下になった

ってことは 山頂は晴れだ

テンションアップ

ハァ ハァ

ハァ ハァ

ハァ

心はすでに山の上

ここまで何度 心が折れそうになったことか

あ゛―

登り切れた

ボロボロのちっちゃな赤い屋根の

餓鬼岳小屋で受け付けを済ませ

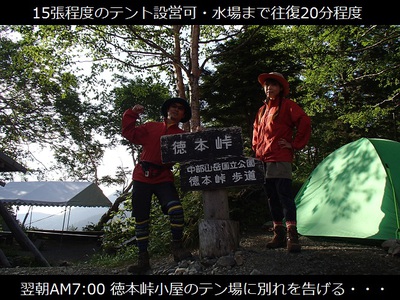

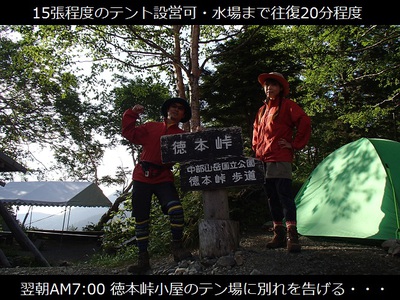

下って2分のテン場に向かった

張られていたテントは三つ

よかったぁー

稜線上ぢゃなくて

ひとちが勝利

ささっと テント設営

小屋に向かう

小屋のスタッフと ひとしさんが会話を始めた

それにしても随分大変な道のりで

途中 へこたれそうになりましたよ

時々いるんですよ

道のりが大変で テントを途中で捨てて

小屋泊する人が

ニヒヒヒヒ・・・

えっ?

そうなんですか?

よかったぁー テント捨てずに済んで

テント捨てずに済んで

私は がんばれてエラかった

ブツブツ・・・

ここまで想定外の体力消耗

今日は ベースキャンプで

ゆっくり楽しむことにしよう

嬉しいことにテン場は狭いが小屋と反対方向

稜線に出ると素晴らしい景色

それも30秒で

ちがこさんの右手の方向には小屋

そして餓鬼岳の山頂

尾根を挟んで半分ガスなのは

安曇野や富士山が見える東側

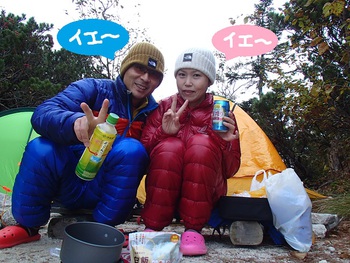

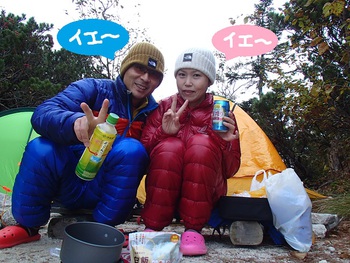

かんぱぁ~い

ゆっくり景色を楽しんで

ついでにご褒美も楽しんで

テン場に戻ると 再び山靴を履く

アタックザックで山頂にゴー

って まだ登るんかい

だって小屋から山頂までって

たった5分で行けちゃうんだよ

へぇ~

そうなのぉ~

山頂を目の前に ひとしさんも

感慨無量のようだ

ふたりとも大満足

で 景色はどうだったの

ちがこさん?

はい 見せちゃうよ

そして

でもって

ありゃりゃ?

バチあたりな・・・

テン場に戻り早めの夕食

ご褒美が もう一本増えて

ゴキゲンな ちがこさん

明日はきっといい天気

更に過酷な山歩きになりそう

早めに休もうっと

そ そうなんですか?

テン場についてやっと安心したのに

また明日 大変な山計画をしている

ちがこさんが横にいる

ヤバい・・・

ちょっとブルーがかかっている

ひとしさんであ~る

翌日は どんな山歩きになったのか?

続きは次回のブログでのお楽しみ

パートⅡはこちら

パートⅡはこちら

みなさんに問題です

今回 登った山ですが

麓から見ますとこんな形です

どこの山でしょう~か?

正解は 餓鬼岳

でわ この愛らしい小屋キャラは

どこの小屋のキャラでしょうか?

正解は 餓鬼岳小屋

それでは本編へ

2013/9/28・29

長く険しいテン場への道・・・

餓鬼岳

(常念山脈エリア)

全山行 381回

餓鬼岳の情報はこちら

餓鬼岳の情報はこちら

標高 大凪山 2079M 餓鬼岳 2647.2M

天気

晴れ

晴れ山行時間 テン場まで6時間30分 山頂往復小屋から10分

*すべての行動時間9時間30分

〈コース〉白沢登山口(7:00)-白沢堤防-紅葉の滝-魚止ノ滝-

最終水場(9:00)-大凪山(11:00)-百曲り-餓鬼岳小屋(1:30)

テント設営・休憩(1:30-3:00)-山頂散策(3:20-4:20)-テン場(4:30)

高山はいよいよ紅葉の季節に突入した

高山はいよいよ紅葉の季節に突入した

雪が降る前に テン泊で秋の高山を楽しもうと

ちがこさんが計画したのは 餓鬼岳

あれ?

餓鬼岳ってさ 登るの大変だよね?

テントかついで登れんの?

やってみなきゃ

わかんないじゃん

またしても ちがこさんの 無謀なる計画 が

着々と目論まれていた

ひとち

大丈夫かなぁー?

パートⅠ

ひとしさんが一番心配していたのは

重たいザックよりもテン場だった

餓鬼岳小屋のテン場は小さい

小屋を少し下った稜線との窪地は譲り合っても

6-7張程度のテントしか設営できないからだ

う~む

大型テントを張られてしまえばアウト

一刻も早くテン場に到着しなくては

白沢登山口の駐車スペースには

すでに10台以上の車が駐車

ヤバい 出遅れたか?

とはいえ

ザックはテン泊仕様のため 尋常なく重い

(はぁ。)

あ゛―

今日も大変な山歩きになりそうですぅー

歩き出す前から

ひとしさん ブルー

なんとか なるよ

相変わらずノーテンキな ちがこさんは

一向に焦る様子すらない

(いつものことですが

)

)これから始まる小屋までの道のりが

どんなに厳しいのかも知らず・・・

本日もスタート

登山口から堤防まではフラットな林道

道幅も広く ウォーミングアップには

もってこいと思われた

しかぁーし

出だしから心が萎え気味の ひとしさんとしては

笑顔で歩くわけにもいかないらしい

無言・無表情

スタスタと足速に ちがこさんの前を

振りかえることなくズンズン歩いていく

の割には 重そうだね

ちょっとぉー

待ってよぉー

いつもなら ちがこさんの後を追う

ひとしさんなのに 今日は違った

いいもん いいもん

油断すれば 置いてきぼりになりそうだけど

こんな時だからこそ ちがこさんがカメラーマンだ

うが

うが

うが うが

うが うが

うが

すっかり陽が昇り 登山者の姿もない

静かな山歩き

林道終点の白沢堤防に到着

最終水場のある1/3地点までは2時間強

そこまで沢沿いを登っていく

小屋には水場はないので 最終水場で

たっぷり水は確保しなければいけない

先は長いので

できるだけ体力温存して沢を登っていこう

と思った

ところが

美しい白沢は 頼りない橋やら

ヌルヌルした橋やらと 大きな荷物を

かついで登る ひとちがを苦しめる

(げっっ

)

)

ヨタったら沢に

転がり落ちちゃいそうだよ

まったく その通り

気をつけてね

沢沿いの登山道は 岩盤で狭く

足場も怪しい箇所もある

沢底の 綺麗な白い砂と透き通るような水を

眺めながら標高を上げていく

ハァ

ハァ

ハァ ハァ

ハァ

こんなはずじゃなかった

激しい沢沿いの登りとザックの重さに

心が折れ始めた ひとしさん

ちょっとぉー

なんにも しゃべらないでモクモクと

登って面白いわけ?

後方でカメラーマンをしながら

ブツブツ騒いでる ちがこさん

仕方ないじゃん

危なっかしい登りだし

荷物重いんだもんね

そうなんですぅー

押し黙って登り続ける ひとしさんを

追い抜いて先を歩き始めた ちがこさん

目の前に現れたのは

ボロっちい橋と山際に張られた錆びた鎖

う~わ

なんかコワそう

それでも先に進まなくてはいけない

意を決して鎖をつかみ ブカブカする

半分腐りかけたような橋を渡っていく

ここは 紅葉の滝 らしい

橋の上から滝らしきものは確認できない

っていうか 写真撮りたくても鎖から

手を放すのがおっかない

くわばら くわばら

安全第一で進むものの

滝付近は ずーっとこの状態

雨や雪がつくと 滑りそうで

ヤバいよね

そう そう

遅れて ひとしさんも登場

ともかくザックが重いのが辛いらしく

下ばっか見て 景色を見るゆとりもないようだ

ハァ

ハァ

ハァ ハァ

ハァ

ブカブカしたイヤな橋が続く

橋地帯が終わると 今度はゴロゴロと巨大な石に

梯子がかけられた登山道へ変わっていった

(ほぇ。。。。)

梯子で登るってことは

登りがキツイってこと

長い梯子ありー の

短くて壊れそうなのありー のと

次から次へと 梯子連発

沢の流れは早く スベリ台のように

勢いよく水が登山道の横を走る

きゃぁーっ

ありゃりゃ

ひとしさん どこ行っちゃったのかな?

キョロキョロ物色しながら登る

ちがこさんより一足先に 岩の上で休憩中?

あ゛―

もうダメかも

なんでこんなに大変なんだ

くそーっ

何度も 折れかかる心

それでも登らにゃ

テン場には行けない

今度は目の前に美しい一本滝が現れた

そして これ

大きなザックを背負っているので

後ろ向きで 梯子を下ろうとすると

足元も後方もよく見えない

数段の錆びた鉄梯子を下った先は山際に鎖がかかり

それを頼りに苔むした岩を横移動し

岩につけられた急な梯子をおっかなびっくり下る

尋常ならぬ恐怖

横では滝の轟音

沢は激しい傾斜

落ちたら流され溺れ死ぬかも

くわばら くわばら

不安定・ヌルヌル・見えない の三拍子と

戦いながら なんとか沢の下に降りた

あ゛―

コワかった

せっかく下ったのに 沢から滝の横を登る

魚止ノ滝 の標柱

滝を登りきりと再び沢沿いのゴロゴロした

大岩が続出する梯子ルート

(はぁ。。。)

大変とは裏腹に沢の流れの

きれいなことといったら

やだねぇー まったく

また梯子だよ

ブツブツ・・・

相変わらず ひとしさんは声を発することなく

モクモクと下を見ながら 確実に梯子を登る

いつまで沢が続くんだろう?

あ~ 腰が痛い

ハァ

ハァ

ハァ ハァ

ハァ

やっと最初のポイント 最終水場

(やったぁー

)

)

しかぁーし がんばって登ってきたものの

まだ1/3しか登っていないのだ

地図を見れば この先はガレ場の急登

その先には 大凪山 なるピーク

(はぁ。。。)

どうすりゃいいの?

登るしかないんじゃない?

そうだよね

ブツブツ・・・

沢から離れると もっさりした展望のない

山の急登へと変わった

ハァ

ハァ

ハァ ハァ

ハァ

こんな梯子を見ると思い出すのは

二週前に登った針ノ木岳

帰りに壊れた梯子から転がり落ちて

負傷した足はまだ完治せず

傷は痛々しいまま

あ゛―

やだ やだ

沢沿いとは違うモサモサした感じ

標高2000M以下は 夏山に近い雰囲気だ

ハァ

ハァ

ハァ ハァ

ハァ

大凪山のピークが近づくにつれ

益々登りが激しくなっていく

な なんて大変なんだ

なんでこんな登山道を重たいザックで

登らなきゃいけないんだろ?

ちがこさん 恨みますよ

ブツブツ・・・

それでも 登らにゃ

テン場にはつけん

がんばりますぅー

たまにある平坦な場所や ちょっとした下りは

胸が苦しくなるような辛さを和らげてくれる

油断禁物

登りはまだまだ続くのだ

それにしても

大凪山までって遠いよね

あれ!

見て!

先を行く ひとしさんがいないと思ったら

放けて登山道に座り込んでいる

ダメだよ ひとち

がんばらなきゃ!

わかってますぅー

危険注意の黄色い看板

下山時 この看板の意味がよくわかりました

詳しくはパートⅡで

ガレ場に突入

急登が続くので所々で休憩

ガレ場は景色もよく

樹林帯を抜けた感じがして嬉しかった

危ない場所だとわかりつつも

座らずにはいられない

いつ崩れてくるかわからないガレ場

上を歩く登山者がいれば落石があっても

おかしくない状況

まさに危険地帯

歩きにくいガレ場を登る

ハァ

ハァ

ハァ ハァ

ハァ

足元の石を落とさないようにするものの

突いたストックで不本意に転がり落ちる石

歩いている人がいなくてよかったね

やっと 大凪山のピーク

ちょっとだけ 笑顔が戻った ひとしさん

少し山の雰囲気が変わった

木々の葉がうっすらと赤や黄色に彩り始めている

(わぁー

)

)いいじゃん

気持ちのいい尾根道を ズンズン進む

うが

うが

うが うが

うが うが

うが

おっ?

看板だ

素晴らしい山の紅葉

素晴らしい山の紅葉

麓ではまだ見ることのできない秋

青空にキラキラと陽の光を浴びた木々が

美しい姿で ひとちがを迎えている

きれい

紅葉の間から見えたのは

そうだね

あとちょっとだよ ひとしさん

俄然元気が出たのか

ひとしさんも笑顔になった

うが

うが

うが うが

うが うが

うが

九十九に百曲りを登っていく

あれ?

雪?

登山道の横には 白い砂が崩れた急斜面

絶対通過したくない場所

くわばら くわばら

もちろん百曲りは安全だよ

百曲がるんだろうけど

荷物が重くなければ ロマンチックに

眺めながら紅葉を満喫できる素晴らしいポイント

でも現実は 甘くない

あ~ きれい

こっちもいいねぇー

九十九の道を曲がるたび

紅葉の景色が変わっていく

パチパチとゴキゲンよく写真撮影を

続ける ちがこさん

あっ!

あれは!

看板があった

嬉しさを隠しきれない ひとしさん

でも現実は

ここが最後の正念場

がんばれ ひとち!

力を振り絞って 一歩一歩登っていく

もう70くらい曲がったんだろうか?

雲は足元より下になった

ってことは 山頂は晴れだ

テンションアップ

ハァ

ハァ

ハァ ハァ

ハァ

心はすでに山の上

ここまで何度 心が折れそうになったことか

あ゛―

登り切れた

ボロボロのちっちゃな赤い屋根の

餓鬼岳小屋で受け付けを済ませ

下って2分のテン場に向かった

張られていたテントは三つ

よかったぁー

稜線上ぢゃなくて

ひとちが勝利

ささっと テント設営

小屋に向かう

小屋のスタッフと ひとしさんが会話を始めた

それにしても随分大変な道のりで

途中 へこたれそうになりましたよ

時々いるんですよ

道のりが大変で テントを途中で捨てて

小屋泊する人が

ニヒヒヒヒ・・・

えっ?

そうなんですか?

よかったぁー

テント捨てずに済んで

テント捨てずに済んで

私は がんばれてエラかった

ブツブツ・・・

ここまで想定外の体力消耗

今日は ベースキャンプで

ゆっくり楽しむことにしよう

嬉しいことにテン場は狭いが小屋と反対方向

稜線に出ると素晴らしい景色

それも30秒で

ちがこさんの右手の方向には小屋

そして餓鬼岳の山頂

尾根を挟んで半分ガスなのは

安曇野や富士山が見える東側

かんぱぁ~い

ゆっくり景色を楽しんで

ついでにご褒美も楽しんで

テン場に戻ると 再び山靴を履く

アタックザックで山頂にゴー

って まだ登るんかい

だって小屋から山頂までって

たった5分で行けちゃうんだよ

へぇ~

そうなのぉ~

山頂を目の前に ひとしさんも

感慨無量のようだ

ふたりとも大満足

で 景色はどうだったの

ちがこさん?

はい 見せちゃうよ

そして

でもって

ありゃりゃ?

バチあたりな・・・

テン場に戻り早めの夕食

ご褒美が もう一本増えて

ゴキゲンな ちがこさん

明日はきっといい天気

更に過酷な山歩きになりそう

早めに休もうっと

そ そうなんですか?

テン場についてやっと安心したのに

また明日 大変な山計画をしている

ちがこさんが横にいる

ヤバい・・・

ちょっとブルーがかかっている

ひとしさんであ~る

翌日は どんな山歩きになったのか?

続きは次回のブログでのお楽しみ

パートⅡはこちら

パートⅡはこちら

2013年08月08日

二足歩行!?

2013/8/3・4

上高地入り♪

霞沢岳

(常念山脈エリア)

全山行 374回

霞沢岳の情報はこちら

霞沢岳の情報はこちら

標高 ジャンクションピーク 2428m 霞沢岳 2645.6m

天気 4日: 曇り・

曇り・ 晴れ 5日:

晴れ 5日:  曇り・

曇り・ 雨

雨

山行時間 4日: 10時間30分 5日: 4時間

〈コース〉

3日: 自宅(4:00)-上高地バスターミナル(7:00)-徳本峠入口-

徳本峠小屋(10:00-10:30)-ジャンクションピーク-K1ピーク-

K2ピーク-霞沢岳-ピストンで峠経由でテン場(5:30)

4日: テン場(7:00)-徳本峠入口-明神池経由・上高地散策-

バスターミナル(11:00)

車を降りて気が付いた

今までにない 忘れ物をしたことを

そう 部分的に

これがなきゃ意味がない

テン泊のため

ザックは重く バカでかい

通常ストックを頼りに

四足歩行 の ひとちが

忘れたもんは仕方ない

スパっと諦め 今回は不安定な

二足歩行 で山に挑む

実は 先週の山の帰りに

愛車のエクストレイルが壊れた

(あわわ )

)

修復不可能 かも

これじゃ 山に行けないじゃん

ぶぅぶぅ文句を垂れながら代車で帰宅

ぶぅぶぅ文句を垂れながら代車で帰宅

それでも ナビ・ETC付き

問題はセダンってことだ

その上 車体横に おもいっきり宣伝が

入っているので ちょっとばかり恥ずかしい

仕方ないよ 代車なんだから

向かった先は 上高地

観光・山と賑わう人気のスポット

お盆ともなれば ごちゃまんと人が

溢れるんじゃないかと懸念して

一週早く上高地入り

が

人気の穂高連邦の山々は

お盆じゃなくても混んでるはず

ということで

梓川を挟んで反対側の常念山脈の一部

霞沢岳に登ってみることにする

沢渡からバスで上高地に到着

予想通り 登山者やら観光客やらで

早朝からビジターセンター付近は大混雑

(うぉー )

)

テン泊の荷物を詰め込んだザックを背に

いよいよ出発だぁー

徳本峠までは ほとんど観光路

舗装路の木々に囲まれた緑の道を歩いていく

梓川沿いに出ると

有名な 河童橋

きゃぁー

初めて本物見た!

TVや雑誌でしか上高地を知らない

ちがこさん 大はしゃぎ

橋の上からは穂高連邦と透き通った

川の流れが なんとも素晴らしい

(うん、うん )

)

お天気上々

賑やかなテントサイトを通過し先を急ぐ

梓川に合流する小さな川も清らかな水が

こんこんと流れ トリカブトの青紫がきれい

(よいですなぁー )

)

後方から 近づいてきた韓国パーティーは 笑い声と

香水のにおいを まき散らして足早に消えていった

(あはは。。。)

峠の分岐に到着

ここからは人が全くいない

あれー

なんか やたら静かだよね

そうですね

いつもの 誰にも会わない

静かな山歩きに戻ったような

今回 ひとしさんが背負っているザックは

なんと110L

いわゆる 化け物ザック

ちがこさんを 広いお家に寝かせてあげようと

三人用のテント 寝心地が悪くないようにと

銀マットにテントマットも持ってきた

なんとも優しい マイダーリン

一時間程の林道から九十九に標高を上げて

整備された歩きやすい登山道は続く

ハァ ハァ

ハァ ハァ

ハァ ハァ

ハァ

テン場のある峠の小屋までは2時間半

そーであっても

重いもんは 重いのだ

ハァ ハァ

ハァ ハァ

ハァ ハァ

ハァ

荷物の重さで 口もほとんどきけない

ひとしさん

こんな時に限って

頼りになるストックがない

先頭を歩く ちがこさんは

瀕死状態の ひとしさんの代わりに

カメラ~マンをしながら進む

うが うが

うが うが

うが うが

うが

ちょっとした展望地からは

穂高連邦の山々が見え始めた

すごい! すごい!

大喜びの ちがこさんに反して

荷物の重さでへたばり気味の ひとしさん無言

黒沢に沿う登山道は

夏の花が咲き乱れている

陽の当たらない沢沿いに 白や黄色の花たちは

山に色を沿え 訪れる登山者を歓迎してるみたい

(うん、うん )

)

その中でも 一際目立っていたのは

ちょっとグロテスク

まるで食虫植物みたい

他にも色々な花たちがいたよ

標高が上がると益々穂高連邦の山々が

美しく顔を出した

なんとか 最後の水場までたどり着いた

小屋まではあと少し

(がんば )

)

ハァ ハァ

ハァ ハァ

ハァ ハァ

ハァ

分岐からテン場のある小屋に向かう

テン場に到着

あ゛ー

大変でしたぁー

ひとち

お疲れさん

テン場には すでに数張のテントはあるものの

前日入りした登山者たちは霞沢岳に向かたようだ

このコースは大抵 前日入りし

翌日山に向かう人がほとんど

あれ?

ひとちがは 今日山に登っちゃうの?

そう そう

今日の方が天気いいみたいだし

明日下山して上高地で遊んでいきたいから

あー そうなの

でもさ ここからピストンで

早くても7時間はかかるよね?

いいんじゃない

日暮れまでに戻れれば

またぁー

大丈夫なわけ?

行ってみなきゃ

わかんないじゃん

ふ~ん

出発前に 一等地にお家を建てる

昨年まで設営に時間がかかっていたテントも

なんと30分で立派に完成

わーい

できたぁーっ

休む間もなく霞沢岳に向かうことに

(あは。)

アタックザックになったので

身体が軽くなった

最初のジャンクションピークを目指す

(うりゃ )

)

このコース なんと 8 ものピークを越える

ピストンだから山頂を覗けば

合計 15 も越えなきゃいけないのだ

(はぁ。。。)

登ったり下ったり

エラく大変なコースだね

そうでしょ

しばらく登ると スタジオジャンクション

穂高連邦と梓川の展望台

ところが

さっきまで見えていた景色は一変し

ガスの中

(ぶぅ )

)

なんかさぁー

ここんとこ ガスばっかで展望なしの

山歩き多くなかったっけ?

そうなんですぅー

ズンズン登っていくと連日の雨で

登山道はこの通り

(あわわ )

)

山靴はドロドロになり

滑って転べばドロだらけ

こんな時に限って

頼りになるストックがない

草地の山の斜面には 黄色のニッコウキスゲが

みんなで お行儀よく太陽を見つめていた

尾根を登りきると

ジャンクションピーク に到着

あ゛―

意外と長かった

そんじゃ

ピークの数を数えながら進んでみよう

再びドロドロ ヌカヌカした登山道を

今度は緩やかに下っていく

下りきった場所には 小湿池とよばれる

水たまり? がある

水はあんまり綺麗とはいえないような

(あはは。)

再び登ると尾根の山斜面は花畑

北側はガスだけど 南側は晴れている

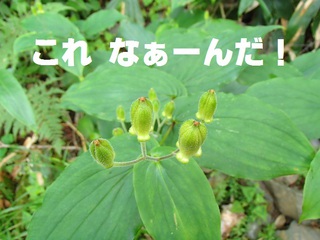

花畑に咲いていたのは この花

他にもハクサンフウロがいたよ

小さなピークは樹林帯の中の

その他大勢組の木 に記されているので

下ばっか見て登っていると見落とす可能性大

おかげで P3 は見落とした

ダメじゃん

いいの

帰りに探してみるから

時に尾根には細い箇所もあるし

山が深く崩れている場所もある

(登山道は崩れてないよ )

)

もっさ もっさと多い茂る草地を進み

登ったり下ったり

オレンジ色のかわいいクルマユリも

笹の中から こんにちは

急峻なルンゼ状の山のへりを

ガレた浮石を踏まないように

注意しながら登っていく

パッ と稜線が目の前に現れた

でた!

あれがK1

ガスの中にぼんやりと見えるだけなので

ピークがどうなっているのかは確認できない

K1に到達するためには

ここを登らにゃいかん

そんじゃ 行くよ

稜線上に出た

ガレた細い稜線を K1に向かって進んでいく

って ひとち

P5がなかったけど

すみません

見落としましたぁー

K1は穂高の展望台だけど

見事に周囲はガスだらけ

さっき南側は 晴れてたのに

今度は山全体にガスがかかって

なぁ~んにも見えないじゃん

ダメですねぇー

仕方がないので先に進んでみる

どこまで行っても

真っ白だよ

うるさぁーい

稜線のハイマツ帯の中を下って登る

おっ!

あれがK2か?

先には最後のピーク

霞沢岳がガスの中を出たり入ったり

K2からは ラッキーなことに

霞沢岳に続く稜線がガスの切れ間に姿を現す

(わぁーい )

)

それからが プチお楽しみ

稜線上の花畑だよぉ~っ

キンポウゲ・コバイケイソウ

白い花・ピンクの花・黄色の花

景色は拝めど 花はある

とうとう霞沢岳のピークに立つことができた

景色はどうなの

ひとちが?

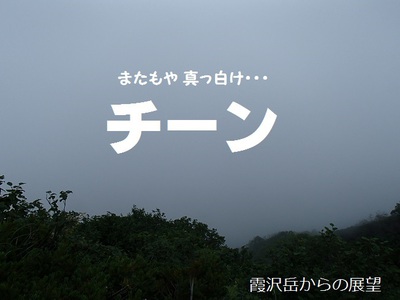

この通り

楽しみにしてきた穂高連邦の景色はお預け

テン場までピストンで戻ることにする

また7ピーク越えて行くわけね

そういうこと

展望がない分 花の撮影に忙しい ひとちが

遊んでばっかいると

日が暮れちゃうよ

ふぁ~い

稜線から樹林帯に近づくとガスが切れてきた

ありゃりゃ

天気回復しそうだね

更に進むと もっとガスが切れた

ちょっとぉー

なんで霞沢岳にいる時に晴れないかなぁー

普段の行いが悪いんじゃない?

悪かったね

急峻なロープ場を下り 再び登ると

見落とした P5 を見つけた

晴れた景色からは まだ越えなきゃならない

いくつものピークが目の前に並んでいる

先に進むにつれ ますます空は青くなり

すっかり晴れた山のピークを

いくつも越えていく

うが うが

うが うが

うが うが

うが

行に見落とした P3 も発見

これですべてのピークを確認できた

P2に戻る

椎間板ヘルニアの ちがこさん

そろそろ腰の疲れから足の付け根が痛くて

限界が近づいていた

こんな時に限って

頼りになるストックがない

でも

自分の足で戻らなきゃ

誰もおんぶしてくれないのだ

少し下っては休み

休んでは下る

最後の長い山の下りをゆっくり下り

徳本峠から 今日最後の穂高連邦を眺めた

テン場に戻ると 朝と入れ替わった

テントのメンバーたちが宴会の真っ最中

ひとちがも 夕食にし~よおっと

と

恐ろしいことに テン場には

新しい敵 が待ち構えていたのだ

山ヒル・ブユ・山ダニ

の次はいったい何?

山 蚊

へっ?

蚊?

これは家によく出る蚊ですが 似たヤツがここにはいます

アカイエカではなく アカヤマカ かも

この山は ウヨウヨと蚊が多く 最悪なことに

ヤツらはタイツや薄手のシャツはもろともせず

長い針でブチブチと攻撃してくるのだ

(きゃぁー )

)

おかげで顔は免れたものの

足は蚊に刺されたい放題

蚊取線香もつけたんだけどね

ご愁傷さま

霞沢岳付近は やたらと蚊が多いです

皆さん注意してね

辺りが暗くなっていく

明日の山歩きのために早めの就寝か?

日暮れと同時にテン場からは灯りが消えた

ひとちがも 爆睡

明日は下山

帰るだけ うしし

午前4時

テントのメンバーたちは そろって起床

テントを残して霞沢岳に向かって行った

のんびり朝食

テン場を後にする

帰りは余裕か ひとしさん

沢沿いの花畑を楽しみながら

上高地に下る

観光客に交じりながら 大きなザックを

背負ったクサイ登山者が約2名

梓川の美しい流れを眺めながら

バスターミナルに帰って行った

来週はいよいよ お盆休み

みなさんは どこにお出かけ?

次回のブログは お盆明けのアップ

どこに行くかは 秘密

上高地入り♪

霞沢岳

(常念山脈エリア)

全山行 374回

霞沢岳の情報はこちら

霞沢岳の情報はこちら

標高 ジャンクションピーク 2428m 霞沢岳 2645.6m

天気 4日:

曇り・

曇り・ 晴れ 5日:

晴れ 5日:  曇り・

曇り・ 雨

雨山行時間 4日: 10時間30分 5日: 4時間

〈コース〉

3日: 自宅(4:00)-上高地バスターミナル(7:00)-徳本峠入口-

徳本峠小屋(10:00-10:30)-ジャンクションピーク-K1ピーク-

K2ピーク-霞沢岳-ピストンで峠経由でテン場(5:30)

4日: テン場(7:00)-徳本峠入口-明神池経由・上高地散策-

バスターミナル(11:00)

車を降りて気が付いた

今までにない 忘れ物をしたことを

そう 部分的に

これがなきゃ意味がない

テン泊のため

ザックは重く バカでかい

通常ストックを頼りに

四足歩行 の ひとちが

忘れたもんは仕方ない

スパっと諦め 今回は不安定な

二足歩行 で山に挑む

実は 先週の山の帰りに

愛車のエクストレイルが壊れた

(あわわ

)

)修復不可能 かも

これじゃ 山に行けないじゃん

ぶぅぶぅ文句を垂れながら代車で帰宅

ぶぅぶぅ文句を垂れながら代車で帰宅

それでも ナビ・ETC付き

問題はセダンってことだ

その上 車体横に おもいっきり宣伝が

入っているので ちょっとばかり恥ずかしい

仕方ないよ 代車なんだから

向かった先は 上高地

観光・山と賑わう人気のスポット

お盆ともなれば ごちゃまんと人が

溢れるんじゃないかと懸念して

一週早く上高地入り

が

人気の穂高連邦の山々は

お盆じゃなくても混んでるはず

ということで

梓川を挟んで反対側の常念山脈の一部

霞沢岳に登ってみることにする

沢渡からバスで上高地に到着

予想通り 登山者やら観光客やらで

早朝からビジターセンター付近は大混雑

(うぉー

)

)

テン泊の荷物を詰め込んだザックを背に

いよいよ出発だぁー

徳本峠までは ほとんど観光路

舗装路の木々に囲まれた緑の道を歩いていく

梓川沿いに出ると

有名な 河童橋

きゃぁー

初めて本物見た!

TVや雑誌でしか上高地を知らない

ちがこさん 大はしゃぎ

橋の上からは穂高連邦と透き通った

川の流れが なんとも素晴らしい

(うん、うん

)

)

お天気上々

賑やかなテントサイトを通過し先を急ぐ

梓川に合流する小さな川も清らかな水が

こんこんと流れ トリカブトの青紫がきれい

(よいですなぁー

)

)

後方から 近づいてきた韓国パーティーは 笑い声と

香水のにおいを まき散らして足早に消えていった

(あはは。。。)

峠の分岐に到着

ここからは人が全くいない

あれー

なんか やたら静かだよね

そうですね

いつもの 誰にも会わない

静かな山歩きに戻ったような

今回 ひとしさんが背負っているザックは

なんと110L

いわゆる 化け物ザック

ちがこさんを 広いお家に寝かせてあげようと

三人用のテント 寝心地が悪くないようにと

銀マットにテントマットも持ってきた

なんとも優しい マイダーリン

一時間程の林道から九十九に標高を上げて

整備された歩きやすい登山道は続く

ハァ

ハァ

ハァ ハァ

ハァ ハァ

ハァ

テン場のある峠の小屋までは2時間半

そーであっても

重いもんは 重いのだ

ハァ

ハァ

ハァ ハァ

ハァ ハァ

ハァ

荷物の重さで 口もほとんどきけない

ひとしさん

こんな時に限って

頼りになるストックがない

先頭を歩く ちがこさんは

瀕死状態の ひとしさんの代わりに

カメラ~マンをしながら進む

うが

うが

うが うが

うが うが

うが

ちょっとした展望地からは

穂高連邦の山々が見え始めた

すごい! すごい!

大喜びの ちがこさんに反して

荷物の重さでへたばり気味の ひとしさん無言

黒沢に沿う登山道は

夏の花が咲き乱れている

陽の当たらない沢沿いに 白や黄色の花たちは

山に色を沿え 訪れる登山者を歓迎してるみたい

(うん、うん

)

)

その中でも 一際目立っていたのは

ちょっとグロテスク

まるで食虫植物みたい

他にも色々な花たちがいたよ

標高が上がると益々穂高連邦の山々が

美しく顔を出した

なんとか 最後の水場までたどり着いた

小屋まではあと少し

(がんば

)

)

ハァ

ハァ

ハァ ハァ

ハァ ハァ

ハァ

分岐からテン場のある小屋に向かう

テン場に到着

あ゛ー

大変でしたぁー

ひとち

お疲れさん

テン場には すでに数張のテントはあるものの

前日入りした登山者たちは霞沢岳に向かたようだ

このコースは大抵 前日入りし

翌日山に向かう人がほとんど

あれ?

ひとちがは 今日山に登っちゃうの?

そう そう

今日の方が天気いいみたいだし

明日下山して上高地で遊んでいきたいから

あー そうなの

でもさ ここからピストンで

早くても7時間はかかるよね?

いいんじゃない

日暮れまでに戻れれば

またぁー

大丈夫なわけ?

行ってみなきゃ

わかんないじゃん

ふ~ん

出発前に 一等地にお家を建てる

昨年まで設営に時間がかかっていたテントも

なんと30分で立派に完成

わーい

できたぁーっ

休む間もなく霞沢岳に向かうことに

(あは。)

アタックザックになったので

身体が軽くなった

最初のジャンクションピークを目指す

(うりゃ

)

)このコース なんと 8 ものピークを越える

ピストンだから山頂を覗けば

合計 15 も越えなきゃいけないのだ

(はぁ。。。)

登ったり下ったり

エラく大変なコースだね

そうでしょ

しばらく登ると スタジオジャンクション

穂高連邦と梓川の展望台

ところが

さっきまで見えていた景色は一変し

ガスの中

(ぶぅ

)

)

なんかさぁー

ここんとこ ガスばっかで展望なしの

山歩き多くなかったっけ?

そうなんですぅー

ズンズン登っていくと連日の雨で

登山道はこの通り

(あわわ

)

)

山靴はドロドロになり

滑って転べばドロだらけ

こんな時に限って

頼りになるストックがない

草地の山の斜面には 黄色のニッコウキスゲが

みんなで お行儀よく太陽を見つめていた

尾根を登りきると

ジャンクションピーク に到着

あ゛―

意外と長かった

そんじゃ

ピークの数を数えながら進んでみよう

再びドロドロ ヌカヌカした登山道を

今度は緩やかに下っていく

下りきった場所には 小湿池とよばれる

水たまり? がある

水はあんまり綺麗とはいえないような

(あはは。)

再び登ると尾根の山斜面は花畑

北側はガスだけど 南側は晴れている

花畑に咲いていたのは この花

他にもハクサンフウロがいたよ

小さなピークは樹林帯の中の

その他大勢組の木 に記されているので

下ばっか見て登っていると見落とす可能性大

おかげで P3 は見落とした

ダメじゃん

いいの

帰りに探してみるから

時に尾根には細い箇所もあるし

山が深く崩れている場所もある

(登山道は崩れてないよ

)

)

もっさ もっさと多い茂る草地を進み

登ったり下ったり

オレンジ色のかわいいクルマユリも

笹の中から こんにちは

急峻なルンゼ状の山のへりを

ガレた浮石を踏まないように

注意しながら登っていく

パッ と稜線が目の前に現れた

でた!

あれがK1

ガスの中にぼんやりと見えるだけなので

ピークがどうなっているのかは確認できない

K1に到達するためには

ここを登らにゃいかん

そんじゃ 行くよ

稜線上に出た

ガレた細い稜線を K1に向かって進んでいく

って ひとち

P5がなかったけど

すみません

見落としましたぁー

K1は穂高の展望台だけど

見事に周囲はガスだらけ

さっき南側は 晴れてたのに

今度は山全体にガスがかかって

なぁ~んにも見えないじゃん

ダメですねぇー

仕方がないので先に進んでみる

どこまで行っても

真っ白だよ

うるさぁーい

稜線のハイマツ帯の中を下って登る

おっ!

あれがK2か?

先には最後のピーク

霞沢岳がガスの中を出たり入ったり

K2からは ラッキーなことに

霞沢岳に続く稜線がガスの切れ間に姿を現す

(わぁーい

)

)

それからが プチお楽しみ

稜線上の花畑だよぉ~っ

キンポウゲ・コバイケイソウ

白い花・ピンクの花・黄色の花

景色は拝めど 花はある

とうとう霞沢岳のピークに立つことができた

景色はどうなの

ひとちが?

この通り

楽しみにしてきた穂高連邦の景色はお預け

テン場までピストンで戻ることにする

また7ピーク越えて行くわけね

そういうこと

展望がない分 花の撮影に忙しい ひとちが

遊んでばっかいると

日が暮れちゃうよ

ふぁ~い

稜線から樹林帯に近づくとガスが切れてきた

ありゃりゃ

天気回復しそうだね

更に進むと もっとガスが切れた

ちょっとぉー

なんで霞沢岳にいる時に晴れないかなぁー

普段の行いが悪いんじゃない?

悪かったね

急峻なロープ場を下り 再び登ると

見落とした P5 を見つけた

晴れた景色からは まだ越えなきゃならない

いくつものピークが目の前に並んでいる

先に進むにつれ ますます空は青くなり

すっかり晴れた山のピークを

いくつも越えていく

うが

うが

うが うが

うが うが

うが

行に見落とした P3 も発見

これですべてのピークを確認できた

P2に戻る

椎間板ヘルニアの ちがこさん

そろそろ腰の疲れから足の付け根が痛くて

限界が近づいていた

こんな時に限って

頼りになるストックがない

でも

自分の足で戻らなきゃ

誰もおんぶしてくれないのだ

少し下っては休み

休んでは下る

最後の長い山の下りをゆっくり下り

徳本峠から 今日最後の穂高連邦を眺めた

テン場に戻ると 朝と入れ替わった

テントのメンバーたちが宴会の真っ最中

ひとちがも 夕食にし~よおっと

と

恐ろしいことに テン場には

新しい敵 が待ち構えていたのだ

山ヒル・ブユ・山ダニ

の次はいったい何?

山 蚊

へっ?

蚊?

これは家によく出る蚊ですが 似たヤツがここにはいます

アカイエカではなく アカヤマカ かも

この山は ウヨウヨと蚊が多く 最悪なことに

ヤツらはタイツや薄手のシャツはもろともせず

長い針でブチブチと攻撃してくるのだ

(きゃぁー

)

)おかげで顔は免れたものの

足は蚊に刺されたい放題

蚊取線香もつけたんだけどね

ご愁傷さま

霞沢岳付近は やたらと蚊が多いです

皆さん注意してね

辺りが暗くなっていく

明日の山歩きのために早めの就寝か?

日暮れと同時にテン場からは灯りが消えた

ひとちがも 爆睡

明日は下山

帰るだけ うしし

午前4時

テントのメンバーたちは そろって起床

テントを残して霞沢岳に向かって行った

のんびり朝食

テン場を後にする

帰りは余裕か ひとしさん

沢沿いの花畑を楽しみながら

上高地に下る

観光客に交じりながら 大きなザックを

背負ったクサイ登山者が約2名

梓川の美しい流れを眺めながら

バスターミナルに帰って行った

来週はいよいよ お盆休み

みなさんは どこにお出かけ?

次回のブログは お盆明けのアップ

どこに行くかは 秘密

2013年05月06日

がんばったで賞!

2013/4/28

貸切の山頂♪

大滝山

(北アルプス・常念山脈エリア)

全山行 357回

大滝山の情報はこちら

大滝山の情報はこちら

前日の山歩きはこちら

前日の山歩きはこちら

朝の山歩きはこちら

朝の山歩きはこちら

標高 大滝山 2616m

天気 晴れ

晴れ

山行時間 7時間30分

〈コース〉蝶ヶ岳ヒュッテ(9:00)-ちょっと道迷い?-北峰(11:00-11:20)-

南峰(11:40-11:50)-北峰-まめうち平-三股駐車場(4:30)

ええい!

行ってみなきゃ わかんないじゃん

ええっ?

行くんですか?

連休二日目

(二座目)

朝のお散歩を終え

小屋に戻って朝食を済ませた

すでに人影もない登山者が出発した

抜け殻のような小屋

(あは。)

いつも どん尻ですね

そう

いつも どん尻

お世話になりました

大きな声で小屋のスタッフに挨拶して

大滝山に向かった

(よっしゃ )

)

蝶ヶ岳の山頂に ちょいと寄り道して

青空の急斜面を下っていく

大滝山ルートは 赤テープはないけど

夏道はしっかり踏み跡があるらしい

今は雪がガッツリ積もっているので

どこが大滝山の入口なんだかさえわからない

(はぁ。。。)

たぶんこの辺りであろうと思われる場所から

大滝山へ向かうことにする

何の標識もなく 分岐もなく

目印さえない 大滝山ルート

どうすりゃいいの?

こーゆー場合、地図とにらめっこ

地図上では直線コースだけど

真っ直ぐなわけがない

(そう! そう!)

山の山頂は上から見えるわけだから

方向を見定めて あとはルートファインディング

雪山はどこでも

歩けるから

簡単じゃありませんよ

大変なんです

どっちがホント?

今朝 登山者が大滝山へ向かったという情報

足跡ひとつないのは何故だろ?

どう見ても

誰も行っている様子ないですね

すでに不安な ひとち

うじゃうじゃ言っても 始まんない

大きな目立つ木の下に 大型ザックは

捨ててくことにした

(あは。)

身軽になった ひとちが

膝丈ほどの雪を 踏みながら

先陣をきって ちがこさんが進む

ズボ ズボ

ズボ ズボ

ズボ ズボ

ズボ

大滝山の方が 蝶ヶ岳より標高は

低いから楽ちんに見えるでしょ?

あま~い

だぁ~れも入ってないから ずーっとラッセル

意外と 山あり谷あり で大変なわけよ

と

進むべき山へ 樹林帯の横から

ずるして同じルートへ合流している

足跡を見つけた

(やったぁー )

)

あれって 朝向かった人の

トレースじゃない?

そうみたいですね

あっちの方が 帰り楽ちんかもよ

どうする? 戻る?

せっかくここまでラッセルしたものの

ブゥブゥ言いながら元来た道を引き返し

捨てたザックを拾って ずるルートから

追っかけることにした

(あららん )

)

戻る途中 蝶ヶ岳からスゴイ雪煙が

流れているのがよく見えた

稜線は風が強いのかも

ここで40分以上のロスタイム

気をとりなおして

ずるルートの入口は急斜面の途中にあった

木の下に大型ザックを捨てて足跡を追う

(よっしゃ )

)

どう見ても正規ルートとは思えない

人が歩いた後だから安心かと思いきや

目の前には 山の斜面を横断している

危険ポイントにいきなり出た

(げっ )

)

がちょび~ん

おっかなびっくり進む

あんまり嬉しくないよね

本当にこのルート正しいのかな?

だって ずるルートでしょ?

雪山はどこでも歩けるって

さっき言ったじゃん

そ そうだけど

とはいえ 深い雪のラッセルよりはマシ

とりあえず ついていく

ひとちがが間違えた 合流地点? にきた

ラッキー♪

これじゃ 迷うこともないよね

そうですね

よかったですぅー

20mほど 足跡を追っかけると

途中で足跡が ブツリと消えた

(はっ )

)

消えた?

そう 消えた

この人 諦めて帰っちゃったみたいだね

雪が深いからイヤになっちゃったのかな?

どうします?

この先はスゴイ急斜面ですよ

下ったら這い登るのも大変です

上から覗くと沢筋が見える

時間が気になるのか

ひとしさんは 引き気味

ええい!

行ってみなきゃ わかんないじゃん

ええっ?

行くんですか?

下って登れなかったら諦めるよ

ズルズルと雪斜面を滑り落ちながら

下っていく ちがこさん

シブシブ ひとしさんも後を追う

あ゛―

また始まったよ

ちがこさんの暴走

今度は登りだ

思いのほか 這い登るって感じでもなく

尾根に向かって深い雪を登る

ハァ ハァ

ハァ ハァ

ハァ

なんとか登れましたね

うん

やっぱ がんばってよかった

目の前には山頂に続く小ピークが並んでいる

(わわわ )

)

こうなったら意地でも

山頂まで到達しなければ

ズボ ズボ

ズボ ズボ

ズボ ズボ

ズボ

気温が上がり ほとんど無風状態の尾根は

雪解けが進み アイゼンは高下駄状態

(ぶぅ )

)

足が重いよぉー

蹴っ飛ばして 雪を落としながらいけば

歩きやすいですよ

ひとしさんがアドバイスをくれたものの

アイゼンについた雪を 蹴っ飛ばすのは大変だ

たぶん山を巻いているはずのルートも

雪で全くよくわからないので

無視してピークによじ上り通過して行く

やっと出た広い尾根

目の前に樹林帯の境がある北峰が見える

きゃほーっ

いい景色

ゴキゲンな稜線歩きに突入

風もなくポカポカ陽気で飛騨山脈を右に

美しい景色が続いていた

(わ~い )

)

さっきまで 乗り気じゃなかった

ひとしさんも いつの間にか笑顔

北峰に到着

いやぁー

なんとも地味な山頂だねぇー

小さな杭みたいな棒が一本

ひょろろ~ん と立っているだけ

ひとしさん?

はい この通り

あー

楽しい♪

振り返ると ひとちがのトレースだけ

左に目をやれば

安曇野の町が霞んで見える

がんばって よかったねぇー

はい

よかったですぅー

ふたりで のんびり

貸切の山頂を楽しむ

大満足

樹林帯を通過して南峰に向かう

深く埋もれた山小屋は 夏の一ヶ月しか

営業しないそう

北アルプスといえど

こんなにも静かな場所もある

(うん、うん )

)

南峰からは穂高連邦をはじめ

乗鞍岳 御嶽山まで一望なのだ

いいですねぇー

それにしても ひとち

尋常じゃなく黒いね

いいんですぅーっ

ちょっぴり会社に黒い顔で

出勤するのが憂鬱な ひとちであった

帰りもステキな稜線歩きを楽しみ

避けては通れない 問題の沢筋を這い登る

(がんば! がんば!)

ぐぇぇぇぇ

やっぱ帰りの方が大変だったかも

避けては通れない おっかない

山を横切る雪斜面も無事通過

捨てた大型ザックを拾って

初日に登った雪の本沢ルートを下っていく

うが うが

うが うが

うが うが

うが

大雪で前も横も後ろも見えなかった初日

こんなにも急坂で長かったとわ

大きく常念岳が青空に

どっしりと姿を見せていた

町が近づいてきた

雪のなくなった登山道は

見覚えのない夏道へと変わっていたよ

がんばったじゃん

ひとちが

そうでしょ!

連休前半の山歩きのお話は

これでおしまい

後半も ガッツり雪山に入っちゃうからね

乞うご期待

この日の立ち寄り湯はこちら

この日の立ち寄り湯はこちら

安曇野蝶ヶ岳温泉

四季の郷 ほりでーゆー

この日は連休のため?大混雑・・・

貸切の山頂♪

大滝山

(北アルプス・常念山脈エリア)

全山行 357回

大滝山の情報はこちら

大滝山の情報はこちら

前日の山歩きはこちら

前日の山歩きはこちら

朝の山歩きはこちら

朝の山歩きはこちら

標高 大滝山 2616m

天気

晴れ

晴れ山行時間 7時間30分

〈コース〉蝶ヶ岳ヒュッテ(9:00)-ちょっと道迷い?-北峰(11:00-11:20)-

南峰(11:40-11:50)-北峰-まめうち平-三股駐車場(4:30)

ええい!

行ってみなきゃ わかんないじゃん

ええっ?

行くんですか?

連休二日目

(二座目)

朝のお散歩を終え

小屋に戻って朝食を済ませた

すでに人影もない登山者が出発した

抜け殻のような小屋

(あは。)

いつも どん尻ですね

そう

いつも どん尻

お世話になりました

大きな声で小屋のスタッフに挨拶して

大滝山に向かった

(よっしゃ

)

)

蝶ヶ岳の山頂に ちょいと寄り道して

青空の急斜面を下っていく

大滝山ルートは 赤テープはないけど

夏道はしっかり踏み跡があるらしい

今は雪がガッツリ積もっているので

どこが大滝山の入口なんだかさえわからない

(はぁ。。。)

たぶんこの辺りであろうと思われる場所から

大滝山へ向かうことにする

何の標識もなく 分岐もなく

目印さえない 大滝山ルート

どうすりゃいいの?

こーゆー場合、地図とにらめっこ

地図上では直線コースだけど

真っ直ぐなわけがない

(そう! そう!)

山の山頂は上から見えるわけだから

方向を見定めて あとはルートファインディング

雪山はどこでも

歩けるから

簡単じゃありませんよ

大変なんです

どっちがホント?

今朝 登山者が大滝山へ向かったという情報

足跡ひとつないのは何故だろ?

どう見ても

誰も行っている様子ないですね

すでに不安な ひとち

うじゃうじゃ言っても 始まんない

大きな目立つ木の下に 大型ザックは

捨ててくことにした

(あは。)

身軽になった ひとちが

膝丈ほどの雪を 踏みながら

先陣をきって ちがこさんが進む

ズボ

ズボ

ズボ ズボ

ズボ ズボ

ズボ

大滝山の方が 蝶ヶ岳より標高は

低いから楽ちんに見えるでしょ?

あま~い

だぁ~れも入ってないから ずーっとラッセル

意外と 山あり谷あり で大変なわけよ

と

進むべき山へ 樹林帯の横から

ずるして同じルートへ合流している

足跡を見つけた

(やったぁー

)

)あれって 朝向かった人の

トレースじゃない?

そうみたいですね

あっちの方が 帰り楽ちんかもよ

どうする? 戻る?

せっかくここまでラッセルしたものの

ブゥブゥ言いながら元来た道を引き返し

捨てたザックを拾って ずるルートから

追っかけることにした

(あららん

)

)戻る途中 蝶ヶ岳からスゴイ雪煙が

流れているのがよく見えた

稜線は風が強いのかも

ここで40分以上のロスタイム

気をとりなおして

ずるルートの入口は急斜面の途中にあった

木の下に大型ザックを捨てて足跡を追う

(よっしゃ

)

)どう見ても正規ルートとは思えない

人が歩いた後だから安心かと思いきや

目の前には 山の斜面を横断している

危険ポイントにいきなり出た

(げっ

)

)がちょび~ん

おっかなびっくり進む

あんまり嬉しくないよね

本当にこのルート正しいのかな?

だって ずるルートでしょ?

雪山はどこでも歩けるって

さっき言ったじゃん

そ そうだけど

とはいえ 深い雪のラッセルよりはマシ

とりあえず ついていく

ひとちがが間違えた 合流地点? にきた

ラッキー♪

これじゃ 迷うこともないよね

そうですね

よかったですぅー

20mほど 足跡を追っかけると

途中で足跡が ブツリと消えた

(はっ

)

)消えた?

そう 消えた

この人 諦めて帰っちゃったみたいだね

雪が深いからイヤになっちゃったのかな?

どうします?

この先はスゴイ急斜面ですよ

下ったら這い登るのも大変です

上から覗くと沢筋が見える

時間が気になるのか

ひとしさんは 引き気味

ええい!

行ってみなきゃ わかんないじゃん

ええっ?

行くんですか?

下って登れなかったら諦めるよ

ズルズルと雪斜面を滑り落ちながら

下っていく ちがこさん

シブシブ ひとしさんも後を追う

あ゛―

また始まったよ

ちがこさんの暴走

今度は登りだ

思いのほか 這い登るって感じでもなく

尾根に向かって深い雪を登る

ハァ

ハァ

ハァ ハァ

ハァ

なんとか登れましたね

うん

やっぱ がんばってよかった

目の前には山頂に続く小ピークが並んでいる

(わわわ

)

)

こうなったら意地でも

山頂まで到達しなければ

ズボ

ズボ

ズボ ズボ

ズボ ズボ

ズボ

気温が上がり ほとんど無風状態の尾根は

雪解けが進み アイゼンは高下駄状態

(ぶぅ

)

)

足が重いよぉー

蹴っ飛ばして 雪を落としながらいけば

歩きやすいですよ

ひとしさんがアドバイスをくれたものの

アイゼンについた雪を 蹴っ飛ばすのは大変だ

たぶん山を巻いているはずのルートも

雪で全くよくわからないので

無視してピークによじ上り通過して行く

やっと出た広い尾根

目の前に樹林帯の境がある北峰が見える

きゃほーっ

いい景色

ゴキゲンな稜線歩きに突入

風もなくポカポカ陽気で飛騨山脈を右に

美しい景色が続いていた

(わ~い

)

)さっきまで 乗り気じゃなかった

ひとしさんも いつの間にか笑顔

北峰に到着

いやぁー

なんとも地味な山頂だねぇー

小さな杭みたいな棒が一本

ひょろろ~ん と立っているだけ

ひとしさん?

はい この通り

あー

楽しい♪

振り返ると ひとちがのトレースだけ

左に目をやれば

安曇野の町が霞んで見える

がんばって よかったねぇー

はい

よかったですぅー

ふたりで のんびり

貸切の山頂を楽しむ

大満足

樹林帯を通過して南峰に向かう

深く埋もれた山小屋は 夏の一ヶ月しか

営業しないそう

北アルプスといえど

こんなにも静かな場所もある

(うん、うん

)

)

南峰からは穂高連邦をはじめ

乗鞍岳 御嶽山まで一望なのだ

いいですねぇー

それにしても ひとち

尋常じゃなく黒いね

いいんですぅーっ

ちょっぴり会社に黒い顔で

出勤するのが憂鬱な ひとちであった

帰りもステキな稜線歩きを楽しみ

避けては通れない 問題の沢筋を這い登る

(がんば! がんば!)

ぐぇぇぇぇ

やっぱ帰りの方が大変だったかも

避けては通れない おっかない

山を横切る雪斜面も無事通過

捨てた大型ザックを拾って

初日に登った雪の本沢ルートを下っていく

うが

うが

うが うが

うが うが

うが

大雪で前も横も後ろも見えなかった初日

こんなにも急坂で長かったとわ

大きく常念岳が青空に

どっしりと姿を見せていた

町が近づいてきた

雪のなくなった登山道は

見覚えのない夏道へと変わっていたよ

がんばったじゃん

ひとちが

そうでしょ!

連休前半の山歩きのお話は

これでおしまい

後半も ガッツり雪山に入っちゃうからね

乞うご期待

この日の立ち寄り湯はこちら

この日の立ち寄り湯はこちら

安曇野蝶ヶ岳温泉

四季の郷 ほりでーゆー

この日は連休のため?大混雑・・・

2013年05月01日

青と白の世界♪

2013/4/28

朝の贅沢散歩♪

蝶ヶ岳

(北アルプス・常念山脈エリア)

全山行 357回

蝶ヶ岳の情報はこちら

蝶ヶ岳の情報はこちら

前日の山歩きはこちら

前日の山歩きはこちら

標高 蝶ヶ岳 2677m 蝶槍 2664.3m

天気 晴れ

晴れ

山行時間 2時間

〈コース〉蝶ヶ岳ヒュッテ(6:00)-瞑想の丘-蝶槍(7:00)-

ピストンでヒュッテ(8:00)

朝だぁーっ

昨日のブリザードはどこへやら?

太陽が青空に輝いている

本日わぁー

絶景の北アルプスを

ご覧いただこう♪

連休二日目

(まずは朝の散歩から)

昨日はあいにくのお天気

転がり込んだ山小屋は

外観すら よくわからない状態

(そう! そう!)

まずは昨日宿泊した蝶ヶ岳ヒュッテの

様子から紹介することにしよう

ようやく雪解けた小屋の入口には

ポタポタとしずくを垂れるツララが

ぶら下がっている

いやぁー

春ですなぁーっ

中に入ると広い部屋には

大きな下駄箱や談話室

温かいストーブと登山者を迎える

ステキなスペースが広がる

奥には自炊用の小さな部屋

そして濡れた衣類を乾かすための

乾燥部屋もあるのだ

収容人数250人 テントも30張設置可

食堂、宿泊棟、トイレと申し分ない小屋であった

(うん、うん )

)

蝶ヶ岳ヒュッテの情報はこちら

蝶ヶ岳ヒュッテの情報はこちら

でわ 本番

いってみよう

朝6時 三角点のある蝶槍まで

散歩に出かけることにした

(うりゃ )

)

常念岳に抜けていく登山者たちが

大きなザックを背負って 次々と出発して行く

みんなスゴいねぇー

そうですね

みなさん不安じゃないのかな?

天気もいいし たくさんの人がいるから

安心なのかもね

ひとちがといえば

アタック用の小さなザックに

最低限の荷物を入れ 実に身軽だ

(あはは。)

最初に向かったのは 瞑想の丘

小屋から数分歩くと展望指示盤の設置された

小ピークに出る ここが 瞑想の丘だ

きゃぁーっ

すご~い

目の前の絶景に言葉を失うほど

穂高連邦

扇を広げたような山々が涸沢を

囲んでいるのがよく見える

昨日の大雪で涸沢は雪に埋まり入山規制も

あったようだが 常念山脈から見る涸沢は

美しく素晴らしい

登ってきた方向の下には ヒュッテと山頂が

(よいですなぁー )

)

その先には中央アルプスが見えるのだが

この位置からでは見えないのだ

(残念 )

)

じゃ 進むよ

常念岳方向に稜線を歩く

うが うが

うが うが

うが うが

うが

稜線は風が強いため

雪は飛ばされほとんどない

風もおだやかで最高じゃん

そうなのだ

広い稜線には 登山者たちがつけた

トレースがしっかりついていた

北アルプスのシンボルともいえる槍ヶ岳

飛騨山脈の美しい山々が連なる

(わぁ~ぉ )

)

槍ヶ岳 ズームアップ

うぉーっ

迫力満点だね

穂高連邦を前に ひとしさんも

ハイテンション

すごいですぅーっ

すごいですぅーっ

すごいですぅーっ

連発

山々を眺めながら蝶槍を目指す

安曇野の町が眼下に

そして キラキラ

キラキラ 光るシュカブラ・・・

光るシュカブラ・・・

なんて贅沢な

朝のお散歩なんだろ

そうですねぇー

登山者が数人立っている蝶槍が見えた

槍といっても ほんの小さな突起のような

ピークなのだ

三角点が岩の間にある

とりあえず 昨日の目標である蝶槍まで

到達することができた

(やったぁー )

)

ひとちが 大満足

さぁ~てと

小屋まで戻らなくっちゃね

実は今日 またしても無謀な計画が

決行されようとしているのだ

えっ?

えっ?

大急ぎで戻らないと 日暮れまでに

下山できなくなっちゃう可能性大

なに!?

なに!?

蝶槍は昨日登る予定だったけど

お天気悪かったから 今日の朝に繰り越し

だから今日はもう一座 登らなきゃ

えーっ

行先は お隣の大滝山

情報によれば 今シーズンは

まだ人が入っていないらしい

ヤバいんじゃない?

またラッセルだよ

いいの

反対側の常念岳は

超人気なんですけどね

大滝山は 大丈夫なんでしょうか?

し~らないっと

あえて人の入らない山を選ぶのが

ひとちが だ

また 始まったよ

オバカな ひとちがの山計画

小屋に戻った

朝食を済ませ さっそく大滝山に

向かうことにする

(よっしゃ )

)

その前に

もう一度 蝶ヶ岳の山頂に

寄らなくっちゃ

天気がいいから 素通りするのは

もったいないですよね

昨日よく見えなかった霞沢岳も

ドカンと顔を見せていたよ

山頂から朝歩いた稜線に別れを告げる

素晴らしき北アルプスの絶景に乾杯♪

さぁ 次

いっくよーっ

今日もまた 新しい冒険が始まる

がんばれ ひとちが

どんなに辛くとも きっとそこには

素晴らしい絶景が待っているはず

大滝山の山歩きは次回のお楽しみ♪

二座目の山歩きはこちら

二座目の山歩きはこちら

朝の贅沢散歩♪

蝶ヶ岳

(北アルプス・常念山脈エリア)

全山行 357回

蝶ヶ岳の情報はこちら

蝶ヶ岳の情報はこちら

前日の山歩きはこちら

前日の山歩きはこちら

標高 蝶ヶ岳 2677m 蝶槍 2664.3m

天気

晴れ

晴れ山行時間 2時間

〈コース〉蝶ヶ岳ヒュッテ(6:00)-瞑想の丘-蝶槍(7:00)-

ピストンでヒュッテ(8:00)

朝だぁーっ

昨日のブリザードはどこへやら?

太陽が青空に輝いている

本日わぁー

絶景の北アルプスを

ご覧いただこう♪

連休二日目

(まずは朝の散歩から)

昨日はあいにくのお天気

転がり込んだ山小屋は

外観すら よくわからない状態

(そう! そう!)

まずは昨日宿泊した蝶ヶ岳ヒュッテの

様子から紹介することにしよう

ようやく雪解けた小屋の入口には

ポタポタとしずくを垂れるツララが

ぶら下がっている

いやぁー

春ですなぁーっ

中に入ると広い部屋には

大きな下駄箱や談話室

温かいストーブと登山者を迎える

ステキなスペースが広がる

奥には自炊用の小さな部屋

そして濡れた衣類を乾かすための

乾燥部屋もあるのだ

収容人数250人 テントも30張設置可

食堂、宿泊棟、トイレと申し分ない小屋であった

(うん、うん

)

) 蝶ヶ岳ヒュッテの情報はこちら

蝶ヶ岳ヒュッテの情報はこちら

でわ 本番

いってみよう

朝6時 三角点のある蝶槍まで

散歩に出かけることにした

(うりゃ

)

)常念岳に抜けていく登山者たちが

大きなザックを背負って 次々と出発して行く

みんなスゴいねぇー

そうですね

みなさん不安じゃないのかな?

天気もいいし たくさんの人がいるから

安心なのかもね

ひとちがといえば

アタック用の小さなザックに

最低限の荷物を入れ 実に身軽だ

(あはは。)

最初に向かったのは 瞑想の丘

小屋から数分歩くと展望指示盤の設置された

小ピークに出る ここが 瞑想の丘だ

きゃぁーっ

すご~い

目の前の絶景に言葉を失うほど

穂高連邦

扇を広げたような山々が涸沢を

囲んでいるのがよく見える

昨日の大雪で涸沢は雪に埋まり入山規制も

あったようだが 常念山脈から見る涸沢は

美しく素晴らしい

登ってきた方向の下には ヒュッテと山頂が

(よいですなぁー

)

)その先には中央アルプスが見えるのだが

この位置からでは見えないのだ

(残念

)

)

じゃ 進むよ

常念岳方向に稜線を歩く

うが

うが

うが うが

うが うが

うが

稜線は風が強いため

雪は飛ばされほとんどない

風もおだやかで最高じゃん

そうなのだ

広い稜線には 登山者たちがつけた

トレースがしっかりついていた

北アルプスのシンボルともいえる槍ヶ岳

飛騨山脈の美しい山々が連なる

(わぁ~ぉ

)

)

槍ヶ岳 ズームアップ

うぉーっ

迫力満点だね

穂高連邦を前に ひとしさんも

ハイテンション

すごいですぅーっ

すごいですぅーっ

すごいですぅーっ

連発

山々を眺めながら蝶槍を目指す

安曇野の町が眼下に

そして

キラキラ

キラキラ 光るシュカブラ・・・

光るシュカブラ・・・

なんて贅沢な

朝のお散歩なんだろ

そうですねぇー

登山者が数人立っている蝶槍が見えた

槍といっても ほんの小さな突起のような

ピークなのだ

三角点が岩の間にある

とりあえず 昨日の目標である蝶槍まで

到達することができた

(やったぁー

)

)

ひとちが 大満足

さぁ~てと

小屋まで戻らなくっちゃね

実は今日 またしても無謀な計画が

決行されようとしているのだ

えっ?

えっ?大急ぎで戻らないと 日暮れまでに

下山できなくなっちゃう可能性大

なに!?

なに!?蝶槍は昨日登る予定だったけど

お天気悪かったから 今日の朝に繰り越し

だから今日はもう一座 登らなきゃ

えーっ

行先は お隣の大滝山

情報によれば 今シーズンは

まだ人が入っていないらしい

ヤバいんじゃない?

またラッセルだよ

いいの

反対側の常念岳は

超人気なんですけどね

大滝山は 大丈夫なんでしょうか?

し~らないっと

あえて人の入らない山を選ぶのが

ひとちが だ

また 始まったよ

オバカな ひとちがの山計画

小屋に戻った

朝食を済ませ さっそく大滝山に

向かうことにする

(よっしゃ

)

)その前に

もう一度 蝶ヶ岳の山頂に

寄らなくっちゃ

天気がいいから 素通りするのは

もったいないですよね

昨日よく見えなかった霞沢岳も

ドカンと顔を見せていたよ

山頂から朝歩いた稜線に別れを告げる

素晴らしき北アルプスの絶景に乾杯♪

さぁ 次

いっくよーっ

今日もまた 新しい冒険が始まる

がんばれ ひとちが

どんなに辛くとも きっとそこには

素晴らしい絶景が待っているはず

大滝山の山歩きは次回のお楽しみ♪

二座目の山歩きはこちら

二座目の山歩きはこちら

2013年04月30日

ど根性登り!

2013/4/27

まさかのラッセル隊?

蝶ヶ岳

(北アルプス・常念山脈エリア)

全山行 357回

蝶ヶ岳の情報はこちら

蝶ヶ岳の情報はこちら

標高 蝶ヶ岳 2677m

天気 雪・ブリザード

雪・ブリザード

山行時間 6時間15分

〈コース〉三股駐車場(6:30-6:45)-三股(7:00)-力水-

まめうち平(9:30-:9:40)-蝶ヶ岳ヒュッテ(1:00)

天気予報は

おもいっきり 晴れマーク

中央高速をブッ飛ばし 長野道に入ると

なんと電光掲示板に

トンネルの先は雨 と表示が

そんなバカな・・・

連休初日

嬉しいことにトンネルを抜けると

そこは雨だった

ありゃりゃ?

こんなはずじゃなかったのに

天気予報ちゃんと見てきたんですか?

う うん

おかしいなぁー

フロントガラスに叩きつける雨は

気合の入った 連休初日の北アルプス山行を

クジケさせる要因となった

(はぁ。。。)

高速を降り しばしマクドナルドで

時間をつぶしてみたものの

雨は一向に止む気配すらない

(はぁ。。。)

かえって ひどくなってきたような気がする

(はぁ。。。。)

どうする?

どうしますか?

うじゃうじゃ作戦を練るものの

ここまで来たからにゃ登るきゃない

ということで前日にゲートが開いたばかりの

三股までの林道を車で走っていく

標高が上がると雨は雪に変わった

テンションも上がる

きゃぁー

きれ~っ

いいですねぇーっ

駐車場に到着

すでに15台ほどの車がいた

ささっと支度を済ませ出発♪

ゲートの横から未舗装の林道を三股まで急ぐ

(よっしゃ )

)

降りたての雪はサラサラのパウダースノー

短い時間にかなり積もったのか

白く山の木々は雪化粧もとびきりだ

(よいですなぁー )

)

うが うが

うが うが

うが うが

うが

今日は開いたばかりの小屋を使って山を歩く予定

素泊なので イッチョ前に荷物は重い

ひとしさんのザックは20キロ

ちがこさんのは10キロくらいかな?

そんなに重くないじゃん

いいの

登山口の監視小屋で登山届を出した

管理人のおじさんの話によれば

ここ近年この時期に こんな大雪はなかった と

ゴールデンウィークに入れば

三股に雪は全くないのがフツー だとか

なんか とんでもない日に登ること

になっちゃったみたいだね

そうですね

大丈夫でしょうか

トレースもあるし

きっと行けるよ

また始まったよ

ちがこさんの いいかげんな山計画

吊橋を渡ろう♪

アミアミの吊り橋からはこんな景色が見える

(うふふ )

)

五月の連休に雪景色

う~ん ステキ

うが うが

うが うが

うが うが

うが

しばらく進むと最後の水場

ひとしさんのザックには

水が2リットル お茶が5リットル

これ以上は必要なしっと

足首ほどに積もった雪は 先人達に

踏まれているものの フカフカで山靴がウマル

でも アイゼンはまだ必要なさそうだ

なんとも可愛い ゴジラの木?

これぞ 白ゴジラ

次第に傾斜がキツくなっていった

山をトラバースしながら標高を上げる

(がんば )

)

数名の登山者を追い抜いた

ひとちがの前には何名かまだ登山者がいるはずだ

トレースを追いかけて登っていく

うが うが

うが うが

うが うが

うが

まめうち平に到着

雪は益々ひどくなり カッパを着らずにはいられない

(あららん )

)

そろそろアイゼン装着ですね

この先は急坂みたいですから

うん そうしよ

なんでこんな天気になっちゃったんだろ?

雨よりはマシだけど

ゆるやかな まめうち平から道は急登に急変した

膝丈までウマる雪道を先人たちが登っている

ズボ ズボ

ズボ ズボ

ズボ

ひと登りすると小さな標識が木についていた

またもや始まった急登

(ふぇーっ )

)

ザックの重さに ひとしさんが悲鳴を上げる

た 大変ですぅ

荷物が重いですぅ

山を斜めに登りながら トラバースして

急坂は延々と続いていた

(はぁ。。。)

休みたくても休めない

立ち止まるスペースなんてないのだ

沢筋の雪が溜まった斜面は特に怖い

春のサラサラ雪が表層雪崩となり

巻き込まれる危険大

急斜面についたトレースは 一足進むと

崩れそうで気が抜けない

(そう! そう!)

雪崩れることを予想して沢筋は渡りきるまで

順番に進むことにした

すでにストックでは進むことは危険

ピッケルの登場だぁ

ぐさ ぐさ

雪の斜面に突き刺しながら慎重に登る

目の前に数名の登山者発見

なにやらペースが遅い?

きゃ!

遅いんじゃなくて ラッセルしてるんじゃん

あわわ!

ひとしさんぁ~ん

先頭さんに追いついちゃったよ

そうみたいですね

がんばりますか

おじちゃんたちが ものすごい勢いで

ラッセルしている

先頭さんは 平泳ぎみたいに

山にへばりつき這い登る

二番手、三番手は崩れ落ちた雪を踏み

形を整えながら登る

四番手、五番手は その踏まれた雪に

階段状のステップをつけていく

六番手、七番手、八番手ともなると

だいぶ登りやすくなるのだが 登りにくいことに

やっぱり変わりはない

ひゃぁー

すごいねぇー

って どうすりゃいいの

私たち

そりゃ ラッセル隊に混ぜてもらうしか

ないんじゃない?

そ そうだよね

ズボ ズボ

ズボ ズボ

ズボ

しばらく登っていると後ろで声がする

ちがこさん ちがこさん

ん?

どうしたの ひとしさん

あのぉー

もう疲れて登れません

ちょっと休憩してもらえませんか?

えーっ?

だってまだ先頭さんやってないよ

この時点で ちがこさん三番手

仕方なく山の斜面に転がってよけた

(あは。)

役立たずだねぇー

すいません

下から次々と おじさん達が登ってくる

みなさん大きなザックで歯をくいしばりながら

登っているのだ

ちょっと休んでまた登り始めた

ハァ ハァ

ハァ ハァ

ハァ ハァ

ハァ

次々と先頭さんは脱落し、ラッセルの順番が

繰り上がっていく

あのーっ

みなさん どこぞやの

山岳会の人たちですか?

思い切って聞いてみた

いや みんな単独だよ

協力しあってラッセルさ

ほぇーっ

そうなんだ

ちがこさんも がんばろぉ~っと

俄然 気合が入った ちがこさん

おじさんの後ろにピッタリつけ

いつでもラッセルする気マンマンだ

三番手まで再び のし上がった

ところが・・・

ちがこさん ちがこさん

足が 足が・・・・

またしても後ろで声がする

まさか・・・

ひとち また脱落か?

もうちょっと がんばって!

あの上の赤旗まで行こうよ

またしても雪の急斜面に転がって

邪魔にならないようによける

(あは。)

おじさんの呆れたような顔が

チラリと見えた

もう笑うしかない

二度目の脱落から ちがこさんの順番は

一気に六番手になってしまった

(はぁ。。。)

ちょっとぉーっ

これじゃ ちっともお役に立てないじゃん

すみません

先頭さんは 恐ろしい程の勢いで

山をへばりつきながら掘り進む

ハンパくない体力の持ち主

マケジと ひとちがも!

と・・・

ちがこさん ちがこさん

蚊の鳴くような小さな声で

ひとしさんが叫んだ

もう 足がパンパンで登れません

えーっ!?

あえなく 三度目の脱落

すみません

みんな行ってしまった

まだ本気の先頭ラッセルしてないのに

(はぁ。。。)

ようやく元気になった ひとち

がんばろっか!

それ!

追っかけろ!

稜線に近づくと雪がブリザードに変わり

視界がどんどん悪くなっていく

(う~わ )

)

先の見えない急登を ラッセル隊が

ダンゴになって登っていく姿が

影のように うっすら見えた

ハァ ハァ

ハァ ハァ

ハァ ハァ

ハァ

死にもの狂いで登った結果

とうとう稜線に出た

(やったぁ )

)

で 結局 先頭ラッセルは

ふたりともしなかったわけね

そういうこと

すみません

広い尾根は粒上の氷が横殴り

ものすごい突風が吹き荒れている

こんな時 ゴーグルと目出し帽があれば

えっ?

持ってこなかったの?

うん 忘れた

必要な時に

必要なものがない

バカだねぇー

教訓

高山に登る時は 春でも完全な冬装備を!

蝶ヶ岳ヒュッテに逃げ込げこむ

外のトイレは扉が凍り使えない

小屋からトイレまで10mですら視界ゼロ

こりゃ

トイレ遭難しかねないですね

確かにそうかも

割り当てられたスペースは カーテンで仕切りも

できるので使い勝手がいい

濡れたザックを奥スペースも廊下にあり

ありがたい限り

ただし 寒い

到着した午後1時からは 共にラッセルした

おぢちゃんたちと ストーブ番

(はぁ。。。)

小屋の外は

荒れ狂うブリザード

結局 夕方まで一歩も外に出ることはなく

延々とストーブの前で座談会

ラッセル隊のメンバーは さすが強者だったよ

お宅の奥さん やたら元気だねぇー

えっ

まぁ・・・

旦那さん 大変そうだったもんね

えっ

まぁ・・・

4時付近になると いつの間にか

小屋は60~70人もの人で大賑わい

*この日は大雪で上高地方面の山は

登山規制が入り 登山者が流れてきたもよう

雪まみれになって小屋に着いた登山者を見ながら

ラッセル隊の一員として がんばれたことを誇りに思う

私たちラッセル隊がいたから

みんなここまで無事到着できたんだと

ということにしておこう

ん?

あんまり役に立っていなかったような

気がするけど・・・・

うるさぁーい

5時をまわると ブリザードはやんだ

夕日にアルプスが沈んでいく

小屋から山頂までひと登り

まだ強風が残る山頂標識の前で

はい ポーズ♪

今日は足止めされちゃったけど

明日は存分に山を楽しもう

どこを徘徊するかは 次回のお楽しみ

翌日の朝の山歩きはこちら

翌日の朝の山歩きはこちら

翌日の二座目の山歩きはこちら

翌日の二座目の山歩きはこちら

まさかのラッセル隊?

蝶ヶ岳

(北アルプス・常念山脈エリア)

全山行 357回

蝶ヶ岳の情報はこちら

蝶ヶ岳の情報はこちら

標高 蝶ヶ岳 2677m

天気

雪・ブリザード

雪・ブリザード山行時間 6時間15分

〈コース〉三股駐車場(6:30-6:45)-三股(7:00)-力水-

まめうち平(9:30-:9:40)-蝶ヶ岳ヒュッテ(1:00)

天気予報は

おもいっきり 晴れマーク

中央高速をブッ飛ばし 長野道に入ると

なんと電光掲示板に

トンネルの先は雨 と表示が

そんなバカな・・・

連休初日

嬉しいことにトンネルを抜けると

そこは雨だった

ありゃりゃ?

こんなはずじゃなかったのに

天気予報ちゃんと見てきたんですか?

う うん

おかしいなぁー

フロントガラスに叩きつける雨は

気合の入った 連休初日の北アルプス山行を

クジケさせる要因となった

(はぁ。。。)

高速を降り しばしマクドナルドで

時間をつぶしてみたものの

雨は一向に止む気配すらない

(はぁ。。。)

かえって ひどくなってきたような気がする

(はぁ。。。。)

どうする?

どうしますか?

うじゃうじゃ作戦を練るものの

ここまで来たからにゃ登るきゃない

ということで前日にゲートが開いたばかりの

三股までの林道を車で走っていく

標高が上がると雨は雪に変わった

テンションも上がる

きゃぁー

きれ~っ

いいですねぇーっ

駐車場に到着

すでに15台ほどの車がいた

ささっと支度を済ませ出発♪

ゲートの横から未舗装の林道を三股まで急ぐ

(よっしゃ

)

)

降りたての雪はサラサラのパウダースノー

短い時間にかなり積もったのか

白く山の木々は雪化粧もとびきりだ

(よいですなぁー

)

)うが

うが

うが うが

うが うが

うが

今日は開いたばかりの小屋を使って山を歩く予定

素泊なので イッチョ前に荷物は重い

ひとしさんのザックは20キロ

ちがこさんのは10キロくらいかな?

そんなに重くないじゃん

いいの

登山口の監視小屋で登山届を出した

管理人のおじさんの話によれば

ここ近年この時期に こんな大雪はなかった と

ゴールデンウィークに入れば

三股に雪は全くないのがフツー だとか

なんか とんでもない日に登ること

になっちゃったみたいだね

そうですね

大丈夫でしょうか

トレースもあるし

きっと行けるよ

また始まったよ

ちがこさんの いいかげんな山計画

吊橋を渡ろう♪

アミアミの吊り橋からはこんな景色が見える

(うふふ

)

)

五月の連休に雪景色

う~ん ステキ

うが

うが

うが うが

うが うが

うが

しばらく進むと最後の水場

ひとしさんのザックには

水が2リットル お茶が5リットル

これ以上は必要なしっと

足首ほどに積もった雪は 先人達に

踏まれているものの フカフカで山靴がウマル

でも アイゼンはまだ必要なさそうだ

なんとも可愛い ゴジラの木?

これぞ 白ゴジラ

次第に傾斜がキツくなっていった

山をトラバースしながら標高を上げる

(がんば

)

)

数名の登山者を追い抜いた

ひとちがの前には何名かまだ登山者がいるはずだ

トレースを追いかけて登っていく

うが

うが

うが うが

うが うが

うが

まめうち平に到着

雪は益々ひどくなり カッパを着らずにはいられない

(あららん

)

)

そろそろアイゼン装着ですね

この先は急坂みたいですから

うん そうしよ

なんでこんな天気になっちゃったんだろ?

雨よりはマシだけど

ゆるやかな まめうち平から道は急登に急変した

膝丈までウマる雪道を先人たちが登っている

ズボ

ズボ

ズボ ズボ

ズボ

ひと登りすると小さな標識が木についていた

またもや始まった急登

(ふぇーっ

)

)

ザックの重さに ひとしさんが悲鳴を上げる

た 大変ですぅ

荷物が重いですぅ

山を斜めに登りながら トラバースして

急坂は延々と続いていた

(はぁ。。。)

休みたくても休めない

立ち止まるスペースなんてないのだ

沢筋の雪が溜まった斜面は特に怖い

春のサラサラ雪が表層雪崩となり

巻き込まれる危険大

急斜面についたトレースは 一足進むと

崩れそうで気が抜けない

(そう! そう!)

雪崩れることを予想して沢筋は渡りきるまで

順番に進むことにした

すでにストックでは進むことは危険

ピッケルの登場だぁ

ぐさ ぐさ

雪の斜面に突き刺しながら慎重に登る

目の前に数名の登山者発見

なにやらペースが遅い?

きゃ!

遅いんじゃなくて ラッセルしてるんじゃん

あわわ!

ひとしさんぁ~ん

先頭さんに追いついちゃったよ

そうみたいですね

がんばりますか

おじちゃんたちが ものすごい勢いで

ラッセルしている

先頭さんは 平泳ぎみたいに

山にへばりつき這い登る

二番手、三番手は崩れ落ちた雪を踏み

形を整えながら登る

四番手、五番手は その踏まれた雪に

階段状のステップをつけていく

六番手、七番手、八番手ともなると

だいぶ登りやすくなるのだが 登りにくいことに

やっぱり変わりはない

ひゃぁー

すごいねぇー

って どうすりゃいいの

私たち

そりゃ ラッセル隊に混ぜてもらうしか

ないんじゃない?

そ そうだよね

ズボ

ズボ

ズボ ズボ

ズボ

しばらく登っていると後ろで声がする

ちがこさん ちがこさん

ん?

どうしたの ひとしさん

あのぉー

もう疲れて登れません

ちょっと休憩してもらえませんか?

えーっ?

だってまだ先頭さんやってないよ

この時点で ちがこさん三番手

仕方なく山の斜面に転がってよけた

(あは。)

役立たずだねぇー

すいません

下から次々と おじさん達が登ってくる

みなさん大きなザックで歯をくいしばりながら

登っているのだ

ちょっと休んでまた登り始めた

ハァ

ハァ

ハァ ハァ

ハァ ハァ

ハァ

次々と先頭さんは脱落し、ラッセルの順番が

繰り上がっていく

あのーっ

みなさん どこぞやの

山岳会の人たちですか?

思い切って聞いてみた

いや みんな単独だよ

協力しあってラッセルさ

ほぇーっ

そうなんだ

ちがこさんも がんばろぉ~っと

俄然 気合が入った ちがこさん

おじさんの後ろにピッタリつけ

いつでもラッセルする気マンマンだ

三番手まで再び のし上がった

ところが・・・

ちがこさん ちがこさん

足が 足が・・・・

またしても後ろで声がする

まさか・・・

ひとち また脱落か?

もうちょっと がんばって!

あの上の赤旗まで行こうよ

またしても雪の急斜面に転がって

邪魔にならないようによける

(あは。)

おじさんの呆れたような顔が

チラリと見えた

もう笑うしかない

二度目の脱落から ちがこさんの順番は

一気に六番手になってしまった

(はぁ。。。)

ちょっとぉーっ

これじゃ ちっともお役に立てないじゃん

すみません

先頭さんは 恐ろしい程の勢いで

山をへばりつきながら掘り進む

ハンパくない体力の持ち主

マケジと ひとちがも!

と・・・

ちがこさん ちがこさん

蚊の鳴くような小さな声で

ひとしさんが叫んだ

もう 足がパンパンで登れません

えーっ!?

あえなく 三度目の脱落

すみません

みんな行ってしまった

まだ本気の先頭ラッセルしてないのに

(はぁ。。。)

ようやく元気になった ひとち

がんばろっか!

それ!

追っかけろ!

稜線に近づくと雪がブリザードに変わり

視界がどんどん悪くなっていく

(う~わ

)

)先の見えない急登を ラッセル隊が

ダンゴになって登っていく姿が

影のように うっすら見えた

ハァ

ハァ

ハァ ハァ

ハァ ハァ

ハァ

死にもの狂いで登った結果

とうとう稜線に出た

(やったぁ

)

)で 結局 先頭ラッセルは

ふたりともしなかったわけね

そういうこと

すみません

広い尾根は粒上の氷が横殴り

ものすごい突風が吹き荒れている

こんな時 ゴーグルと目出し帽があれば

えっ?

持ってこなかったの?

うん 忘れた

必要な時に

必要なものがない

バカだねぇー

教訓

高山に登る時は 春でも完全な冬装備を!

蝶ヶ岳ヒュッテに逃げ込げこむ

外のトイレは扉が凍り使えない

小屋からトイレまで10mですら視界ゼロ

こりゃ

トイレ遭難しかねないですね

確かにそうかも

割り当てられたスペースは カーテンで仕切りも

できるので使い勝手がいい

濡れたザックを奥スペースも廊下にあり

ありがたい限り

ただし 寒い

到着した午後1時からは 共にラッセルした

おぢちゃんたちと ストーブ番

(はぁ。。。)

小屋の外は

荒れ狂うブリザード

結局 夕方まで一歩も外に出ることはなく

延々とストーブの前で座談会

ラッセル隊のメンバーは さすが強者だったよ

お宅の奥さん やたら元気だねぇー

えっ

まぁ・・・

旦那さん 大変そうだったもんね

えっ

まぁ・・・

4時付近になると いつの間にか

小屋は60~70人もの人で大賑わい

*この日は大雪で上高地方面の山は

登山規制が入り 登山者が流れてきたもよう

雪まみれになって小屋に着いた登山者を見ながら

ラッセル隊の一員として がんばれたことを誇りに思う

私たちラッセル隊がいたから

みんなここまで無事到着できたんだと

ということにしておこう

ん?

あんまり役に立っていなかったような

気がするけど・・・・

うるさぁーい

5時をまわると ブリザードはやんだ

夕日にアルプスが沈んでいく

小屋から山頂までひと登り

まだ強風が残る山頂標識の前で

はい ポーズ♪

今日は足止めされちゃったけど

明日は存分に山を楽しもう

どこを徘徊するかは 次回のお楽しみ

翌日の朝の山歩きはこちら

翌日の朝の山歩きはこちら

翌日の二座目の山歩きはこちら

翌日の二座目の山歩きはこちら

2012年08月10日

夢への第一歩♪ 2

2012/8/4・5

夢に向かって♪

常念岳・東天井岳

(常念山脈エリア)

全山行 309回

今回のプロローグはこちら

今回のプロローグはこちら

初日の山歩きはこちら

初日の山歩きはこちら

二日目

二日目

標高 常念岳 2857m

天気 晴れ

山行時間 7時間

〈コース〉常念小屋(5:00)-山頂(6:00-7:00)-常念小屋(7:30-9:00)-

胸突八丁(9:50)-山の神-ヒエ平・登山口-駐車場(12:00)

夢は必ず叶う!

未来に向かって進もう

君の努力はきっと実を結ぶはず

朝が来た

ご来光を乗越から眺めようと たくさんの登山者が

待ちわびている

(スゴ )

)

昨日は小屋も満員御礼、かなりコミ合った様子

でたぁーっ!

並んだ二人の後姿は 言葉はなくても

心は通じているのだ

(うん、うん )

)

雲海が ジュータンのように敷き詰められた下界、

ここは現実とは違う別天地

今日も天気は上々、雲一つない青空が広がっていた

空にはまだ月が浮かんでいる

出発♪

山頂に向けて登山道を登っていく

山頂までは1時間足らず、たくさんの登山者が

列を成して登っている

森林限界を超えた この場所は遮るもののない素晴らしい

アルプスの景色を堪能できるのだ

振り返ると昨日歩いた大天井方面と小さくなっていく小屋が

東天井岳 横通岳

槍ヶ岳は今日もゴキゲンのようであ~る

あっちをパチパチ こっちをパチパチと

ひとしさんも写真撮影に大忙し

(あはは。。。)

ゴロゴロとした登山道を しょうたろう選手は

どんどん先に進んでいく

待ってよぉーっ

ひとちがと違い 子供ってのは気が早い、一刻も早く

山頂に行きたくてたまらないのであ~る

容赦がない

山頂まであと少し!

うが うが

うが うが

うが うが

うが

大きな石が積み重なった狭い山頂に到着

譲り合いながら山頂標識の前で記念撮影

お邪魔にならない場所に移動して景色を眺めてみよう

見たい?

見たいよね??

じゃ じゃぁ~ん

穂高連邦の塊

蝶ヶ岳への縦走路

ん?

ん?

あれに見えるは ひとちがっちの富士山ぢゃん

雲海の中に一際目立つ小さな三角形♪

いいねぇー

蝶ヶ岳に山頂から向かうルート、ちょっとした

面白アングルで撮れる

直江兼続やってくるよ

そう言って しょうたろう選手が向かった先・・・

おぉぉぉーっ!

確かに

雲海の遥か彼方に浮かぶ富士山、雄大なアルプスの岩峰

正にNHKのドラマで放映されていた直江兼続の

最初のシーンみたいだ

(あは。)

ちょっと!

あ、あの子 危ないよぉ~

ギャラリーのおばちゃんたちの黄色い悲鳴を横に

満足そうに帰ってきた しょうたろう選手

意外とね、ちゃんと岩が下にあるから

コワくないんだって

あ゛―

そうなの・・・

母は ヒヤヒヤしたんだけどね

山頂を満喫して小屋へ下った

また会いにくるね

槍さん

小屋に戻り 信州大学の診療所にお邪魔した

学生さんの話によれば 夏場、診療所は学生たちが交代で

一泊二日、もしくは二泊三日で先生と共に運営しているそうだ

数名の学生たちが診療所の屋根に楽しそうに

布団を干している

お世辞にも衛生的? とはいいがたいような雑然とした

しっ散らかった部屋

(うげ )

)

でもね、山での事故や怪我、

病気の時にはありがたい診療所

(そう! そう!)

いつか しょうたろう選手もこの診療所の学生として

お世話になる日がくるかもね

(うはは。)

その時は・・・

母を掃除婦として雇って下さい

嬉しそうに診療所を眺める しょうたろう選手

夢の扉は開かれた

医者という大きな目標にむかって彼は きっと今以上に

努力するに違いない

テントを撤収、ピストンで山を下っていく

休憩することなく一気に下った

もう足が痛いよぉー

でも 山は最高♪

最後までよく がんばったね

今年の夏、しょうたろう選手は また一回り

大きく成長したはず

(うん、うん)

少年よ 大志を抱け!

みんな君を応援しているからね

しょうたろう選手♪

立ち寄り湯はこちら

立ち寄り湯はこちら

蝶ヶ岳温泉 ほりでーゆ~ 四季の郷

夢に向かって♪

常念岳・東天井岳

(常念山脈エリア)

全山行 309回

今回のプロローグはこちら

今回のプロローグはこちら

初日の山歩きはこちら

初日の山歩きはこちら

二日目

二日目

標高 常念岳 2857m

天気 晴れ

山行時間 7時間

〈コース〉常念小屋(5:00)-山頂(6:00-7:00)-常念小屋(7:30-9:00)-

胸突八丁(9:50)-山の神-ヒエ平・登山口-駐車場(12:00)

夢は必ず叶う!

未来に向かって進もう

君の努力はきっと実を結ぶはず

朝が来た

ご来光を乗越から眺めようと たくさんの登山者が

待ちわびている

(スゴ

)

)昨日は小屋も満員御礼、かなりコミ合った様子

でたぁーっ!

並んだ二人の後姿は 言葉はなくても

心は通じているのだ

(うん、うん

)

)雲海が ジュータンのように敷き詰められた下界、

ここは現実とは違う別天地

今日も天気は上々、雲一つない青空が広がっていた

空にはまだ月が浮かんでいる

出発♪

山頂に向けて登山道を登っていく

山頂までは1時間足らず、たくさんの登山者が

列を成して登っている

森林限界を超えた この場所は遮るもののない素晴らしい

アルプスの景色を堪能できるのだ

振り返ると昨日歩いた大天井方面と小さくなっていく小屋が

東天井岳 横通岳

槍ヶ岳は今日もゴキゲンのようであ~る

あっちをパチパチ こっちをパチパチと

ひとしさんも写真撮影に大忙し

(あはは。。。)

ゴロゴロとした登山道を しょうたろう選手は

どんどん先に進んでいく

待ってよぉーっ

ひとちがと違い 子供ってのは気が早い、一刻も早く

山頂に行きたくてたまらないのであ~る

容赦がない

山頂まであと少し!

うが

うが

うが うが

うが うが

うが

大きな石が積み重なった狭い山頂に到着

譲り合いながら山頂標識の前で記念撮影

お邪魔にならない場所に移動して景色を眺めてみよう

見たい?

見たいよね??

じゃ じゃぁ~ん

穂高連邦の塊

蝶ヶ岳への縦走路

ん?

ん?あれに見えるは ひとちがっちの富士山ぢゃん

雲海の中に一際目立つ小さな三角形♪

いいねぇー

蝶ヶ岳に山頂から向かうルート、ちょっとした

面白アングルで撮れる

直江兼続やってくるよ

そう言って しょうたろう選手が向かった先・・・

おぉぉぉーっ!

確かに

雲海の遥か彼方に浮かぶ富士山、雄大なアルプスの岩峰

正にNHKのドラマで放映されていた直江兼続の

最初のシーンみたいだ

(あは。)

ちょっと!

あ、あの子 危ないよぉ~

ギャラリーのおばちゃんたちの黄色い悲鳴を横に

満足そうに帰ってきた しょうたろう選手

意外とね、ちゃんと岩が下にあるから

コワくないんだって

あ゛―

そうなの・・・

母は ヒヤヒヤしたんだけどね

山頂を満喫して小屋へ下った

また会いにくるね

槍さん

小屋に戻り 信州大学の診療所にお邪魔した

学生さんの話によれば 夏場、診療所は学生たちが交代で

一泊二日、もしくは二泊三日で先生と共に運営しているそうだ

数名の学生たちが診療所の屋根に楽しそうに

布団を干している

お世辞にも衛生的? とはいいがたいような雑然とした

しっ散らかった部屋

(うげ

)

)でもね、山での事故や怪我、

病気の時にはありがたい診療所

(そう! そう!)

いつか しょうたろう選手もこの診療所の学生として

お世話になる日がくるかもね

(うはは。)

その時は・・・

母を掃除婦として雇って下さい

嬉しそうに診療所を眺める しょうたろう選手

夢の扉は開かれた

医者という大きな目標にむかって彼は きっと今以上に

努力するに違いない

テントを撤収、ピストンで山を下っていく

休憩することなく一気に下った

もう足が痛いよぉー

でも 山は最高♪

最後までよく がんばったね

今年の夏、しょうたろう選手は また一回り

大きく成長したはず

(うん、うん)

少年よ 大志を抱け!

みんな君を応援しているからね

しょうたろう選手♪

立ち寄り湯はこちら

立ち寄り湯はこちら

蝶ヶ岳温泉 ほりでーゆ~ 四季の郷

2012年08月09日

夢への第一歩♪ 1

2012/8/4・5

ピークハンター!?

常念岳・東天井岳

(北アルプス・常念山脈エリア)

全山行 309回

今回のプロローグはこちら

今回のプロローグはこちら

初 日

初 日

標高 横通岳 2767m 東天井岳 2814m

天気 晴れ

晴れ

山行時間 9時間30分

〈コース〉自宅(3:00)-駐車場・冷沢小屋下(6:30)-ヒエ平・一ノ沢登山口(6:50-7:00)-

山ノ神-大滝ベンチ(8:00)-胸突八丁(9:00)-常念乗越・常念小屋(10:30-12:00)-

横通岳(巻き道)-東天井岳(1:50-2:00)-横通岳(3:20-3:30)-常念小屋(4:00)

しょうたろう選手、初めての北アルプスに

大 感 動

いつものごとく深夜の移動が始まった

そんな時は これに限る

今回もぉー、一番のりでテントを担ぎ上げたい ひとしさん

まずは人気のコミコミ百名山の駐車場に車を問題なく

停められたことに大満足

さっそく登山口まで舗装路を歩き始めた

意外に長い道のり?

ちがこさんと しょうたろう選手は 腹っぺらし

朝食のパンと牛乳を パクパク 食べ歩き

なんとも お行儀悪いですな

いいの!

待ち構えていたように 登山口では おじちゃんが

登山者に向かって 登山届を出すように大声で叫んでいる

はい、はい 書きますとも

三人がそれぞれ背負っているザックは

ひとしさん → 大

しょうたろう選手 → 中

ちがこさん → 小

といったところ

大きさってわけぢゃない、重さが問題だ

今回は三人なので テントは一基、その分 夕食の食材を

豪華にして山ごはんを楽しもうってわけ

水場は小屋直下1時間の沢が最後の水場となるので そこで

できるだけ水を確保する予定

それまでは 疲労度によりお互いのザックを交換して荷物を

背負うって計画

出発♪

ダラダラと続く坂を沢沿いに登っていく

山の神を通過、沢を何度か渡り大滝ベンチ付近に到着

ひとしさんも しょうたろう選手も尋常ならぬ汗

あぢぃー

沢の水で顔を洗い ついでに たっぷり汗のしみ込んだ

タオルを ジャブジャブ洗う

ねぇ、先週は 小屋は200名定員のところ

300人収容だって スゴイ混んでるんだねぇー

焦る ひとしさん

小屋が混んでいるってことは テントも多いってこと

一刻も早く小屋に着いて いいテン場を確保しなくちゃ

ところで、テン場は広いんでしょうね?

写真で見る限り広そうだったから大丈夫だよ

たぶん・・・

相変わらず のん気な ちがこさん

いっつも ちがこさんは自信ありげに適当なことばかり

言うからなぁー

疑いの眼差しで ひとしさんが横目でチラリと見た

さぁ、さぁ、がんばって登らねば

ひとしさぁ~ん

ザック変わるよ

しょうたろう選手が買って出た

(おっ )

)

ここまで重たいザックを背負ってきた ひとしさん

ややお疲れ

それにしても しょうたろう選手ったら

すっかり頼もしくなっちゃって

ザック チェンジ

うが うが

うが うが

うが うが

うが

空が見え始め 常念岳の山頂が輝いている

前にも後ろにも たくさんの登山者

テン泊の大型ザックを背負った人は少なく やはり小屋泊、

もしくは日帰りが多いのか?

しょうたろう選手 ザック 変わろ

まだ 大丈夫だよ

いいから! いいから!

笹原を通過、あまり役にたたない ちがこさんが

重たいザックを背負うことになった

ザック チェンジ

うが うが

うが うが

うが うが

うが

ひょぇぇぇ。。。

重たい

それでもなんとか 胸突八丁に到着

ちがこさん 挫 折

またしても ザック チェンジ

重たいザックは再び ひとしさんの背中におんぶした

草はモリモリ、急坂の胸突八丁の始まりだぁ

登ってきた沢方向は 雲の間から八ヶ岳が見える

高巻道を進み 最終水場で アタックザック登場

なんで?

水だよ 水!

背負ってるザックに入らないから アタックザックに入れて

抱っこすることにしたのであ~る

(なんていい案 )

)

ということで

しょうたろう選手

5リットル = 5キロ

ちがこさん

2リットル = 2キロ

がプラスされた

しょうたろう選手の荷物の重さは ひとしさんと

ほぼ同等となり、ちがこさんは しょうたろう選手の

荷物と同等の重さとなった

ひとしさん → 大

しょうたろう選手 → 大

ちがこさん → 中

前に重みがあるので歩きにくいったらありゃしない

まるで タヌキ のようだ

おっ

神の助け

神の助け

目の前に都合よくベンチがある

ヘロヘロの三人 しばし休憩

しかぁ~し、のんびりしちゃおれん

テン場に一刻も早く到着しなければ!

うが うが

うが うが

うが うが

うが

あ゛―

大変

ポンと乗越に出た

青空と常念岳が目の前にある

テン場はまだ2基しかテントはいない

ラッキー♪

さっそく一等地にテントを設営した

地味ぃーに 斜めっちょなのは仕方ないか・・・

常念小屋 ひとちがテント完成♪

さぁ~てと、これで一日が終わったわけぢゃない