2015年01月15日

南信雪山紀行♪ 地獄極楽 前編

2015/01/11

七難

鬼面山

(赤石山脈南部エリア)

全山行 432回

鬼面山の情報はこちら

鬼面山の情報はこちら

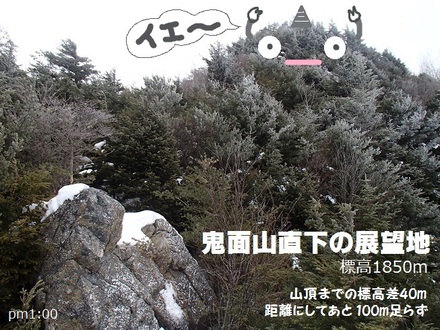

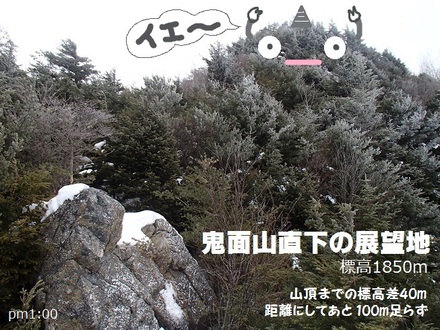

標高 鬼面山 1889.3m(1850mまで到達)

天気 曇り・

曇り・ 雪

雪

山行時間 7時間(休憩時間を含む)

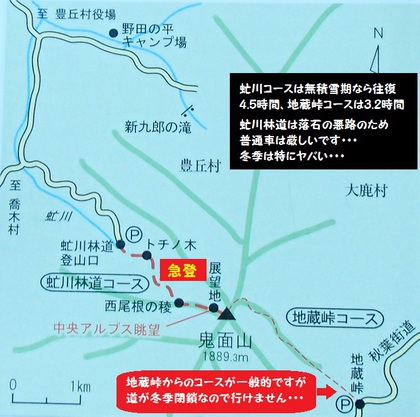

〈コース〉虻川林道・第二駐車場下(8:15)-登山口(8:45)-

トチの木(9:30)-西尾根の稜(10:40-10:50)-展望地(1:00)-

ピストンで林道駐車スペース(3:15)

「鬼」と名のつく山は多々あれど

これほど鬼らしい山はないだろう

それが厳冬期の 鬼面山 だ

伊那山脈の最高峰鬼面山

南信の南アルプスの前に立ちはだかる山だ

この山は谷の奥にあったため 登山や信仰の対象には

ならなかったそうだが 近年 林道・山林作業道の開発で

日帰りの山として登山者が増える傾向にあるそうだ

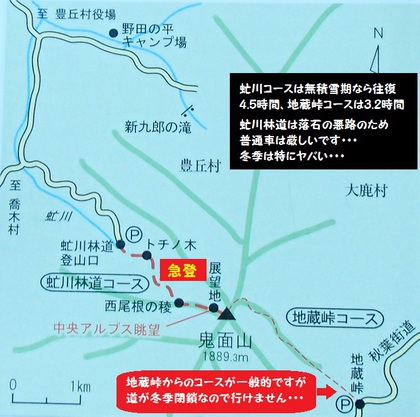

一般的には国道152号の途中にある

地蔵峠から登るルートが使われる

しかぁ~し

今回 ひとちがは冬季に登るため地蔵峠までの道は

ゲートが閉鎖されているので無理

豊丘村からの虻川林道から攻めることにした

数日前 ちがこさんは豊丘村の役場に電話を入れた

あのー

ヘビ川林道は冬季閉鎖にはなりませんか?

車で駐車場まで行けます?

え゛? ヘビ川林道?

あ゛ー あ゛ー

ヘビ ぢゃなくて アブ ですよ

アブ

初っ端から大恥をかいてしまった

*言い訳ですがガイドブックの文字が小さくて

老眼の ちがこさんには 虻が蛇 に見えたんですわ

まぁ いいです

4WDなら入れますよ

昨年の12月の降雪で雪が残ってますが

それなりの装備を持っていれば大丈夫です

役場の人が自信あり気に言った

そうなんですかー

よかったー

チェーンもシャベルもあるから大丈夫ですね

最後に役場の人が言った

山の雪の状態はわかりませんよ

林道の入口に到着

それまでは民家もあり雪もなくフツーの道路なので

特に問題もなく順調

野田の平キャンプ場方向に向かい

途中を虻川沿いに登山口までの林道を走る

まだキャンプ場の分岐まで行かない道もこの通り

ひどい落石 よけるにも道幅が狭いので

そのまま落石の上をタイヤで通過するしかない

いつ落ちてくるかわからない石を恐れて

ハンドルを握る ひとしさんも緊張気味

ガイドブックに書いてあるじゃないですか

悪路って

え? ごめん読まなかった

上るにつれ 融け残った雪が氷になり

つるつるのスケート場みたいな狭い林道が

標高を上げながら九十九に続いた

それでも うちらの車は無敵だ

ますます落石はひどくなり

座布団級の鋭角の落石でとうとう先に進めなくなった

車から降りて落石を動かそうにも

重すぎてびくともしない

ダメだこりゃ

緊張が続いた運転で疲れ切った

ひとしさんが言った

これ以上は無理ですぅー

林道の安全な広い場所までバックして

歩いて登山口まで行きましょう

ふぁ~い

ツルツルの狭い林道を横滑りしながらバックし

安全な林道脇に駐車完了

第一難所

落石つるつる林道

あ゛―

大変だった

いきなりアイゼン装着の出発と

予想外の展開になったのも致し方ない

さっそく駐車場を通過した先にある登山口まで

つるつる林道を歩き出した

とはいえ ずーっと つるつるってわけでもない

陽当りのいい場所は雪や氷もなく

ゴロゴロと落石のひどい道

林道横の山斜面を見上げてみれば

白くいつ崩れてもおかしくないような岩が

こっちを睨んでいた

くわばら くわばら

なるべく刺激しないように通過

それでも時折ザザーっと崩れるのがコワい

ずんずん進んでいくと山から染み出た水が凍りつき

蛇の歯みたいなツララが何本も垂れ下がっている

これぞヘビ川林道

ぢゃなくて虻川林道

登山口に到着

嬉しいのは進むべき方向に足跡があったこと

ふにゃぁ~ 大丈夫そうだね

足跡もあるし問題なさそうだよ

そうですかね

赤テープもあるみたいだし問題ないかな

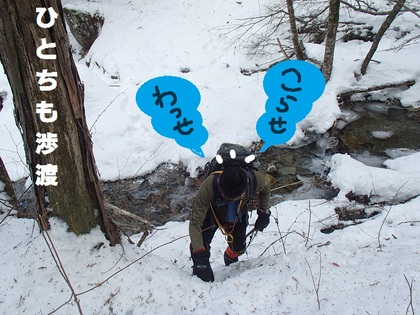

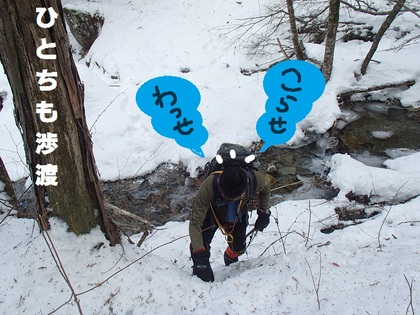

まずは虻川を渡る

そこから先は虻川に沿って高巻きの狭い道を

落っこちないように進むわけ

ともかく道幅が狭いのと 半分雪が凍って

滑りやすいのでピッケルを使って

確実に進むしかない危険個所

無積雪期なら問題ないはず

第二難関

高所から川に滑落しそうな道

あ゛―

コワかった

ようやく地に足がつくようなユルい道に変わった

おかげさまで足跡もバッチリなので

道迷いの心配もせずに済んだ

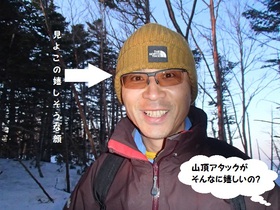

見上げるとこんな空

今日は曇りって言ってたから

展望あんまり期待してなかったけど

もしかするといいかもね

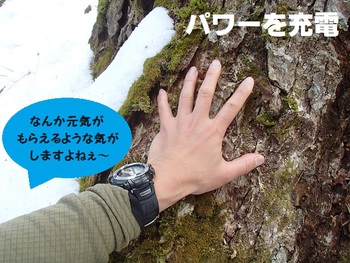

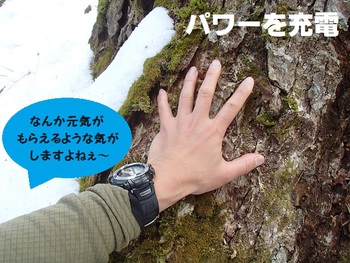

第一ポイント

豊丘村の天然記念物パワースポット

ふたりで幹に手を当て

木の温もりを感じた

順調に足跡を追い

赤テープを確認しながら進んでいく

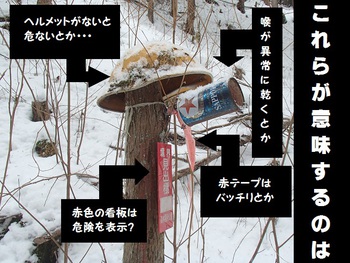

最後の渉渡を終えると

そこからは急登の連続

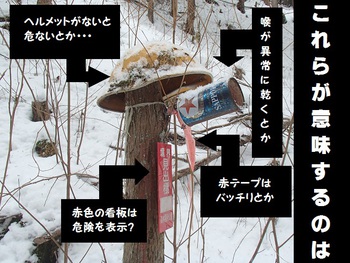

山の急斜のとりつきにポールに

かけられていた数々の謎の品物

さぁー

登りますよぉ~

出だし雪はくるぶし程で固め

アイゼンを効かせて登れば問題なし

が 雪の下はアイスバーンなので

注意しながら登らなくていけませんな

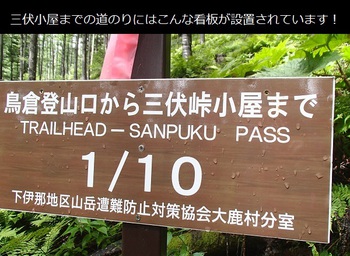

100mごとに このような立派な看板

いつも使っているストックでは太刀打ちできないので

ピッケルをグサグサ刺しながら登る

標高が上がるにつれ傾斜が増すため

目の前は雪の壁のようだ

時々見えるのといえば

木の根っこが邪魔して登りにくい場所もありーの

つかみたくてもポキポキ折れてしまう木の枝ばかり

頼りにならない物ばかり

這い登っていくしかない

気温が一気に下がったような気がする

天気はやっぱり予報通りの曇り空

風も強く見上げると白い物が・・・

雪が降るなんて言いませんでしたよね

山だから 雪も降るよ

急登を登りきった場所は 第二ポイント

西尾根の稜

ようやく座ることのできる場所

天気が急速に悪くなって寒くなってきたのと

頼りにしていた足跡がこの場所を最後になかったこともあり

ちょっぴり心がクジけた

もう諦めて下山しよーかな

ひとしさんはどう思ってるのかな?

たぶん行きたくないと思ってるよ

そうかな

でもここで敗退するのは納得できないから

もうちょっと がんばってみるね

あー そう

全く足跡のない白い山

コースを確認できるのは ピラピラ風に揺れる

白ちゃけたビニール紐だけ

尾根に沿って登るしかないので

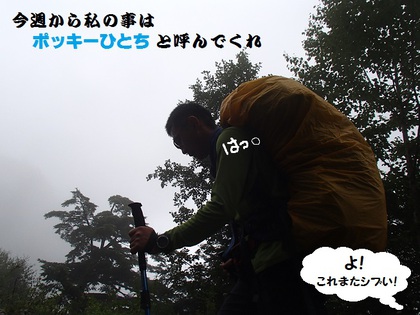

ここで登場 先頭ラッセル員 ひとしさん

急登だけど 後ろにさえ ひっくり返らなけりゃ

大丈夫そうだけど 下山の時は大丈夫かな?

たぶん大変だよ

もうヤメた方がいいよ

うるさいな

第三難関

急登の連続

どこまで登るんだろね?

順調に登ってはきたものの

やはり雪山の急登ラッセルともなると

二倍近く時間がかかるのが悔しい

こんなでピークまで到達できるのかな?

ちゃんと ちがこさん下山のこと考えてるのかな?

もう私は温かい温泉の方がいいんですけど

先頭ラッセル員 ややへたれ

一向に登るのをヤメようとしない ちがこさんに

「もうヤメませんか?」と言えない ひとしさん

ひとちー 言えば

もうヤメようって

ダメですぅー

ちがこさんは自分が納得しないとヤメませんからね

そうだ 納得できることを探せばいいかも

いい案あるの?

まあね まかして下さい

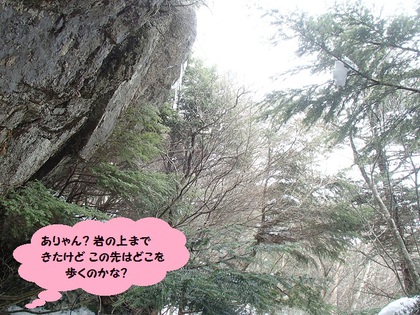

しばらく登っていくと ひとしさんの足が止まった

大きな岩の横からトラバースして尾根上部に出るらしい

まず岩をトラバースする前に 岩まで到達するには

超危険な山斜面を横断しなければいけない

ね いい場所あったでしょ

ホントだね

これで諦めるかな

じーっと危険な山斜面を眺めてギリギリまで進んでみたものの

やはり危険で赤テープ通りに岩を巻くのは不可能だと思った

ぐるりと見上げると 岩方向に移動するのではなく

登りにくいとは思われたが そのまま尾根の急斜を

這い登れば岩をトラバースせずとも尾根上部に

出ることができそうに見えた

こっちから行ってみるよ

え゛ 登るんですか?

うん 私が行ってダメなら諦めるから

そう言うと腰丈まである深さの雪をもろともせず

ちがこさんは ずんずん登っていってしまった

あ゛―

ダメじゃん 作戦失敗

行けるよぉー

ちがこさんが叫ぶ声がした

シブシブと ひとしさんも続く

冬道は簡単に作れるからいいねぇ~

無積雪期じゃ こーはいかないもんね

第四難関

危険な大岩トラバース

こーなったらもう先に進むしかないね

再び急登ラッセル員を任された ひとしさん

必死に登り続ける

もう時間的にピークは無理じゃないかな

なんとかして諦めさせなきゃ

なんとかなりそう?

まぁね 今度こそ

目の前に大岩がある

登るのは大変そうだな

お尻の重い ちがこさんには登れないかも

もしかして諦めるかもね

そんな簡単に行くかな?

ちがこさん意地でも登るよ きっと

予想通り 大岩に向かって

這い登る ちがこさん

無積雪期ならいったいこの場所は

どんな風になっているのかな?

登れたよぉ~っ

シブシブ ひとしさんが後を追う

大丈夫ですか?

登ったら下ることも考えて下さいよ

わかってるしー

第五難関

大岩までの這い登り

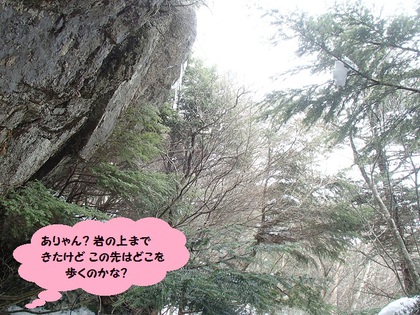

さてと 岩まで来たのはいいけど道がない

キョロキョロ見回すと

あった あった

岩の横に白ちゃけたビニール紐が

ひょろっぴい木に巻き付いていた

こっちから通過するんだ

まだ行くつもりだよ

いいの? ひとち?

よくないですぅー

岩のコワい斜面を岩にしがみつきながらカニ歩き

更に尾根を登っていくと

目の前に鬼面山のピークが見えた

こーなったら進まないわけがない

気合が入った ちがこさん

ズンズン先頭ラッセル員を始めた

あと ちょっとで山頂だい♪

1800mを示す看板から100mは尾根を

登っただろうか?

イヤなものが目の前にある

またしても大岩

あれまぁ 岩の横はカニ歩きかー

踏み外せばお陀仏だね

ブツブツ言いながら先頭で進んでみた

岩の上部に上がるためには

氷のスベリ台みたいになってる岩の隙間を

なんとか這い登るしかない

げ 無理

カニ歩きして岩の前まで戻ると

ひとしさんに言った

ありゃ 登れん

え゛?

あれほど諦めなかった ちがこさんが

山頂を目の前にして諦めようとするなんて

自分の目で確かめてしたかったのもある

私なら登れるかも ちょっと挑戦してみたい

危ないよ ひとち

ちがこさんが行けない場所はヤメた方がいいよ

ほら 虫倉山の橋の時 もそうだったじゃん

わかってますけど

男なら行ってみたい時もあるんですぅ

ちがこさんとチェンジして今度は

ひとしさんが岩の横をカニ歩きで移動し

岩の隙間のスベリ台を身体を突っ張りながら這い登る

な なんとか登れましたぁ~

でも景色よくありませ~ん

この先はどうなっているのか?

岩の展望地からは樹林帯で簡単にピークを

踏めたかもしれない

しかぁーし

現実 岩の下でこのような状態で

動けないでいる ちがこさんがいた

やっぱ無理

いいですよ

もうタイムオーバーです

下りましょう

上から声がした

第六難関

大岩の氷のスベリ台

山頂を目前にして下山することに決定

ひとちが下山誘導しなくても

ちがこさん諦めたね

はい 三度目の正直じゃなくて

三度目の岩 ですね

この後 困ったのは

ひとしさんが氷のスベリ台を

なかなか降りれなかったこと

登らなきゃ よかったですぅー

ほ~らね

二人で写真を撮るはずのピークに到達できなかったので

少し下った1800mの標識で記念撮影

下山も予想通り大変だ

急登は急坂

手に持つピッケルは上部の歯の部分を雪に刺しブレーキ

お尻をついて足はアイゼンでブレーキ

つかまれるような木もなく

雪に埋もれた木の根っこもあてにはならない

あまりにコワい時は腹を雪斜面につき

腹ばいになって下ることも多々

岩はツルツルに凍り突起もないので

つかまる場所もなくバランスを崩せば滑落

尻セードで下りたくても意外と

木の根っこが邪魔して滑れない

第六難関

急坂の恐怖

空はどんよりと薄暗い

よかったねぇー 下山決めて

ロープがあったら岩登れたかな?

そうかもしれませんね

でも時間ギリギリでしたから

これでよかったんですよ

まぁね~

また季節を変えて挑戦しようね

はい~

雪が降る

黒い岩が見えていた川の石も雪化粧

登りの時は異常なほど怖かった急登は

意外とそこまで怖くなく下れたのが不思議

帰りの高巻きの道も利き手側でピッケルを

突くことができたので安心だったよ

駐車場スペースに戻ると

白く雪をかぶったエクストレイルが待っていた

ただいま!

最後の第七難関

つるつる林道 お尻フリフリ

帰路の車の中は叫び声が響いた

お願いだから突っ込むときは山側にして

谷に落ちたら死ぬぅーっ

んなこといっても

こっちも必死なんですからぁー

厳冬期の鬼面山

七つもの難関がある

鬼の名にふさわしい山であった

翌日は好天の樹氷が美しい山を歩いたよ

空は紺碧 お楽しみにぃ~

この日の立ち寄り湯はこちら

この日の立ち寄り湯はこちら

昼神温泉 ゆったり~な昼神

スキー帰りの人でいっぱいでした

この日の車泊地はこちら

この日の車泊地はこちら

ヘブンスそのはらスキー場

24時間使用可のトイレがあり快適な車泊ができます

極楽編はこちら

七難

鬼面山

(赤石山脈南部エリア)

全山行 432回

鬼面山の情報はこちら

鬼面山の情報はこちら

標高 鬼面山 1889.3m(1850mまで到達)

天気

曇り・

曇り・ 雪

雪山行時間 7時間(休憩時間を含む)

〈コース〉虻川林道・第二駐車場下(8:15)-登山口(8:45)-

トチの木(9:30)-西尾根の稜(10:40-10:50)-展望地(1:00)-

ピストンで林道駐車スペース(3:15)

「鬼」と名のつく山は多々あれど

これほど鬼らしい山はないだろう

それが厳冬期の 鬼面山 だ

伊那山脈の最高峰鬼面山

南信の南アルプスの前に立ちはだかる山だ

この山は谷の奥にあったため 登山や信仰の対象には

ならなかったそうだが 近年 林道・山林作業道の開発で

日帰りの山として登山者が増える傾向にあるそうだ

一般的には国道152号の途中にある

地蔵峠から登るルートが使われる

しかぁ~し

今回 ひとちがは冬季に登るため地蔵峠までの道は

ゲートが閉鎖されているので無理

豊丘村からの虻川林道から攻めることにした

数日前 ちがこさんは豊丘村の役場に電話を入れた

あのー

ヘビ川林道は冬季閉鎖にはなりませんか?

車で駐車場まで行けます?

え゛? ヘビ川林道?

あ゛ー あ゛ー

ヘビ ぢゃなくて アブ ですよ

アブ

初っ端から大恥をかいてしまった

*言い訳ですがガイドブックの文字が小さくて

老眼の ちがこさんには 虻が蛇 に見えたんですわ

まぁ いいです

4WDなら入れますよ

昨年の12月の降雪で雪が残ってますが

それなりの装備を持っていれば大丈夫です

役場の人が自信あり気に言った

そうなんですかー

よかったー

チェーンもシャベルもあるから大丈夫ですね

最後に役場の人が言った

山の雪の状態はわかりませんよ

林道の入口に到着

それまでは民家もあり雪もなくフツーの道路なので

特に問題もなく順調

野田の平キャンプ場方向に向かい

途中を虻川沿いに登山口までの林道を走る

まだキャンプ場の分岐まで行かない道もこの通り

ひどい落石 よけるにも道幅が狭いので

そのまま落石の上をタイヤで通過するしかない

いつ落ちてくるかわからない石を恐れて

ハンドルを握る ひとしさんも緊張気味

ガイドブックに書いてあるじゃないですか

悪路って

え? ごめん読まなかった

上るにつれ 融け残った雪が氷になり

つるつるのスケート場みたいな狭い林道が

標高を上げながら九十九に続いた

それでも うちらの車は無敵だ

ますます落石はひどくなり

座布団級の鋭角の落石でとうとう先に進めなくなった

車から降りて落石を動かそうにも

重すぎてびくともしない

ダメだこりゃ

緊張が続いた運転で疲れ切った

ひとしさんが言った

これ以上は無理ですぅー

林道の安全な広い場所までバックして

歩いて登山口まで行きましょう

ふぁ~い

ツルツルの狭い林道を横滑りしながらバックし

安全な林道脇に駐車完了

第一難所

落石つるつる林道

あ゛―

大変だった

いきなりアイゼン装着の出発と

予想外の展開になったのも致し方ない

さっそく駐車場を通過した先にある登山口まで

つるつる林道を歩き出した

とはいえ ずーっと つるつるってわけでもない

陽当りのいい場所は雪や氷もなく

ゴロゴロと落石のひどい道

林道横の山斜面を見上げてみれば

白くいつ崩れてもおかしくないような岩が

こっちを睨んでいた

くわばら くわばら

なるべく刺激しないように通過

それでも時折ザザーっと崩れるのがコワい

ずんずん進んでいくと山から染み出た水が凍りつき

蛇の歯みたいなツララが何本も垂れ下がっている

これぞヘビ川林道

ぢゃなくて虻川林道

登山口に到着

嬉しいのは進むべき方向に足跡があったこと

ふにゃぁ~ 大丈夫そうだね

足跡もあるし問題なさそうだよ

そうですかね

赤テープもあるみたいだし問題ないかな

まずは虻川を渡る

そこから先は虻川に沿って高巻きの狭い道を

落っこちないように進むわけ

ともかく道幅が狭いのと 半分雪が凍って

滑りやすいのでピッケルを使って

確実に進むしかない危険個所

無積雪期なら問題ないはず

第二難関

高所から川に滑落しそうな道

あ゛―

コワかった

ようやく地に足がつくようなユルい道に変わった

おかげさまで足跡もバッチリなので

道迷いの心配もせずに済んだ

見上げるとこんな空

今日は曇りって言ってたから

展望あんまり期待してなかったけど

もしかするといいかもね

第一ポイント

豊丘村の天然記念物パワースポット

ふたりで幹に手を当て

木の温もりを感じた

順調に足跡を追い

赤テープを確認しながら進んでいく

最後の渉渡を終えると

そこからは急登の連続

山の急斜のとりつきにポールに

かけられていた数々の謎の品物

さぁー

登りますよぉ~

出だし雪はくるぶし程で固め

アイゼンを効かせて登れば問題なし

が 雪の下はアイスバーンなので

注意しながら登らなくていけませんな

100mごとに このような立派な看板

いつも使っているストックでは太刀打ちできないので

ピッケルをグサグサ刺しながら登る

標高が上がるにつれ傾斜が増すため

目の前は雪の壁のようだ

時々見えるのといえば

木の根っこが邪魔して登りにくい場所もありーの

つかみたくてもポキポキ折れてしまう木の枝ばかり

頼りにならない物ばかり

這い登っていくしかない

気温が一気に下がったような気がする

天気はやっぱり予報通りの曇り空

風も強く見上げると白い物が・・・

雪が降るなんて言いませんでしたよね

山だから 雪も降るよ

急登を登りきった場所は 第二ポイント

西尾根の稜

ようやく座ることのできる場所

天気が急速に悪くなって寒くなってきたのと

頼りにしていた足跡がこの場所を最後になかったこともあり

ちょっぴり心がクジけた

もう諦めて下山しよーかな

ひとしさんはどう思ってるのかな?

たぶん行きたくないと思ってるよ

そうかな

でもここで敗退するのは納得できないから

もうちょっと がんばってみるね

あー そう

全く足跡のない白い山

コースを確認できるのは ピラピラ風に揺れる

白ちゃけたビニール紐だけ

尾根に沿って登るしかないので

ここで登場 先頭ラッセル員 ひとしさん

急登だけど 後ろにさえ ひっくり返らなけりゃ

大丈夫そうだけど 下山の時は大丈夫かな?

たぶん大変だよ

もうヤメた方がいいよ

うるさいな

第三難関

急登の連続

どこまで登るんだろね?

順調に登ってはきたものの

やはり雪山の急登ラッセルともなると

二倍近く時間がかかるのが悔しい

こんなでピークまで到達できるのかな?

ちゃんと ちがこさん下山のこと考えてるのかな?

もう私は温かい温泉の方がいいんですけど

先頭ラッセル員 ややへたれ

一向に登るのをヤメようとしない ちがこさんに

「もうヤメませんか?」と言えない ひとしさん

ひとちー 言えば

もうヤメようって

ダメですぅー

ちがこさんは自分が納得しないとヤメませんからね

そうだ 納得できることを探せばいいかも

いい案あるの?

まあね まかして下さい

しばらく登っていくと ひとしさんの足が止まった

大きな岩の横からトラバースして尾根上部に出るらしい

まず岩をトラバースする前に 岩まで到達するには

超危険な山斜面を横断しなければいけない

ね いい場所あったでしょ

ホントだね

これで諦めるかな

じーっと危険な山斜面を眺めてギリギリまで進んでみたものの

やはり危険で赤テープ通りに岩を巻くのは不可能だと思った

ぐるりと見上げると 岩方向に移動するのではなく

登りにくいとは思われたが そのまま尾根の急斜を

這い登れば岩をトラバースせずとも尾根上部に

出ることができそうに見えた

こっちから行ってみるよ

え゛ 登るんですか?

うん 私が行ってダメなら諦めるから

そう言うと腰丈まである深さの雪をもろともせず

ちがこさんは ずんずん登っていってしまった

あ゛―

ダメじゃん 作戦失敗

行けるよぉー

ちがこさんが叫ぶ声がした

シブシブと ひとしさんも続く

冬道は簡単に作れるからいいねぇ~

無積雪期じゃ こーはいかないもんね

第四難関

危険な大岩トラバース

こーなったらもう先に進むしかないね

再び急登ラッセル員を任された ひとしさん

必死に登り続ける

もう時間的にピークは無理じゃないかな

なんとかして諦めさせなきゃ

なんとかなりそう?

まぁね 今度こそ

目の前に大岩がある

登るのは大変そうだな

お尻の重い ちがこさんには登れないかも

もしかして諦めるかもね

そんな簡単に行くかな?

ちがこさん意地でも登るよ きっと

予想通り 大岩に向かって

這い登る ちがこさん

無積雪期ならいったいこの場所は

どんな風になっているのかな?

登れたよぉ~っ

シブシブ ひとしさんが後を追う

大丈夫ですか?

登ったら下ることも考えて下さいよ

わかってるしー

第五難関

大岩までの這い登り

さてと 岩まで来たのはいいけど道がない

キョロキョロ見回すと

あった あった

岩の横に白ちゃけたビニール紐が

ひょろっぴい木に巻き付いていた

こっちから通過するんだ

まだ行くつもりだよ

いいの? ひとち?

よくないですぅー

岩のコワい斜面を岩にしがみつきながらカニ歩き

更に尾根を登っていくと

目の前に鬼面山のピークが見えた

こーなったら進まないわけがない

気合が入った ちがこさん

ズンズン先頭ラッセル員を始めた

あと ちょっとで山頂だい♪

1800mを示す看板から100mは尾根を

登っただろうか?

イヤなものが目の前にある

またしても大岩

あれまぁ 岩の横はカニ歩きかー

踏み外せばお陀仏だね

ブツブツ言いながら先頭で進んでみた

岩の上部に上がるためには

氷のスベリ台みたいになってる岩の隙間を

なんとか這い登るしかない

げ 無理

カニ歩きして岩の前まで戻ると

ひとしさんに言った

ありゃ 登れん

え゛?

あれほど諦めなかった ちがこさんが

山頂を目の前にして諦めようとするなんて

自分の目で確かめてしたかったのもある

私なら登れるかも ちょっと挑戦してみたい

危ないよ ひとち

ちがこさんが行けない場所はヤメた方がいいよ

ほら 虫倉山の橋の時 もそうだったじゃん

わかってますけど

男なら行ってみたい時もあるんですぅ

ちがこさんとチェンジして今度は

ひとしさんが岩の横をカニ歩きで移動し

岩の隙間のスベリ台を身体を突っ張りながら這い登る

な なんとか登れましたぁ~

でも景色よくありませ~ん

この先はどうなっているのか?

岩の展望地からは樹林帯で簡単にピークを

踏めたかもしれない

しかぁーし

現実 岩の下でこのような状態で

動けないでいる ちがこさんがいた

やっぱ無理

いいですよ

もうタイムオーバーです

下りましょう

上から声がした

第六難関

大岩の氷のスベリ台

山頂を目前にして下山することに決定

ひとちが下山誘導しなくても

ちがこさん諦めたね

はい 三度目の正直じゃなくて

三度目の岩 ですね

この後 困ったのは

ひとしさんが氷のスベリ台を

なかなか降りれなかったこと

登らなきゃ よかったですぅー

ほ~らね

二人で写真を撮るはずのピークに到達できなかったので

少し下った1800mの標識で記念撮影

下山も予想通り大変だ

急登は急坂

手に持つピッケルは上部の歯の部分を雪に刺しブレーキ

お尻をついて足はアイゼンでブレーキ

つかまれるような木もなく

雪に埋もれた木の根っこもあてにはならない

あまりにコワい時は腹を雪斜面につき

腹ばいになって下ることも多々

岩はツルツルに凍り突起もないので

つかまる場所もなくバランスを崩せば滑落

尻セードで下りたくても意外と

木の根っこが邪魔して滑れない

第六難関

急坂の恐怖

空はどんよりと薄暗い

よかったねぇー 下山決めて

ロープがあったら岩登れたかな?

そうかもしれませんね

でも時間ギリギリでしたから

これでよかったんですよ

まぁね~

また季節を変えて挑戦しようね

はい~

雪が降る

黒い岩が見えていた川の石も雪化粧

登りの時は異常なほど怖かった急登は

意外とそこまで怖くなく下れたのが不思議

帰りの高巻きの道も利き手側でピッケルを

突くことができたので安心だったよ

駐車場スペースに戻ると

白く雪をかぶったエクストレイルが待っていた

ただいま!

最後の第七難関

つるつる林道 お尻フリフリ

帰路の車の中は叫び声が響いた

お願いだから突っ込むときは山側にして

谷に落ちたら死ぬぅーっ

んなこといっても

こっちも必死なんですからぁー

厳冬期の鬼面山

七つもの難関がある

鬼の名にふさわしい山であった

翌日は好天の樹氷が美しい山を歩いたよ

空は紺碧 お楽しみにぃ~

この日の立ち寄り湯はこちら

この日の立ち寄り湯はこちら

昼神温泉 ゆったり~な昼神

スキー帰りの人でいっぱいでした

この日の車泊地はこちら

この日の車泊地はこちら

ヘブンスそのはらスキー場

24時間使用可のトイレがあり快適な車泊ができます

極楽編はこちら

2014年09月05日

雨にもマケズ! 後編

2014/08/30・31

雨上がりの晴れ間に♪

塩見岳

(赤石山脈北部エリア)

全山行 420回

塩見岳の情報はこちら

塩見岳の情報はこちら

前編はこちら

前編はこちら

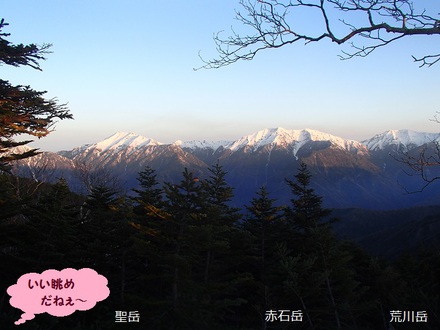

標高 三伏山 2615m 本谷山2657.9m

西峰 3046.9m 東峰 3052m

天気 晴れ・

晴れ・ ガス・

ガス・ 雨

雨

山行時間 10時間30分

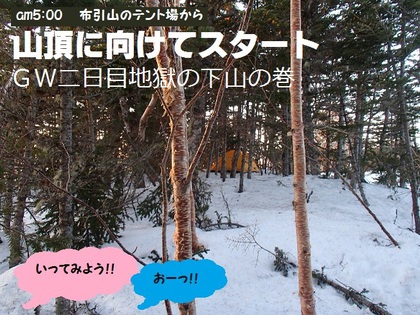

〈コース〉

二日目:三伏峠テン場(5:00)-三伏山-本谷山-ゴーロ-

塩見小屋(7:20-7-30)-西峰(8:40-8:45)-東峰(8:50-9:00)-

ピストンでテン場(1:00-1:30)-下山(4:00)

バリバリとヘリが近づく音がした

ひとしさんはいない

後編

早朝4時

小屋がざわめきだした

低い自家発電機の音がテン場に響く

暗やみの中 山頂に向けて次々出発する人の

靴音がボカボカと忙しい

ふにゃぁー

お天気もつかな?

早く出発しましょう

様子見ですね

ささっと身支度 テント内の荷物を

コンパクトにまとめてからテントを飛び出した

ヘッデンを頼りに山頂へのコースを進む

水場との分岐を越えると

すぐに稜線に出た 三伏山だ

振り返ると 小屋の小さな灯りが

今日の山行を応援してくれているようにも見える

北側には立派な塩見岳の姿

三伏山からは天気がよければ360度の眺望が得られるが

早朝の薄暗い時間帯 黒い形だけは周囲の山を特定できない

どうしますか?

山頂まで がんばります?

まだ雲は多いよね

山頂にも でっかい雲がいるけど

展望いいのかな?

ガスの中だったら悲しいよね

うじゃうじゃ話をしていると

近くにいた単独のおじさんが言った

前線が停滞してるから微妙だね

先の本谷山で決めたら?

見上げた空には 黒い筋状の長い雲が

山を横断するように長く伸びている

そう言えば

小屋の人も言ってたっけ

今年の夏は毎日こんなお天気で

スカっと晴れた日がないよ

昼間はガス 夕方になると雨が降る

山小屋泣かせのお天気続き

早朝ならまだマシ

雲いなくなるかもね

じゃ 進んでみますか

足元がしっかり見え始めたので

ヘッデンをしまい本谷山へ向かう

迷うことない一本道

と

花畑の途中 コースを外れた場所に

いい展望地発見

岩が突き出た場所で西側の景色が

すこぷるいのだ

ここで食べなきゃ

いつ食べる?

ザックに詰め込んできた食料でお腹いっぱい

これが後に仇となることを

ひとちは知らない・・・・・

満腹ぷくぷくになったので

再びコースに戻り山頂を目指す

ちょっと登ると本谷山

さっきまで山頂を覆っていたでっかい雲が

いつの間にかいなくなっていた

いいじゃん いいじゃ

行きましょう!

本谷山を下り塩見に向けて登り返す

この辺りは「山と高原地図」に記載されている

標準コースタイムをかなりカットできるポイント

実際 塩見を登った人の記録や感想からも

同じように時間短縮できると記載されていたものの

自分のペースで果たして通じるのか不安だった

ちがこさんにも行けそうだ!

長いと想像していたものが 実際短いと

あっという間に次のポイントに着くのが嬉しい

鬱陶しい樹林帯からも解放

バッチリ空が見える稜線に

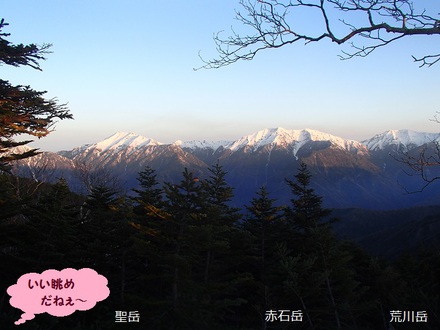

見たいですか?

それじゃ お見せしましょう

昨日のどしゃ降りからは想像も

しなかった素晴らしい景色

山頂アタック決めてよかったね

はい 雨でリベンジ戦になるとばかり

思ってましたから嬉しいですぅ

塩見小屋に到着

ここはとても小さな小屋

それにボロっちいね

でもね この小屋は塩見岳に登る時 とっても重要

なくてはならない小屋なんだよ

ふ~ん

小屋を一段上がった場所のベンチからは

こんな景色を堪能できる

小屋の裏側には塩見岳につながる

手前の勇ましい山の姿

小屋のお姉さんが慌ただしく

小屋付近にいる人に声をかけていた

大型のヘリがつくので 帽子や細かい荷物が

吹き飛ばされる可能性があるので

みなさん気をつけて下さい

呼びかけが終わるか終らないうちに

バリバリとヘリが近づく音がした

朝食を食べ過ぎたのがいけなかったのか?

小屋にはトイレはありません。

携帯トイレを購入して用足し小屋を使わせてもらいます。

排泄物はヘリで下界に運ばれるシステムです。

ヘリの音がしますぅ

用足し小屋が揺れているような気がする

もしかしてヘリは この小屋ごと排泄物を

下界に運ぶわけぢゃありませんよね?

ガタ ガタ ガタ

ヤバい

ヤバいですよー

どうしましょう

戸を開けたら空の上を小屋が飛んでたら

シャレにもなんないよね

そうなんですぅ

コワくて戸を開けられません

しばし 小屋で待機

バリ バリ バリ

ヘリはしばらくすると

空の彼方に去っていった

よかったぁー

やっと解放された

長い休憩となりました

まぁいいです

ともかく下から雲が湧きあがってくるので

できるだけ早く山頂に到達したい所

急ぎましょう

岩がゴツゴツした場所にも

花たちは咲き誇っていた

あっちを ずーっと歩いてきたんだよね

帰りもロングコース がんばらなきゃ

はい

+テントをたたんで下山ですからね

黄色のペンキがつけられたコース

ストックをしまい登っていく

地図には危険マークもついていたけど

それほどコワいと感じる場所はない

天狗岩を越えると

どかーん

あまりの迫力に

一瞬引き気味

写真だけ見ると とても登れそうにないように感じるけど

以外にも登り始めると フツーに登れるのが不思議

岩場を這い登り 山頂に到着

登れてよかったね

はい 昨日の夜の時点では

絶対敗退かと思ってましたから

やればできるもんだ

広がり始めた雲で遠くの山々の姿はよく見えないけど

この山頂だけは晴れている

やったぁー

立派な山頂標識は西峰にあるが

実際 標高が高いのは東峰

二つのピークを結ぶ稜線上にも花はある

あと少しで花びらを開くであろう

山の花のつぼみは格段に美しい

小さなお地蔵さんがいる東峰

がんばったご褒美は

充実した達成感

ピークの岩の間からも

かわいい顔をだしている花

東峰から南に続く

すてきな稜線

なかなか足を踏み入れることができない

ロングコースの魅力ある尾根道

うっとりと景色を眺めている間にも

雲たちは容赦してくれない

もうじき山頂

雲の中に入っちゃうね

そうですね

帰りも長いですから

そろそろ下山しましょう

登りは早かったけど

下りに弱い ちがこさん

標準タイムを

オーバーしないようにしなくっちゃ

がんばってテン場を目指すことにした

振り返ればこの景色

雲が到着するの早かったですね

雨が降り出すのは時間の問題

落ちてこないうちにテントをたたまないと

大変なことになりますぅ

だよね

急げ 急げ

急げ

景色もへったくりもなくなったので

こーなったら テン場目指して

小走りで下るしかない

テン場に到着

他のキャンパーのテントはすでになく

入れ替わりでテントを張る登山者がいるのみ

大急ぎで移動式住宅をザックにしまい

初日にあえいだ鳥倉駐車場までの道を下る

花がきれいですね

今更かい

登りの時は必死で 周囲を見ることも

しなかった ひとしさん

帰路は余裕か?

塩見からの道のりは長かった

登山口に到着するころには

雨がバラバラと降りだし 林道歩きはカッパ隊

大急ぎで車に乗り込んだ

窓には大粒の雨

終わってみれば 不安定な天気の中

短時間だけど晴れ間を拝むことができた

今度 雨テントになっても行けるね

色々なパターンを経験するのって大事

そうですね

でも どうせならテン泊はやっぱり

晴れた日の方がいいかな

雨もまたよろし

雨もまたよろし

楽しいことが凝縮した

有意義な山歩きとなった

おしまい

この日の立ち寄り湯はこちら

この日の立ち寄り湯はこちら

松川温泉 清流苑

高速から近いので便利、今時期からは

有名な松川のリンゴも販売してますよ

雨上がりの晴れ間に♪

塩見岳

(赤石山脈北部エリア)

全山行 420回

塩見岳の情報はこちら

塩見岳の情報はこちら

前編はこちら

前編はこちら

標高 三伏山 2615m 本谷山2657.9m

西峰 3046.9m 東峰 3052m

天気

晴れ・

晴れ・ ガス・

ガス・ 雨

雨山行時間 10時間30分

〈コース〉

二日目:三伏峠テン場(5:00)-三伏山-本谷山-ゴーロ-

塩見小屋(7:20-7-30)-西峰(8:40-8:45)-東峰(8:50-9:00)-

ピストンでテン場(1:00-1:30)-下山(4:00)

バリバリとヘリが近づく音がした

ひとしさんはいない

後編

早朝4時

小屋がざわめきだした

低い自家発電機の音がテン場に響く

暗やみの中 山頂に向けて次々出発する人の

靴音がボカボカと忙しい

ふにゃぁー

お天気もつかな?

早く出発しましょう

様子見ですね

ささっと身支度 テント内の荷物を

コンパクトにまとめてからテントを飛び出した

ヘッデンを頼りに山頂へのコースを進む

水場との分岐を越えると

すぐに稜線に出た 三伏山だ

振り返ると 小屋の小さな灯りが

今日の山行を応援してくれているようにも見える

北側には立派な塩見岳の姿

三伏山からは天気がよければ360度の眺望が得られるが

早朝の薄暗い時間帯 黒い形だけは周囲の山を特定できない

どうしますか?

山頂まで がんばります?

まだ雲は多いよね

山頂にも でっかい雲がいるけど

展望いいのかな?

ガスの中だったら悲しいよね

うじゃうじゃ話をしていると

近くにいた単独のおじさんが言った

前線が停滞してるから微妙だね

先の本谷山で決めたら?

見上げた空には 黒い筋状の長い雲が

山を横断するように長く伸びている

そう言えば

小屋の人も言ってたっけ

今年の夏は毎日こんなお天気で

スカっと晴れた日がないよ

昼間はガス 夕方になると雨が降る

山小屋泣かせのお天気続き

早朝ならまだマシ

雲いなくなるかもね

じゃ 進んでみますか

足元がしっかり見え始めたので

ヘッデンをしまい本谷山へ向かう

迷うことない一本道

と

花畑の途中 コースを外れた場所に

いい展望地発見

岩が突き出た場所で西側の景色が

すこぷるいのだ

ここで食べなきゃ

いつ食べる?

ザックに詰め込んできた食料でお腹いっぱい

これが後に仇となることを

ひとちは知らない・・・・・

満腹ぷくぷくになったので

再びコースに戻り山頂を目指す

ちょっと登ると本谷山

さっきまで山頂を覆っていたでっかい雲が

いつの間にかいなくなっていた

いいじゃん いいじゃ

行きましょう!

本谷山を下り塩見に向けて登り返す

この辺りは「山と高原地図」に記載されている

標準コースタイムをかなりカットできるポイント

実際 塩見を登った人の記録や感想からも

同じように時間短縮できると記載されていたものの

自分のペースで果たして通じるのか不安だった

ちがこさんにも行けそうだ!

長いと想像していたものが 実際短いと

あっという間に次のポイントに着くのが嬉しい

鬱陶しい樹林帯からも解放

バッチリ空が見える稜線に

見たいですか?

それじゃ お見せしましょう

昨日のどしゃ降りからは想像も

しなかった素晴らしい景色

山頂アタック決めてよかったね

はい 雨でリベンジ戦になるとばかり

思ってましたから嬉しいですぅ

塩見小屋に到着

ここはとても小さな小屋

それにボロっちいね

でもね この小屋は塩見岳に登る時 とっても重要

なくてはならない小屋なんだよ

ふ~ん

小屋を一段上がった場所のベンチからは

こんな景色を堪能できる

小屋の裏側には塩見岳につながる

手前の勇ましい山の姿

小屋のお姉さんが慌ただしく

小屋付近にいる人に声をかけていた

大型のヘリがつくので 帽子や細かい荷物が

吹き飛ばされる可能性があるので

みなさん気をつけて下さい

呼びかけが終わるか終らないうちに

バリバリとヘリが近づく音がした

朝食を食べ過ぎたのがいけなかったのか?

小屋にはトイレはありません。

携帯トイレを購入して用足し小屋を使わせてもらいます。

排泄物はヘリで下界に運ばれるシステムです。

ヘリの音がしますぅ

用足し小屋が揺れているような気がする

もしかしてヘリは この小屋ごと排泄物を

下界に運ぶわけぢゃありませんよね?

ガタ ガタ ガタ

ヤバい

ヤバいですよー

どうしましょう

戸を開けたら空の上を小屋が飛んでたら

シャレにもなんないよね

そうなんですぅ

コワくて戸を開けられません

しばし 小屋で待機

バリ バリ バリ

ヘリはしばらくすると

空の彼方に去っていった

よかったぁー

やっと解放された

長い休憩となりました

まぁいいです

ともかく下から雲が湧きあがってくるので

できるだけ早く山頂に到達したい所

急ぎましょう

岩がゴツゴツした場所にも

花たちは咲き誇っていた

あっちを ずーっと歩いてきたんだよね

帰りもロングコース がんばらなきゃ

はい

+テントをたたんで下山ですからね

黄色のペンキがつけられたコース

ストックをしまい登っていく

地図には危険マークもついていたけど

それほどコワいと感じる場所はない

天狗岩を越えると

どかーん

あまりの迫力に

一瞬引き気味

写真だけ見ると とても登れそうにないように感じるけど

以外にも登り始めると フツーに登れるのが不思議

岩場を這い登り 山頂に到着

登れてよかったね

はい 昨日の夜の時点では

絶対敗退かと思ってましたから

やればできるもんだ

広がり始めた雲で遠くの山々の姿はよく見えないけど

この山頂だけは晴れている

やったぁー

立派な山頂標識は西峰にあるが

実際 標高が高いのは東峰

二つのピークを結ぶ稜線上にも花はある

あと少しで花びらを開くであろう

山の花のつぼみは格段に美しい

小さなお地蔵さんがいる東峰

がんばったご褒美は

充実した達成感

ピークの岩の間からも

かわいい顔をだしている花

東峰から南に続く

すてきな稜線

なかなか足を踏み入れることができない

ロングコースの魅力ある尾根道

うっとりと景色を眺めている間にも

雲たちは容赦してくれない

もうじき山頂

雲の中に入っちゃうね

そうですね

帰りも長いですから

そろそろ下山しましょう

登りは早かったけど

下りに弱い ちがこさん

標準タイムを

オーバーしないようにしなくっちゃ

がんばってテン場を目指すことにした

振り返ればこの景色

雲が到着するの早かったですね

雨が降り出すのは時間の問題

落ちてこないうちにテントをたたまないと

大変なことになりますぅ

だよね

急げ

急げ

急げ

景色もへったくりもなくなったので

こーなったら テン場目指して

小走りで下るしかない

テン場に到着

他のキャンパーのテントはすでになく

入れ替わりでテントを張る登山者がいるのみ

大急ぎで移動式住宅をザックにしまい

初日にあえいだ鳥倉駐車場までの道を下る

花がきれいですね

今更かい

登りの時は必死で 周囲を見ることも

しなかった ひとしさん

帰路は余裕か?

塩見からの道のりは長かった

登山口に到着するころには

雨がバラバラと降りだし 林道歩きはカッパ隊

大急ぎで車に乗り込んだ

窓には大粒の雨

終わってみれば 不安定な天気の中

短時間だけど晴れ間を拝むことができた

今度 雨テントになっても行けるね

色々なパターンを経験するのって大事

そうですね

でも どうせならテン泊はやっぱり

晴れた日の方がいいかな

雨もまたよろし

雨もまたよろし

楽しいことが凝縮した

有意義な山歩きとなった

おしまい

この日の立ち寄り湯はこちら

この日の立ち寄り湯はこちら

松川温泉 清流苑

高速から近いので便利、今時期からは

有名な松川のリンゴも販売してますよ

2014年09月03日

雨にもマケズ! 前編

2014/08/30・31

初体験! 雨テント

塩見岳

(赤石山脈北部エリア)

全山行 420回

塩見岳の情報はこちら

塩見岳の情報はこちら

標高 三伏峠 2580m

天気 晴れ・

晴れ・ 雨

雨

山行時間 4時間

〈コース〉

初日:鳥倉駐車場(12:00)-登山口(12:40)-コル-

豊口山分岐-三伏峠・テン場(4:00)

雨は濁流のように階段状のテン場を流れ下り

取り残された中州みたいな場所にテントを張った

水没する可能性はある

前編

今年の夏は週末になると

お天気があまりよろしくない

8月はお天気にふりまわされて

ろくに山を登っていない現実

これじゃいかん

ということで 不安定な天気承知で

百名山を目指すことにした

松川インターから約1時間半

鳥倉登山口に昼に到着

本日は三伏峠にテントを張る

この時期の鳥倉駐車場は土日ともなれば

恐ろしい混雑が予想された

しかぁ~し お天気が悪いためか車は超少ない

ラッキー♪

よかったですぅー

車停める場所が確保できて

ひとちがと同じように三伏峠を

今日の目的地とする登山者が次々と出発していく

みんなザックが小さいのは何故?

テン泊する人あんまりいないのかな?

マケジとひとちがも登山届を提出した後

どでかいザックを背負いゲートから鳥倉林道に突入した

いってみよう

お盆の不摂生のせいか身体が重い

ザックの重みが落ちた筋肉に堪える

30分は歩かなきゃいけない舗装路の林道は

山を巻きゆるやかに続く

ずんずん無言で先を歩く ひとしさん

このパターン

辛い状態に時に発症するよね

ねぇ 大丈夫?

後方から声をかけても

うんとも すんとも言わない

おい 無視かい?

いいもん いいもん

相手にしてくれないので

林道沿いに咲く花たちを撮影することにした

不安定な天気とはいえ ありがたいことに

まだ おてんとさんは頭の上で機嫌がいい

喉が渇くほどの暑さでもなく快適

秋は刻々と進んでいる

荒い息使いの ひとしさんとは対照的に

ちがこさんはウロウロと林道を歩きまわる

林道っていっても

山の花が意外とたくさんあるよね

パチ パチ パチ

いつの間にか ひとしさんの姿はない

待ってよぉ~っ

そのころ ひとしさんは前を歩きながら

心の中で格闘していた

あ~ぁ ザックやたら重いですぅ

いったい ちがこさん何を入れてきたのかな?

山支度は ほとんど ちがこさんにおまかせの

ひとしさんゆえ いったいザックに何が詰め込まれて

いるのかさえわからない状況

あ~ 辛い 重すぎる

心が折れていく・・・

ポキ ポキ ポキ

も もう帰りたい

天気もあまりよくないし

ポキ ポキ ポキ

まだ林道だよ ひとち

そんなんで峠まで登れるの?

ポ キ

わかりませ~ん

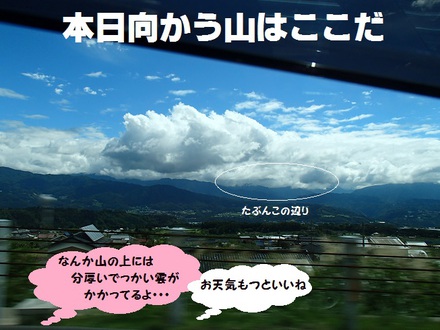

天窓橋から見えた景色

雨雲が早いか

ひとちがが峠まで登るのが早いか

そんな状況下 ひとしさんのペースは

上がることもなく

相変わらず

折れ続ける心

登山口に到着

ここからが本番だ

登山道に入ると山は白く煙っていた

霧が立ち込め幻想的な景色が広がる

シダが群生し しばらく登ると

紫色の花の花畑が目の前に

心と身体に余裕のない ひとしさんは

ただひたすら無言でザックと戦っていた

くそー くそー

ひとりうかれポンチキで花の撮影やら

キョロキョロと山の景色を眺め

楽しんでいるのは ちがこさん

久しぶりの山歩き

展望がなくってもいいんだぁー

山はいいねぇ~

のん気だね ちがこさん

ひとち 死にそうだよ

ありゃ そう

あまり整備がいきとどいていない

急登の歩きにくい登山道とは違い

ゆるやかな歩きやすいコースは快適だ

それでも4/10あたりにくると

木橋が待ち構えていた

まるでビーバーの巣のように

細い丸太を積み重ねたような木橋は

なんとも足場が悪く 心もとない

サイドにつけられた手すりだって

力入れたら外側に折れちゃうんじゃないかと

出した手を思わずひっこめたほど

ようやく道のり半分を過ぎた

にゃ?

まだ橋があるよ

トポトポと水の溜まる音

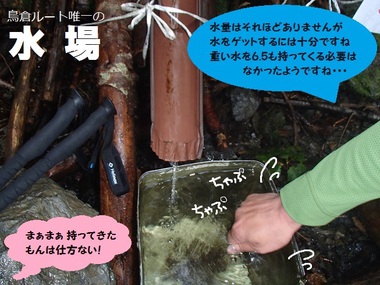

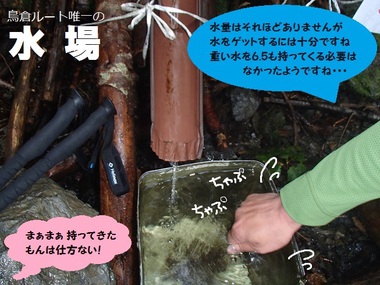

駐車場から2時間半

重い水を背負わなくてもここで水は調達できる

ごめん

重いザックの中身半分は

水だったわけね

山を巻くように木橋状のコースが続く

バランスとってしっかり歩いてね

ほ~ら 危ないったら

それほど高度感はないものの

できれば落ちたくはない

豊口山分岐

こちらのコースにも興味はあったものの

「通行止め」期間が長く あえて選択しなかった

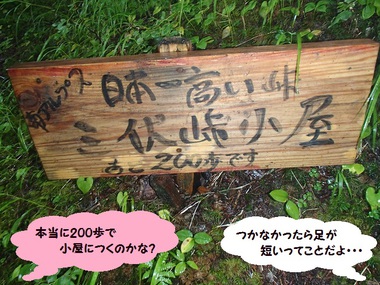

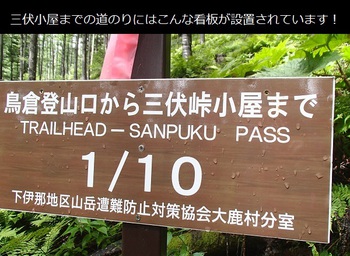

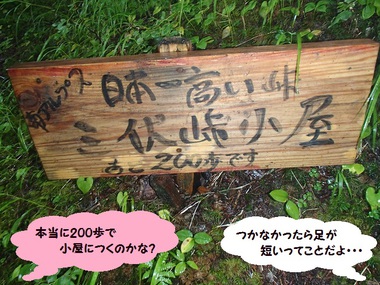

とうとう最後の看板だ

あれほど無表情・無言で登り続けた

ひとしさんにも笑顔が戻った

やっとここまでこれました

あ゛~ 大変だった

折れた心復活

ところが

さっきまで霧状だった雨は本降りとなり

カッパを着なければいられない

雨でしとった登山道

1・2・3・4・5・6・7・8・・・

・・・・・・・200!

小屋に到着

すばらしい!

ちがこさんの足の長さは標準ってことだよ

そうゆーことにしよう

小屋の前には花畑

でもスルー

雨ひどいもんね

大急ぎで小屋前の屋根のある場所に避難

先客のパーティーが ぼそぼそ話していた

もう15分待って小雨にならなかったら

テン泊はやめて素泊にしませんか?

そうだねぇー

雨だとテントは大変

特に後片付け

だよねぇー

明日だって雨ひどいかも

もう濡れるのいやだし

やっぱ素泊にしますか

賛成!

こんな会話を耳にしてしまうと

気持ちが萎えてくる

これからテント張るってのにヤメてくれー

どうする ひとしさん?

え?

どうするってテントでしょ

やっぱね

小屋で受け付けを済ませると

雨がザーザー降る中 テン場へ移動

しばしウロウロと雨の中

設営地を物色

ここにき~めたっと♪

雨降る中 ひとしさんはテントを張り

ちがこさんはテント内で濡れたザックや

荷物を手際よく片づける

15分以内ですべて完了

初めての雨テントの割に上出来

ようやくテントに落ち着いたものの

外で夕食準備などできるわけもなく

テントの中で夕食

バラバラ バラバラ

ザザー ザザー

テントに落ちる雨の強さは風こそないものの

今までに経験したことのないレベルに達した

まるでゲリラ豪雨みたいですね

テントが流されたらどうしよう

確かに・・・

雨は濁流のように階段状のテン場を流れ下り

取り残された中州みたいな場所にテントを張った

水没する可能性はある

ヤバいじゃん

早めに小屋に避難した方がいいんじゃない?

いいの

テントがヨットになったら避難するよ

なんとかなるっしょ

テントがヨットになりそうになった経験 は

過去にもある

別の意味で違うヨットだけど

テント内に侵入する雨水を考慮し

できるだけ荷物が濡れないようにしたものの

夜を持ち越すことができるのだろうか?

明日 山頂まで行くんですか?

天気がこれじゃ~ねぇ~

雨ひどかったらスパっと諦めよう

リベンジってことで

よかったぁー

気が楽になりました

ちがこさんのことだから絶対行くと言うんじゃないかと思ってました

おやすみですぅー

その夜のこと

その夜のこと

ちがこさんは 普段なら聞こえないものが

聞こえてしまったらしい・・・

必見! 初秋の怪談

5時間続いた豪雨

0時を過ぎるとピタリとやんだ

翌朝テントから顔を出した ひとしさんが言った

☆が出てますぅ

こりゃ 行くっきゃないね

山の神は どうやら

ひとちがに味方してるみたいだよ

後編に続く

後編に続く

初体験! 雨テント

塩見岳

(赤石山脈北部エリア)

全山行 420回

塩見岳の情報はこちら

塩見岳の情報はこちら

標高 三伏峠 2580m

天気

晴れ・

晴れ・ 雨

雨山行時間 4時間

〈コース〉

初日:鳥倉駐車場(12:00)-登山口(12:40)-コル-

豊口山分岐-三伏峠・テン場(4:00)

雨は濁流のように階段状のテン場を流れ下り

取り残された中州みたいな場所にテントを張った

水没する可能性はある

前編

今年の夏は週末になると

お天気があまりよろしくない

8月はお天気にふりまわされて

ろくに山を登っていない現実

これじゃいかん

ということで 不安定な天気承知で

百名山を目指すことにした

松川インターから約1時間半

鳥倉登山口に昼に到着

本日は三伏峠にテントを張る

この時期の鳥倉駐車場は土日ともなれば

恐ろしい混雑が予想された

しかぁ~し お天気が悪いためか車は超少ない

ラッキー♪

よかったですぅー

車停める場所が確保できて

ひとちがと同じように三伏峠を

今日の目的地とする登山者が次々と出発していく

みんなザックが小さいのは何故?

テン泊する人あんまりいないのかな?

マケジとひとちがも登山届を提出した後

どでかいザックを背負いゲートから鳥倉林道に突入した

いってみよう

お盆の不摂生のせいか身体が重い

ザックの重みが落ちた筋肉に堪える

30分は歩かなきゃいけない舗装路の林道は

山を巻きゆるやかに続く

ずんずん無言で先を歩く ひとしさん

このパターン

辛い状態に時に発症するよね

ねぇ 大丈夫?

後方から声をかけても

うんとも すんとも言わない

おい 無視かい?

いいもん いいもん

相手にしてくれないので

林道沿いに咲く花たちを撮影することにした

不安定な天気とはいえ ありがたいことに

まだ おてんとさんは頭の上で機嫌がいい

喉が渇くほどの暑さでもなく快適

秋は刻々と進んでいる

荒い息使いの ひとしさんとは対照的に

ちがこさんはウロウロと林道を歩きまわる

林道っていっても

山の花が意外とたくさんあるよね

パチ パチ パチ

いつの間にか ひとしさんの姿はない

待ってよぉ~っ

そのころ ひとしさんは前を歩きながら

心の中で格闘していた

あ~ぁ ザックやたら重いですぅ

いったい ちがこさん何を入れてきたのかな?

山支度は ほとんど ちがこさんにおまかせの

ひとしさんゆえ いったいザックに何が詰め込まれて

いるのかさえわからない状況

あ~ 辛い 重すぎる

心が折れていく・・・

ポキ ポキ ポキ

も もう帰りたい

天気もあまりよくないし

ポキ ポキ ポキ

まだ林道だよ ひとち

そんなんで峠まで登れるの?

ポ キ

わかりませ~ん

天窓橋から見えた景色

雨雲が早いか

ひとちがが峠まで登るのが早いか

そんな状況下 ひとしさんのペースは

上がることもなく

相変わらず

折れ続ける心

登山口に到着

ここからが本番だ

登山道に入ると山は白く煙っていた

霧が立ち込め幻想的な景色が広がる

シダが群生し しばらく登ると

紫色の花の花畑が目の前に

心と身体に余裕のない ひとしさんは

ただひたすら無言でザックと戦っていた

くそー くそー

ひとりうかれポンチキで花の撮影やら

キョロキョロと山の景色を眺め

楽しんでいるのは ちがこさん

久しぶりの山歩き

展望がなくってもいいんだぁー

山はいいねぇ~

のん気だね ちがこさん

ひとち 死にそうだよ

ありゃ そう

あまり整備がいきとどいていない

急登の歩きにくい登山道とは違い

ゆるやかな歩きやすいコースは快適だ

それでも4/10あたりにくると

木橋が待ち構えていた

まるでビーバーの巣のように

細い丸太を積み重ねたような木橋は

なんとも足場が悪く 心もとない

サイドにつけられた手すりだって

力入れたら外側に折れちゃうんじゃないかと

出した手を思わずひっこめたほど

ようやく道のり半分を過ぎた

にゃ?

まだ橋があるよ

トポトポと水の溜まる音

駐車場から2時間半

重い水を背負わなくてもここで水は調達できる

ごめん

重いザックの中身半分は

水だったわけね

山を巻くように木橋状のコースが続く

バランスとってしっかり歩いてね

ほ~ら 危ないったら

それほど高度感はないものの

できれば落ちたくはない

豊口山分岐

こちらのコースにも興味はあったものの

「通行止め」期間が長く あえて選択しなかった

とうとう最後の看板だ

あれほど無表情・無言で登り続けた

ひとしさんにも笑顔が戻った

やっとここまでこれました

あ゛~ 大変だった

折れた心復活

ところが

さっきまで霧状だった雨は本降りとなり

カッパを着なければいられない

雨でしとった登山道

1・2・3・4・5・6・7・8・・・

・・・・・・・200!

小屋に到着

すばらしい!

ちがこさんの足の長さは標準ってことだよ

そうゆーことにしよう

小屋の前には花畑

でもスルー

雨ひどいもんね

大急ぎで小屋前の屋根のある場所に避難

先客のパーティーが ぼそぼそ話していた

もう15分待って小雨にならなかったら

テン泊はやめて素泊にしませんか?

そうだねぇー

雨だとテントは大変

特に後片付け

だよねぇー

明日だって雨ひどいかも

もう濡れるのいやだし

やっぱ素泊にしますか

賛成!

こんな会話を耳にしてしまうと

気持ちが萎えてくる

これからテント張るってのにヤメてくれー

どうする ひとしさん?

え?

どうするってテントでしょ

やっぱね

小屋で受け付けを済ませると

雨がザーザー降る中 テン場へ移動

しばしウロウロと雨の中

設営地を物色

ここにき~めたっと♪

雨降る中 ひとしさんはテントを張り

ちがこさんはテント内で濡れたザックや

荷物を手際よく片づける

15分以内ですべて完了

初めての雨テントの割に上出来

ようやくテントに落ち着いたものの

外で夕食準備などできるわけもなく

テントの中で夕食

バラバラ バラバラ

ザザー ザザー

テントに落ちる雨の強さは風こそないものの

今までに経験したことのないレベルに達した

まるでゲリラ豪雨みたいですね

テントが流されたらどうしよう

確かに・・・

雨は濁流のように階段状のテン場を流れ下り

取り残された中州みたいな場所にテントを張った

水没する可能性はある

ヤバいじゃん

早めに小屋に避難した方がいいんじゃない?

いいの

テントがヨットになったら避難するよ

なんとかなるっしょ

テントがヨットになりそうになった経験 は

過去にもある

別の意味で違うヨットだけど

テント内に侵入する雨水を考慮し

できるだけ荷物が濡れないようにしたものの

夜を持ち越すことができるのだろうか?

明日 山頂まで行くんですか?

天気がこれじゃ~ねぇ~

雨ひどかったらスパっと諦めよう

リベンジってことで

よかったぁー

気が楽になりました

ちがこさんのことだから絶対行くと言うんじゃないかと思ってました

おやすみですぅー

その夜のこと

その夜のこと

ちがこさんは 普段なら聞こえないものが

聞こえてしまったらしい・・・

必見! 初秋の怪談

5時間続いた豪雨

0時を過ぎるとピタリとやんだ

翌朝テントから顔を出した ひとしさんが言った

☆が出てますぅ

こりゃ 行くっきゃないね

山の神は どうやら

ひとちがに味方してるみたいだよ

後編に続く

後編に続く

2014年09月01日

初秋の怪談・・・

2014/08/30

テン場の幽霊さん?

あなたは山でこんな経験ありますか?

見えない何かを感じたこと

その日の夜 テントに叩きつける雨は

益々ひどくなっていった

バケツの水をひっくり返したような

雨の重みがテントにのしかかる

テントがペシャンコになるかも

あわや ひとちが危機一髪か

そんなことを 考えながら

シュラフに深々と潜り込む

雨で冷えた身体がまだ冷たい

それにしても ひどい どしゃぶり

ちがこさんの天気予報では

こんなに雨が降るはずなかったんだけどな

山の天気は予想外

雨音に混じって何か違う音が聞こえる

何の音かな?

しばらく じっと耳を澄ませ

雨音以外の音が何なのか確かめた

おかしい

んなわけないのに

横で疲れきった ひとしさんは

グーグーいびきをかいて眠っている

テントから顔出して確かめたら

雨でびちょ濡れになりそうだし

気になる 気になる 気になる・・・

眠れない 眠れない 眠れない 眠れない

眠れない 眠れない 眠れない 眠れない

うーん やっぱり眠れない

暗やみの中で ひとしさんに

そっと声をかけてみた

ひとしさん?

起きてる?

ふが

何ですか?

寝るの早いね

もう いびきかいてたよ

え?

私 いびきしてました?

で 何ですか?

あのさー

音がするんだけどね・・・

何の音ですか?

たぶん動物でもなく

人でもない・・・

え゛

じゃ いったい何ですか?

この日 小屋の裏側のテン場に

ひとちが以外のテントは三張しかなかった

天気のいい土日なら 混み合うテン場だけど

雨がガンガン降ってるからテントは少ない

ケチな ひとちがといえば

ここまで重たいザックを上げた以上 小屋泊など

選択するわけがなく 雨がガンガン降る中

大急ぎ 突貫工事で移動式住宅を建築した

テントを立てたのは階段状になっている

テン場の一番下から三番目の段

テン場の横につけられた登山道から入った

二つ目のスペースだ

どこにテントを張っても水たまりの中に

テントを張ることには変わりはないけど

できるだけ被害の少ない場所に張ったつもり

どしゃぶりのため 一端テントに入ったら

外に出るのは ほぼ不可能で

トイレに行きたくても小降りになるまで

がまんしなきゃいけない状況

たぶんこの先テントが増えることはないだろう

と 正直思った

テントに入ってからすでに三時間

外は暗闇

もしテン泊の人や小屋泊の人が近くにくれば

ヘッデンの明かりでチラチラとわかるはず

しかし そんな光はなく

テン場は暗やみの世界だ

なのに ちがこさんは感じるのだ

いるはずのない人の気配

で いったい何が聞こえるんですか?

うんとね

うちのテントの二つ下 一番下のスペースにね

いるわけよ

だから いったい何がいるんですか?

ハッ ハッ

ハッ ハッ

ハッ

って雨音に混じって人の荒い息使いと

ペチャペチャ テン場の中を歩き回る足音

幽霊さんかな?

え゛

それと横の登山道を小屋方向に階段を登っていく

登山靴のガボガボした音

大きなサイズの山靴みたいだよ

幽霊さんだと思うよ・・・

え゛

たぶん どっちも山の人みたいだけど

生きてる人じゃないことは確かだと思う

山で遭難とかして亡くなった人じゃないかな

え゛ ー

本当に聞こえるんですか?

うん

ちがこさんは どっちらかというと

そーゆーのに敏感ぢゃない

でもね 今夜は何故だか聞こえるのだ

・・・・・

大丈夫だよ

悪さするような人たちじゃなさそうだし

きっと混み合ったテン場には出ずらいとか?

今夜はどしゃぶりで人も少ないから

たまたま出てきたとか?

そうゆーもんですかね

それっきり ひとしさんは黙ってしまった

気になりつつも ひとしさんに話したので満足

早くテントを張る場所が決まればいいね

なんて思いながらいつの間にか深い眠りに入った

この話

信じるも信じないもあなた次第

真実が知りたければ どしゃぶりの日 このテン場に

テントを張って確かめてみるべし

次回はこの時の山歩きのブログだよ

初体験 どしゃぶりテントのお話

どこに行ったかは次回のお楽しみ♪

テン場の幽霊さん?

あなたは山でこんな経験ありますか?

見えない何かを感じたこと

その日の夜 テントに叩きつける雨は

益々ひどくなっていった

バケツの水をひっくり返したような

雨の重みがテントにのしかかる

テントがペシャンコになるかも

あわや ひとちが危機一髪か

そんなことを 考えながら

シュラフに深々と潜り込む

雨で冷えた身体がまだ冷たい

それにしても ひどい どしゃぶり

ちがこさんの天気予報では

こんなに雨が降るはずなかったんだけどな

山の天気は予想外

雨音に混じって何か違う音が聞こえる

何の音かな?

しばらく じっと耳を澄ませ

雨音以外の音が何なのか確かめた

おかしい

んなわけないのに

横で疲れきった ひとしさんは

グーグーいびきをかいて眠っている

テントから顔出して確かめたら

雨でびちょ濡れになりそうだし

気になる 気になる 気になる・・・

眠れない 眠れない 眠れない 眠れない

眠れない 眠れない 眠れない 眠れない

うーん やっぱり眠れない

暗やみの中で ひとしさんに

そっと声をかけてみた

ひとしさん?

起きてる?

ふが

何ですか?

寝るの早いね

もう いびきかいてたよ

え?

私 いびきしてました?

で 何ですか?

あのさー

音がするんだけどね・・・

何の音ですか?

たぶん動物でもなく

人でもない・・・

え゛

じゃ いったい何ですか?

この日 小屋の裏側のテン場に

ひとちが以外のテントは三張しかなかった

天気のいい土日なら 混み合うテン場だけど

雨がガンガン降ってるからテントは少ない

ケチな ひとちがといえば

ここまで重たいザックを上げた以上 小屋泊など

選択するわけがなく 雨がガンガン降る中

大急ぎ 突貫工事で移動式住宅を建築した

テントを立てたのは階段状になっている

テン場の一番下から三番目の段

テン場の横につけられた登山道から入った

二つ目のスペースだ

どこにテントを張っても水たまりの中に

テントを張ることには変わりはないけど

できるだけ被害の少ない場所に張ったつもり

どしゃぶりのため 一端テントに入ったら

外に出るのは ほぼ不可能で

トイレに行きたくても小降りになるまで

がまんしなきゃいけない状況

たぶんこの先テントが増えることはないだろう

と 正直思った

テントに入ってからすでに三時間

外は暗闇

もしテン泊の人や小屋泊の人が近くにくれば

ヘッデンの明かりでチラチラとわかるはず

しかし そんな光はなく

テン場は暗やみの世界だ

なのに ちがこさんは感じるのだ

いるはずのない人の気配

で いったい何が聞こえるんですか?

うんとね

うちのテントの二つ下 一番下のスペースにね

いるわけよ

だから いったい何がいるんですか?

ハッ

ハッ

ハッ ハッ

ハッ

って雨音に混じって人の荒い息使いと

ペチャペチャ テン場の中を歩き回る足音

幽霊さんかな?

え゛

それと横の登山道を小屋方向に階段を登っていく

登山靴のガボガボした音

大きなサイズの山靴みたいだよ

幽霊さんだと思うよ・・・

え゛

たぶん どっちも山の人みたいだけど

生きてる人じゃないことは確かだと思う

山で遭難とかして亡くなった人じゃないかな

え゛ ー

本当に聞こえるんですか?

うん

ちがこさんは どっちらかというと

そーゆーのに敏感ぢゃない

でもね 今夜は何故だか聞こえるのだ

・・・・・

大丈夫だよ

悪さするような人たちじゃなさそうだし

きっと混み合ったテン場には出ずらいとか?

今夜はどしゃぶりで人も少ないから

たまたま出てきたとか?

そうゆーもんですかね

それっきり ひとしさんは黙ってしまった

気になりつつも ひとしさんに話したので満足

早くテントを張る場所が決まればいいね

なんて思いながらいつの間にか深い眠りに入った

この話

信じるも信じないもあなた次第

真実が知りたければ どしゃぶりの日 このテン場に

テントを張って確かめてみるべし

次回はこの時の山歩きのブログだよ

初体験 どしゃぶりテントのお話

どこに行ったかは次回のお楽しみ♪

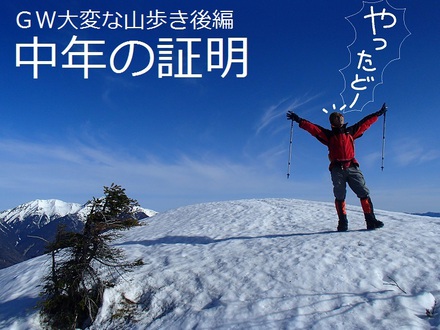

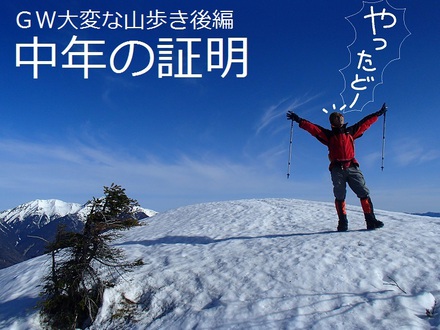

2014年07月30日

中年の証明♪ Ⅲ

2014/07/26

大変な山歩き第三弾!

鋸岳

(赤石山脈北部エリア)

全山行 418回

鋸岳の情報はこちら

鋸岳の情報はこちら

中年の証明Ⅰはこちら

中年の証明Ⅰはこちら

中年の証明Ⅱはこちら

中年の証明Ⅱはこちら

標高 鋸岳 第一高点 2685m

天気 晴れ

晴れ

山行時間 14時間

〈コース〉戸台駐車場(4:30)-白岩堤防-角兵衛沢案内板-一合目-

大岩下ノ岩小屋-角兵衛沢ノ頭-第一高点(12:30-1:00)-ピストンで駐車場(6:30)

我が家のトイレのカレンダーには

こんな文句が書かれている

山や壁が与えられると

つい嬉しくなる

これを乗り越えたら

どんな幸せが待っているのかと

幸せって何だろ?

真夜中12時半

真夜中12時半

二人同時に目が覚めた

少し早いですけど出発しますか?

うん

先週は あまり体調もすぐれなかったため

大変な山シリーズはお休みした

ホントのこと言うと

前回 笹山の山頂でぶっ倒れた ので

またあの時と同じ状態になるんじゃないかと

気が進まなかったのも事実

そんなこと言っちゃおれん

気を引き締め対策を練ることに

前回は ひとしさんに「お酒が悪いんですぅ」って

無理やり休肝日を作らされた

それも週に二日

素直に従ったものの ちがこさん的には

どう考えてもお酒より 山で摂取する物が

足りないからだと思えて仕方ない

そこで今回は ポカリスエット・飲用ゼリー・

塩分補給のためのタブレットなどを準備し万全を期す

これでよし

戸台までは運転手のひとしさんには申し訳ないが

フガフガしながらの3時間半

ようやく夜が明けたころ

たくさんの乗用車が待機している戸台口へ

スゴイですね

これって北沢峠にバスで入る人たちの車ですよね

うん

あたしたちは 近くの駐車場から

歩きだから問題ないよ

大丈夫ですか?

ちゃんと駐車場あるんでしょうね?

うじゃうじゃと会話しながら

細くなった道を河原方向へ下った

戸台の駐車場は河原の一部みたいだ

車は数台停まっているのみ

実に静か

監視小屋の看板には山に入る注意が書かれ

今日登る山が一般路ではないことを強調している

そんなに危険なんですか?

山調べをしていない ひとしさん不安そう

戸台川の河原からは山が

じっとこちらを見ているように見えた

こいや ひとちが

山との戦いが今始まる

鎖のかけられたポールの横を通過

しばらくは未舗装のフラットな車道を歩く

頭痛い

ゲボゲボ・・・

久しぶりの早起きのためか

あまり体調がすぐれない ちがこさん

出がけに ひとしさんに言われたこと

体調が悪いのに無理に登っても

途中で下山することになり兼ねません

自分の足で登って下山できないなら

最初から行かない方がいいですよ

なんて冷たいおじさん

じゃなかった 愛するマイダーリン

ちがこさんだって好きで

体調不良になるわけじゃない

いいもん

頭痛薬飲んだからすぐによくなるもん

強情だねぇ~

ひとちは心配してるんだよ

わかってるしぃー

鋸岳は 北沢峠までバスでアクセスし

甲斐駒経由で鋸に移動し下山するパターンが多い

一泊二日山行

日帰りのピストンや周遊で別コースから

下る人は少ないみたいだ

2時間以上も延々と足場の悪い河原を歩く

蛇行して流れる川を右に左にと何度も渉渡し

角兵衛沢の登山口まで歩くってのは

帰路の駐車場までの同じ河原歩きを考えると

気持ちが萎えてくるのもウソじゃない

ちゃんとした登山道があるわけでもない河原を

延々と歩き続けるわけだから

ようやく角兵衛沢の入口に到着

最後の渉渡

が 簡単にはいかない

意外と川幅があるのと 流れが速いのと

ハマればふくらはぎくらいの水位ときた

さ~てとどうする

ひとちが?

しばし ひとしさんは周辺を物色

なんとか渡れるポイントを探ってみたものの

やっぱり無理がある

同時期に出発した単独のお姉さんは

ささっと準備してきた川用のブーツに履き替え

颯爽と川を渡って行った

同時期に出発したおじさんもいたが

渉渡に失敗したのか 渡った先で荷物を広げ

水没した中身の整理中?

(このおじさんはその後 そのまま敗退したようです )

)

じゃ 行きますよ

そう言うと ひとしさんは飛んだ

片足若干突っ込んだものの

なんとか渉渡成功

やるじゃん ひとち

まあね

次は ちがこさんの番です

思いっきり飛んで下さい

思い出してしまった笊の沢

これから山登りが始まるのに

水槽みたいにグジュグジュの山靴で

山を登るわけにはいかん

でも 渡るの無理そう

ということで 少しでも水位が下がるように

大きな石を何度も運んでとび石を作ることにした

いつまでも作っているわけにいかないので

意を決して とび石に乗っかった

ずる

ボテ

足を乗せたとたん 積んだはずの石は崩れ

見事に水の中に足を突っ込んだ

最初っから水の中に

足突っ込めばよかったね

うるさい

沢を渡りすぐ山にとりつく

入口付近にはこのような看板

枯葉が積もっている山はやや不明瞭

その上 薄暗いときた

赤テープを追って登ること数分

途中 道を見失いウロウロすること数分

タイムロスはあったものの

無事正規ルートにのった

山を登り始めたころ 頭痛薬が効いたのか

すっかり 体調がよくなり元気に山を登っていく

うが うが

うが うが

うが

今日は 調子いいや

体調不良にならないように

気をつけよぉ~っと

振り返って驚いた

ひとしさんが遠い

ノロノロと苦しそうに山を登ってくる

ありゃ? どうしたの?

具合わるい??

心臓がバクバクして苦しいですぅ

出だしだから仕方ないか

と最初は思った

ところが いつもの十八番症状が

ゲボゲボ

おえーっ

よっぽど苦しいのかな?

ちがこさん荷物少し持ってあげなよ

2リットルのポカリが ちがこさんの

ザックに移動した

陽があたらない山でも登りは暑い

ダラダラ流れ落ちる汗と戦いながら

水分補給を欠かさず ひたすら登る

心の中で思った

出だしに言われた言葉

そのまんま返してやるわ!

うはは!!

とはいえ 苦しいのは可哀想

これからもっと大変なのに大丈夫なんだろうか?

シャクナゲの林を通過

右手側に大きなガレ場が見えた

角兵衛沢のガレ

角兵衛沢のガレ

目の前に巨大な岩の壁が現れた

大岩下ノ岩小屋があるという岩壁だ

登山道から外れ 少し下った場所に

テントを張る場所と水場があるそうだが

今日は日帰り強行なので素通り

ようやく樹林帯が終わり

やや荷物が軽くなったせいか

ひとしさんも元気になってきた

ヘルメット装着

このガレ場は崩れやすく

手や足をかけた場所はそのまま崩れてしまう

赤ちゃんの頭ほどの石から 座布団級の石が

不安定に何層も積み重なり どうやって登って

いいのかわからない

見ているだけじゃ登れないので

ともかく登れそうな場所を探して登るしかない

一歩進めば 二歩分崩れ

三歩進めば 六歩分崩れ

なんじゃい

ちっとも前に進まないじゃん

だから2時間半もかかるんだね

そうみたいですぅ

振り返ると西側の景色が開けていた

ともかく登りにくいガレ場

ガラ ガラ ガラ ガラ

大きくガレが崩れる音が山に鳴り響いた

下ってきた登山者がラークさせた音

このガレ場の石は

すべてが浮石

と想像していただきたい

ガレ場には赤テープは ほとんどなく

正しいコースっていうのはない

石をラークさせないようにしなきゃいけない上

他の登山者が落とす石から身を守るためにも

ヘルメットは必需品

なるべく登山者とかぶらないコースをとって

危険回避するしかないので注意

細かいザレ場のような場所は悲惨で

四つん這いにならないと登れない

なんとかなんないのかね?

なんともならんのよ

雲がわいてきた

こっちに来ますよ

山頂までガスが早いか?

ひとちがが早いか?

こんな赤ペンキを見つけると

当たりくじを引いたみたいな幸せな気分になれる

そりゃ ちがこさんだけだよ

ありゃ? そう?

ガレ場の横移動はもっと大変

身動きがとれないほど

ガレが崩れていく

ようやく青い空が近づき

ガレ場も終盤かと思われた

そして目の前には

見上げると目がまわりそう

ひとちも続け!

おー

とうとう角兵衛沢のガレ場を登りきった

ガレ場の登りで 変な所に力が入ったためか

手足すべてのパーツがヨレヨレ

最後の力をふりしぼって

第一高点の最後の登りを進んでいく

が ここはナイフリッジ

右側は大きく崖になっている

左は低木があるので身体を寄せて

稜線から落ちないように注意

細い稜線は雨風の強い日や雪なら

更に怖さは倍増するに違いない

くわばら くわばら

とうとう念願の山頂に

登りに費やした7時間半

実に大変な山であった

誰もいない山頂

二人で登れた喜びを分かち合う

気が付けば こんなに高い場所

難山として渋っていた山のピークに

今立つことができた

で 景色はどうなの?

ガスに負けた

ガスがなければ360度の大パノラマの

はずなんだけどね・・・

本来なら第二高点経由で下山したいけど

時間的にも体力的にも これが限界

いいんですぅ ここまでで

まだまだ遊んでいたい所だけど

下山にも時間がかかるので

そろそろおいとますることに

ピークを下り始めると ガスのヤローは

意地悪にも山頂付近から通過していった

すきっと出た青空と景色を楽しみながら

角兵衛沢ノ頭に戻る

さ~てと

大変なガレ場を今度は下らなきゃいかん

足をおけば崩れすっこける

こーゆー場合は三点確保ではなく

お尻も含めて五点確保

下から登ってくる登山者がいないことを

確認しながらゆっくりと下るしかない

それでも容赦なく岩はラークし

恐ろしい音をたてながらゴロゴロと落ちていくのだ

ちょっと気を抜けば

まるでガレ場のすべり台みたいなことになる

ヤバい ヤバい

口から出るのはこの言葉のみ

ガレ場の脇に生えている木も

申し訳ないが利用させてもらう

それでも留まることを知らないガレ場

ガラ ガラ ガラ

ガレ場の傾斜が落ち着いたころ

ようやく立って歩くことができた

大岩から 暗い樹林帯に突入

朝 必死で登った道は

ガレ場を下った後の足に優しかった

それでも延々と下る登山道は尋常なく長く

下っても下っても時間がかかる

4時をまわったころ ようやく戸台川に出た

川岸ではテントを張った登山者が数名

ひとちがが下って行くと

これから帰るの?

日帰り?

よくやるねー

と一言

帰りの渉渡ポイントは浅瀬を選んで

一気に渡ることにした

ちがこさん?

ジャブジャブ

川を渡って一息

登った山を下から眺めた

ここまででも 十分ヘロヘロだったけど

歩かにゃ帰れん ということで

河原を延々と歩いたよ

陽も沈みかけたころ

駐車場まで歩ききることができた

山梨百名山・三難山

すべて登頂

山や壁が与えられると

つい嬉しくなる

これを乗り越えたら

どんな幸せが待っているのかと

答えは 達成感

幸せってこのことかな?

ひとりで心の中で笑った

この日の立ち寄り湯はこちら

この日の立ち寄り湯はこちら

高遠温泉 さくらの湯

ちょっとカルキ臭いけど泉質は悪くない温泉だよ

翌日・・・

笊の時よりはマシだけど

筋肉痛で 変な動きになってる ひとちががいた

大変な山歩き第三弾!

鋸岳

(赤石山脈北部エリア)

全山行 418回

鋸岳の情報はこちら

鋸岳の情報はこちら

中年の証明Ⅰはこちら

中年の証明Ⅰはこちら

中年の証明Ⅱはこちら

中年の証明Ⅱはこちら

標高 鋸岳 第一高点 2685m

天気

晴れ

晴れ山行時間 14時間

〈コース〉戸台駐車場(4:30)-白岩堤防-角兵衛沢案内板-一合目-

大岩下ノ岩小屋-角兵衛沢ノ頭-第一高点(12:30-1:00)-ピストンで駐車場(6:30)

我が家のトイレのカレンダーには

こんな文句が書かれている

山や壁が与えられると

つい嬉しくなる

これを乗り越えたら

どんな幸せが待っているのかと

幸せって何だろ?

真夜中12時半

真夜中12時半

二人同時に目が覚めた

少し早いですけど出発しますか?

うん

先週は あまり体調もすぐれなかったため

大変な山シリーズはお休みした

ホントのこと言うと

前回 笹山の山頂でぶっ倒れた ので

またあの時と同じ状態になるんじゃないかと

気が進まなかったのも事実

そんなこと言っちゃおれん

気を引き締め対策を練ることに

前回は ひとしさんに「お酒が悪いんですぅ」って

無理やり休肝日を作らされた

それも週に二日

素直に従ったものの ちがこさん的には

どう考えてもお酒より 山で摂取する物が

足りないからだと思えて仕方ない

そこで今回は ポカリスエット・飲用ゼリー・

塩分補給のためのタブレットなどを準備し万全を期す

これでよし

戸台までは運転手のひとしさんには申し訳ないが

フガフガしながらの3時間半

ようやく夜が明けたころ

たくさんの乗用車が待機している戸台口へ

スゴイですね

これって北沢峠にバスで入る人たちの車ですよね

うん

あたしたちは 近くの駐車場から

歩きだから問題ないよ

大丈夫ですか?

ちゃんと駐車場あるんでしょうね?

うじゃうじゃと会話しながら

細くなった道を河原方向へ下った

戸台の駐車場は河原の一部みたいだ

車は数台停まっているのみ

実に静か

監視小屋の看板には山に入る注意が書かれ

今日登る山が一般路ではないことを強調している

そんなに危険なんですか?

山調べをしていない ひとしさん不安そう

戸台川の河原からは山が

じっとこちらを見ているように見えた

こいや ひとちが

山との戦いが今始まる

鎖のかけられたポールの横を通過

しばらくは未舗装のフラットな車道を歩く

頭痛い

ゲボゲボ・・・

久しぶりの早起きのためか

あまり体調がすぐれない ちがこさん

出がけに ひとしさんに言われたこと

体調が悪いのに無理に登っても

途中で下山することになり兼ねません

自分の足で登って下山できないなら

最初から行かない方がいいですよ

なんて冷たいおじさん

じゃなかった 愛するマイダーリン

ちがこさんだって好きで

体調不良になるわけじゃない

いいもん

頭痛薬飲んだからすぐによくなるもん

強情だねぇ~

ひとちは心配してるんだよ

わかってるしぃー

鋸岳は 北沢峠までバスでアクセスし

甲斐駒経由で鋸に移動し下山するパターンが多い

一泊二日山行

日帰りのピストンや周遊で別コースから

下る人は少ないみたいだ

2時間以上も延々と足場の悪い河原を歩く

蛇行して流れる川を右に左にと何度も渉渡し

角兵衛沢の登山口まで歩くってのは

帰路の駐車場までの同じ河原歩きを考えると

気持ちが萎えてくるのもウソじゃない

ちゃんとした登山道があるわけでもない河原を

延々と歩き続けるわけだから

ようやく角兵衛沢の入口に到着

最後の渉渡

が 簡単にはいかない

意外と川幅があるのと 流れが速いのと

ハマればふくらはぎくらいの水位ときた

さ~てとどうする

ひとちが?

しばし ひとしさんは周辺を物色

なんとか渡れるポイントを探ってみたものの

やっぱり無理がある

同時期に出発した単独のお姉さんは

ささっと準備してきた川用のブーツに履き替え

颯爽と川を渡って行った

同時期に出発したおじさんもいたが

渉渡に失敗したのか 渡った先で荷物を広げ

水没した中身の整理中?

(このおじさんはその後 そのまま敗退したようです

)

)

じゃ 行きますよ

そう言うと ひとしさんは飛んだ

片足若干突っ込んだものの

なんとか渉渡成功

やるじゃん ひとち

まあね

次は ちがこさんの番です

思いっきり飛んで下さい

思い出してしまった笊の沢

これから山登りが始まるのに

水槽みたいにグジュグジュの山靴で

山を登るわけにはいかん

でも 渡るの無理そう

ということで 少しでも水位が下がるように

大きな石を何度も運んでとび石を作ることにした

いつまでも作っているわけにいかないので

意を決して とび石に乗っかった

ずる

ボテ

足を乗せたとたん 積んだはずの石は崩れ

見事に水の中に足を突っ込んだ

最初っから水の中に

足突っ込めばよかったね

うるさい

沢を渡りすぐ山にとりつく

入口付近にはこのような看板

枯葉が積もっている山はやや不明瞭

その上 薄暗いときた

赤テープを追って登ること数分

途中 道を見失いウロウロすること数分

タイムロスはあったものの

無事正規ルートにのった

山を登り始めたころ 頭痛薬が効いたのか

すっかり 体調がよくなり元気に山を登っていく

うが

うが

うが うが

うが

今日は 調子いいや

体調不良にならないように

気をつけよぉ~っと

振り返って驚いた

ひとしさんが遠い

ノロノロと苦しそうに山を登ってくる

ありゃ? どうしたの?

具合わるい??

心臓がバクバクして苦しいですぅ

出だしだから仕方ないか

と最初は思った

ところが いつもの十八番症状が

ゲボゲボ

おえーっ

よっぽど苦しいのかな?

ちがこさん荷物少し持ってあげなよ

2リットルのポカリが ちがこさんの

ザックに移動した

陽があたらない山でも登りは暑い

ダラダラ流れ落ちる汗と戦いながら

水分補給を欠かさず ひたすら登る

心の中で思った

出だしに言われた言葉

そのまんま返してやるわ!

うはは!!

とはいえ 苦しいのは可哀想

これからもっと大変なのに大丈夫なんだろうか?

シャクナゲの林を通過

右手側に大きなガレ場が見えた

角兵衛沢のガレ

角兵衛沢のガレ目の前に巨大な岩の壁が現れた

大岩下ノ岩小屋があるという岩壁だ

登山道から外れ 少し下った場所に

テントを張る場所と水場があるそうだが

今日は日帰り強行なので素通り

ようやく樹林帯が終わり

やや荷物が軽くなったせいか

ひとしさんも元気になってきた

ヘルメット装着

このガレ場は崩れやすく

手や足をかけた場所はそのまま崩れてしまう

赤ちゃんの頭ほどの石から 座布団級の石が

不安定に何層も積み重なり どうやって登って

いいのかわからない

見ているだけじゃ登れないので

ともかく登れそうな場所を探して登るしかない

一歩進めば 二歩分崩れ

三歩進めば 六歩分崩れ

なんじゃい

ちっとも前に進まないじゃん

だから2時間半もかかるんだね

そうみたいですぅ

振り返ると西側の景色が開けていた

ともかく登りにくいガレ場

ガラ ガラ ガラ ガラ

大きくガレが崩れる音が山に鳴り響いた

下ってきた登山者がラークさせた音

このガレ場の石は

すべてが浮石

と想像していただきたい

ガレ場には赤テープは ほとんどなく

正しいコースっていうのはない

石をラークさせないようにしなきゃいけない上

他の登山者が落とす石から身を守るためにも

ヘルメットは必需品

なるべく登山者とかぶらないコースをとって

危険回避するしかないので注意

細かいザレ場のような場所は悲惨で

四つん這いにならないと登れない

なんとかなんないのかね?

なんともならんのよ

雲がわいてきた

こっちに来ますよ

山頂までガスが早いか?

ひとちがが早いか?

こんな赤ペンキを見つけると

当たりくじを引いたみたいな幸せな気分になれる

そりゃ ちがこさんだけだよ

ありゃ? そう?

ガレ場の横移動はもっと大変

身動きがとれないほど

ガレが崩れていく

ようやく青い空が近づき

ガレ場も終盤かと思われた

そして目の前には

見上げると目がまわりそう

ひとちも続け!

おー

とうとう角兵衛沢のガレ場を登りきった

ガレ場の登りで 変な所に力が入ったためか

手足すべてのパーツがヨレヨレ

最後の力をふりしぼって

第一高点の最後の登りを進んでいく

が ここはナイフリッジ

右側は大きく崖になっている

左は低木があるので身体を寄せて

稜線から落ちないように注意

細い稜線は雨風の強い日や雪なら

更に怖さは倍増するに違いない

くわばら くわばら

とうとう念願の山頂に

登りに費やした7時間半

実に大変な山であった

誰もいない山頂

二人で登れた喜びを分かち合う

気が付けば こんなに高い場所

難山として渋っていた山のピークに

今立つことができた

で 景色はどうなの?

ガスに負けた

ガスがなければ360度の大パノラマの

はずなんだけどね・・・

本来なら第二高点経由で下山したいけど

時間的にも体力的にも これが限界

いいんですぅ ここまでで

まだまだ遊んでいたい所だけど

下山にも時間がかかるので

そろそろおいとますることに

ピークを下り始めると ガスのヤローは

意地悪にも山頂付近から通過していった

すきっと出た青空と景色を楽しみながら

角兵衛沢ノ頭に戻る

さ~てと

大変なガレ場を今度は下らなきゃいかん

足をおけば崩れすっこける

こーゆー場合は三点確保ではなく

お尻も含めて五点確保

下から登ってくる登山者がいないことを

確認しながらゆっくりと下るしかない

それでも容赦なく岩はラークし

恐ろしい音をたてながらゴロゴロと落ちていくのだ

ちょっと気を抜けば

まるでガレ場のすべり台みたいなことになる

ヤバい ヤバい

口から出るのはこの言葉のみ

ガレ場の脇に生えている木も

申し訳ないが利用させてもらう

それでも留まることを知らないガレ場

ガラ ガラ ガラ

ガレ場の傾斜が落ち着いたころ

ようやく立って歩くことができた

大岩から 暗い樹林帯に突入

朝 必死で登った道は

ガレ場を下った後の足に優しかった

それでも延々と下る登山道は尋常なく長く

下っても下っても時間がかかる

4時をまわったころ ようやく戸台川に出た

川岸ではテントを張った登山者が数名

ひとちがが下って行くと

これから帰るの?

日帰り?

よくやるねー

と一言

帰りの渉渡ポイントは浅瀬を選んで

一気に渡ることにした

ちがこさん?

ジャブジャブ

川を渡って一息

登った山を下から眺めた

ここまででも 十分ヘロヘロだったけど

歩かにゃ帰れん ということで

河原を延々と歩いたよ

陽も沈みかけたころ

駐車場まで歩ききることができた

山梨百名山・三難山

すべて登頂

山や壁が与えられると

つい嬉しくなる

これを乗り越えたら

どんな幸せが待っているのかと

答えは 達成感

幸せってこのことかな?

ひとりで心の中で笑った

この日の立ち寄り湯はこちら

この日の立ち寄り湯はこちら

高遠温泉 さくらの湯

ちょっとカルキ臭いけど泉質は悪くない温泉だよ

翌日・・・

笊の時よりはマシだけど

筋肉痛で 変な動きになってる ひとちががいた

2014年07月17日

中年の証明♪ Ⅱ

2014/07/12

大変な山歩き第二弾!

笹山 (黒河内岳)

(赤石山脈南部エリア)

全山行 416回

笹山(黒河内岳)の情報はこちら

笹山(黒河内岳)の情報はこちら

大変な山歩き第一弾はこちら

大変な山歩き第一弾はこちら

標高 南峰 2717.6m 北峰 2733m

天気 晴れ

晴れ

山行時間 11時間30分

*内、山頂で倒れていた時間 1時間30分

〈コース〉自宅(2:00)-奈良田温泉駐車場(4:30)-吊橋-トンネル通過(迷)-

第二発電所登山口(5:00)-ダイレクト尾根へ-水場/1603m(7:00)-テン場/2300m-

南峰-(9:30-9:40)-北峰(9:50-11:30)-ピストンで駐車場(4:00)

4年ぶりに髪を切った

腰丈ほどの長さ

伸びた髪にハサミが入る

バサ

髪が床に落ちた瞬間

暑い夏の扉が開いた

ひとちがの持っている2009年版の「山と高原地図」には

ダイレクト尾根コースの記載がない

現在の地図には破線ルートとして記載はあるが

破線ルートゆえ コースタイムの記載もない

これじゃ

役立たずぢゃん

こーゆー場合 山友たちの記録を

参考にに登るしかないわけで

コースタイムって 個人差あるよね

あまり参考になるとは思えないけど

まぁね

果たして日没までに

下山できるのか ひとちが?

奈良田温泉の駐車場に到着

2007年の夏 白根三山を縦走した時に

車を停めた場所だ

バカに混んでますね

連休ともなれば混雑していても

何の不思議もない

今日はフツーの土曜日

特に天気もすこぷるいいってわけでもない

おかしいですね

でも車停められてよかった

横で出発準備をしている おじさんが教えてくれた

昨日の台風で芦安の林道が崩れて

広河原へは奈良田側からしか入れないからだよ

へぇー

そうなんですかぁー

妙に納得

ひとちがは ウハウハだった

何故ならば

本日登るお山は

バスに乗らなくてもいい

奈良田湖の真ん中にかかる吊橋を渡り

ちがこさんが 一度はヨロけて

足を突っ込むであろう渉渡地点

私先に行きますね

そう言うと ひとしさんはピョンピョンと

石の上を軽やかに渡って行く

あれ ひとち行っちゃったよ

ちがこさんは行かないの?

え゛?

行く! 行く!

ここは 過去 〇むちゃんが落ちたという

伝説の渉渡地点

だよね 〇むちゃん?

ちがこさんも落ちない保障はない

落ちるかも・・・

落ちるかも・・・

バクバク高鳴る鼓動

自分に言い聞かせた

笊の沢よりマシじゃん

そう そう

渡りきるとトンネルが目の前にある

ここを通過すればいいんですか?

いつものごとく 何の山調べもしていない

ノーテンキな ひとしさん

入口には鎖が張られ「立ち入り禁止」の

赤い看板がぶらさがっている

黒くブキミに口を開けたトンネル

ありゃ? トンネルを通過するなんて

誰かの記録にあったっけかな?

まったく記憶にない

ふと横を見ると

こんなもの

あ~

「電気つけろ」ってことね

じゃ 進もうかっ!

ちがこさん ちがこさん

本当に通過していいの?

「立ち入り禁止」だよ

いいの! いいの!

パチン

パチン

スイッチを入れると

更に気味悪いトンネル

速足で通過

ポンと出た場所は

なんじゃい

これじゃ せっかく渡った湖を

また渡り返しちゃったじゃん

横には 額に怒りマークの

浮き出た ひとしさん

「立ち入り禁止」って看板があるんだから

違うんじゃないかと言ったのに

まぁ まぁ

Uターン

正規ルートのある第二発電所の横から

ちょっと暗い登山口に向かった

ここからが勝負

登山口の標高は750mほど

山頂の標高は2700mちょいだから

2000m近く登り続けるってことになる

山頂まで どれほどの時間で

到達できるんだろ

大丈夫? ひとちが?

全然大丈夫じゃないですぅー

ちがこさんのノロノロ歩きで

日没までに本当に下山できるのか?

山の中腹にある発電所施設の最高点までは

植林帯に鉄の手すりがジグザグにつけられている

それでも急登に変わりはない

暗い植林帯を登りきると

すてきな緑の山が待っていた

いいじゃん♪

うかれポンチキで登っていく

この先 瀕死の状態になることを

ちがこさんは まだ知らない

すっかり尾根らしくなった明るい登山道を

所々にある赤テープを確認しながら登る

ボトボトと尋常なく汗が落ちる

暑いねぇー

通常 暑くてもあまり汗をかかない

ちがこさんだが 今日は違う

滝のような汗

しばらく登っていくと

事態が急変した

先を歩く ちがこさんの様子が

なんだかおかしい

あれ? どうしたんですか?

もう疲れたんですか?

覗き込むように

ひとしさんが声をかけた

ん

なんか 心臓バクバクするし

息も苦しいし

ヤバくない ひとち!

出だしから こんなんじゃ

ハァ ハァ

ハァ ハァ

ハァ

1603mの第一ポイントの

水場入口に到着

ここまで2時間

山頂はまだまだ遠い

これじゃ ちがこさん登りきれないよ

敗退したほうがいいんじゃない?

どうしましょう

ペースが遅い上 少し歩いては立ち止まり

すぐに休憩したがる ちがこさん

止まらないで進んで下さい

足取りの重い ちがこさんを前に

イライラする ひとしさん

夏の暑い太陽がサンサンと樹林帯の中に照りつけ

気温はどんどん上昇していく

あぢぃ~

水分をとって下さい

熱中症になるといけないですから

ハァ ハァ

ハァ ハァ

ハァ

2100mの赤テープまで登った

なんでそんなに苦しいんですか?

お酒の呑みすぎです

休肝日を作りましょう

なんでお酒のせいにするかな

お酒のせいじゃないもん

ブツブツ・・・

納得のいかない ちがこさん

少し歩いては休み

また止まっては水分補給

いつになったら山頂に到達できるんだろ?

イラ イラ イラ イラ

右手側の尾根は 農鳥岳に続く

大唐松尾根

雲がかかっているのは

きっと北岳だよね

いつもなら どんなに大変でも

辛くっても 楽しい登り

山頂からのすばらしい景色を想像して

ワクワクする気持ちを抑えきれない貴重な時間

しかぁ~し

今日は違う

たった100mの標高を上げるのも苦痛で

地面とひたすらにらめっこ

はぁ。。。

ちがこさん 大丈夫?

もうヤメたら?

うるさい

登るよ

強情な

標高が上がるとガスが山を覆った

もしかして展望ダメかもしれませんね

体調が悪い上 無理してまで登ろうっていうのに

景色までダメだったら頭にくる

テンション下がりまくり

かすかに山鈴の音が聞こえた

山頂から下ってきた おじいちゃん

本日初めてすれ違う 貴重な登山者

山頂はガスですか?

いや いいよ

南峰はダメだけど 北峰はいいよ

すっごくいい

ひゃぁ~

そうなんですか

がんばろっと

シャクナゲが出てきたら

あと20分くらいで山頂だよ

がんばってね

テンションアップ

とはいえ 登山道はどんどん狭くなり

倒木も多く登りにくい

体調は回復するどころか

めまいはするし ヨロけて倒れそう

ヤバい ヤバい

しっかりしなくっちゃ

後方から あまりのノロさに

ひとしさんがブウたれる

お酒が悪いんです お酒が悪いんです お酒が悪いんです お酒が悪いんです

お酒が悪いんです お酒が悪いんです お酒が悪いんです お酒が悪いんです

お酒が悪いんです お酒が悪いんです お酒が悪いんです お酒が悪いんです

とうとう ちがこさんがキレた

う うるさいな

週に二回 休肝日入れるよ

うじゃうじゃ言わないで

お酒ヤメる気はないんだね

じゃ 今週から月・木で

ブツブツ。。。

ハァ ハァ

ハァ ハァ

ハァ

ガスから出た

とたんに ギラギラした太陽が照りつける

ピンクのイワカガミが群生

山頂はもう近い

青空が眩しい南峰に到着

周囲は背丈ほどの木で囲まれていた

よかったですぅー

ここまで5時間半で登れました

不調の割に早い時間に到達できたので

ひとしさんは ルンルン

あれ?

ちがこさんは?

あらあら 座りこんじゃって

ゲボゲボ

おえーっ

でたぁーっ!

ひとちの十八番

って 今日は ちがこさんかい

少しは楽になりましたか?

まぁね

まったく最悪だよ これって笠ヶ岳に登った時と

大して変わんないくらい悲惨な感じ

再び立ち上がると ヨロヨロしながら

今度は北峰に向かった

居心地よさげな山頂のテン場を通過

展望のいい北峰に

先に到着した ひとしさん

ご満悦

ひとち

景色見せてよ

わかりましたぁ~

スゴいでしょ!

もしかしなくて

あの死体みたいなの?

そうですぅ

汗臭いタオルを地面に敷くと

ゴロリと横になった

もう動けましぇん

あ゛―

悲惨だね

ダウンしたのは仕方ないとしても

実は もっと悲惨なことがあったのだ

この時期山頂には ハエとアリがいっぱいいた

ちがこさんを襲ったのは

集団ヤロー人噛みアリ

クロヤマアリ

亜高山帯の陽当りのいい場所に生息

黒い影は敵とみなし攻撃する。

本日来ている服は黒

敵と判断されても仕方ないか

やつらは容赦なく 倒れている

ちがこさんの服の隙間から侵入

瀕死状態で動けないことをいいことに

噛みたい放題

噛まれ続けること1時間半

噛み跡は 赤くふくれ かゆいのなんの

まるで麻疹みたいじゃん

悪かったね

前年まで ブユ・山ヒル・山ダニの餌食

そして今年は 人噛みアリの餌食となった

ここまでアリに噛まれたのは初体験

そー考えると

ブランコ毛虫は見た目はどうであれ

無害でしたね

そーゆーことじゃなくって

で ちがこさんが攻撃されてる間

ひとちは何してたの?

えっ えっ

えっ

かっちょいい私の撮影ですぅ~

見せましょうか?

い いいよ

見たいでしょ?

べ 別に

じゃ~ん

きたぁ~っ

かっちょいい

まだまだぁーっ

とりゃぁーっ

あれ?

もういいんですか?

山頂に誰もいなくてよかったね

間違いなく変人だと思われてたと思うよ

1時間半後

ようやく ちがこさんが起き上った

下山できますか?

うん

歩けるし 帰るよ

南峰に別れを告げ

一気に2000m近い標高を下る

よかったね ちがこさん

元気になって

うん

忘れないで下さいよ

私との約束 休肝日!

わかってるしぃー

登りの時は苦しくて

周囲を見回す気力もなかった

下山時にみつけた

ナラッシー

白いランデブーしているひとたちを

眺めながら下った

足の裏が痛くなるころ

登山口の第二発電所に到着

夏の扉が開いたとたん

辛く苦しい山歩きとなってしまった

それでも

ヨレた中年でもやる気さえあればなんとかなる

ということを証明できたような気がする・・・

by ちがこさん

沢の水で 汗ダクの顔を

ジャブジャブ洗う

さっぱりしましたぁ~

いい顔してるよ ひとち

この日の立ち寄り湯はこちら

この日の立ち寄り湯はこちら

奈良田温泉 女帝の湯

田舎の農家のような レトロな雰囲気の温泉です

源泉を飲むこともできるよ

大変な山歩き第二弾!

笹山 (黒河内岳)

(赤石山脈南部エリア)

全山行 416回

笹山(黒河内岳)の情報はこちら

笹山(黒河内岳)の情報はこちら

大変な山歩き第一弾はこちら

大変な山歩き第一弾はこちら

標高 南峰 2717.6m 北峰 2733m

天気

晴れ

晴れ山行時間 11時間30分

*内、山頂で倒れていた時間 1時間30分

〈コース〉自宅(2:00)-奈良田温泉駐車場(4:30)-吊橋-トンネル通過(迷)-

第二発電所登山口(5:00)-ダイレクト尾根へ-水場/1603m(7:00)-テン場/2300m-

南峰-(9:30-9:40)-北峰(9:50-11:30)-ピストンで駐車場(4:00)

4年ぶりに髪を切った

腰丈ほどの長さ

伸びた髪にハサミが入る

バサ

髪が床に落ちた瞬間

暑い夏の扉が開いた

ひとちがの持っている2009年版の「山と高原地図」には

ダイレクト尾根コースの記載がない

現在の地図には破線ルートとして記載はあるが

破線ルートゆえ コースタイムの記載もない

これじゃ

役立たずぢゃん

こーゆー場合 山友たちの記録を

参考にに登るしかないわけで

コースタイムって 個人差あるよね

あまり参考になるとは思えないけど

まぁね

果たして日没までに

下山できるのか ひとちが?

奈良田温泉の駐車場に到着

2007年の夏 白根三山を縦走した時に

車を停めた場所だ

バカに混んでますね

連休ともなれば混雑していても

何の不思議もない

今日はフツーの土曜日

特に天気もすこぷるいいってわけでもない

おかしいですね

でも車停められてよかった

横で出発準備をしている おじさんが教えてくれた

昨日の台風で芦安の林道が崩れて

広河原へは奈良田側からしか入れないからだよ

へぇー

そうなんですかぁー

妙に納得

ひとちがは ウハウハだった

何故ならば

本日登るお山は

バスに乗らなくてもいい

奈良田湖の真ん中にかかる吊橋を渡り

ちがこさんが 一度はヨロけて

足を突っ込むであろう渉渡地点

私先に行きますね

そう言うと ひとしさんはピョンピョンと

石の上を軽やかに渡って行く

あれ ひとち行っちゃったよ

ちがこさんは行かないの?

え゛?

行く! 行く!

ここは 過去 〇むちゃんが落ちたという

伝説の渉渡地点

だよね 〇むちゃん?

ちがこさんも落ちない保障はない

落ちるかも・・・

落ちるかも・・・

バクバク高鳴る鼓動

自分に言い聞かせた

笊の沢よりマシじゃん

そう そう

渡りきるとトンネルが目の前にある

ここを通過すればいいんですか?

いつものごとく 何の山調べもしていない

ノーテンキな ひとしさん

入口には鎖が張られ「立ち入り禁止」の

赤い看板がぶらさがっている

黒くブキミに口を開けたトンネル

ありゃ? トンネルを通過するなんて

誰かの記録にあったっけかな?

まったく記憶にない

ふと横を見ると

こんなもの

あ~

「電気つけろ」ってことね

じゃ 進もうかっ!

ちがこさん ちがこさん

本当に通過していいの?

「立ち入り禁止」だよ

いいの! いいの!

パチン

パチン

スイッチを入れると

更に気味悪いトンネル

速足で通過

ポンと出た場所は

なんじゃい

これじゃ せっかく渡った湖を

また渡り返しちゃったじゃん

横には 額に怒りマークの

浮き出た ひとしさん

「立ち入り禁止」って看板があるんだから

違うんじゃないかと言ったのに

まぁ まぁ

Uターン

正規ルートのある第二発電所の横から

ちょっと暗い登山口に向かった

ここからが勝負

登山口の標高は750mほど

山頂の標高は2700mちょいだから

2000m近く登り続けるってことになる

山頂まで どれほどの時間で

到達できるんだろ

大丈夫? ひとちが?

全然大丈夫じゃないですぅー

ちがこさんのノロノロ歩きで

日没までに本当に下山できるのか?

山の中腹にある発電所施設の最高点までは

植林帯に鉄の手すりがジグザグにつけられている

それでも急登に変わりはない

暗い植林帯を登りきると

すてきな緑の山が待っていた

いいじゃん♪

うかれポンチキで登っていく

この先 瀕死の状態になることを

ちがこさんは まだ知らない

すっかり尾根らしくなった明るい登山道を

所々にある赤テープを確認しながら登る

ボトボトと尋常なく汗が落ちる

暑いねぇー

通常 暑くてもあまり汗をかかない

ちがこさんだが 今日は違う

滝のような汗

しばらく登っていくと

事態が急変した

先を歩く ちがこさんの様子が

なんだかおかしい

あれ? どうしたんですか?

もう疲れたんですか?

覗き込むように

ひとしさんが声をかけた

ん

なんか 心臓バクバクするし

息も苦しいし

ヤバくない ひとち!

出だしから こんなんじゃ

ハァ

ハァ

ハァ ハァ

ハァ

1603mの第一ポイントの

水場入口に到着

ここまで2時間

山頂はまだまだ遠い

これじゃ ちがこさん登りきれないよ

敗退したほうがいいんじゃない?

どうしましょう

ペースが遅い上 少し歩いては立ち止まり

すぐに休憩したがる ちがこさん

止まらないで進んで下さい

足取りの重い ちがこさんを前に

イライラする ひとしさん

夏の暑い太陽がサンサンと樹林帯の中に照りつけ

気温はどんどん上昇していく

あぢぃ~

水分をとって下さい

熱中症になるといけないですから

ハァ

ハァ

ハァ ハァ

ハァ

2100mの赤テープまで登った

なんでそんなに苦しいんですか?

お酒の呑みすぎです

休肝日を作りましょう

なんでお酒のせいにするかな

お酒のせいじゃないもん

ブツブツ・・・

納得のいかない ちがこさん

少し歩いては休み

また止まっては水分補給

いつになったら山頂に到達できるんだろ?

イラ イラ イラ イラ

右手側の尾根は 農鳥岳に続く

大唐松尾根

雲がかかっているのは

きっと北岳だよね

いつもなら どんなに大変でも

辛くっても 楽しい登り

山頂からのすばらしい景色を想像して

ワクワクする気持ちを抑えきれない貴重な時間

しかぁ~し

今日は違う

たった100mの標高を上げるのも苦痛で

地面とひたすらにらめっこ

はぁ。。。

ちがこさん 大丈夫?

もうヤメたら?

うるさい

登るよ

強情な

標高が上がるとガスが山を覆った

もしかして展望ダメかもしれませんね

体調が悪い上 無理してまで登ろうっていうのに

景色までダメだったら頭にくる

テンション下がりまくり

かすかに山鈴の音が聞こえた

山頂から下ってきた おじいちゃん

本日初めてすれ違う 貴重な登山者

山頂はガスですか?

いや いいよ

南峰はダメだけど 北峰はいいよ

すっごくいい

ひゃぁ~

そうなんですか

がんばろっと

シャクナゲが出てきたら

あと20分くらいで山頂だよ

がんばってね

テンションアップ

とはいえ 登山道はどんどん狭くなり

倒木も多く登りにくい

体調は回復するどころか

めまいはするし ヨロけて倒れそう

ヤバい ヤバい

しっかりしなくっちゃ

後方から あまりのノロさに

ひとしさんがブウたれる

お酒が悪いんです お酒が悪いんです お酒が悪いんです お酒が悪いんです

お酒が悪いんです お酒が悪いんです お酒が悪いんです お酒が悪いんです

お酒が悪いんです お酒が悪いんです お酒が悪いんです お酒が悪いんです

とうとう ちがこさんがキレた

う うるさいな

週に二回 休肝日入れるよ

うじゃうじゃ言わないで

お酒ヤメる気はないんだね

じゃ 今週から月・木で

ブツブツ。。。

ハァ

ハァ

ハァ ハァ

ハァ

ガスから出た

とたんに ギラギラした太陽が照りつける

ピンクのイワカガミが群生

山頂はもう近い

青空が眩しい南峰に到着

周囲は背丈ほどの木で囲まれていた

よかったですぅー

ここまで5時間半で登れました

不調の割に早い時間に到達できたので

ひとしさんは ルンルン

あれ?

ちがこさんは?

あらあら 座りこんじゃって

ゲボゲボ

おえーっ

でたぁーっ!

ひとちの十八番

って 今日は ちがこさんかい

少しは楽になりましたか?

まぁね

まったく最悪だよ これって笠ヶ岳に登った時と

大して変わんないくらい悲惨な感じ

再び立ち上がると ヨロヨロしながら

今度は北峰に向かった

居心地よさげな山頂のテン場を通過

展望のいい北峰に

先に到着した ひとしさん

ご満悦

ひとち

景色見せてよ

わかりましたぁ~

スゴいでしょ!

もしかしなくて

あの死体みたいなの?

そうですぅ

汗臭いタオルを地面に敷くと

ゴロリと横になった

もう動けましぇん

あ゛―

悲惨だね

ダウンしたのは仕方ないとしても

実は もっと悲惨なことがあったのだ

この時期山頂には ハエとアリがいっぱいいた

ちがこさんを襲ったのは

集団ヤロー人噛みアリ

クロヤマアリ

亜高山帯の陽当りのいい場所に生息

黒い影は敵とみなし攻撃する。

本日来ている服は黒

敵と判断されても仕方ないか

やつらは容赦なく 倒れている

ちがこさんの服の隙間から侵入

瀕死状態で動けないことをいいことに

噛みたい放題

噛まれ続けること1時間半

噛み跡は 赤くふくれ かゆいのなんの

まるで麻疹みたいじゃん

悪かったね

前年まで ブユ・山ヒル・山ダニの餌食

そして今年は 人噛みアリの餌食となった

ここまでアリに噛まれたのは初体験

そー考えると

ブランコ毛虫は見た目はどうであれ

無害でしたね

そーゆーことじゃなくって

で ちがこさんが攻撃されてる間

ひとちは何してたの?

えっ

えっ

えっ

かっちょいい私の撮影ですぅ~

見せましょうか?

い いいよ

見たいでしょ?

べ 別に

じゃ~ん

きたぁ~っ

かっちょいい

まだまだぁーっ

とりゃぁーっ

あれ?

もういいんですか?

山頂に誰もいなくてよかったね

間違いなく変人だと思われてたと思うよ

1時間半後

ようやく ちがこさんが起き上った

下山できますか?

うん

歩けるし 帰るよ

南峰に別れを告げ

一気に2000m近い標高を下る

よかったね ちがこさん

元気になって

うん

忘れないで下さいよ

私との約束 休肝日!

わかってるしぃー

登りの時は苦しくて

周囲を見回す気力もなかった

下山時にみつけた

ナラッシー

白いランデブーしているひとたちを

眺めながら下った

足の裏が痛くなるころ

登山口の第二発電所に到着

夏の扉が開いたとたん

辛く苦しい山歩きとなってしまった

それでも

ヨレた中年でもやる気さえあればなんとかなる

ということを証明できたような気がする・・・

by ちがこさん

沢の水で 汗ダクの顔を

ジャブジャブ洗う

さっぱりしましたぁ~

いい顔してるよ ひとち

この日の立ち寄り湯はこちら

この日の立ち寄り湯はこちら

奈良田温泉 女帝の湯

田舎の農家のような レトロな雰囲気の温泉です

源泉を飲むこともできるよ

2014年07月04日

しらびそ高原へ♪ 後編

2014/06/29

しらびそ峠を挟んで北側の山へ♪

奥茶臼山

(赤石山脈南部エリア)

全山行 415回

奥茶臼山の情報はこちら

奥茶臼山の情報はこちら

前編の山歩きはこちら

前編の山歩きはこちら

標高 前尾高山 2089m 尾高山 2212.4m 奥尾高山 2266m

岩本山 2269m 奥茶臼山 2473.9m

天気 晴れのち

晴れのち 曇り

曇り

山行時間 8時間45分

〈コース〉しらびそ峠(6:30)- 前尾高山-尾高山-奥尾高山-岩本山-

奥茶臼山(10:30-11:00)-北側展望地-ピストンでしらびそ峠(2:45)

雨上がりの山はすてき

しっとりとした森

苔むした原生林

命の息吹きを感じる山

後編

朝だぁー

夜半から早朝にかけて まるでスコールのような

雨が車のボンネットに叩きつける音で目が覚めた

(ひゃぁ~っ )

)

時刻は4時半

どうする?

こんなじゃ山に登れないよね

どうしますぅ?

このまま敗退しますか?

うじゃうじゃとシュラフの中で

テンションが下がる ひとちが

外に出たくても 雨が強くてドアを開ければ

びちょ濡れになりそうなほど

5時半

ピタリと雨が上がった

恐る恐る外に出て峠の柵の先を眺めてみれば

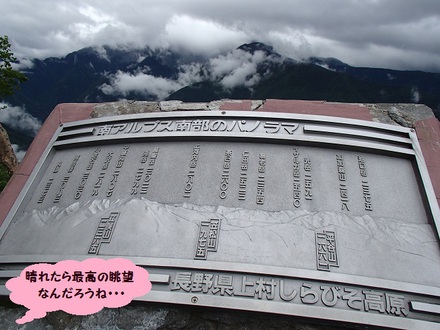

雲海の中から南アルプスの山々が顔を出している

(わ~お )

)

行けるじゃん!

いこう! いこう!

雨上がりを待っていたかのように

峠には登山者たちが次々と到着

いそげ! いそげ!

マケジと峠から出発♪

まだ霧の残る幻想的な森に入っていく

登り始めると霧が晴れた

とたんに美しい緑の森が目の前に

きゃぁ~

きれい

しとった森は 雨上がりの匂いがする

尾高山まではハイキングコースなので

とてもよく整備されていた

少し進むと道が二手にわかれる

ビューポイントコースに進むと

東側の景色を楽しむことができるのだ

目の前には南アルプス南部の山々

右端には ハイランドしらびその赤い屋根

きれいですねぇ~

1時間ほどで 前尾高山の山頂に到着

樹林帯の中なので展望はない

コースは奥茶臼山まで

尾根伝いに4つの山を越えてく

標高差はそれほどないとはいえ

登ったり下ったりとアップダウンは避けられない

(はぁ。。。)

展望はきかないけれど

苔むした森はやっぱりすてき

なんてきれい

思わず何度も足が止まる

昨日の雨で山は洗われ

たくさんのキノコがにょきにょきと

朽ち落ちた倒木の苔の中から顔を出していた

光が差し込む不思議な空間

展望のきく場所に出た

青空に南アルプスを眺めることができる

数少ないポイントのひとつ

一般的なハイキング道のゴールは尾高山

ごつごつとした岩の上に山頂標識

この先は奥茶臼までの登山道

ハイキング道のようなわけにはいかない

赤テープに導かれ

シダのジャングルをズンズン進む

30分ほどで奥尾高山のピークに達した

ここも樹林帯の中

(ぶぅ。)

黒ゴマと塩を混ぜただけのおむすびも

山で食べると美味しいもんだ

ご飯が硬くて アゴが疲れます

でっかしぃー

ブツブツ・・・

悪かったね

次回は水加減間違えないから

すぐ先には奥茶臼山が見える場所がある

シラビソ峠からは深すぎて見えないのだ

手前に見えるのが岩本山

所々につけられた奥茶臼山までの距離を示す看板は

文字が欠け古さを感じさせる

ゆるやかに下っていくと

森の中に小さな池

ようやく終盤の岩本山

岩本山を過ぎると雰囲気が一転

平坦な明るい尾根 それも広い

登山道はクネクネと蛇行している

その先は

いやぁー

まいった まいった

なんでこんなに倒れているんだよー と

文句を言いたくなるほど道は倒木で塞がれていた

(ぬぉーっ )

)

前進するためには

イヤでも木を乗り越えなきゃ進めん

この辺りは地図上で 「迷いマーク」 がつけられている場所

「迷う」 というより 「倒木ひどし」 の方がピッタリだと思った

それでもしっかり赤テープを追わないと

道迷いし兼ねないので要注意

ここは南アルプス前衛の山

赤石岳の近くともなると石も赤い

陽当りのいい草地に出た

ようやく目的の奥茶臼山が目の前に

ひと登りすると山頂に到着

ここもまた 思いっきり樹林帯の中だ

(ぶぅ。)

先を歩いていた登山者が休憩中

スパッツを脱ぎ 荷物は散乱

ここまで随分時間かかったでしょ

もう少し早く着けると思ったんだけどな

そういえば

出発時峠の案内板見てたっけ

おじさんは地図を持参していないようだ

あのぉー

この先に展望が開けた場所があるみたいですよ

5分も進めば 快適であろう展望地

お疲れのおじさんにはどうでもいいみたいだ

もういいや

無理やりおすすめするのも何なんで

踏み跡がある北方向の展望地に向かう

またかい

伐採された山斜面の下には

作業小屋でもあったのだろうか?

北側に位置する前茶臼山が

じーっとこっちを見ていた

下まで下るより

ここの方が景色がよさそうですね

そう言うと ひとしさんはドカっと

山斜面の安定のいい石に腰をかけた

じゃぁ 下まで行って

ちょっと探検してくるね

私はここで待ってます

ちがこさんは

今日も懲りずに冒険に出かける

足場の悪い山斜面を下ると案の定

そこには小屋の廃材が

作業小屋跡の廃材は長い年月で

ボロボロに風化しつつある

それれも自然に返らない物もたくさん散乱したまま

せっかくの展望地からの景色も

感動が半分になってしまったような気がした

(はぁ。。。)

シラビソ峠からの登山道ができるまで

奥茶臼山に登るためには 青木林道を10キロ以上

歩いて登山道にとりつくコース

もしくは 栂村山・前茶臼山経由ルートのどちらか

新しく整備された登山道って

ホントありがたい

森に戻れば緑が待っている

あまり眺望を得ることができない尾根道も

こんなステキな緑の回廊

またいつの日か歩いてみたい

雨上がりの匂いのする心地よい山を

この日の立ち寄り湯はこちら

この日の立ち寄り湯はこちら

道の駅 遠山郷 遠山温泉郷 かぐらの湯

とてもきれいな施設で泉質もいい温泉です♪ お試しあれ

しらびそ峠を挟んで北側の山へ♪

奥茶臼山

(赤石山脈南部エリア)

全山行 415回

奥茶臼山の情報はこちら

奥茶臼山の情報はこちら

前編の山歩きはこちら

前編の山歩きはこちら

標高 前尾高山 2089m 尾高山 2212.4m 奥尾高山 2266m

岩本山 2269m 奥茶臼山 2473.9m

天気

晴れのち

晴れのち 曇り

曇り山行時間 8時間45分

〈コース〉しらびそ峠(6:30)- 前尾高山-尾高山-奥尾高山-岩本山-

奥茶臼山(10:30-11:00)-北側展望地-ピストンでしらびそ峠(2:45)

雨上がりの山はすてき

しっとりとした森

苔むした原生林

命の息吹きを感じる山

後編

朝だぁー

夜半から早朝にかけて まるでスコールのような

雨が車のボンネットに叩きつける音で目が覚めた

(ひゃぁ~っ

)

)時刻は4時半

どうする?

こんなじゃ山に登れないよね

どうしますぅ?

このまま敗退しますか?

うじゃうじゃとシュラフの中で

テンションが下がる ひとちが

外に出たくても 雨が強くてドアを開ければ

びちょ濡れになりそうなほど

5時半

ピタリと雨が上がった

恐る恐る外に出て峠の柵の先を眺めてみれば

雲海の中から南アルプスの山々が顔を出している

(わ~お

)

)

行けるじゃん!

いこう! いこう!

雨上がりを待っていたかのように

峠には登山者たちが次々と到着

いそげ! いそげ!

マケジと峠から出発♪

まだ霧の残る幻想的な森に入っていく

登り始めると霧が晴れた

とたんに美しい緑の森が目の前に

きゃぁ~

きれい

しとった森は 雨上がりの匂いがする

尾高山まではハイキングコースなので

とてもよく整備されていた

少し進むと道が二手にわかれる

ビューポイントコースに進むと

東側の景色を楽しむことができるのだ

目の前には南アルプス南部の山々

右端には ハイランドしらびその赤い屋根

きれいですねぇ~

1時間ほどで 前尾高山の山頂に到着

樹林帯の中なので展望はない

コースは奥茶臼山まで

尾根伝いに4つの山を越えてく

標高差はそれほどないとはいえ

登ったり下ったりとアップダウンは避けられない

(はぁ。。。)

展望はきかないけれど

苔むした森はやっぱりすてき

なんてきれい

思わず何度も足が止まる

昨日の雨で山は洗われ

たくさんのキノコがにょきにょきと

朽ち落ちた倒木の苔の中から顔を出していた

光が差し込む不思議な空間

展望のきく場所に出た

青空に南アルプスを眺めることができる

数少ないポイントのひとつ

一般的なハイキング道のゴールは尾高山

ごつごつとした岩の上に山頂標識

この先は奥茶臼までの登山道

ハイキング道のようなわけにはいかない

赤テープに導かれ

シダのジャングルをズンズン進む

30分ほどで奥尾高山のピークに達した

ここも樹林帯の中

(ぶぅ。)

黒ゴマと塩を混ぜただけのおむすびも

山で食べると美味しいもんだ

ご飯が硬くて アゴが疲れます

でっかしぃー

ブツブツ・・・

悪かったね

次回は水加減間違えないから

すぐ先には奥茶臼山が見える場所がある

シラビソ峠からは深すぎて見えないのだ

手前に見えるのが岩本山

所々につけられた奥茶臼山までの距離を示す看板は

文字が欠け古さを感じさせる

ゆるやかに下っていくと

森の中に小さな池

ようやく終盤の岩本山

岩本山を過ぎると雰囲気が一転

平坦な明るい尾根 それも広い

登山道はクネクネと蛇行している

その先は

いやぁー

まいった まいった

なんでこんなに倒れているんだよー と

文句を言いたくなるほど道は倒木で塞がれていた

(ぬぉーっ

)

)

前進するためには

イヤでも木を乗り越えなきゃ進めん

この辺りは地図上で 「迷いマーク」 がつけられている場所

「迷う」 というより 「倒木ひどし」 の方がピッタリだと思った

それでもしっかり赤テープを追わないと

道迷いし兼ねないので要注意

ここは南アルプス前衛の山

赤石岳の近くともなると石も赤い

陽当りのいい草地に出た

ようやく目的の奥茶臼山が目の前に

ひと登りすると山頂に到着

ここもまた 思いっきり樹林帯の中だ

(ぶぅ。)

先を歩いていた登山者が休憩中

スパッツを脱ぎ 荷物は散乱

ここまで随分時間かかったでしょ

もう少し早く着けると思ったんだけどな

そういえば

出発時峠の案内板見てたっけ

おじさんは地図を持参していないようだ

あのぉー

この先に展望が開けた場所があるみたいですよ

5分も進めば 快適であろう展望地

お疲れのおじさんにはどうでもいいみたいだ

もういいや

無理やりおすすめするのも何なんで

踏み跡がある北方向の展望地に向かう

またかい

伐採された山斜面の下には

作業小屋でもあったのだろうか?

北側に位置する前茶臼山が

じーっとこっちを見ていた

下まで下るより

ここの方が景色がよさそうですね

そう言うと ひとしさんはドカっと

山斜面の安定のいい石に腰をかけた

じゃぁ 下まで行って

ちょっと探検してくるね

私はここで待ってます

ちがこさんは

今日も懲りずに冒険に出かける

足場の悪い山斜面を下ると案の定

そこには小屋の廃材が

作業小屋跡の廃材は長い年月で

ボロボロに風化しつつある

それれも自然に返らない物もたくさん散乱したまま

せっかくの展望地からの景色も

感動が半分になってしまったような気がした

(はぁ。。。)

シラビソ峠からの登山道ができるまで

奥茶臼山に登るためには 青木林道を10キロ以上

歩いて登山道にとりつくコース

もしくは 栂村山・前茶臼山経由ルートのどちらか

新しく整備された登山道って

ホントありがたい

森に戻れば緑が待っている

あまり眺望を得ることができない尾根道も

こんなステキな緑の回廊

またいつの日か歩いてみたい

雨上がりの匂いのする心地よい山を

この日の立ち寄り湯はこちら

この日の立ち寄り湯はこちら

道の駅 遠山郷 遠山温泉郷 かぐらの湯

とてもきれいな施設で泉質もいい温泉です♪ お試しあれ

2014年07月02日

しらびそ高原へ♪ 前編

2014/06/28

しらびそ峠を挟んで南側の山へ♪

御池山

(赤石山脈南部エリア)

全山行 414回

標高 御池山 1905m

天気 曇りのち

曇りのち 霧雨

霧雨

山行時間 5時間

〈コース〉ハイランドしらびそ(11:30)- 丘の上展望台-クレーター駐車場-

分岐-御池山-中郷のお池-分岐-ピストンでハイランドしらびそ(4:30)

梅雨時期のお天気は気まぐれ

土曜は雨 日曜はビミョーな晴れ雲

どっちにしてもあまりいいお天気ぢゃない

さ~てと どうしよっかな?

前編

テン泊を計画していたものの

雨山行じゃ気乗りがしない

それじゃ車泊で と

と

向かった先は南信の遠山郷

アクセス時間が長く

峠付近に到着したのはお昼少し前

ラッキーなことに雨は降っていない

南アルプスの峰々はガスがかかっている

初日は短時間

ハイキング登山

余裕じゃん

とはいえ いつ降ってくるかわからない雨

カッパを着こんでいざ出発

(よっしゃー )

)

トイレの横の高台に登れば

そこからは尾根のハイキングコース

南方向ってことは 標高を下げていくってこと

なんといっても ここは峠だから

尾根に出ると 展望の良い東屋

丁度お昼となりました

東屋前の展望ってどうなの?

こんなだよ

お天気がよければ素晴らしい景色を

眺めることができるはず

右側にはハイランドしらびその建物と

北方向に続く山の稜線

まあ いいさ!

雨が本格的に降り出す前に

戻ってきましょう

広く刈り採られた笹尾根は快適で

ほとんどアップダウンもないと

ストックなしでハイキング

(うは! うは!)

木々の間から東側の南アルプスが並んで見える

峠は標高2000mくらいなので

麓よりはずっと涼しいのだ

とはいっても 歩き始めると

カッパが蒸し暑い

素直に脱ぎましょう

尾根歩き と高をくくってストックを

車に置き去りにしてきたのが仇となった

意外とアップダウンがある

尾根道は快適なものの

しばらく歩くと単調で飽きてきた

と

淡い緑のカーテンのように垂れ下がった

サルオガセ

サルオガセって寄生植物でしょ?

サルオガセに巻き付かれた木は

養分を吸い取られて枯れてしまうのだ

工作材料頂き!

にゃはは!!

尾根道に並行して走っている南アルプスエコーラインを横断

丘の上展望台に到着

(きゃほー )

)

ここからは御池山クレーター跡を

上から眺められる場所

御池山クレーター跡の情報はこちら

御池山クレーター跡の情報はこちら

でわ 前進してクレーターを

覗いてみることにする

直径約900mというクレーター跡は

あまりに規模が大きすぎて展望台から見える範囲は

クレーターを覗く

というより

山から谷を見下ろす

といった方が正しい

2~3万年前の物だから 長い間に成長した樹木に埋め尽くされ

クレーター跡と言われなければ気づくこともないだろう

いわゆる

何を見ているのか

よくわからない

クレーターの説明が書かれている看板によれば

これから進む御池山への稜線がクレーターの縁

といわれても

イマイチ ピンとこない

まあ いいです

クレーターの縁に沿って尾根道を

ずんずん歩いていく

うが うが

うが うが

うが

どこまで行っても広い尾根道

展望台からよくわからなかったクレーター跡

尾根道からはこんな風に見える

やっぱりよくわからない

夏の蝶が群れを成して飛んでいた

御池山への最後の登り?

危険個所もほとんどないハイキングコース

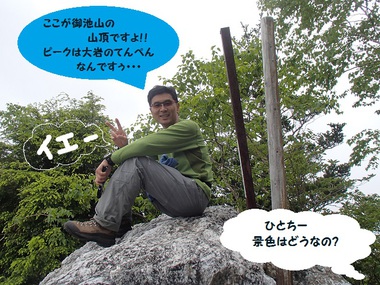

岩の山頂に到着

見たいですか?

では じゃ~ん

岩のてっぺんからは南東方向の山々が

今日は残念なことに山には雲

それでも美しい緑の稜線が伸びる尾根は

すてき

この尾根の先は下栗の里に続いている

もうひとつ行かなきゃならない場所がある

御池山というんだから池があるわけ

通過してきた尾根の分岐からの

池に通じる道はこんな

赤テープもあるし

行けるでしょ

行くんですか?

行くよ

やっぱり

快適な広い尾根道から外れ

中郷のお池まで下る

水場が近づくと 枯葉の腐葉土の中から

たくさんのひとが顔を出していた

池のほとりには ほこら

一周100m程の小さな池

虫がバカ多い

ここで わたすげネット登場

さっそく ひとしさんがかぶる

それに この窓のビニールは

内側からだとクリアに見えません

ゆがんで目が回りそうですぅ

これは去年 ちがこさんが使った時

イタい目に会ったのでおすすめできない

これじゃー

虫に刺されたい放題で邪魔なだけですぅ

隕石の落ちたクレーターに住んでいる

宇宙人がいたら こんな会話になっていたかも

宇宙人制作:きょうこちゃん

まあ まあ

ちがこさんが虫に刺されるじゃん

わたすげネットが使いにくいから

結局買っちゃったわけよ

で ひとち行き?

そうなんですぅ

ゲロゲロ

モリアオガエルの合唱が聞こえる

池の周囲を一周し ピストンで戻ることに

尾根に戻ると天候は急変

ハイランドしらびそ に戻る

立ち寄り湯があるので便利な施設

今夜の車泊場所に向かった

一年ぶりに初使用の前室

小雨が降ってはいるものの 虫はいないわけじゃなく

風はなく 広い前室の中は快適な空間

(いいねぇー )

)

レースのカーテン素材なので

ほどよく空気が通る

雨が強くなったら 外側からブルーシートを

かぶせれば雨も気にならないってわけ

車に積み込んできた食材を並べ

キャンプのような夕食を楽しむことができた

山のちいさな喫茶店で購入したお鍋 も初使用

やや固めのごはんが炊けちゃったけど

やっぱ山ごはんは最高

明日は北側の山に登る

どんな山歩きだったのかは次回のブログで

後編の山歩きはこちら

後編の山歩きはこちら

しらびそ峠を挟んで南側の山へ♪

御池山

(赤石山脈南部エリア)

全山行 414回

標高 御池山 1905m

天気

曇りのち

曇りのち 霧雨

霧雨山行時間 5時間

〈コース〉ハイランドしらびそ(11:30)- 丘の上展望台-クレーター駐車場-

分岐-御池山-中郷のお池-分岐-ピストンでハイランドしらびそ(4:30)

梅雨時期のお天気は気まぐれ

土曜は雨 日曜はビミョーな晴れ雲

どっちにしてもあまりいいお天気ぢゃない

さ~てと どうしよっかな?

前編

テン泊を計画していたものの

雨山行じゃ気乗りがしない

それじゃ車泊で

と

と向かった先は南信の遠山郷

アクセス時間が長く

峠付近に到着したのはお昼少し前

ラッキーなことに雨は降っていない

南アルプスの峰々はガスがかかっている

初日は短時間

ハイキング登山

余裕じゃん

とはいえ いつ降ってくるかわからない雨

カッパを着こんでいざ出発

(よっしゃー

)

)

トイレの横の高台に登れば

そこからは尾根のハイキングコース

南方向ってことは 標高を下げていくってこと

なんといっても ここは峠だから

尾根に出ると 展望の良い東屋

丁度お昼となりました

東屋前の展望ってどうなの?

こんなだよ

お天気がよければ素晴らしい景色を

眺めることができるはず

右側にはハイランドしらびその建物と

北方向に続く山の稜線

まあ いいさ!

雨が本格的に降り出す前に

戻ってきましょう

広く刈り採られた笹尾根は快適で

ほとんどアップダウンもないと

ストックなしでハイキング

(うは! うは!)

木々の間から東側の南アルプスが並んで見える

峠は標高2000mくらいなので

麓よりはずっと涼しいのだ

とはいっても 歩き始めると

カッパが蒸し暑い

素直に脱ぎましょう

尾根歩き と高をくくってストックを

車に置き去りにしてきたのが仇となった

意外とアップダウンがある

尾根道は快適なものの

しばらく歩くと単調で飽きてきた

と

淡い緑のカーテンのように垂れ下がった

サルオガセ

サルオガセって寄生植物でしょ?

サルオガセに巻き付かれた木は

養分を吸い取られて枯れてしまうのだ

工作材料頂き!

にゃはは!!

尾根道に並行して走っている南アルプスエコーラインを横断

丘の上展望台に到着

(きゃほー

)

)

ここからは御池山クレーター跡を

上から眺められる場所

御池山クレーター跡の情報はこちら

御池山クレーター跡の情報はこちら

でわ 前進してクレーターを

覗いてみることにする

直径約900mというクレーター跡は