2013年07月23日

山が痩せていく!?

2013/7/21

忍耐! あつ~い低山縦走記

武甲山

(奥武蔵エリア)

全山行 372回

武甲山の情報はこちら

武甲山の情報はこちら

大持山の情報はこちら

大持山の情報はこちら

標高 武甲山 1304m 小持山 1273m 大持山 1294,1m

天気 晴れ

晴れ

山行時間 5時間

〈コース〉自宅(5:00)-一ノ鳥居(10:10)-表参道-

武甲山(11:50-12:10)-シラジクボ(12:40)-小持山(1:20)-

大持山(1:50)-妻坂峠(2:45-2:50)-一ノ鳥居(3:10)

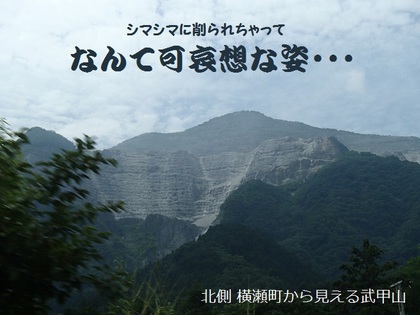

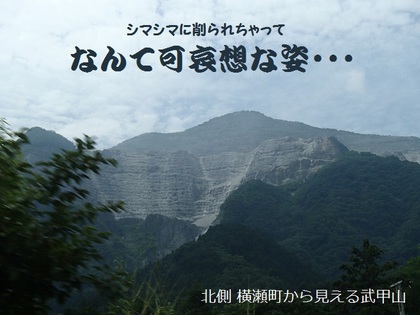

明治時代からセメントの材料の 石灰岩の採掘のため

削られ続ける武甲山

今も尚 山の麓では採掘が行われ 山頂直下まで

無残にも山肌を削り採られた山が聳えている

南の奥多摩方向から見えば フツーの山も

北側から見れば その姿は悲惨な状態にある

何故 この山が二百名山なのか?

謎を解くため ひとちがが今出動する

天気はマズマズ

久しぶりにカッパを着ない

山歩きができそうな予感

(わぁーい )

)

山梨を通り 遠回りとわかっていても

雁坂トンネルで料金を払った

(あは。)

片道4時間

山の中をウネウネと

やたら長い

国道299号に入ると

一際高く目立った山が見えてくる

近付いていくと 形のいい山の斜面は

シマシマ模様がくっきり見え始めた

すご~い

更に近づくと シマシマは

まるで囚人服のようにも見える

痛々しいその姿

悪い事でもしたわけじゃないだろうに

なんか かわいそうに思えた

反して

武甲山石灰岩地特殊植物群落

に指定されている貴重な山でもあるのだ

人間のために削られている山は

身を削られることによって

人間と共存していくしかないのかな?

登山口の一ノ鳥居までは

山を削ってセメントにするための

たくさんの工場が立ち並ぶ中を通過する

埃っぽい道路の脇には 灰色の鉄の冷たい

自然とはかけ離れた工場の施設が

モクモクと白い蒸気を出して動いていた

道の一番奥が

登山口の 一ノ鳥居

鳥居の前には お犬さまが番をしていた

涼しげに木の下で番をする犬たちは

苔むしていて時の流れを物語っているようだ

それにしても あばら骨 が見えてる

狛犬なんて初めてみた

ちがこさん このワンコたちは

実は オオカミ なんだよ

へぇーっ

そうなんだぁー

時刻は10時を回っている

駐車場は満車で 溢れた車は道沿いに路肩駐車

なんとか ひとちがも車を停めた

この山は 観光山

子供たちを連れた家族 トレランの人

おもいっきり山ガールと

色々なスタイルの人が うじゃうじゃいる

(すごいですな )

)

マケジと

ひとちがも出発♪

武甲山大嶽神社の表参道を

ゆるやかに登っていく

うが うが

うが うが

うが うが

うが

道の途中には魚の養殖の施設がある

なんか地味

表参道には 丁目石 が あちこちに出てくる

最初はもちろん 一丁目 から

石が立つ間隔は それほど長くはなく

あっという間に 十丁目

ねぇ ちがこさん知ってた?

丁目石は200年前のものもあるってこと

埋まって不明になってるものや 壊れちゃったのを

修復する作業も行われてるんだよ

へぇー

知らなかった

ゆるやかに登る登山道は 確かに観光向けで

家族連れや お年寄りにはいいかもしれない

(そう そう )

)

ずーっと単調な

ダラダラ坂

と思ったら 舗装路

あ゛―

ずーっと こんな感じかな?

たぶん

ずーっと そうかもしれませんね

十四丁目までくると 舗装路は終わった

(ほっ )

)

終わったのはいいけど

またしても植林が続き単調極まりない

(はぁ。。。)

こーなったら無言でピッチを上げて

登るっきゃないね ひとしさん

うが うが

うが うが

うが うが

うが

次々と登山者を ゴボウ抜きして

不動の滝のある水場に到着

水場では 家族連れやパーティーが休憩中

先を急ぐ ひとちがは素通りして

更にスピードを上げて登っていく

ハァ ハァ

ハァ ハァ

ハァ ハァ

ハァ

あぢぃーですぅ

あれ?

ちがこさん ワタスゲネットは?

あー

ワタスゲネットね

新型に改良したワタスゲネットを

今回 試す予定だったものの

虫がいない という現実

情報では虫が多いと聞いたから

長袖・長ズボン 蚊取線香スタンバイと

バッチリ支度だけはしてきたんだけど

この山は

虫が多い んじゃなかったんですか?

確かにハチはブンブンうるさいものの

被害ななさそうだ

それにしても 暑いですねぇー

周りを見れば 皆さん半袖に短パン

なんか やたら暑く苦しい じゃん

ひとちが

最近の山歩きは虫の襲来で痛い目に

あってきたので警戒

万全の皮膚隠しルック

まっ

いいかっ!

危険もなく 虫もいない

観光山は ある意味 刺激がない

その上 低山は暑い ときた

それが 観光山じゃん

そーゆー もんかねぇー

大きな杉が立ち並ぶ開けた場所に出た

ひとしさんが抱き着いても

この大きさ

再びピッチを上げて山頂を目指す

うが うが

うが うが

うが うが

うが

小さなトタンで囲われた

〆飾りがしてある水場

よーく見ると

ポツン ポツン と水は出ている

緊急時意外

飲むのはヤメておこう

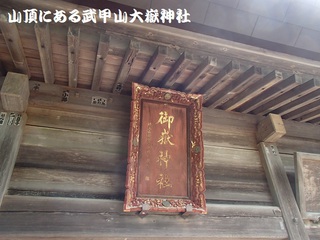

ようやく山頂にある神社に到着

(やったぁー )

)

と思ったら 五十二丁が最後でした

明治時代の山頂は 1336mあったそうだよ

でもね 採掘の影響で1295mになっちゃったんだって

それじゃあまりに可哀想だから 平成14年に山頂を

高い場所に移して1304mに訂正したんだと

ふ~ん

立派な鳥居の奥には社殿がある

今日の感謝を伝える

ここにもまた 痩せこけた お犬さまたちがいる

痩せているのが妙に気になるのは

ちがこさんだけだろうか?

社殿の左横には展望台に出るルート

回り込むようにして展望台へ

武甲山ピークに到着♪

小広い展望台広場からは

北側の横瀬町が見える

(わぁ~ぉ )

)

天気は悪くはないものの

イマイチ山々がよく見えないような

その代わり 横瀬の町は

隅々まで見渡すことができる

そして金網から下を覗くと

白く血の気を失ったような山が

直下まで削られて痛々しい姿を見せていた

(きゃぁー )

)

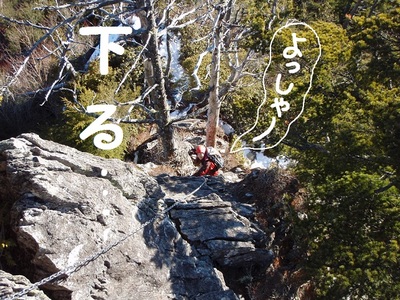

本日は縦走のため先を急ぐことにする

(よっしゃ )

)

ところで シラジクボって何?

何だろね?

白い窪み ってことかな?

これまで歩いた表参道は

整備が行き届き 観光向けであったが

この先はガラリと雰囲気が違う

もっさりで

低山独特の蒸し暑さ倍増

その上 人がほとんどいない

みんなピストンで帰っちゃうんだね

そうですね

こちらは 健脚向きコース って

書いてありましたよ

健脚向きねぇー

健脚とは言えないけど 山を越えてく

自信だけはある

さぁ

進もうっか♪

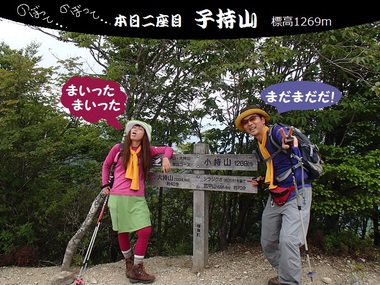

シラジクボまで下り

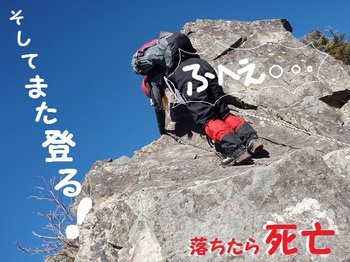

再び子持山まで登る

しっかりコースがついている登山道は

迷うこともなく快適だが バカ暑い

ハァ ハァ

ハァ ハァ

ハァ ハァ

ハァ

あぢぃーねぇー

ふたりとも 汗ダラダラ

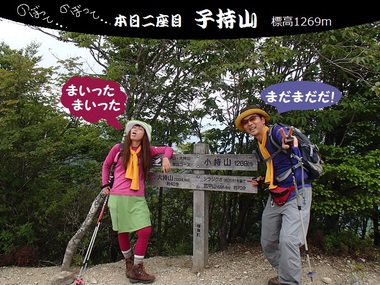

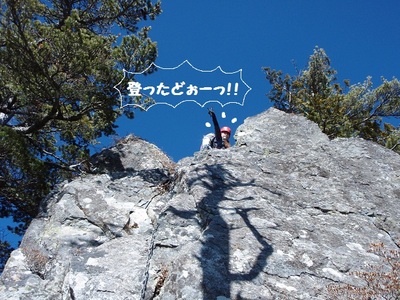

気合を入れて子持山まで登ったが

意外と大変だった

まだ先は長いよ ちがこさん

大丈夫?

登ったんだから

なんとか山越えて下んなきゃ

振りかえると武甲山が

だんだん小さくなっていった

子持山から大持山の稜線は景色も見えて

なかなか楽しいが登りは辛い

(ふぇ~ん )

)

ハァ ハァ

ハァ ハァ

ハァ ハァ

ハァ

その時だぁー

バリ バリ バリ

地面の草と枝を引きずるような音がする

え?

よーく見ると目の前に2mはありそうな

巨大なアオダイショウ

きゃぁー

かわいい

大きな声を出すとびっくりしちゃうだろうから

そーっとヘビが逃げるまでしばらく様子を見ていた

大持山手前の展望峰からは

南側の景色がバツグンだ

下には 秩父さくら湖 なんかがあるはず

でも見えない

ようやく大持山ピークへ

ここからも北側の景色がよく見える

が

どの山が どれだかわからない

大持山から妻坂峠までは

広くゆるやかに下るゴキゲンな道

(うん うん )

)

誰も歩いていないのが

もったいない程の広さだ

(そう そう)

道を下りきると 広く展望のいい分岐に到着

ここわ 武川岳との分岐

妻坂峠まで ズンズン下る

遅い時間に出発したので できるだけ早く

歩いて時間を稼がなくっちゃいけないからだ

うが うが

うが うが

うが うが

うが

あれ

ちがこさんヒルがついてますよ

え゛―

ヒル?

一瞬

ひとしさんが山ヒルに襲われた場面 を

思い出した

ちょっと ビビった

きゃぁーっ

緑のスカートを じっ と見る

なんじゃん ヒルじゃないよ

シャクトリムシ

どこかに吊り下がって

いたのかもしれませんね

気の毒なので 枝につけて

山に返してあげた

最初はゆるやかな下りだったのに峠が近くなると

深く掘れたような溝ができ歩きにくい

(ぶぅ )

)

下りきった峠には

ちょこんと お地蔵さんが佇んでいた

ここから最後の下り

懸命になって山を歩いたおかげで

日暮れには駐車場に戻れそう

(やったね )

)

今日一日を振りかえって

気が付いたこと

一日中 必死で歩いてたから

ひとしさんと ほとんど話してない

ハァ ハァ

ハァ と あぢぃー

と あぢぃー

だけで終わっちゃったような・・・

ところで ちがこさん

武甲山の謎を解くんじゃなかったっけ?

あー

すっかり忘れてた

でもさ 観光山で人気がある

ってことだけはわかった

やっぱね

ちゃんと調べておいたよ

武甲山の歴史

武甲山大嶽神社とは?

主神は日本武尊

日本武尊が東征した際

武甲山山頂に武具を埋めたとされる

本殿裏には、白鳥神剣神社がある

ほぉーっ

知らなかったぁー

古くから信仰の山として崇められてきたんだから

二百名山で当然でしょ ちがこさん

うん うん

観光山なんて言ってごめんね

一の鳥居に戻ってきた

満車だった駐車場には 数台の車と

エクストレイルだけが 遅いご主人の

帰りを首を長くして待っていたよ

町の人たちは武甲山が大好きなんだね

この日の立ち寄り湯はこちら

この日の立ち寄り湯はこちら

秩父湯元 武甲温泉

単純硫黄泉のお風呂です

外に洗い場があるので涼しいのと 脱衣所が広く

休憩できる庭もあります

忍耐! あつ~い低山縦走記

武甲山

(奥武蔵エリア)

全山行 372回

武甲山の情報はこちら

武甲山の情報はこちら

大持山の情報はこちら

大持山の情報はこちら

標高 武甲山 1304m 小持山 1273m 大持山 1294,1m

天気

晴れ

晴れ山行時間 5時間

〈コース〉自宅(5:00)-一ノ鳥居(10:10)-表参道-

武甲山(11:50-12:10)-シラジクボ(12:40)-小持山(1:20)-

大持山(1:50)-妻坂峠(2:45-2:50)-一ノ鳥居(3:10)

明治時代からセメントの材料の 石灰岩の採掘のため

削られ続ける武甲山

今も尚 山の麓では採掘が行われ 山頂直下まで

無残にも山肌を削り採られた山が聳えている

南の奥多摩方向から見えば フツーの山も

北側から見れば その姿は悲惨な状態にある

何故 この山が二百名山なのか?

謎を解くため ひとちがが今出動する

天気はマズマズ

久しぶりにカッパを着ない

山歩きができそうな予感

(わぁーい

)

)山梨を通り 遠回りとわかっていても

雁坂トンネルで料金を払った

(あは。)

片道4時間

山の中をウネウネと

やたら長い

国道299号に入ると

一際高く目立った山が見えてくる

近付いていくと 形のいい山の斜面は

シマシマ模様がくっきり見え始めた

すご~い

更に近づくと シマシマは

まるで囚人服のようにも見える

痛々しいその姿

悪い事でもしたわけじゃないだろうに

なんか かわいそうに思えた

反して

武甲山石灰岩地特殊植物群落

に指定されている貴重な山でもあるのだ

人間のために削られている山は

身を削られることによって

人間と共存していくしかないのかな?

登山口の一ノ鳥居までは

山を削ってセメントにするための

たくさんの工場が立ち並ぶ中を通過する

埃っぽい道路の脇には 灰色の鉄の冷たい

自然とはかけ離れた工場の施設が

モクモクと白い蒸気を出して動いていた

道の一番奥が

登山口の 一ノ鳥居

鳥居の前には お犬さまが番をしていた

涼しげに木の下で番をする犬たちは

苔むしていて時の流れを物語っているようだ

それにしても あばら骨 が見えてる

狛犬なんて初めてみた

ちがこさん このワンコたちは

実は オオカミ なんだよ

へぇーっ

そうなんだぁー

時刻は10時を回っている

駐車場は満車で 溢れた車は道沿いに路肩駐車

なんとか ひとちがも車を停めた

この山は 観光山

子供たちを連れた家族 トレランの人

おもいっきり山ガールと

色々なスタイルの人が うじゃうじゃいる

(すごいですな

)

)マケジと

ひとちがも出発♪

武甲山大嶽神社の表参道を

ゆるやかに登っていく

うが

うが

うが うが

うが うが

うが

道の途中には魚の養殖の施設がある

なんか地味

表参道には 丁目石 が あちこちに出てくる

最初はもちろん 一丁目 から

石が立つ間隔は それほど長くはなく

あっという間に 十丁目

ねぇ ちがこさん知ってた?

丁目石は200年前のものもあるってこと

埋まって不明になってるものや 壊れちゃったのを

修復する作業も行われてるんだよ

へぇー

知らなかった

ゆるやかに登る登山道は 確かに観光向けで

家族連れや お年寄りにはいいかもしれない

(そう そう

)

)

ずーっと単調な

ダラダラ坂

と思ったら 舗装路

あ゛―

ずーっと こんな感じかな?

たぶん

ずーっと そうかもしれませんね

十四丁目までくると 舗装路は終わった

(ほっ

)

)

終わったのはいいけど

またしても植林が続き単調極まりない

(はぁ。。。)

こーなったら無言でピッチを上げて

登るっきゃないね ひとしさん

うが

うが

うが うが

うが うが

うが

次々と登山者を ゴボウ抜きして

不動の滝のある水場に到着

水場では 家族連れやパーティーが休憩中

先を急ぐ ひとちがは素通りして

更にスピードを上げて登っていく

ハァ

ハァ

ハァ ハァ

ハァ ハァ

ハァ

あぢぃーですぅ

あれ?

ちがこさん ワタスゲネットは?

あー

ワタスゲネットね

新型に改良したワタスゲネットを

今回 試す予定だったものの

虫がいない という現実

情報では虫が多いと聞いたから

長袖・長ズボン 蚊取線香スタンバイと

バッチリ支度だけはしてきたんだけど

この山は

虫が多い んじゃなかったんですか?

確かにハチはブンブンうるさいものの

被害ななさそうだ

それにしても 暑いですねぇー

周りを見れば 皆さん半袖に短パン

なんか やたら暑く苦しい じゃん

ひとちが

最近の山歩きは虫の襲来で痛い目に

あってきたので警戒

万全の皮膚隠しルック

まっ

いいかっ!

危険もなく 虫もいない

観光山は ある意味 刺激がない

その上 低山は暑い ときた

それが 観光山じゃん

そーゆー もんかねぇー

大きな杉が立ち並ぶ開けた場所に出た

ひとしさんが抱き着いても

この大きさ

再びピッチを上げて山頂を目指す

うが

うが

うが うが

うが うが

うが

小さなトタンで囲われた

〆飾りがしてある水場

よーく見ると

ポツン ポツン と水は出ている

緊急時意外

飲むのはヤメておこう

ようやく山頂にある神社に到着

(やったぁー

)

)

と思ったら 五十二丁が最後でした

明治時代の山頂は 1336mあったそうだよ

でもね 採掘の影響で1295mになっちゃったんだって

それじゃあまりに可哀想だから 平成14年に山頂を

高い場所に移して1304mに訂正したんだと

ふ~ん

立派な鳥居の奥には社殿がある

今日の感謝を伝える

ここにもまた 痩せこけた お犬さまたちがいる

痩せているのが妙に気になるのは

ちがこさんだけだろうか?

社殿の左横には展望台に出るルート

回り込むようにして展望台へ

武甲山ピークに到着♪

小広い展望台広場からは

北側の横瀬町が見える

(わぁ~ぉ

)

)

天気は悪くはないものの

イマイチ山々がよく見えないような

その代わり 横瀬の町は

隅々まで見渡すことができる

そして金網から下を覗くと

白く血の気を失ったような山が

直下まで削られて痛々しい姿を見せていた

(きゃぁー

)

)

本日は縦走のため先を急ぐことにする

(よっしゃ

)

)

ところで シラジクボって何?

何だろね?

白い窪み ってことかな?

これまで歩いた表参道は

整備が行き届き 観光向けであったが

この先はガラリと雰囲気が違う

もっさりで

低山独特の蒸し暑さ倍増

その上 人がほとんどいない

みんなピストンで帰っちゃうんだね

そうですね

こちらは 健脚向きコース って

書いてありましたよ

健脚向きねぇー

健脚とは言えないけど 山を越えてく

自信だけはある

さぁ

進もうっか♪

シラジクボまで下り

再び子持山まで登る

しっかりコースがついている登山道は

迷うこともなく快適だが バカ暑い

ハァ

ハァ

ハァ ハァ

ハァ ハァ

ハァ

あぢぃーねぇー

ふたりとも 汗ダラダラ

気合を入れて子持山まで登ったが

意外と大変だった

まだ先は長いよ ちがこさん

大丈夫?

登ったんだから

なんとか山越えて下んなきゃ

振りかえると武甲山が

だんだん小さくなっていった

子持山から大持山の稜線は景色も見えて

なかなか楽しいが登りは辛い

(ふぇ~ん

)

)

ハァ

ハァ

ハァ ハァ

ハァ ハァ

ハァ

その時だぁー

バリ バリ バリ

地面の草と枝を引きずるような音がする

え?

よーく見ると目の前に2mはありそうな

巨大なアオダイショウ

きゃぁー

かわいい

大きな声を出すとびっくりしちゃうだろうから

そーっとヘビが逃げるまでしばらく様子を見ていた

大持山手前の展望峰からは

南側の景色がバツグンだ

下には 秩父さくら湖 なんかがあるはず

でも見えない

ようやく大持山ピークへ

ここからも北側の景色がよく見える

が

どの山が どれだかわからない

大持山から妻坂峠までは

広くゆるやかに下るゴキゲンな道

(うん うん

)

)誰も歩いていないのが

もったいない程の広さだ

(そう そう)

道を下りきると 広く展望のいい分岐に到着

ここわ 武川岳との分岐

妻坂峠まで ズンズン下る

遅い時間に出発したので できるだけ早く

歩いて時間を稼がなくっちゃいけないからだ

うが

うが

うが うが

うが うが

うが

あれ

ちがこさんヒルがついてますよ

え゛―

ヒル?

一瞬

ひとしさんが山ヒルに襲われた場面 を

思い出した

ちょっと ビビった

きゃぁーっ

緑のスカートを じっ と見る

なんじゃん ヒルじゃないよ

シャクトリムシ

どこかに吊り下がって

いたのかもしれませんね

気の毒なので 枝につけて

山に返してあげた

最初はゆるやかな下りだったのに峠が近くなると

深く掘れたような溝ができ歩きにくい

(ぶぅ

)

)

下りきった峠には

ちょこんと お地蔵さんが佇んでいた

ここから最後の下り

懸命になって山を歩いたおかげで

日暮れには駐車場に戻れそう

(やったね

)

)

今日一日を振りかえって

気が付いたこと

一日中 必死で歩いてたから

ひとしさんと ほとんど話してない

ハァ

ハァ

ハァ と あぢぃー

と あぢぃーだけで終わっちゃったような・・・

ところで ちがこさん

武甲山の謎を解くんじゃなかったっけ?

あー

すっかり忘れてた

でもさ 観光山で人気がある

ってことだけはわかった

やっぱね

ちゃんと調べておいたよ

武甲山の歴史

武甲山大嶽神社とは?

主神は日本武尊

日本武尊が東征した際

武甲山山頂に武具を埋めたとされる

本殿裏には、白鳥神剣神社がある

ほぉーっ

知らなかったぁー

古くから信仰の山として崇められてきたんだから

二百名山で当然でしょ ちがこさん

うん うん

観光山なんて言ってごめんね

一の鳥居に戻ってきた

満車だった駐車場には 数台の車と

エクストレイルだけが 遅いご主人の

帰りを首を長くして待っていたよ

町の人たちは武甲山が大好きなんだね

この日の立ち寄り湯はこちら

この日の立ち寄り湯はこちら

秩父湯元 武甲温泉

単純硫黄泉のお風呂です

外に洗い場があるので涼しいのと 脱衣所が広く

休憩できる庭もあります

2013年07月03日

岩遊び♪

2013/6/29

山頂は地味でも!

小川山

(奥秩父エリア)

全山行 367回

小川山の情報はこちら

小川山の情報はこちら

標高 小川山 2418.3mm

天気 曇り・

曇り・ 雨

雨

山行時間 8時間

〈コース〉金峰山荘(8:00)-カモシカコース-分岐-小川山-(11:00-11:20)-

分岐-唐沢の滝-分岐-第一岩峰-金峰山荘(4:00)

*駐車場は廻目平内の金峰山荘にあります。

(一日一人300円)

山梨百名山のひとつ 小川山

登山口のある廻目平は

岩峰群が点在する

これぞ

クライマーの聖地

そして その奥に

じみー に立っているのが

小川山

標高は2500m近くあるものの

周囲には 日本百名山の 金峰山・瑞牆山 など

名高い山があるため その存在は目立たない

実際 小川山って

どんな山なんだろ?

そんな疑問から ひとちがの山歩きが

今週も始まった

(よっしゃ )

)

須玉インターから 佐久街道をブッ飛ばし

野辺山から県道68号に入る

*前回は 大弛峠からトライしようとしたが

林道がボコボコで車で入れなかった経緯あり

のどかだねぇー

ひとしさん♪

いやぁー

すごいですねぇー

周りは どこもかしこも

レタス畑

道を挟んで両側には 緑の美味しそうな

レタスがお行儀よく並んでいる

いいですねぇー

毎日新鮮なレタスが食べられて

野菜好きな ひとしさん

羨ましい限り

廻目平に到着

駐車券を引き抜くとゲートが開いた

これでお金を払わなきゃ

出ることは不可能

ケチだねぇー

ちがこさんは考えた

お金を払うくらいなら

廻目平の中を ぜ~んぶ歩かなくっちゃ!

またぁー

バカみたいなこと言って

ちゃんと帰ってこれる計画立ててよね

あはは

そうだね

さっそく 金峰山荘前を出発

(うりゃ )

)

林道沿いのテン場や バンガローの横を通過

カモシカコース から山にとりつく

と

登山道入り口の看板には

こんなことが書かれていた

だ 大丈夫ですか?

上級者コースって

またコワい場所とか 危険な場所とか

たくさんあるんじゃないでしょうね?

疑いの眼差しで ひとしさんが

じぃーっ と ちがこさんを見つめる

えーと

確か途中が破線ルートになってて

危険マークもついてるけど

どんな危険 なんですか?

知らないよ

あ゛―

本当に大丈夫なの ちがこさん

わかぁ~んない

最初はゴキゲンな道だった

若い白樺の幹は 初夏の緑に映えて美しい

(うん、うん )

)

すっごく急なわけでもないし

ぶんぶんピッチが上がる ちがこさん

るん♪ るん♪

途中で気が付いた

ひとしさんが ちっともこない

どうしたの ひとち?

ノロノロと足取りも遅く

笑顔もないし 無表情

(えっ )

)

ハァ ハァ

ハァ ハァ

ハァ

苦しいですぅー

最近 ひとち 体調よくないね

今回もお酒がらみ?

違いますぅー

たぶん仕事のしすぎかな?

倒れるまで遊ぶ

倒れても起き上がって遊ぶ

ひとしさんのモットーは

最近 仕事に邪魔されているようだ

(あはは。。。)

登るにつれ 大きな岩が現れ

ヨロヨロと 登山道から外れ

寄り道する ちがこさん

ひとしさんさぁ~ん

いい景色だよぉー

おいでよぉー

私はいいです

楽しそうに 岩によじ登り

景色を眺める ちがこさんと対照的に

ひとしさんは岩の根っこに座り込み

動こうとしない

(あららん )

)

大丈夫?

ホントに?

破線ルート・危険マーク地帯 に突入したらしい

(よっしゃ )

)

振り返れば景色はやっぱりいい

足場の悪い岩場には立派な梯子が

かけられ 危ないという感じはしない

それでも 登ったり下ったり尾根沿いの

岩場が続いている

突如 大岩が現れた

岩には 展望台B と書かれているが

ここが 地図上の P2008 か?

写真からは その大きさがよく

わからないと思う

ちょっと離れた場所から見てみよう

積み重なった大きな岩

その最上部まで登ると高度感いっぱい

足がすくむような360度のパノラマ

ひとち 何が見える?

深い山の中に 二段の滝

唐沢ノ滝

ここは帰りに見に行く予定

(うひひ)

北方向には 廻目平の岩峰群が

ゴツゴツとした姿を見せていた

いいねぇ~

この中のひとつ

第一岩峰 は 展望絶景 とのこと

でも どれだか

よくわからない

帰りに寄り道し~よぉっと

(うひひ)

岩の上は慎重に行動しないと

戸隠山のような事態 になる可能性大

って ちがこさん

いったいどこから ひとちを撮ってるの?

あはは

隣の岩のてっぺんだよ

ここは展望台じゃないけど

登れたから登ってみた

こっちも 景色いいよぉー

あ゛―

また勝手に危ない場所に登るんだから

落ちても知らないよ

先を急ごう

尾根沿いの岩場の道は

ジャングル

に変わった

最初は背高のっぽのシャクナゲ

背が高いから うじゃうじゃ

生えている割には歩きやすい

そのうち背の低いシャクナゲと

よくわからない植物が

もじゃもじゃ

生えている岩場の道に変わり

にっちも さっちも

どっちも ブルドック

イエー!

古いな

この繰り返しから脱出するまで

腕や足には ひっかき傷だらけ

(はぁぁ。。。)

もしかしなくて このコースで 一番大変 なのは

この もじゃもじゃ と

戦うことかもしれない

そうかもね

その先は苔むした単調な登りが続く

景色も樹林帯の中だから まったくなし

ようやく波に乗り出した ひとしさんと

山頂目指して うがうが登る

忍耐の末 山頂に到着

先客の登山者がランチ中

ともかく狭く 山梨百名山の棒が

ひょろろん と立っているだけ

じみぃーっ

少し奥に入った場所で おむすびころりんを

食べて早々に出発することにした

(よっしゃ )

)

帰路は途中までピストンのため

またもや もじゃもじゃ

と戦うハメになった

(う゛ぇー )

)

ここを通過しなきゃ

帰れない

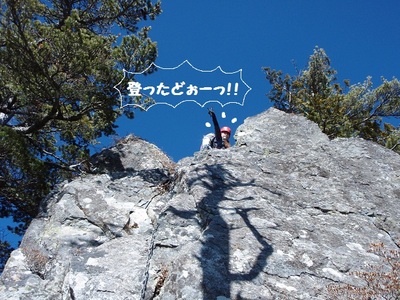

岩場コースには 大きな奇岩が多々点在

登れそうなものもあれば 登れないものもある

登れそうなものを 片っ端から

ちがこさんは 登ってみる

そのたびに 同じよーな景色を見るわけだが

それがまた楽しい

小川山自体には展望もなく 地味だけど

山頂に到達するまでの岩場コースは面白い

ひとしさんも おいでよぉー

誘うたびに

私はいいですぅー

と テンションの低い ひとしさん

(何度 断られたことか )

)

平たい大岩の横を通過しようとした時

何かに呼ばれたような・・・

ちーがこさん

ここ! ここ!

岩の上を覗いたら 神社さんの祠

小川神社

ご挨拶してきなさい

ってことね

ここからは 岩峰の遥か後ろに

さっき登った 小川山の姿を見ることができる

岩峰群と違い まん丸い山頂は

やっぱ地味

こりゃ

山に失礼だよ

ごめん

分岐から 滝を目指してカモシカコースの

破線ルートを下っていく

ヌルヌルして湿気がある歩きにくい道

(きゃぁー )

)

それでも梯子もあるし 慎重に歩けば

問題なし

わぁー

滝だぁー

朝 展望台Bから見えた 唐沢ノ滝 に到着

30mの なかなか立派な滝

なんか この滝

水しぶきがひどいですねぇー

確かに 尋常なく上から水が降ってくる

なんでかな?

沢を横断

それでもまだ 滝のみずしぶきが

森の中まで 追っかけてきた

あれ? これって

雨 ですね

そうみたい

天気は曇りから雨に変わった

(あは。)

カッパを着てゴー♪

再び山の中を歩く

分岐に到着

このまま 金峰山荘方向に下ればゴール

簡単なことだ

しかぁ~し 景色のいい

第一岩峰を登ろうと目論む

欲張りな ひとちがとしては

このまま下るわけにはいかない

またかい

分岐からパノラマコース方向に

ズンズン登っていく

目の前に大きな岩がある

赤ペンキの矢印はわかるけど

黄色の文字がイマイチよく読めない

なぬ なぬ・・・

「右は岩のぼりの方いがい行かないように 」

だと

岩登りって

クライマーの人だけなのかな?

雨も降ってるし 岩の上に出ても

景色はダメでしょうね

ひとしさん 弱気

たぶん 展望岩と思われる大岩を回り込み

たぶん ここから登るであろうと思われる

岩の隙間を見上げた

じゃいいよ

ここで待ってて

ちょっと様子見てくるから

あ゛―

また 行っちゃったよ ちがこさん

ひとち 追っかけなくていいの?

だってぇー

岩の上に出ると 雨が益々ひどくなった

岩自体は 雨が降っても滑るようには思えない

かえって 岩の上に乗っているジャリに

足を捕られれば コロン と下に

滑落する可能性はある

雨の中に 展望岩が浮かんでいた

進むべきか?

進まぬべきか?

しばらく悩んだものの

行ってみるこにした

やっぱりね

下でじっと なかなか降りてこない

ちがこさんを待っていた ひとしさん

雨もすぐやむから

おいでよぉー

という ちがこさんに励まされ

シブシブ登ってきた

慎重に展望岩まで出てみる

雨 ザーザー

ひとちが 濡れ鼠

もう笑うしかない

ひどいもんだ

10分ほど立ちんぼしていると

やっと雨が止んだ

(やったぁー )

)

眼下には 廻目平の駐車場

車が出たり入ったりするのがよく見える

(うは! うは!)

そして横の岩峰の岩壁には

クライマーのための目印か?

ここまで登れてよかったね

はい

雨が降っても がんばって

ホントよかったですぅー

雨は上がった

大満足で 緑の尾根岩パノラマコースを

軽快に下っていく

あれ?

ひとち 元気になったじゃん

はい

おかげさまで

中腹には さっき登った

展望岩がよく見える東屋

上級者コース? の

破線ルートの カモシカコースとは違う

整備された登山道に びっくり

廻目平に ゴール

どこから出てくるのか?

ヘルメットをかぶったクライマーたちが

あちこちから駐車場に帰ってきた

こんな雨の日でも

岩に登るんだねぇー

お疲れさまでぇ~す

って ひとちがも

お疲れ♪

帰りに地元のスーパーで

朝どりされたレタスを こらしょと買った

(うははは)

どー どー どー

ゲリラ豪雨が村を襲う

ひとちが スーパーに監禁

よかったね

雨が少ないうちに山下れて

ホントですね

見てください 道は大洪水ですよ

のんびりスーパーで雨宿り

梅雨時期のお天気は

晴れたり 曇ったり 雨が降ったりと大忙し

そんな時期でも 山を楽しもう

やっぱり カッパは必需品!

この日の立ち寄り湯はこちら

この日の立ち寄り湯はこちら

ヘルシーパーク かわかみ

村人も その他の人も 300円でお風呂を使えます

山頂は地味でも!

小川山

(奥秩父エリア)

全山行 367回

小川山の情報はこちら

小川山の情報はこちら

標高 小川山 2418.3mm

天気

曇り・

曇り・ 雨

雨山行時間 8時間

〈コース〉金峰山荘(8:00)-カモシカコース-分岐-小川山-(11:00-11:20)-

分岐-唐沢の滝-分岐-第一岩峰-金峰山荘(4:00)

*駐車場は廻目平内の金峰山荘にあります。

(一日一人300円)

山梨百名山のひとつ 小川山

登山口のある廻目平は

岩峰群が点在する

これぞ

クライマーの聖地

そして その奥に

じみー に立っているのが

小川山

標高は2500m近くあるものの

周囲には 日本百名山の 金峰山・瑞牆山 など

名高い山があるため その存在は目立たない

実際 小川山って

どんな山なんだろ?

そんな疑問から ひとちがの山歩きが

今週も始まった

(よっしゃ

)

)須玉インターから 佐久街道をブッ飛ばし

野辺山から県道68号に入る

*前回は 大弛峠からトライしようとしたが

林道がボコボコで車で入れなかった経緯あり

のどかだねぇー

ひとしさん♪

いやぁー

すごいですねぇー

周りは どこもかしこも

レタス畑

道を挟んで両側には 緑の美味しそうな

レタスがお行儀よく並んでいる

いいですねぇー

毎日新鮮なレタスが食べられて

野菜好きな ひとしさん

羨ましい限り

廻目平に到着

駐車券を引き抜くとゲートが開いた

これでお金を払わなきゃ

出ることは不可能

ケチだねぇー

ちがこさんは考えた

お金を払うくらいなら

廻目平の中を ぜ~んぶ歩かなくっちゃ!

またぁー

バカみたいなこと言って

ちゃんと帰ってこれる計画立ててよね

あはは

そうだね

さっそく 金峰山荘前を出発

(うりゃ

)

)

林道沿いのテン場や バンガローの横を通過

カモシカコース から山にとりつく

と

登山道入り口の看板には

こんなことが書かれていた

だ 大丈夫ですか?

上級者コースって

またコワい場所とか 危険な場所とか

たくさんあるんじゃないでしょうね?

疑いの眼差しで ひとしさんが

じぃーっ と ちがこさんを見つめる

えーと

確か途中が破線ルートになってて

危険マークもついてるけど

どんな危険 なんですか?

知らないよ

あ゛―

本当に大丈夫なの ちがこさん

わかぁ~んない

最初はゴキゲンな道だった

若い白樺の幹は 初夏の緑に映えて美しい

(うん、うん

)

)

すっごく急なわけでもないし

ぶんぶんピッチが上がる ちがこさん

るん♪ るん♪

途中で気が付いた

ひとしさんが ちっともこない

どうしたの ひとち?

ノロノロと足取りも遅く

笑顔もないし 無表情

(えっ

)

)ハァ

ハァ

ハァ ハァ

ハァ

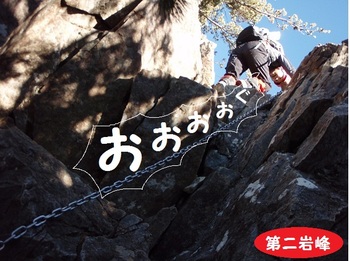

苦しいですぅー

最近 ひとち 体調よくないね

今回もお酒がらみ?

違いますぅー

たぶん仕事のしすぎかな?

倒れるまで遊ぶ

倒れても起き上がって遊ぶ

ひとしさんのモットーは

最近 仕事に邪魔されているようだ

(あはは。。。)

登るにつれ 大きな岩が現れ

ヨロヨロと 登山道から外れ

寄り道する ちがこさん

ひとしさんさぁ~ん

いい景色だよぉー

おいでよぉー

私はいいです

楽しそうに 岩によじ登り

景色を眺める ちがこさんと対照的に

ひとしさんは岩の根っこに座り込み

動こうとしない

(あららん

)

)大丈夫?

ホントに?

破線ルート・危険マーク地帯 に突入したらしい

(よっしゃ

)

)

振り返れば景色はやっぱりいい

足場の悪い岩場には立派な梯子が

かけられ 危ないという感じはしない

それでも 登ったり下ったり尾根沿いの

岩場が続いている

突如 大岩が現れた

岩には 展望台B と書かれているが

ここが 地図上の P2008 か?

写真からは その大きさがよく

わからないと思う

ちょっと離れた場所から見てみよう

積み重なった大きな岩

その最上部まで登ると高度感いっぱい

足がすくむような360度のパノラマ

ひとち 何が見える?

深い山の中に 二段の滝

唐沢ノ滝

ここは帰りに見に行く予定

(うひひ)

北方向には 廻目平の岩峰群が

ゴツゴツとした姿を見せていた

いいねぇ~

この中のひとつ

第一岩峰 は 展望絶景 とのこと

でも どれだか

よくわからない

帰りに寄り道し~よぉっと

(うひひ)

岩の上は慎重に行動しないと

戸隠山のような事態 になる可能性大

って ちがこさん

いったいどこから ひとちを撮ってるの?

あはは

隣の岩のてっぺんだよ

ここは展望台じゃないけど

登れたから登ってみた

こっちも 景色いいよぉー

あ゛―

また勝手に危ない場所に登るんだから

落ちても知らないよ

先を急ごう

尾根沿いの岩場の道は

ジャングル

に変わった

最初は背高のっぽのシャクナゲ

背が高いから うじゃうじゃ

生えている割には歩きやすい

そのうち背の低いシャクナゲと

よくわからない植物が

もじゃもじゃ

生えている岩場の道に変わり

にっちも さっちも

どっちも ブルドック

イエー!

古いな

この繰り返しから脱出するまで

腕や足には ひっかき傷だらけ

(はぁぁ。。。)

もしかしなくて このコースで 一番大変 なのは

この もじゃもじゃ と

戦うことかもしれない

そうかもね

その先は苔むした単調な登りが続く

景色も樹林帯の中だから まったくなし

ようやく波に乗り出した ひとしさんと

山頂目指して うがうが登る

忍耐の末 山頂に到着

先客の登山者がランチ中

ともかく狭く 山梨百名山の棒が

ひょろろん と立っているだけ

じみぃーっ

少し奥に入った場所で おむすびころりんを

食べて早々に出発することにした

(よっしゃ

)

)帰路は途中までピストンのため

またもや もじゃもじゃ

と戦うハメになった

(う゛ぇー

)

)ここを通過しなきゃ

帰れない

岩場コースには 大きな奇岩が多々点在

登れそうなものもあれば 登れないものもある

登れそうなものを 片っ端から

ちがこさんは 登ってみる

そのたびに 同じよーな景色を見るわけだが

それがまた楽しい

小川山自体には展望もなく 地味だけど

山頂に到達するまでの岩場コースは面白い

ひとしさんも おいでよぉー

誘うたびに

私はいいですぅー

と テンションの低い ひとしさん

(何度 断られたことか

)

)平たい大岩の横を通過しようとした時

何かに呼ばれたような・・・

ちーがこさん

ここ! ここ!

岩の上を覗いたら 神社さんの祠

小川神社

ご挨拶してきなさい

ってことね

ここからは 岩峰の遥か後ろに

さっき登った 小川山の姿を見ることができる

岩峰群と違い まん丸い山頂は

やっぱ地味

こりゃ

山に失礼だよ

ごめん

分岐から 滝を目指してカモシカコースの

破線ルートを下っていく

ヌルヌルして湿気がある歩きにくい道

(きゃぁー

)

)

それでも梯子もあるし 慎重に歩けば

問題なし

わぁー

滝だぁー

朝 展望台Bから見えた 唐沢ノ滝 に到着

30mの なかなか立派な滝

なんか この滝

水しぶきがひどいですねぇー

確かに 尋常なく上から水が降ってくる

なんでかな?

沢を横断

それでもまだ 滝のみずしぶきが

森の中まで 追っかけてきた

あれ? これって

雨 ですね

そうみたい

天気は曇りから雨に変わった

(あは。)

カッパを着てゴー♪

再び山の中を歩く

分岐に到着

このまま 金峰山荘方向に下ればゴール

簡単なことだ

しかぁ~し 景色のいい

第一岩峰を登ろうと目論む

欲張りな ひとちがとしては

このまま下るわけにはいかない

またかい

分岐からパノラマコース方向に

ズンズン登っていく

目の前に大きな岩がある

赤ペンキの矢印はわかるけど

黄色の文字がイマイチよく読めない

なぬ なぬ・・・

「右は岩のぼりの方いがい行かないように 」

だと

岩登りって

クライマーの人だけなのかな?

雨も降ってるし 岩の上に出ても

景色はダメでしょうね

ひとしさん 弱気

たぶん 展望岩と思われる大岩を回り込み

たぶん ここから登るであろうと思われる

岩の隙間を見上げた

じゃいいよ

ここで待ってて

ちょっと様子見てくるから

あ゛―

また 行っちゃったよ ちがこさん

ひとち 追っかけなくていいの?

だってぇー

岩の上に出ると 雨が益々ひどくなった

岩自体は 雨が降っても滑るようには思えない

かえって 岩の上に乗っているジャリに

足を捕られれば コロン と下に

滑落する可能性はある

雨の中に 展望岩が浮かんでいた

進むべきか?

進まぬべきか?

しばらく悩んだものの

行ってみるこにした

やっぱりね

下でじっと なかなか降りてこない

ちがこさんを待っていた ひとしさん

雨もすぐやむから

おいでよぉー

という ちがこさんに励まされ

シブシブ登ってきた

慎重に展望岩まで出てみる

雨 ザーザー

ひとちが 濡れ鼠

もう笑うしかない

ひどいもんだ

10分ほど立ちんぼしていると

やっと雨が止んだ

(やったぁー

)

)

眼下には 廻目平の駐車場

車が出たり入ったりするのがよく見える

(うは! うは!)

そして横の岩峰の岩壁には

クライマーのための目印か?

ここまで登れてよかったね

はい

雨が降っても がんばって

ホントよかったですぅー

雨は上がった

大満足で 緑の尾根岩パノラマコースを

軽快に下っていく

あれ?

ひとち 元気になったじゃん

はい

おかげさまで

中腹には さっき登った

展望岩がよく見える東屋

上級者コース? の

破線ルートの カモシカコースとは違う

整備された登山道に びっくり

廻目平に ゴール

どこから出てくるのか?

ヘルメットをかぶったクライマーたちが

あちこちから駐車場に帰ってきた

こんな雨の日でも

岩に登るんだねぇー

お疲れさまでぇ~す

って ひとちがも

お疲れ♪

帰りに地元のスーパーで

朝どりされたレタスを こらしょと買った

(うははは)

どー どー どー

ゲリラ豪雨が村を襲う

ひとちが スーパーに監禁

よかったね

雨が少ないうちに山下れて

ホントですね

見てください 道は大洪水ですよ

のんびりスーパーで雨宿り

梅雨時期のお天気は

晴れたり 曇ったり 雨が降ったりと大忙し

そんな時期でも 山を楽しもう

やっぱり カッパは必需品!

この日の立ち寄り湯はこちら

この日の立ち寄り湯はこちら

ヘルシーパーク かわかみ

村人も その他の人も 300円でお風呂を使えます

2013年02月19日

ザ スノーシュー♪

2013/2/17

雪山ハイクを楽しもう♪

横尾山

(奥秩父エリア)

全山行 346回

横尾山の情報はこちら

横尾山の情報はこちら

標高 横尾山 1818.1m

天気 晴れ

晴れ

山行時間 4時間30分

〈コース〉信州峠(9:30)-カヤトの原-山頂(12:00-12:30)-

ピストンで信州峠(2:00)

*無積雪期ならピストンで3時間程度で歩けます

今時期は雪が多いのでラッセル覚悟で!

四季を通して楽しめる山

冬景色は 特におすすめ♪

パフパフの雪を パタパタ踏んで

さぁ スノーシューハイクに出かけよう♪

どんぐり工作しながら ひとり ちがこさんは

思いふけっていた

あーあ

雪いっぱいの時期なのに

まだ スノーシューで遊んでないじゃん

そうなのだ

色々な雪山を歩くのはいいけど

なかなかスノーシューの出番がある山に

行きつけない

(はぁ。)

なんか

やたら大変な山ばっかだったもんね

よし

今週は スノーシューで遊ぼっと♪

いいねぇー!!

目をつけたのは 横尾山

山梨百名山のひとつだが 信州峠からは

山行時間も短く 迷うような場所、危険箇所がない

その上 素晴らしい山の景色を堪能できる

絶景の展望台でもあるのだ

(うは!うは!)

うひひひひ

ここに決ぃ~めたっと

信州峠に到着

駐車場にはすでに一台車がある

ってことは

トレース ばっちり!

ひとちがの後にも二台の車が次々と

駐車場に乗り入れてきた

ここは もしかしなくて

人気の山!?

さっそく道路を横断して階段を登り

カラマツの林に突入

(うりゃ )

)

どう見ても雪はたくさんありそうなので

念のためにアイゼン装着してきたものの

サラサラで深い雪にアイゼンは役たたず

(あはは。。。)

ありがたいことに深い雪には

しっかりと 先人のトレースがあり

迷うこともなさそうだ

(ほっ )

)

気温は低い

顔が痛いですぅー

寒い=雪質がいい

ってことは スノーシューにはうってつけ!

雪の深さは膝丈くらい

先人は壺足で進んでいるらしい

いやぁー

ありがたいことですな

そんでも登りはあるので先人に右に倣え

スノーシューは履かずに壺足で進む

(よし!)

広いカラマツの尾根を緩やかに登ると

大きなコブが迫ってきた

ここから一気に150m登る

先人のトレースがあるとはいえ 傾斜になると

雪が崩れ なかなか前に進めない

(ふぇ~ん )

)

トレースは山の北斜面を巻くように

続いている

雪が腰くらいの深さになった

ありゃりゃ

先をラッセルしてくれてる人

これじゃ大変だよね

そうですね

山頂までこんな調子なんでしょうか

明るいカヤトの山斜面に出た

蛇行したくても少しでもラッセルの距離を

短くしたいのか トレースはほぼ直登している

(ぐぇぇぇ )

)

トレース泥棒しても

やっぱり なかなか前に進めない

ぶぉぉぉぉ!!

足を乗せれば 益々サラサラの雪は崩れ

大苦戦

うが うが

うが うが

うが うが

うが

ハァ ハァ

ハァ ハァ

ハァ ハァ

ハァ

ようやく カヤトの原に出た

あ゛―

ぢかれた

振り返ると ひとちがが登ってきた道は

まるでモグラが行進した跡みたいだ

(あはは。)

うぉぉぉぉ

なんじゃ この景色わぁ

目の前に 広いカヤトの原

山梨・信州の山がぐるりと取り囲んでいる

絶景

息を呑んだ

まるで墨絵のような山並みと

有名どころの山が目白押し!

南は富士山と南アルプスの山々が連なっている

東は雪をかぶった 金峰山

その前に鎧をまとった みずがき山

そして向かう尾根の先には八ヶ岳

これだけの素晴らしい景色を一度に見ることができて

短時間で登れるわけだから人気なわけだ

(うん、うん)

晴れてるはずが やや曇り

カヤトの原は風が吹き抜け

尋常なくサブイ

あれ?

山頂方向から二人下ってきたよ

早いですね

もう山頂まで行ってきたのかな?

ドカドカと黒い覆面レスラーみたいな

おばちゃんと 追うように 大柄なおじちゃんが

駆け足で下ってくる

早いですね

もう山頂まで行ってこられたんですか?

違うのよぉー

すぐ先まで行ったらトレースが

なくって 山頂まで

まだ50分もかかるっていうから

帰ることにしたの

あれあれ そうなんだ

いやぁー

この先はね 雪がやたら深いよ

トレースがないと不安だし

天気もあまりよくないから

敗退することにしたんだよ

残念そうに おじちゃんがつぶやいた

ラッセルお疲れさまでした

さあ 出番だよ ひとち!

今日もラッセル隊だ

見晴のいい尾根の小さなコブをいくつも

越え山頂に向かうことにする

(うりゃ )

)

途中 おじちゃんのトレースがなくなった

確かに雪は深い

(あはは。)

ここで登場

スノーシュー

今履かなきゃ

いつ履く!?

次第に尾根は細くなり、樹林帯に入るが

一本道

赤テープもついてるし 迷うことなく進む

(おりゃ )

)

途中面白いものみぃ~っけ♪

春日山の時にも見つけた

木に食べられちゃった看板

意外とあるもんなのね・・・

サラサラの雪は下りになると滑るので

何度もコケた

もちろ~ん

ひとしさんだってコケる

トレースがないので先頭を歩く

ちがこさんは 必死

足場が悪けりゃ 滑り落ちる

(烏帽子ヶ岳の時より全然マシだけど )

)

高く積もった雪のため 当然木々の背丈が

低くなり枝が邪魔して歩きにくい

(はぁ。)

枝に突っかかるたびに雪が落ち

頭もザックも雪だらけ

ボキボキ折れる枝

ごめんね

古ぼけたコース案内の看板発見

たぶん 山頂まで あと10分

(俄然フィァイト )

)

最後の斜面を登ると ポンと出た山頂

山梨百名山の棒が待っていた

やったぁーっ♪

おむすびころりんを食べよう

ふたりだけの山頂

最高♪ だよね

ところで 他の登山者は?

さっきのご夫婦は帰っちゃったし

いくら待っても 登ってくるはずの

登山者もこない

おかしいですねぇー

いいじゃん

貸切なんだから

そうですよね♪

ひとしさん ウハ! ウハ!

山頂からも こんな素敵な景色を

見ることができたよ

さぁ 帰ろう♪

帰りは下り スノーシューが楽しい

景色を楽しみながら パタパタと下る

あのご夫婦 もう少し がんばれば

山頂行けたのにね

そうですね

私たちがラッセルしてあげたのに

結局 誰もこなかったわけだ

そういうこと

カヤトの原からは朝の景色とは違う

青空に輝く山々が見えた

パタ パタ パタ

カラマツの林を縦横無尽に

スノーシューで行進だ

(わぁーい )

)

あー

楽しい♪

ひとしさんの声がこだまする

冬の雪が多い時期でも楽しめる横尾山

明日は雨だからトレース消えちゃうけど

白い雪に自分の足跡をつけて登るのって楽しいよ

みんなも行ってみたくなったでしょ!

この日の立ち寄り湯

この日の立ち寄り湯

増富温泉 増富の湯

赤茶色の鉱泉です

温度の違うお風呂がいくつもあるよ

雪山ハイクを楽しもう♪

横尾山

(奥秩父エリア)

全山行 346回

横尾山の情報はこちら

横尾山の情報はこちら

標高 横尾山 1818.1m

天気

晴れ

晴れ山行時間 4時間30分

〈コース〉信州峠(9:30)-カヤトの原-山頂(12:00-12:30)-

ピストンで信州峠(2:00)

*無積雪期ならピストンで3時間程度で歩けます

今時期は雪が多いのでラッセル覚悟で!

四季を通して楽しめる山

冬景色は 特におすすめ♪

パフパフの雪を パタパタ踏んで

さぁ スノーシューハイクに出かけよう♪

どんぐり工作しながら ひとり ちがこさんは

思いふけっていた

あーあ

雪いっぱいの時期なのに

まだ スノーシューで遊んでないじゃん

そうなのだ

色々な雪山を歩くのはいいけど

なかなかスノーシューの出番がある山に

行きつけない

(はぁ。)

なんか

やたら大変な山ばっかだったもんね

よし

今週は スノーシューで遊ぼっと♪

いいねぇー!!

目をつけたのは 横尾山

山梨百名山のひとつだが 信州峠からは

山行時間も短く 迷うような場所、危険箇所がない

その上 素晴らしい山の景色を堪能できる

絶景の展望台でもあるのだ

(うは!うは!)

うひひひひ

ここに決ぃ~めたっと

信州峠に到着

駐車場にはすでに一台車がある

ってことは

トレース ばっちり!

ひとちがの後にも二台の車が次々と

駐車場に乗り入れてきた

ここは もしかしなくて

人気の山!?

さっそく道路を横断して階段を登り

カラマツの林に突入

(うりゃ

)

)

どう見ても雪はたくさんありそうなので

念のためにアイゼン装着してきたものの

サラサラで深い雪にアイゼンは役たたず

(あはは。。。)

ありがたいことに深い雪には

しっかりと 先人のトレースがあり

迷うこともなさそうだ

(ほっ

)

)気温は低い

顔が痛いですぅー

寒い=雪質がいい

ってことは スノーシューにはうってつけ!

雪の深さは膝丈くらい

先人は壺足で進んでいるらしい

いやぁー

ありがたいことですな

そんでも登りはあるので先人に右に倣え

スノーシューは履かずに壺足で進む

(よし!)

広いカラマツの尾根を緩やかに登ると

大きなコブが迫ってきた

ここから一気に150m登る

先人のトレースがあるとはいえ 傾斜になると

雪が崩れ なかなか前に進めない

(ふぇ~ん

)

)トレースは山の北斜面を巻くように

続いている

雪が腰くらいの深さになった

ありゃりゃ

先をラッセルしてくれてる人

これじゃ大変だよね

そうですね

山頂までこんな調子なんでしょうか

明るいカヤトの山斜面に出た

蛇行したくても少しでもラッセルの距離を

短くしたいのか トレースはほぼ直登している

(ぐぇぇぇ

)

)トレース泥棒しても

やっぱり なかなか前に進めない

ぶぉぉぉぉ!!

足を乗せれば 益々サラサラの雪は崩れ

大苦戦

うが

うが

うが うが

うが うが

うが

ハァ

ハァ

ハァ ハァ

ハァ ハァ

ハァ

ようやく カヤトの原に出た

あ゛―

ぢかれた

振り返ると ひとちがが登ってきた道は

まるでモグラが行進した跡みたいだ

(あはは。)

うぉぉぉぉ

なんじゃ この景色わぁ

目の前に 広いカヤトの原

山梨・信州の山がぐるりと取り囲んでいる

絶景

息を呑んだ

まるで墨絵のような山並みと

有名どころの山が目白押し!

南は富士山と南アルプスの山々が連なっている

東は雪をかぶった 金峰山

その前に鎧をまとった みずがき山

そして向かう尾根の先には八ヶ岳

これだけの素晴らしい景色を一度に見ることができて

短時間で登れるわけだから人気なわけだ

(うん、うん)

晴れてるはずが やや曇り

カヤトの原は風が吹き抜け

尋常なくサブイ

あれ?

山頂方向から二人下ってきたよ

早いですね

もう山頂まで行ってきたのかな?

ドカドカと黒い覆面レスラーみたいな

おばちゃんと 追うように 大柄なおじちゃんが

駆け足で下ってくる

早いですね

もう山頂まで行ってこられたんですか?

違うのよぉー

すぐ先まで行ったらトレースが

なくって 山頂まで

まだ50分もかかるっていうから

帰ることにしたの

あれあれ そうなんだ

いやぁー

この先はね 雪がやたら深いよ

トレースがないと不安だし

天気もあまりよくないから

敗退することにしたんだよ

残念そうに おじちゃんがつぶやいた

ラッセルお疲れさまでした

さあ 出番だよ ひとち!

今日もラッセル隊だ

見晴のいい尾根の小さなコブをいくつも

越え山頂に向かうことにする

(うりゃ

)

)

途中 おじちゃんのトレースがなくなった

確かに雪は深い

(あはは。)

ここで登場

スノーシュー

今履かなきゃ

いつ履く!?

次第に尾根は細くなり、樹林帯に入るが

一本道

赤テープもついてるし 迷うことなく進む

(おりゃ

)

)

途中面白いものみぃ~っけ♪

春日山の時にも見つけた

木に食べられちゃった看板

意外とあるもんなのね・・・

サラサラの雪は下りになると滑るので

何度もコケた

もちろ~ん

ひとしさんだってコケる

トレースがないので先頭を歩く

ちがこさんは 必死

足場が悪けりゃ 滑り落ちる

(烏帽子ヶ岳の時より全然マシだけど

)

)

高く積もった雪のため 当然木々の背丈が

低くなり枝が邪魔して歩きにくい

(はぁ。)

枝に突っかかるたびに雪が落ち

頭もザックも雪だらけ

ボキボキ折れる枝

ごめんね

古ぼけたコース案内の看板発見

たぶん 山頂まで あと10分

(俄然フィァイト

)

)最後の斜面を登ると ポンと出た山頂

山梨百名山の棒が待っていた

やったぁーっ♪

おむすびころりんを食べよう

ふたりだけの山頂

最高♪ だよね

ところで 他の登山者は?

さっきのご夫婦は帰っちゃったし

いくら待っても 登ってくるはずの

登山者もこない

おかしいですねぇー

いいじゃん

貸切なんだから

そうですよね♪

ひとしさん ウハ! ウハ!

山頂からも こんな素敵な景色を

見ることができたよ

さぁ 帰ろう♪

帰りは下り スノーシューが楽しい

景色を楽しみながら パタパタと下る

あのご夫婦 もう少し がんばれば

山頂行けたのにね

そうですね

私たちがラッセルしてあげたのに

結局 誰もこなかったわけだ

そういうこと

カヤトの原からは朝の景色とは違う

青空に輝く山々が見えた

パタ パタ パタ

カラマツの林を縦横無尽に

スノーシューで行進だ

(わぁーい

)

)

あー

楽しい♪

ひとしさんの声がこだまする

冬の雪が多い時期でも楽しめる横尾山

明日は雨だからトレース消えちゃうけど

白い雪に自分の足跡をつけて登るのって楽しいよ

みんなも行ってみたくなったでしょ!

この日の立ち寄り湯

この日の立ち寄り湯

増富温泉 増富の湯

赤茶色の鉱泉です

温度の違うお風呂がいくつもあるよ

2013年01月15日

黄金の鶏冠伝説♪ 後編!

2013/1/12

人間を阻む岩の大障壁!

鶏冠山

(奥秩父エリア)

全山行 338回

前編はこちら

前編はこちら

標高 鶏冠山 2115m

天気 晴れ

晴れ

山行時間 10時間

〈コース〉自宅(4:30)-西沢渓谷市営駐車場(7:00-7:15)-二俣吊橋-

鶏冠山入口-出合(8:35-8:40)-鶏冠谷から山へとりつく(9:00-9:10)-

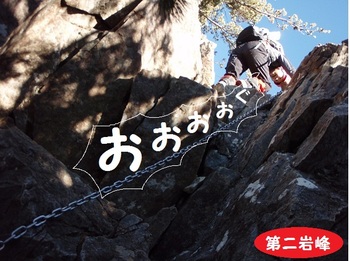

第一岩峰-(11:10-11:30)-第二岩峰-(11:50)-第三岩峰(12:50)-

P2115(1:20)-第三岩峰・標柱(1:40-1:45)-ピストンで駐車場(5:15)

*厳冬期の鶏冠山登山は オススメできません

かなり危険な上、時間がかかります

雪のない季節のよい時期に出かけてね

病み上がりなことも

すっかり忘れて

この厳冬期に

とんでもない山に

登ってしまったような 気がする

またしても ひとちがの

無謀なる挑戦 が始まった

後 編

先週わぁー、浅間山がサブかったせいか

不覚にも風邪をひいてしまった ちがこさん

今週わぁー、もちろん復活 元気モリモリ

(うはは!)

実は ちがこさん、気になっていた山があった

西沢渓谷を訪れるたび、駐車場から見える

ニワトリの鶏冠のごとく 奇怪な山容の山

その名も 鶏冠山

ルートマップもなく、手がかりとなるのは

人の山行記録だけ

(きゃぁー )

)

しかぁ~し 山梨百名山 となれば

登らぬわけにも行かぬ

(そう! そう!)

そんなわけで 前から何度か計画を立てたものの

流れ流れて今日になった

(あはは。。。)

早朝 市営駐車場には車は数台

早朝 市営駐車場には車は数台

ヘルメットを背負ったお兄さんが二人

体操していた

( えっ?)

えっ?)

あの人たちも 鶏冠山に

行くんでしょうか?

きっとそうだよね

ヘルメットかついでるしぃー

鶏冠山しかないっしょ

ちがこさんは ウハウハだ

ひとちがより15分ほど早く出発した

お兄さんたちの後を歩けば

トレースバッチリ迷うこともない

(うひひひひ)

山行時間はどのくらいなんですか?

確かピストンで7時間くらいあれば

大丈夫かなぁ~?

またぁー

いいかげんなこと言って!

7時間で済むわけないでしょ

まぁ、まぁ

ひとしさんには内緒にしといて

いいのかなぁー?

ひとしさんは頭の中で下山時間を計算していた

よし 今出発すれば

3時すぎには下山できるはず

黙ってて ごめん ひとしさん

さっそく駐車場から西沢渓谷に向かう

東沢の道沿いにある なれいの滝は

すでに氷瀑となり寒さを強調

うわわ。。。

サブそうだねぇー

ねとりインフォメーションからの道は

コチコチ ツルツルで アイゼンを出すべきか

出さぬべきか迷った

面倒クサイから

やぁ~めたっと

山靴で歩いたもんだから

何度も すっ転びそうになった

(バカだねぇー )

)

二俣吊橋に到着

橋の上から見える景色は素晴らしい

下方向は 美しい東沢の流れ

上方向の堤防には 氷瀑ができ

時折 積み重なった大きな氷が

ドサっと崩れる

そしてその奥には鶏冠山

まだ雪はあまりついていないようだけど

眺めるだけでも迫力のある山であ~る

(うん、うん )

)

鉄の橋を登り 階段を登ると

一段上がった場所が 鶏冠山の入口

大きな西沢渓谷の看板の横に

青いかわいらしい看板がついている

先ほど駐車場にいた お兄さんたちの

トレースだろうか?

足跡が点々と沢沿いについていた

(うは! うは!)

よっしゃ

行きますか!

雪は柔らかく特に問題はなかった

東沢に沿って西沢渓谷遊歩道から離れていく

しばらく歩くと広い河原に出た

ん?

ここが渡渉ポイントかなぁー?

入口から10分くらいって書いてあったけど

まだ10分も歩いていませんよ

でもトレースが河原の方にもあるから

ちょっと様子を見てくるよ

トレースは沢で終わっていた

(オヨヨ?)

違うみたいだね

反対岸には上がれそうな場所ないし

出合の標識もないもん

ふと見ると 山沿いに赤テープ

トレースもついているので そちらが

本コースと思われた

赤テープとトレースを追って登りながら

左にカーブ、トラロープのつけてある

急な崖を慎重に下る

(うわぁー )

)

あのぉー

ここまででも十分大変な気がするんですけど

この先はヤメた方がいいんじゃないですか?

えぇぇぇ?

なんで?

確実な地図がないのと 西沢渓谷遊歩道とは

あまりに違う状況下、ひとしさんはやや引き気味

反して一向に気にする様子もないのは ちがこさん

(あはは。。。)

あっ!

渡渉ポイントだ

沢の反対岸の大きな木に 鶏冠山の

青い看板発見!

増水期は山靴を脱ぎ 沢を横断

灌水期は石の上を ぴょんぴょん渡る難関だ

で 今日はどうなの?

うひひひ

凍ってるぅー♪

そうなのだ、厳冬期ともなれば浅瀬は凍り

氷が厚く張った場所をウマク通過すれば

沢に落ちることもない

ラッキー♪

さっそく ちがこさんはストックでコツコツと氷を

突き 足場のよさげな氷の上を恐る恐る歩いていく

ひょぇぇぇ。。。

なんか危険な気がする

ひとしさんは氷を踏み抜くことを恐れて

安全パイの岩をウマク使って反対岸に上陸した

(うはは!)

無事 渡渉

東沢から鶏冠谷に沿って上っていく

東沢は危険なため 立ち入り禁止

沢の脇道は ほとんど氷

ひとしさんも真剣だ

ツルツル滑りそうで怖いのと 氷の下を水が

流れているので踏み抜くんじゃないかという

不安で心臓がバクバクする

しばらく進むとトレースがなくなった

あれ?

こっちじゃないのかな?

先に続く鶏冠谷にはトレースはなく

いったいどこから山にとりついていいのか

わからない

っていうか、先を歩いているはずの

お兄さんたちは どこに消えたのか?

(ぴーんち )

)

しばらく立ち往生

ウロウロと山のとりつきを探す ひとちが

あった!

少し戻った場所をUターンするがごとく

山の急斜面にジグザグに道がうっすら見えた

が トレースはない

ってことは 誰も山に登ってないってこと

じゃ あのお兄さんたちは鶏冠山へは

行ってないってこと?

あわわ。。。

そうみたいだね

ちがこさんのもくろみはあっけなく消えた

仕方ありません

ここからは ひとちがが先頭さん

トレースつけて開拓だぁーっ

うが うが

うが うが

うが うが

うが

雪の山斜面を登り 日が当たる雪のない尾根の

登山道に出ると 意外にもしっかりルートがわかる

雪がなくとも 枯葉の下はアイスバンに

なっているので滑りやすい

所々に案内版が木についていた

赤テープもバッチリついている

うが うが

うが うが

うが うが

うが

コメツガとブナの林を抜ける

ブナの実がたくさん落ちていた

不規則な登りになると赤テープをすべて

信じちゃいけないファインデイングルート

(がんば )

)

素で登れなくなるころに トラロープが

張られた坂や岩の急斜面

傾斜は益々キツくなる

うが うが

うが うが

うが うが

うが

小さな枝沢の上部をトラバースしながら登り

シャクナゲの急坂を登りきるとやせ尾根に出た

しばらく登ると岩壁につきあたる

岩には厚く氷がついていて ロープはあるものの

ツルツル滑って登れない

(あららん )

)

アイゼン装着

爪を突き刺し 一気に登る

岩尾根に出た

鶏冠谷が一望だ

随分 登ったねぇー

いや

これからですよ

と言いつつも ひとしさんの

この 超ゴキゲンな顔

あー 楽しい♪

左の谷の源頭部、岩壁の基部をトラバース

登り詰めた基部に第一岩峰が出現

おぉぉぉ!

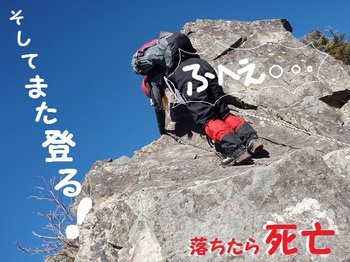

見上げる大岩に鎖がついている

日が当たる岩尾根 アイゼンは必要なさそうだけど

その先がどうなっているのかわからないので

とりあえず アイゼンつけたままで ちがこさんが岩を

先に登ってみることにした

岩にアイゼンの爪がこすれ イヤな音がする

つかんだ鎖は絶対放しちゃいけない

切れ落ちた両サイドは 崖っぷち

転がり落ちれば 転落死

(きゃぁー )

)

景色を眺めながら登るなんで不可能

足元の岩、手元の鎖、そして上だけ見て

岩を登っていく

バク バク バク

心臓が激しく鼓動してる音がする

必死に登った 岩の上は案外小広く

休憩するのに丁度いい

(わぁーい )

)

岩の上から ちがこさんが大声で叫んだ

ひとしさぁ~ん

先は雪があんまりないみたいだから

下でアイゼン外して岩を登った方がいいよぉー

わかりましたぁー

気をつけてねぇーっ

岩の上からは下にいる ひとしさんを

確認することができなかった

ひとしさんを待つ間 のんびり景色を

眺めながらアイゼンを外す

きっもちいい♪

しばらくすると 余裕の表情の

ひとしさんが登ってきた

いやぁー

いい景色ですねぇー

鶏冠谷はもちろんのこと

進む先の第二岩峰、第三岩峰の切れ落ちた岩尾根が

青空の下ずっと先まで続いているのが見える

ちがこさん、ここまで随分時間かかって

ますけど山頂まで行けるんでしょうか?

時間を決めて進みましょう

あはは

そ、そうだね

登った分下り そしてまた岩を

這い登る

風はなく 青空が眩しい

時に岩をトラバース 落ちないことを

願いながら樹林帯に

(あはは。。)

次なる難関は もちろん第二岩峰

大きな岩には鎖が ブラリ

鎖一本では足の架け場のない一枚大岩を

登ることはできそうもない

どうすりゃいいの?

よく見ると 倒れた木にタオルが巻かれ

岩に立てかけてある

ラッキー♪

タオルに足を乗せ 鎖で一気に登る

いよいよ 第三岩峰の前まできた

と ここで問題が・・・

岩の直下手前に ちょっとした岩に飛び移らなくては

いけない場所がある

岩には雪がついている

もしかして凍っているかも

飛び移るのはいいけど 失敗すれば

山斜面を転がり落ちる可能性大

ロープはもってきたものの

使うべきか? 使わぬべきか?

どうしよう?

後方で ひとしさんも迷っていたようだった

やっぱり岩に飛び移るのは

危険だと思いますけど

どうしますか?

いいもん、ちょっと戻って

山斜面からアタックするから

あ゛―

また ちがこさんの デタラメな

行動が始まった

呆れて 少し離れた場所から

見物する ひとしさん

よっしゃぁーっ!

登りにくい山の崩れそうな急斜面を

折れそうな古い木の枝をつかみ

ちかこさんが バリバリと登る

登りきったはいいが シャクナゲが邪魔して

第三岩峰の直下には出ることができない

ごめんね

シャクナゲに詫びながら手で押しのけ

メリメリと間を抜けた

でたぁー♪

ひとしさんも ちがこさんの後を続く

なんとか第三岩峰の直下にでた

(やったぜ )

)

と ここでまたしても問題が・・・

ここまでエラク体力を消耗したため

無敵に立ちはだかる 第三岩峰を直接登る

気にはなれなかった

第三岩峰には巻き道があるため それを

利用すれば難なく岩の上に立てるはず

が 巻き道がない?

ないんじゃない

岩の日陰の巻き道は山の急斜面に雪が積もり

複雑に木が茂る サラサラ雪の白い傾斜があるだけで

どうやって下っていいのかわからない

赤テープは木の枝についている

ええい!

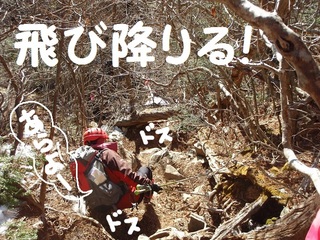

尻セードで下りゃいいや!

ヤケっぱちで ちがこさんはお尻で斜面を開拓

あまりに急なので木の枝に ひっつかまり

雪を下にザラザラと落としながら滑り下る

大丈夫ですかぁー?

気をつけて下さいよぉー

上から ひとしさんの心配そうな声がする

ようやく下まで降りると 今度は第三岩峰を左に

巻くように赤テープがついていた

その先は急登

膝まである雪をラッセルしながら登っていく

うが うが

うが うが

うが うが

うが

あ゛

大変

岩を登るのも大変だけど 巻き道とはいえ

ラッセルじゃ 体力消耗もさほど差はないかも

帰りが憂鬱だ

ブゥ

ブゥ ブゥ言いながらなんとか

ブゥ言いながらなんとか

尾根の三叉路にでた

標識がある

あのぉー

これには右に行くと木賊山って書いてありますけど

その方向でいいんですか?

いいの! いいの!

本当のピークは 第三岩峰の先に

あるって情報だから♪

ホントにいいの?

やや納得がいかないが ひとしさんも

シブシブ ちがこさんの後を追う

シャクナゲがモジャモジャ生えてる

あるような ないような不明瞭なルートを

たまにある赤テープを見落とさないように

ラッセルしながら登っていく

ともかく登りにくい

あ

大変

きっと雪がなければ もう少しマシなのかもしれない

ともかく不明瞭極まりない

その上、シャクナゲは容赦なく ひとちがを

バシバシと攻撃してくる

今回、岩登りってことでヘルメットかぶってきたけど

岩より 飛び出た木や シャクナゲの枝で攻撃される

方がひどかった

ありがとう

ヘルメット

進めど 進めど 一向に地図上のピークらしき

場所に到達できない

(はぁ。。。)

いくらラッセルしながら登っても

シャクナゲの樹林帯が続き 先が見えなかった

(はぁ。。。)

とうとう ひとしさんがシビレを切らした

もう 時間が押しています

予定より1時間もオーバーしちゃいましたよ

うん、わかってる

もう身体も限界

帰路の時間と体力を考慮すれば

これ以上先に 進むことはできない

(うん、うん )

)

小ピークに出た

そう ここが地図上での2115m地点

やったぁーっ

長い道のりであった

ここからは甲武信ヶ岳が見える

そして西沢渓谷の上に位置する黒金山も

ひとちがっち裏山の富士山も見えたよ

さぁ、急いで帰らなくっちゃ!

あれ?

山梨百名山の標柱は?

そうだった

すっかり忘れてた

第三岩峰の三叉路まで戻ると

ひとしさんが叫んだ

あーっ

こんな所に割れた標識が落ちてました

見れば 第三岩峰の上が山頂となっている

さっそく岩の裏側から岩の上に出た

あった!

あった!

展望のいい岩の上に 棒が一本立っている

国師ヶ岳方向の景色もバツグンじゃん

わぁーい♪

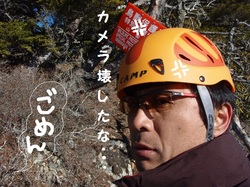

ちがこさんも写真を撮りたくて

カメラをかまえる

よろろぉ~ん

ボテ!

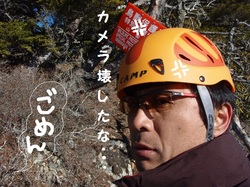

尻餅ついた拍子に岩にカメラをぶつけて

液晶画面を破壊した

(あわわ。。。)

あーぁ

慣れないことするからだよ

壊れた記念に ひとしさんの顔を移しておこう

時間が押していた

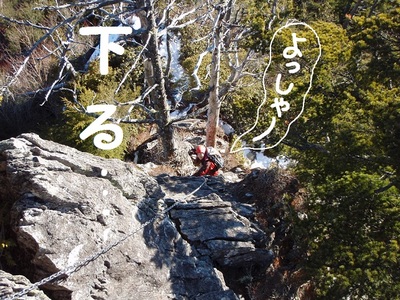

急いで帰らないと日暮れまでに戻れない

元来た道を慎重に下っていく

でもね、岩場は一筋縄ぢゃいかないわけ

(ふぇーん )

)

スタコラ スタコラ

スタコラ

第二岩峰から 第一岩峰が見える

ようやく第一岩峰まできたけど先は長い

ゆっくりと山が日暮れていく

第一岩峰の長い鎖を無事降りた

難関の岩尾根を下ると激下り

ここもまた気が抜けない

もっと早く下れないんですか?

一生懸命下ってるんだけど

これ以上無理

暗くなったら歩けなくなりますよ

赤テープも見えなくなっちゃいますし

ちがこさんが キレた

わかってるから

早く歩ける所は がんばって歩くしぃー

ひとしさん 無言

ともかく スタコラ スタコラ下るしかない

急ぐがあまり、何度も赤テープに騙されて

アブナイ山斜面や違う方向に下りそうになった

ビバーグ用の断熱シート

持ってきましたか?

ん?

忘れた

こんな時に限って必要な物がない

(はぁ。。。)

不安になりながら 薄暗くなる山を

駆け下りていく

沢の音が聞こえた

ようやく鶏冠谷の沢に降り

出合の渡渉ポイントに到着

あ゛

よかった

慎重に沢を横断し、アブナイ山斜面を

最後の力を振り絞って登る

鶏冠山の登山口に出た

(よかった よかった )

)

すでに日は落ち山は真っ暗

長い一日だった

今日は新月 月がない

星だけが光る暗い林道を経て駐車場に戻った ひとちが

時刻は5時半

遅すぎる下山になってしまった

ギリギリ セーフ

やっぱりねぇー

7時間どころか 10時間もかかってるしぃー

うるさぁーい

厳冬期、雪のついた鶏冠山

季節のいい時期でも大変な山

またひとつ ハードな山を登ってしまった

(あはははは。。。)

無事帰れて よかったじゃん

まぁね

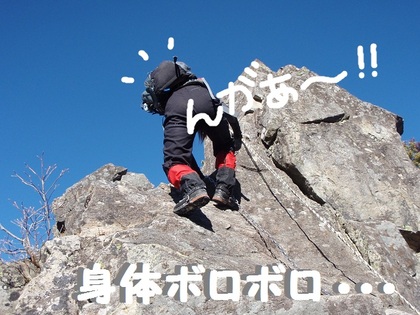

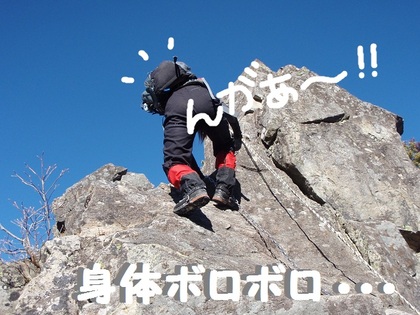

翌日 激しい山歩きのため ふたりとも

身体がボロボロ あちこち痛くて動けなかったよ

(ご愁傷さま )

)

この日の立ち寄り湯はこちら

この日の立ち寄り湯はこちら

三富温泉 笛吹の湯

地元のお客さんが多い静かなお風呂でした

人間を阻む岩の大障壁!

鶏冠山

(奥秩父エリア)

全山行 338回

前編はこちら

前編はこちら

標高 鶏冠山 2115m

天気

晴れ

晴れ山行時間 10時間

〈コース〉自宅(4:30)-西沢渓谷市営駐車場(7:00-7:15)-二俣吊橋-

鶏冠山入口-出合(8:35-8:40)-鶏冠谷から山へとりつく(9:00-9:10)-

第一岩峰-(11:10-11:30)-第二岩峰-(11:50)-第三岩峰(12:50)-

P2115(1:20)-第三岩峰・標柱(1:40-1:45)-ピストンで駐車場(5:15)

*厳冬期の鶏冠山登山は オススメできません

かなり危険な上、時間がかかります

雪のない季節のよい時期に出かけてね

病み上がりなことも

すっかり忘れて

この厳冬期に

とんでもない山に

登ってしまったような 気がする

またしても ひとちがの

無謀なる挑戦 が始まった

後 編

先週わぁー、浅間山がサブかったせいか

不覚にも風邪をひいてしまった ちがこさん

今週わぁー、もちろん復活 元気モリモリ

(うはは!)

実は ちがこさん、気になっていた山があった

西沢渓谷を訪れるたび、駐車場から見える

ニワトリの鶏冠のごとく 奇怪な山容の山

その名も 鶏冠山

ルートマップもなく、手がかりとなるのは

人の山行記録だけ

(きゃぁー

)

)しかぁ~し 山梨百名山 となれば

登らぬわけにも行かぬ

(そう! そう!)

そんなわけで 前から何度か計画を立てたものの

流れ流れて今日になった

(あはは。。。)

早朝 市営駐車場には車は数台

早朝 市営駐車場には車は数台

ヘルメットを背負ったお兄さんが二人

体操していた

(

えっ?)

えっ?)あの人たちも 鶏冠山に

行くんでしょうか?

きっとそうだよね

ヘルメットかついでるしぃー

鶏冠山しかないっしょ

ちがこさんは ウハウハだ

ひとちがより15分ほど早く出発した

お兄さんたちの後を歩けば

トレースバッチリ迷うこともない

(うひひひひ)

山行時間はどのくらいなんですか?

確かピストンで7時間くらいあれば

大丈夫かなぁ~?

またぁー

いいかげんなこと言って!

7時間で済むわけないでしょ

まぁ、まぁ

ひとしさんには内緒にしといて

いいのかなぁー?

ひとしさんは頭の中で下山時間を計算していた

よし 今出発すれば

3時すぎには下山できるはず

黙ってて ごめん ひとしさん

さっそく駐車場から西沢渓谷に向かう

東沢の道沿いにある なれいの滝は

すでに氷瀑となり寒さを強調

うわわ。。。

サブそうだねぇー

ねとりインフォメーションからの道は

コチコチ ツルツルで アイゼンを出すべきか

出さぬべきか迷った

面倒クサイから

やぁ~めたっと

山靴で歩いたもんだから

何度も すっ転びそうになった

(バカだねぇー

)

)

二俣吊橋に到着

橋の上から見える景色は素晴らしい

下方向は 美しい東沢の流れ

上方向の堤防には 氷瀑ができ

時折 積み重なった大きな氷が

ドサっと崩れる

そしてその奥には鶏冠山

まだ雪はあまりついていないようだけど

眺めるだけでも迫力のある山であ~る

(うん、うん

)

)鉄の橋を登り 階段を登ると

一段上がった場所が 鶏冠山の入口

大きな西沢渓谷の看板の横に

青いかわいらしい看板がついている

先ほど駐車場にいた お兄さんたちの

トレースだろうか?

足跡が点々と沢沿いについていた

(うは! うは!)

よっしゃ

行きますか!

雪は柔らかく特に問題はなかった

東沢に沿って西沢渓谷遊歩道から離れていく

しばらく歩くと広い河原に出た

ん?

ここが渡渉ポイントかなぁー?

入口から10分くらいって書いてあったけど

まだ10分も歩いていませんよ

でもトレースが河原の方にもあるから

ちょっと様子を見てくるよ

トレースは沢で終わっていた

(オヨヨ?)

違うみたいだね

反対岸には上がれそうな場所ないし

出合の標識もないもん

ふと見ると 山沿いに赤テープ

トレースもついているので そちらが

本コースと思われた

赤テープとトレースを追って登りながら

左にカーブ、トラロープのつけてある

急な崖を慎重に下る

(うわぁー

)

)

あのぉー

ここまででも十分大変な気がするんですけど

この先はヤメた方がいいんじゃないですか?

えぇぇぇ?

なんで?

確実な地図がないのと 西沢渓谷遊歩道とは

あまりに違う状況下、ひとしさんはやや引き気味

反して一向に気にする様子もないのは ちがこさん

(あはは。。。)

あっ!

渡渉ポイントだ

沢の反対岸の大きな木に 鶏冠山の

青い看板発見!

増水期は山靴を脱ぎ 沢を横断

灌水期は石の上を ぴょんぴょん渡る難関だ

で 今日はどうなの?

うひひひ

凍ってるぅー♪

そうなのだ、厳冬期ともなれば浅瀬は凍り

氷が厚く張った場所をウマク通過すれば

沢に落ちることもない

ラッキー♪

さっそく ちがこさんはストックでコツコツと氷を

突き 足場のよさげな氷の上を恐る恐る歩いていく

ひょぇぇぇ。。。

なんか危険な気がする

ひとしさんは氷を踏み抜くことを恐れて

安全パイの岩をウマク使って反対岸に上陸した

(うはは!)

無事 渡渉

東沢から鶏冠谷に沿って上っていく

東沢は危険なため 立ち入り禁止

沢の脇道は ほとんど氷

ひとしさんも真剣だ

ツルツル滑りそうで怖いのと 氷の下を水が

流れているので踏み抜くんじゃないかという

不安で心臓がバクバクする

しばらく進むとトレースがなくなった

あれ?

こっちじゃないのかな?

先に続く鶏冠谷にはトレースはなく

いったいどこから山にとりついていいのか

わからない

っていうか、先を歩いているはずの

お兄さんたちは どこに消えたのか?

(ぴーんち

)

)しばらく立ち往生

ウロウロと山のとりつきを探す ひとちが

あった!

少し戻った場所をUターンするがごとく

山の急斜面にジグザグに道がうっすら見えた

が トレースはない

ってことは 誰も山に登ってないってこと

じゃ あのお兄さんたちは鶏冠山へは

行ってないってこと?

あわわ。。。

そうみたいだね

ちがこさんのもくろみはあっけなく消えた

仕方ありません

ここからは ひとちがが先頭さん

トレースつけて開拓だぁーっ

うが

うが

うが うが

うが うが

うが

雪の山斜面を登り 日が当たる雪のない尾根の

登山道に出ると 意外にもしっかりルートがわかる

雪がなくとも 枯葉の下はアイスバンに

なっているので滑りやすい

所々に案内版が木についていた

赤テープもバッチリついている

うが

うが

うが うが

うが うが

うが

コメツガとブナの林を抜ける

ブナの実がたくさん落ちていた

不規則な登りになると赤テープをすべて

信じちゃいけないファインデイングルート

(がんば

)

)

素で登れなくなるころに トラロープが

張られた坂や岩の急斜面

傾斜は益々キツくなる

うが

うが

うが うが

うが うが

うが

小さな枝沢の上部をトラバースしながら登り

シャクナゲの急坂を登りきるとやせ尾根に出た

しばらく登ると岩壁につきあたる

岩には厚く氷がついていて ロープはあるものの

ツルツル滑って登れない

(あららん

)

)アイゼン装着

爪を突き刺し 一気に登る

岩尾根に出た

鶏冠谷が一望だ

随分 登ったねぇー

いや

これからですよ

と言いつつも ひとしさんの

この 超ゴキゲンな顔

あー 楽しい♪

左の谷の源頭部、岩壁の基部をトラバース

登り詰めた基部に第一岩峰が出現

おぉぉぉ!

見上げる大岩に鎖がついている

日が当たる岩尾根 アイゼンは必要なさそうだけど

その先がどうなっているのかわからないので

とりあえず アイゼンつけたままで ちがこさんが岩を

先に登ってみることにした

岩にアイゼンの爪がこすれ イヤな音がする

つかんだ鎖は絶対放しちゃいけない

切れ落ちた両サイドは 崖っぷち

転がり落ちれば 転落死

(きゃぁー

)

)景色を眺めながら登るなんで不可能

足元の岩、手元の鎖、そして上だけ見て

岩を登っていく

バク バク バク

心臓が激しく鼓動してる音がする

必死に登った 岩の上は案外小広く

休憩するのに丁度いい

(わぁーい

)

)岩の上から ちがこさんが大声で叫んだ

ひとしさぁ~ん

先は雪があんまりないみたいだから

下でアイゼン外して岩を登った方がいいよぉー

わかりましたぁー

気をつけてねぇーっ

岩の上からは下にいる ひとしさんを

確認することができなかった

ひとしさんを待つ間 のんびり景色を

眺めながらアイゼンを外す

きっもちいい♪

しばらくすると 余裕の表情の

ひとしさんが登ってきた

いやぁー

いい景色ですねぇー

鶏冠谷はもちろんのこと

進む先の第二岩峰、第三岩峰の切れ落ちた岩尾根が

青空の下ずっと先まで続いているのが見える

ちがこさん、ここまで随分時間かかって

ますけど山頂まで行けるんでしょうか?

時間を決めて進みましょう

あはは

そ、そうだね

登った分下り そしてまた岩を

這い登る

風はなく 青空が眩しい

時に岩をトラバース 落ちないことを

願いながら樹林帯に

(あはは。。)

次なる難関は もちろん第二岩峰

大きな岩には鎖が ブラリ

鎖一本では足の架け場のない一枚大岩を

登ることはできそうもない

どうすりゃいいの?

よく見ると 倒れた木にタオルが巻かれ

岩に立てかけてある

ラッキー♪

タオルに足を乗せ 鎖で一気に登る

いよいよ 第三岩峰の前まできた

と ここで問題が・・・

岩の直下手前に ちょっとした岩に飛び移らなくては

いけない場所がある

岩には雪がついている

もしかして凍っているかも

飛び移るのはいいけど 失敗すれば

山斜面を転がり落ちる可能性大

ロープはもってきたものの

使うべきか? 使わぬべきか?

どうしよう?

後方で ひとしさんも迷っていたようだった

やっぱり岩に飛び移るのは

危険だと思いますけど

どうしますか?

いいもん、ちょっと戻って

山斜面からアタックするから

あ゛―

また ちがこさんの デタラメな

行動が始まった

呆れて 少し離れた場所から

見物する ひとしさん

よっしゃぁーっ!

登りにくい山の崩れそうな急斜面を

折れそうな古い木の枝をつかみ

ちかこさんが バリバリと登る

登りきったはいいが シャクナゲが邪魔して

第三岩峰の直下には出ることができない

ごめんね

シャクナゲに詫びながら手で押しのけ

メリメリと間を抜けた

でたぁー♪

ひとしさんも ちがこさんの後を続く

なんとか第三岩峰の直下にでた

(やったぜ

)

)

と ここでまたしても問題が・・・

ここまでエラク体力を消耗したため

無敵に立ちはだかる 第三岩峰を直接登る

気にはなれなかった

第三岩峰には巻き道があるため それを

利用すれば難なく岩の上に立てるはず

が 巻き道がない?

ないんじゃない

岩の日陰の巻き道は山の急斜面に雪が積もり

複雑に木が茂る サラサラ雪の白い傾斜があるだけで

どうやって下っていいのかわからない

赤テープは木の枝についている

ええい!

尻セードで下りゃいいや!

ヤケっぱちで ちがこさんはお尻で斜面を開拓

あまりに急なので木の枝に ひっつかまり

雪を下にザラザラと落としながら滑り下る

大丈夫ですかぁー?

気をつけて下さいよぉー

上から ひとしさんの心配そうな声がする

ようやく下まで降りると 今度は第三岩峰を左に

巻くように赤テープがついていた

その先は急登

膝まである雪をラッセルしながら登っていく

うが

うが

うが うが

うが うが

うが

あ゛

大変

岩を登るのも大変だけど 巻き道とはいえ

ラッセルじゃ 体力消耗もさほど差はないかも

帰りが憂鬱だ

ブゥ

ブゥ ブゥ言いながらなんとか

ブゥ言いながらなんとか 尾根の三叉路にでた

標識がある

あのぉー

これには右に行くと木賊山って書いてありますけど

その方向でいいんですか?

いいの! いいの!

本当のピークは 第三岩峰の先に

あるって情報だから♪

ホントにいいの?

やや納得がいかないが ひとしさんも

シブシブ ちがこさんの後を追う

シャクナゲがモジャモジャ生えてる

あるような ないような不明瞭なルートを

たまにある赤テープを見落とさないように

ラッセルしながら登っていく

ともかく登りにくい

あ

大変

きっと雪がなければ もう少しマシなのかもしれない

ともかく不明瞭極まりない

その上、シャクナゲは容赦なく ひとちがを

バシバシと攻撃してくる

今回、岩登りってことでヘルメットかぶってきたけど

岩より 飛び出た木や シャクナゲの枝で攻撃される

方がひどかった

ありがとう

ヘルメット

進めど 進めど 一向に地図上のピークらしき

場所に到達できない

(はぁ。。。)

いくらラッセルしながら登っても

シャクナゲの樹林帯が続き 先が見えなかった

(はぁ。。。)

とうとう ひとしさんがシビレを切らした

もう 時間が押しています

予定より1時間もオーバーしちゃいましたよ

うん、わかってる

もう身体も限界

帰路の時間と体力を考慮すれば

これ以上先に 進むことはできない

(うん、うん

)

)小ピークに出た

そう ここが地図上での2115m地点

やったぁーっ

長い道のりであった

ここからは甲武信ヶ岳が見える

そして西沢渓谷の上に位置する黒金山も

ひとちがっち裏山の富士山も見えたよ

さぁ、急いで帰らなくっちゃ!

あれ?

山梨百名山の標柱は?

そうだった

すっかり忘れてた

第三岩峰の三叉路まで戻ると

ひとしさんが叫んだ

あーっ

こんな所に割れた標識が落ちてました

見れば 第三岩峰の上が山頂となっている

さっそく岩の裏側から岩の上に出た

あった!

あった!

展望のいい岩の上に 棒が一本立っている

国師ヶ岳方向の景色もバツグンじゃん

わぁーい♪

ちがこさんも写真を撮りたくて

カメラをかまえる

よろろぉ~ん

ボテ!

尻餅ついた拍子に岩にカメラをぶつけて

液晶画面を破壊した

(あわわ。。。)

あーぁ

慣れないことするからだよ

壊れた記念に ひとしさんの顔を移しておこう

時間が押していた

急いで帰らないと日暮れまでに戻れない

元来た道を慎重に下っていく

でもね、岩場は一筋縄ぢゃいかないわけ

(ふぇーん

)

)

スタコラ

スタコラ

スタコラ

第二岩峰から 第一岩峰が見える

ようやく第一岩峰まできたけど先は長い

ゆっくりと山が日暮れていく

第一岩峰の長い鎖を無事降りた

難関の岩尾根を下ると激下り

ここもまた気が抜けない

もっと早く下れないんですか?

一生懸命下ってるんだけど

これ以上無理

暗くなったら歩けなくなりますよ

赤テープも見えなくなっちゃいますし

ちがこさんが キレた

わかってるから

早く歩ける所は がんばって歩くしぃー

ひとしさん 無言

ともかく スタコラ スタコラ下るしかない

急ぐがあまり、何度も赤テープに騙されて

アブナイ山斜面や違う方向に下りそうになった

ビバーグ用の断熱シート

持ってきましたか?

ん?

忘れた

こんな時に限って必要な物がない

(はぁ。。。)

不安になりながら 薄暗くなる山を

駆け下りていく

沢の音が聞こえた

ようやく鶏冠谷の沢に降り

出合の渡渉ポイントに到着

あ゛

よかった

慎重に沢を横断し、アブナイ山斜面を

最後の力を振り絞って登る

鶏冠山の登山口に出た

(よかった よかった

)

)すでに日は落ち山は真っ暗

長い一日だった

今日は新月 月がない

星だけが光る暗い林道を経て駐車場に戻った ひとちが

時刻は5時半

遅すぎる下山になってしまった

ギリギリ セーフ

やっぱりねぇー

7時間どころか 10時間もかかってるしぃー

うるさぁーい

厳冬期、雪のついた鶏冠山

季節のいい時期でも大変な山

またひとつ ハードな山を登ってしまった

(あはははは。。。)

無事帰れて よかったじゃん

まぁね

翌日 激しい山歩きのため ふたりとも

身体がボロボロ あちこち痛くて動けなかったよ

(ご愁傷さま

)

) この日の立ち寄り湯はこちら

この日の立ち寄り湯はこちら

三富温泉 笛吹の湯

地元のお客さんが多い静かなお風呂でした

2013年01月14日

黄金の鶏冠伝説♪ 前編!

2013/1/12

人間を阻む岩の大障壁!

鶏冠山

(奥秩父エリア)

全山行 338回

鶏冠山の情報はこちら

鶏冠山の情報はこちら

〈コース状況〉

標高差 995m

全行程 約11キロ

山行時間 第三岩峰・山頂まで 往復約9時間

(休憩時間は含みません )

)

地図上のP2115まで往復する場合はプラス1時間

前 編

皆さんは山梨百名山なるものをご存じだろうか?

鶏冠山は その百座の中でも

かなぁ~り手強い山 なのだ

今回は二回に分けて鶏冠山について歴史、コース

そして山歩きのレポを紹介することにしよう

いったい

どんな山だったのか?

鶏冠山について・・・

山梨百名山・山梨日日新聞社記述より

奇怪な山容のこの山には 一般の人に

すすめられる登山コースはない

古くからのルートはあるが、かすかな踏み跡程度であり

岩登りの技術と確かなルートファインデイング、体力の

ある者だけが挑める 難易度の高い山 である

鶏冠山伝説・・・

朝日さす

夕日輝く寺平

雀のみよどり

梢のしたかげ

この歌は鶏冠山のどこかに埋められているという

「金の鳥」のありかを示す歌として三富に伝わっている

戦国時代、武田信玄は鶏冠山の麓で 金の採掘をしていた

金の採掘をしていた

作業の安全や武運を祈り金で鳥を作った

信玄は出陣に際し、金の鳥を鶏冠山のどこかに隠した

しかし陣中で病死したため金の鳥の行方はわからなくなった

コースマップについて

鶏冠山にはルートマップがない

今回 ひとちがは ヤマレコ他、山行した方の

記録を基に山歩きを強行

山歩き後、ちがこさんお手製のルートマップを

作成したので参考になれば

*山行時間は季節により変化すると思われる

通常、ひとちがは平均時間で山歩き

(今回は積雪期のコースタイムとする )

)

ルートマップの中での注意箇所

A

二俣吊橋を渡り一段登ると鶏冠山入口

西沢渓谷の大きな看板の横に登山道を示す標識あり

東沢の左岸を進む

途中、河原に降りる開けた場所がある

(増水時は不可 )

)

左岸の山沿いの道は ロープ場の急斜面、転落・滑落

には十分注意すること

渡渉ポイントのある出合は 東沢が大きく左にカーブ

する対岸に鶏冠谷が合流している

対岸の大きな木に標識がついている

(沢を渡ったら直進で鶏冠谷方向へ)

*左側の東沢方向には行かない事

鶏冠谷に沿ってしばらく進むと 赤茶けた看板がある

山へのとりつきは その手前

(沢に沿って金属の黒っぽいワイヤーが張ってあります

ワイヤーがなくなったら行き過ぎ )

)

戻るように山にとりつきます

*積雪期は とりつきの場所が不明瞭 なので注意

ジグザグに登山道がつけられている

山の急斜面を尾根に向かって登る

B

コースのかなりの部分が不明瞭

至る所に赤テープはついているものの正しいルートとは

限らず 迷い込むと岩場や山斜面で身動きがとれなくなる

(ルートファインデイングを要する・積雪期は特に注意 )

)

C

第三岩峰の直下から右に巻き道あり

急斜面を下り第三岩峰を左に稜線まで登る

(赤テープあり・積雪期はかなり困難なルート )

)

稜線に出ると三叉路、右方向は木賊山方向

少し左に戻ると第三岩峰、山梨百名山の標柱がある

山 頂

いよいよ山歩き開始♪

山歩きのレポは次回のお楽しみ

(うはは)

後編はこちら

後編はこちら

人間を阻む岩の大障壁!

鶏冠山

(奥秩父エリア)

全山行 338回

鶏冠山の情報はこちら

鶏冠山の情報はこちら

〈コース状況〉

標高差 995m

全行程 約11キロ

山行時間 第三岩峰・山頂まで 往復約9時間

(休憩時間は含みません

)

)地図上のP2115まで往復する場合はプラス1時間

前 編

皆さんは山梨百名山なるものをご存じだろうか?

鶏冠山は その百座の中でも

かなぁ~り手強い山 なのだ

今回は二回に分けて鶏冠山について歴史、コース

そして山歩きのレポを紹介することにしよう

いったい

どんな山だったのか?

鶏冠山について・・・

山梨百名山・山梨日日新聞社記述より

奇怪な山容のこの山には 一般の人に

すすめられる登山コースはない

古くからのルートはあるが、かすかな踏み跡程度であり

岩登りの技術と確かなルートファインデイング、体力の

ある者だけが挑める 難易度の高い山 である

鶏冠山伝説・・・

朝日さす

夕日輝く寺平

雀のみよどり

梢のしたかげ

この歌は鶏冠山のどこかに埋められているという

「金の鳥」のありかを示す歌として三富に伝わっている

戦国時代、武田信玄は鶏冠山の麓で

金の採掘をしていた

金の採掘をしていた

作業の安全や武運を祈り金で鳥を作った

信玄は出陣に際し、金の鳥を鶏冠山のどこかに隠した

しかし陣中で病死したため金の鳥の行方はわからなくなった

コースマップについて

鶏冠山にはルートマップがない

今回 ひとちがは ヤマレコ他、山行した方の

記録を基に山歩きを強行

山歩き後、ちがこさんお手製のルートマップを

作成したので参考になれば

*山行時間は季節により変化すると思われる

通常、ひとちがは平均時間で山歩き

(今回は積雪期のコースタイムとする

)

)ルートマップの中での注意箇所

A

二俣吊橋を渡り一段登ると鶏冠山入口

西沢渓谷の大きな看板の横に登山道を示す標識あり

東沢の左岸を進む

途中、河原に降りる開けた場所がある

(増水時は不可

)

)

左岸の山沿いの道は ロープ場の急斜面、転落・滑落

には十分注意すること

渡渉ポイントのある出合は 東沢が大きく左にカーブ

する対岸に鶏冠谷が合流している

対岸の大きな木に標識がついている

(沢を渡ったら直進で鶏冠谷方向へ)

*左側の東沢方向には行かない事

鶏冠谷に沿ってしばらく進むと 赤茶けた看板がある

山へのとりつきは その手前

(沢に沿って金属の黒っぽいワイヤーが張ってあります

ワイヤーがなくなったら行き過ぎ

)

)戻るように山にとりつきます

*積雪期は とりつきの場所が不明瞭 なので注意

ジグザグに登山道がつけられている

山の急斜面を尾根に向かって登る

B

コースのかなりの部分が不明瞭

至る所に赤テープはついているものの正しいルートとは

限らず 迷い込むと岩場や山斜面で身動きがとれなくなる

(ルートファインデイングを要する・積雪期は特に注意

)

)

C

第三岩峰の直下から右に巻き道あり

急斜面を下り第三岩峰を左に稜線まで登る

(赤テープあり・積雪期はかなり困難なルート

)

)稜線に出ると三叉路、右方向は木賊山方向

少し左に戻ると第三岩峰、山梨百名山の標柱がある

山 頂

いよいよ山歩き開始♪

山歩きのレポは次回のお楽しみ

(うはは)

後編はこちら

後編はこちら