2015年04月29日

ビンゴ♪

2015/04/19

桜 はらはら・・・

源次郎岳

(大菩薩連嶺エリア)

全山行 444回

源次郎岳の情報はこちら

源次郎岳の情報はこちら

標高 源次郎岳 1476.6m

天気 晴れ・曇り時々雨

山行時間 3時間(休憩を含む)

〈コース〉嵯峨塩鉱泉(10:00)-展望台-林道合流(10:45)-分岐(11:10)-

山頂(11:30-11:45)-ピストンで駐車スペース(1:00)

*下山後車で移動、景徳院散策(30分)

源次郎岳

残り少なくなった山梨百名山の中でも

なんだかよくわからない山

山に失礼ですな

山体は それほど高いわけでもなくフツーの低山だ

山名由来は人名らしい

それ以上山調べしようともせず

残った山のひとつ

最適な山歩きとはいつなのか?

桃も桜の花もぼちぼち終わりに近づいている

麓の木々は緑の葉が芽吹き始めた

車は国道から県道に突入

まだ満開の桜の大木が美しい

日川渓谷に沿って県道218号を上り

到着したのがここ

地図上には駐車場はないものの

広い道脇にはこんな場所

よかったですぅー

ちゃんと車が駐車できて

それでも落石に不安を隠しきれない ひとしさん

登山口は場所を知らなければ

通過してしまうような場所だ

とりつきは急登

花粉か埃かわからないけど

やたら息苦しい

イガイガしますね

うん ぐるぢぃー

落ち葉で登山道は隠れ

道筋は見えるものの わかりにくい

ひと登りすると展望地出た

いきなり畑が目の前に現れる

ズーム

大きく右に曲がり登山道は続いている

嵯峨鉱泉のTVアンテナが立つ高台を通過

まだ山は芽吹きはない

緑も花もないけど

明るい樹林帯をゆるやかに登っていく

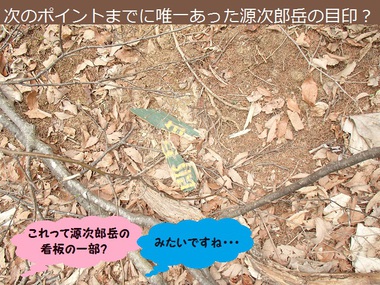

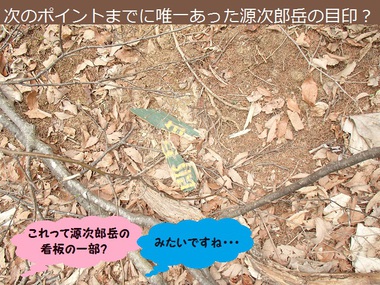

目印の赤テープもなく 標識もない

ないんじゃなくて

壊れてた だね

道を案内してくれたのは

登山者が落としたグローブ

上手い具合に木の枝に乗っかったグローブは

まるで生き物のように見えた

あはは

おもしろ~い

サクサクと山を登っていくと

またしてもグローブが待っていた

嵯峨塩深沢林道と交わる場所

そうなのだ

実はこの山 登山口から登らずとも

林道脇に車を駐車すれば ショートカットできるわけ

しかし この場所には登山道入り口の

標識があるわけではない

薄い道筋と枯葉の中に朽ち落ちた木を重りに

パウチ加工された紙がぺろん

ちょっとわかりにくいですね

林道を横断して登山道にはいるとすぐ

目印となる小さな白い塊

よ~く見ると

なんとも愛らしい

ちがこさん命名

サラリーマン地蔵

ネクタイしてるみたいに見えるでしょ

いいねー

再び登山道を登っていくと

今度はこんなポイントに

雨が降ってきましたよ

カッパ着た方がいいですね

ザックを下ろし ひとしさんが

手早く雨仕様に装備を整えた

もたもたしている ちがこさん

あれ?

カッパ着ないんですか?

うん 車に置いてきちゃった

ウインドブレーカーは?

小雨ならしのげますよ

うん

み~んな置いてきちゃった

バカだねぇー

いったい ちがこさんのザックには

何が入っているのか?

それは秘密です

カッパはどんな日でも必需品です

山の基本ですよ 基本!

すんません

結局 袖の長いブカブカした大きなサイズの

ひとしさんのウインドブレーカーを借りた

林道から先は標識が点在

稜線まで登れば

源次郎岳と大菩薩嶺との分岐に出る

少し左に進むと

ピークかと思われる場所に到着した

ここは山頂ではない

源次郎岳へは稜線上から一端大きく下り 再び登り返した

今立つピークより低い場所にあるのだ

なんかやたら損した気分

細尾根の足場のよろしくない尾根を下り

ロープのついた急登を這い登る

伐採された古い切り株が残る

広い山頂にポンと出た

雨がしとしと降っている

展望地の山頂もガスで微妙な景色

誰もいないと予想していた山頂には

微妙な景色を眺めながらクッカーでお湯を

沸かす哀愁漂うおじさんがひとり

小腹を満たし 早々に下山

源次郎岳より標高の高い偽ピークに向かって

一端下り登り返す

足元の落ち葉が雨で濡れ

すべりそうで緊張する

あ゛ー

すべる すべる

いやだね~

雨に濡れた落ち葉って

気をつけて下さいよ

コロンと尾根から落ちたら一大事です

ふぁ~い

最高地点からは ゆるやかに下り問題なし

途中ですれ違った登山者は林道に車を駐車したらしく

40分ほどの山頂までの道のりを

傘をさしながら 足早に登っていった

なんとも地味な山歩き

これで終わるとあまりに地味すぎて

源次郎岳の存在を忘れてしまうかも

ということで 向かったのがここ

嵯峨塩鉱泉から県道を下った場所にお寺がある

景徳院

武田信玄の第四子、勝頼(32才)・夫人(17才)・子 信勝

など将卒50名が自害した場所

満開の桜は ハラハラと散り初め

桜吹雪が舞う

きれ~

寺に設置された掲示板からは

乱世の悲しい歴史を学ぶことができる

まだ若い命

かわいそう

そうですね

ひとちが涙

見頃の桜も数日

最高の日に訪れることができた

山とお寺をセットにしたことで

忘れちゃいそうな地味な山も

充実した記憶に残る山となったよ

いい季節に登れてよかったね

はい~っ

この日の立ち寄り湯はこちら

この日の立ち寄り湯はこちら

やまと天目温泉

さっぱりしたお湯が楽しめます

にほんブログ村

桜 はらはら・・・

源次郎岳

(大菩薩連嶺エリア)

全山行 444回

源次郎岳の情報はこちら

源次郎岳の情報はこちら

標高 源次郎岳 1476.6m

天気 晴れ・曇り時々雨

山行時間 3時間(休憩を含む)

〈コース〉嵯峨塩鉱泉(10:00)-展望台-林道合流(10:45)-分岐(11:10)-

山頂(11:30-11:45)-ピストンで駐車スペース(1:00)

*下山後車で移動、景徳院散策(30分)

源次郎岳

残り少なくなった山梨百名山の中でも

なんだかよくわからない山

山に失礼ですな

山体は それほど高いわけでもなくフツーの低山だ

山名由来は人名らしい

それ以上山調べしようともせず

残った山のひとつ

最適な山歩きとはいつなのか?

桃も桜の花もぼちぼち終わりに近づいている

麓の木々は緑の葉が芽吹き始めた

車は国道から県道に突入

まだ満開の桜の大木が美しい

日川渓谷に沿って県道218号を上り

到着したのがここ

地図上には駐車場はないものの

広い道脇にはこんな場所

よかったですぅー

ちゃんと車が駐車できて

それでも落石に不安を隠しきれない ひとしさん

登山口は場所を知らなければ

通過してしまうような場所だ

とりつきは急登

花粉か埃かわからないけど

やたら息苦しい

イガイガしますね

うん ぐるぢぃー

落ち葉で登山道は隠れ

道筋は見えるものの わかりにくい

ひと登りすると展望地出た

いきなり畑が目の前に現れる

ズーム

大きく右に曲がり登山道は続いている

嵯峨鉱泉のTVアンテナが立つ高台を通過

まだ山は芽吹きはない

緑も花もないけど

明るい樹林帯をゆるやかに登っていく

目印の赤テープもなく 標識もない

ないんじゃなくて

壊れてた だね

道を案内してくれたのは

登山者が落としたグローブ

上手い具合に木の枝に乗っかったグローブは

まるで生き物のように見えた

あはは

おもしろ~い

サクサクと山を登っていくと

またしてもグローブが待っていた

嵯峨塩深沢林道と交わる場所

そうなのだ

実はこの山 登山口から登らずとも

林道脇に車を駐車すれば ショートカットできるわけ

しかし この場所には登山道入り口の

標識があるわけではない

薄い道筋と枯葉の中に朽ち落ちた木を重りに

パウチ加工された紙がぺろん

ちょっとわかりにくいですね

林道を横断して登山道にはいるとすぐ

目印となる小さな白い塊

よ~く見ると

なんとも愛らしい

ちがこさん命名

サラリーマン地蔵

ネクタイしてるみたいに見えるでしょ

いいねー

再び登山道を登っていくと

今度はこんなポイントに

雨が降ってきましたよ

カッパ着た方がいいですね

ザックを下ろし ひとしさんが

手早く雨仕様に装備を整えた

もたもたしている ちがこさん

あれ?

カッパ着ないんですか?

うん 車に置いてきちゃった

ウインドブレーカーは?

小雨ならしのげますよ

うん

み~んな置いてきちゃった

バカだねぇー

いったい ちがこさんのザックには

何が入っているのか?

それは秘密です

カッパはどんな日でも必需品です

山の基本ですよ 基本!

すんません

結局 袖の長いブカブカした大きなサイズの

ひとしさんのウインドブレーカーを借りた

林道から先は標識が点在

稜線まで登れば

源次郎岳と大菩薩嶺との分岐に出る

少し左に進むと

ピークかと思われる場所に到着した

ここは山頂ではない

源次郎岳へは稜線上から一端大きく下り 再び登り返した

今立つピークより低い場所にあるのだ

なんかやたら損した気分

細尾根の足場のよろしくない尾根を下り

ロープのついた急登を這い登る

伐採された古い切り株が残る

広い山頂にポンと出た

雨がしとしと降っている

展望地の山頂もガスで微妙な景色

誰もいないと予想していた山頂には

微妙な景色を眺めながらクッカーでお湯を

沸かす哀愁漂うおじさんがひとり

小腹を満たし 早々に下山

源次郎岳より標高の高い偽ピークに向かって

一端下り登り返す

足元の落ち葉が雨で濡れ

すべりそうで緊張する

あ゛ー

すべる すべる

いやだね~

雨に濡れた落ち葉って

気をつけて下さいよ

コロンと尾根から落ちたら一大事です

ふぁ~い

最高地点からは ゆるやかに下り問題なし

途中ですれ違った登山者は林道に車を駐車したらしく

40分ほどの山頂までの道のりを

傘をさしながら 足早に登っていった

なんとも地味な山歩き

これで終わるとあまりに地味すぎて

源次郎岳の存在を忘れてしまうかも

ということで 向かったのがここ

嵯峨塩鉱泉から県道を下った場所にお寺がある

景徳院

武田信玄の第四子、勝頼(32才)・夫人(17才)・子 信勝

など将卒50名が自害した場所

満開の桜は ハラハラと散り初め

桜吹雪が舞う

きれ~

寺に設置された掲示板からは

乱世の悲しい歴史を学ぶことができる

まだ若い命

かわいそう

そうですね

ひとちが涙

見頃の桜も数日

最高の日に訪れることができた

山とお寺をセットにしたことで

忘れちゃいそうな地味な山も

充実した記憶に残る山となったよ

いい季節に登れてよかったね

はい~っ

この日の立ち寄り湯はこちら

この日の立ち寄り湯はこちら

やまと天目温泉

さっぱりしたお湯が楽しめます

にほんブログ村

Posted by ひとちが at 10:15│Comments(0)

│大菩薩連嶺エリア

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。