2016年11月07日

アートの島へ行ってみよう♪

2016/10/09

10月の三連休

佐久島

三河エリア

ちょっと前のことだ

せっかくの10月の三連休なのに山はなし

山がダメなら海へ行こう♪

ってことで名古屋に向かう途中 空いてる時間を活用

島散策を楽しむことにした

佐久島

高齢化と過疎化の問題を抱える佐久島は平成十三年から地域の活性化を

目指し「祭りとアート」をキーワードに年間を通してさまざまな

イベントを開催している

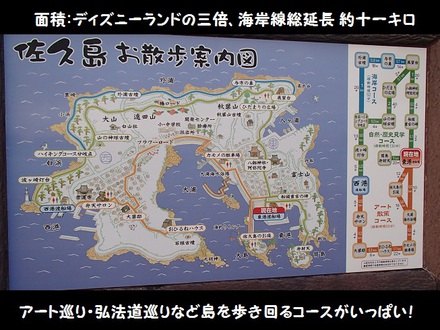

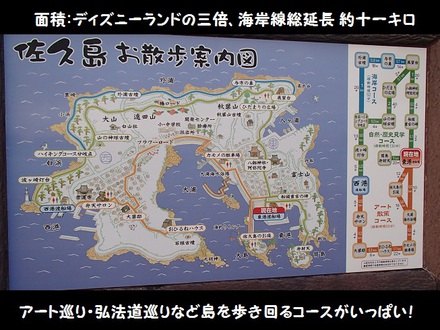

アート・黒壁集落・弘法道・自然・祭り・歴史と島の観光地図を見ながら

散策すれば一日中楽しむことができる

レンタサイクル・宿泊施設あり

午後2時近くの高速ジェット船で三河湾の中央に位置する佐久島へ

やや遅めの出発 最終便に間に合うのか?

4時間限定ハイク

半トレランで島を歩きつくせ!

目的は島の中にあるすべてのアートに立ち寄ること

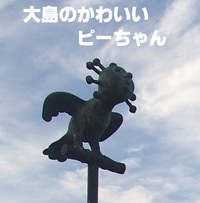

西港で下船するとこんなアートがお出迎え

どこから歩き始めていいのかわからないのでとりあえず

西港周辺をウロウロしてみることに

港にはレンタサイクルもあり下船した人たちは自転車を借り

颯爽と自分たちの目的とする場所へ散っていく

港の高台にある宗運寺

港方向に向けてこんなアートが設置

もし巨人になれたらどんな風景が見えるのか?

小さな鏡に映っている大きな鏡の中に風景を目に入れないで平行に見つめると

不思議な世界にこんにちは♪

島にあるアートなどのポイント付近にはスタンプ箱

アートの立ち寄り証明ともなるので是非とも集めたい

と ここで問題発生

スタンプを押すための用紙がない

西港前の弁天サロンでスタンプを押すための用紙をゲット

ようやくスタートを切ったものの 観光マップはアバウトで

標識通りに歩いているつもりでも道はイマイチわかりにくい

小さな島ゆえ 間違ってもどこかにつくでしょ! と強気で前進

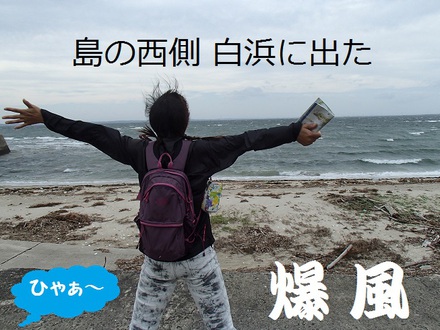

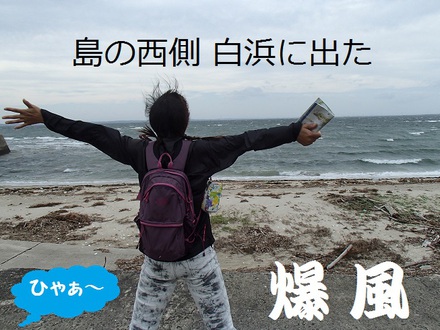

お天気は上々とはいえず 雨が去りまだ不安定な状態

海側に出れば強風との戦いが待っていた

白浜にあったピンプ色の岩でできた椅子

吹きさらしの海岸沿いにぽつんと佇んでいた

海沿いから今度は山の中へ突入

島に山はあるけれど西エリアに大山(標高36m)・遠田山(35m)

東エリアには秋葉山・富士山などの超低山がある

モサモサしたヤブっぽい低山には まだ蚊のヤローが待ち構え

たくさんある古墳付近に立ち止まるとたちまちやられる

(山エリアは風がないのでヤバイです )

)

アート作品と並行して弘法さまも点在

祀られた祠はそれぞれ違い昔からの物や現代風の物と面白よ

島の北側外浦

港から外れているためか観光者も少ないみたいだ

ソテツ広場にある「北のリボン」

森と海と空をリボンのように軽やかに結ぶ彫刻作品のような見晴台

冬の晴れた日には富士山も見えるんだって

さて富士山見えるかな?

見えませんな 富士山・・・

山エリアから海岸沿いのハイキングロードを風と戦いながら「与一の鼻」を通過

海岸エリアは蚊に刺されることはないから安心

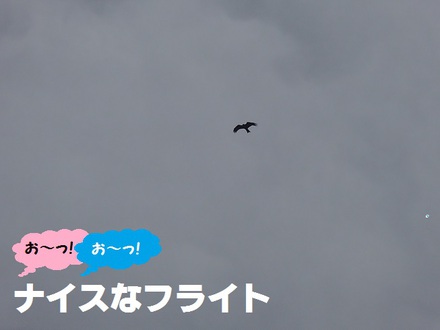

この島に住む大型鳥は油断すると観光者の持ち物を狙う悪者だそうで

食べ物・荷物は警戒して歩くようにアドバイスされた

島の北東には高千谷といわれる海岸がある

岩場の海岸で引き潮になると海の生き物を観察できるみたいだよ

その海岸沿いにあったのがこれ

島にあるアートは雨ざらし野ざらしなので破損も多々

背もたれ部分が破損し残念だけどシーガラスで作られた椅子はステキ♪

再び山エリアに突入 ひだまり広場に向かう

ここには最新のアート「王様の椅子」なるものがあるそうだ

なんとしても座ってみたい

が道を間違えたどりつけなかった

その上 蚊のヤローにぶちぶち刺された

迷い込んだのは弘法道

所々に並ぶ弘法さまに手を併せて進んでいく

気が付けば海岸沿いに

佐久島観光協会のある大浦海水浴場前にポンと出た

島は北側より南側の方がメインらしく観光者が多い

海水浴場に突き出た堤防にはこんなかわいいカモメが並ぶ

少し離れた場所から見ると

佐久島は風の島ともよばれている

このカモメは風を見るための装置なんだって

さて 本来ならこのまま島の東エリアに移動したい所

西エリアの山の中に逆もどり

弘法さまに囲まれた暗い山の中にあるアート

錆がひどいけどこれがいいらしい

いずれ森の一部になるのが目的なのだとか

山道を再び下る

キャンプ施設のあるクラインガルテン入り口にあるアート作品

道沿いのミニ公園になっていてモザイクタイルでできている

パステルカラーがかわいらしいアート

さて今度は西エリアでも東海岸方向へ行ってみよう

こちらは黒壁集落とよばれる村がある

名前の通り村の建物はすべて黒

古い建物ばかりで時間が止まっているみたい

村全体が観光路になっていてまるで迷路のよう

閉店した雑貨屋さんの店先にはちょこんといたのは

集落から石垣とよばれる海岸に出てみる

佐久島のパンフにも使われているアートがあった

たくさんの観光客が写真撮影のために順番を待ち

時間がないので先に進もうか

フラワーロードに戻り海岸沿いを東エリアに

出迎えてくれたのは村の住人「ノンとビリー」白いヤギさん

草を食べるのがお仕事 島の中をウロウロ

東エリアに突入 まずは大浦湾の先端にある大島へ

大島に続く桟橋には西にある「おひるねハウス」の黒い箱とは対照的に

白い箱のイーストハウス

手すりのない階段を登れば箱の上

三河湾の先の太平洋の水平線が素晴らしい

おひるねハウスは箱がひとつでしたがイーストハウスは箱が二つ

桟橋に沿って左右の箱の間には長い椅子?になってるよ

夕刻になったためか ほとんど観光客はいない

少し風が冷たくなり始めた大島へ

佐久島にある山を表現

小道には島民が使っていたお皿が埋め込まれている

飛び石は本土に続く道を表現 佐久島をとりまく環境を

アート作品にしたものだそう

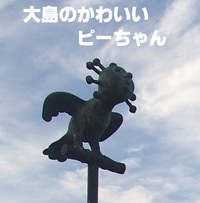

この子は「弁天鳥」なんだって

不思議な世界から飛んできたそうだよ

アートから南側海岸に下りる階段があった

女子岩に続いている

鬼の洗濯岩のような岩棚がある海水で浸食が進んだ岩

女子岩からは佐久島最南端の島が見えた

日が沈みかけてきた

時刻は5時をまわる

今度は東エリアの集落にあるお寺めぐり

正念寺・八剣神社・阿弥陀寺に参拝し 富士山へ向かう

山道に入ると暗闇で何も見えなくなった

ヤバいですよ もう山から出ましょう

東港から太井ノ浦沿いの暗い海岸線を歩き筒島入り口にある

最後のアートポイントへ

ヘッデンがあるわけでなく 街路灯があるわけでもないので

真っ暗闇でなんだかわからないアート

木々のトンネルを抜けて渥美半島を見渡す崖の上にあるアートと記載

アポロ11号の月面着陸をイメージしたものらしい

これでアート巡り終了

ゲットしたスタンプ用紙は色々なスタンプで埋め尽くされていた

ひとちが大満足

午後6時の最終便で島とお別れ

高齢と過疎の島でありながらも若い人が行ってみたくなるような

お洒落なアートの佐久島

短時間だったけど楽しいハイクを満喫できた

この日の立ち寄り湯はこちら

この日の立ち寄り湯はこちら

スーパー銭湯 湯の華 あじさい

蒲郡の街中にあるスーパー銭湯 温泉ではありません

この日の車泊地はこちら

この日の車泊地はこちら

道の駅 筆柿の里・幸田

バイパスから少し奥にある駅なのでとても静かで快適でした

翌日の遊びはこちら

今度はお城へ

10月の三連休

佐久島

三河エリア

ちょっと前のことだ

せっかくの10月の三連休なのに山はなし

山がダメなら海へ行こう♪

ってことで名古屋に向かう途中 空いてる時間を活用

島散策を楽しむことにした

佐久島

高齢化と過疎化の問題を抱える佐久島は平成十三年から地域の活性化を

目指し「祭りとアート」をキーワードに年間を通してさまざまな

イベントを開催している

アート・黒壁集落・弘法道・自然・祭り・歴史と島の観光地図を見ながら

散策すれば一日中楽しむことができる

レンタサイクル・宿泊施設あり

午後2時近くの高速ジェット船で三河湾の中央に位置する佐久島へ

やや遅めの出発 最終便に間に合うのか?

4時間限定ハイク

半トレランで島を歩きつくせ!

目的は島の中にあるすべてのアートに立ち寄ること

西港で下船するとこんなアートがお出迎え

どこから歩き始めていいのかわからないのでとりあえず

西港周辺をウロウロしてみることに

港にはレンタサイクルもあり下船した人たちは自転車を借り

颯爽と自分たちの目的とする場所へ散っていく

港の高台にある宗運寺

港方向に向けてこんなアートが設置

もし巨人になれたらどんな風景が見えるのか?

小さな鏡に映っている大きな鏡の中に風景を目に入れないで平行に見つめると

不思議な世界にこんにちは♪

島にあるアートなどのポイント付近にはスタンプ箱

アートの立ち寄り証明ともなるので是非とも集めたい

と ここで問題発生

スタンプを押すための用紙がない

西港前の弁天サロンでスタンプを押すための用紙をゲット

ようやくスタートを切ったものの 観光マップはアバウトで

標識通りに歩いているつもりでも道はイマイチわかりにくい

小さな島ゆえ 間違ってもどこかにつくでしょ! と強気で前進

お天気は上々とはいえず 雨が去りまだ不安定な状態

海側に出れば強風との戦いが待っていた

白浜にあったピンプ色の岩でできた椅子

吹きさらしの海岸沿いにぽつんと佇んでいた

海沿いから今度は山の中へ突入

島に山はあるけれど西エリアに大山(標高36m)・遠田山(35m)

東エリアには秋葉山・富士山などの超低山がある

モサモサしたヤブっぽい低山には まだ蚊のヤローが待ち構え

たくさんある古墳付近に立ち止まるとたちまちやられる

(山エリアは風がないのでヤバイです

)

)

アート作品と並行して弘法さまも点在

祀られた祠はそれぞれ違い昔からの物や現代風の物と面白よ

島の北側外浦

港から外れているためか観光者も少ないみたいだ

ソテツ広場にある「北のリボン」

森と海と空をリボンのように軽やかに結ぶ彫刻作品のような見晴台

冬の晴れた日には富士山も見えるんだって

さて富士山見えるかな?

見えませんな 富士山・・・

山エリアから海岸沿いのハイキングロードを風と戦いながら「与一の鼻」を通過

海岸エリアは蚊に刺されることはないから安心

この島に住む大型鳥は油断すると観光者の持ち物を狙う悪者だそうで

食べ物・荷物は警戒して歩くようにアドバイスされた

島の北東には高千谷といわれる海岸がある

岩場の海岸で引き潮になると海の生き物を観察できるみたいだよ

その海岸沿いにあったのがこれ

島にあるアートは雨ざらし野ざらしなので破損も多々

背もたれ部分が破損し残念だけどシーガラスで作られた椅子はステキ♪

再び山エリアに突入 ひだまり広場に向かう

ここには最新のアート「王様の椅子」なるものがあるそうだ

なんとしても座ってみたい

が道を間違えたどりつけなかった

その上 蚊のヤローにぶちぶち刺された

迷い込んだのは弘法道

所々に並ぶ弘法さまに手を併せて進んでいく

気が付けば海岸沿いに

佐久島観光協会のある大浦海水浴場前にポンと出た

島は北側より南側の方がメインらしく観光者が多い

海水浴場に突き出た堤防にはこんなかわいいカモメが並ぶ

少し離れた場所から見ると

佐久島は風の島ともよばれている

このカモメは風を見るための装置なんだって

さて 本来ならこのまま島の東エリアに移動したい所

西エリアの山の中に逆もどり

弘法さまに囲まれた暗い山の中にあるアート

錆がひどいけどこれがいいらしい

いずれ森の一部になるのが目的なのだとか

山道を再び下る

キャンプ施設のあるクラインガルテン入り口にあるアート作品

道沿いのミニ公園になっていてモザイクタイルでできている

パステルカラーがかわいらしいアート

さて今度は西エリアでも東海岸方向へ行ってみよう

こちらは黒壁集落とよばれる村がある

名前の通り村の建物はすべて黒

古い建物ばかりで時間が止まっているみたい

村全体が観光路になっていてまるで迷路のよう

閉店した雑貨屋さんの店先にはちょこんといたのは

集落から石垣とよばれる海岸に出てみる

佐久島のパンフにも使われているアートがあった

たくさんの観光客が写真撮影のために順番を待ち

時間がないので先に進もうか

フラワーロードに戻り海岸沿いを東エリアに

出迎えてくれたのは村の住人「ノンとビリー」白いヤギさん

草を食べるのがお仕事 島の中をウロウロ

東エリアに突入 まずは大浦湾の先端にある大島へ

大島に続く桟橋には西にある「おひるねハウス」の黒い箱とは対照的に

白い箱のイーストハウス

手すりのない階段を登れば箱の上

三河湾の先の太平洋の水平線が素晴らしい

おひるねハウスは箱がひとつでしたがイーストハウスは箱が二つ

桟橋に沿って左右の箱の間には長い椅子?になってるよ

夕刻になったためか ほとんど観光客はいない

少し風が冷たくなり始めた大島へ

佐久島にある山を表現

小道には島民が使っていたお皿が埋め込まれている

飛び石は本土に続く道を表現 佐久島をとりまく環境を

アート作品にしたものだそう

この子は「弁天鳥」なんだって

不思議な世界から飛んできたそうだよ

アートから南側海岸に下りる階段があった

女子岩に続いている

鬼の洗濯岩のような岩棚がある海水で浸食が進んだ岩

女子岩からは佐久島最南端の島が見えた

日が沈みかけてきた

時刻は5時をまわる

今度は東エリアの集落にあるお寺めぐり

正念寺・八剣神社・阿弥陀寺に参拝し 富士山へ向かう

山道に入ると暗闇で何も見えなくなった

ヤバいですよ もう山から出ましょう

東港から太井ノ浦沿いの暗い海岸線を歩き筒島入り口にある

最後のアートポイントへ

ヘッデンがあるわけでなく 街路灯があるわけでもないので

真っ暗闇でなんだかわからないアート

木々のトンネルを抜けて渥美半島を見渡す崖の上にあるアートと記載

アポロ11号の月面着陸をイメージしたものらしい

これでアート巡り終了

ゲットしたスタンプ用紙は色々なスタンプで埋め尽くされていた

ひとちが大満足

午後6時の最終便で島とお別れ

高齢と過疎の島でありながらも若い人が行ってみたくなるような

お洒落なアートの佐久島

短時間だったけど楽しいハイクを満喫できた

この日の立ち寄り湯はこちら

この日の立ち寄り湯はこちら

スーパー銭湯 湯の華 あじさい

蒲郡の街中にあるスーパー銭湯 温泉ではありません

この日の車泊地はこちら

この日の車泊地はこちら

道の駅 筆柿の里・幸田

バイパスから少し奥にある駅なのでとても静かで快適でした

翌日の遊びはこちら

今度はお城へ

Posted by ひとちが at 12:00│Comments(0)

│★ハイキング&遊び

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。